原因と症状の分類

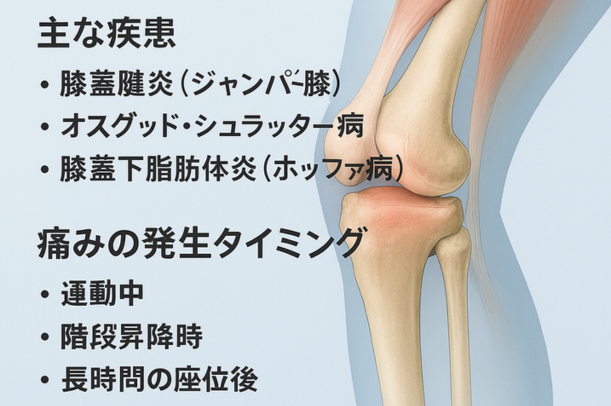

主な疾患

膝の皿の下に痛みが出る場合、いくつかの代表的な疾患があると言われています。もっとも多いのは膝蓋腱炎(ジャンパー膝)で、スポーツやジャンプ動作を繰り返す方に見られやすいとされています(引用元:リハサク、大阪梅田セルクリニック、YouTube解説より)。

成長期の子どもに多いのはオスグッド・シュラッター病で、膝下の骨が前方に突出し炎症を起こすことが知られています。

また、膝のお皿の裏側で炎症が起きる**膝蓋下脂肪体炎(ホッファ病)**もあり、こちらは姿勢や繰り返しの動作が影響すると言われています(引用元:リハサク)。

痛みの発生タイミング

膝の皿の下の痛みは、発生するタイミングによっても原因が推測できると考えられています。

たとえば運動中やジャンプ後に痛みが強まる場合は膝蓋腱炎が疑われやすく、階段の上り下りで違和感を感じるケースもあります(引用元:戸田はれのひ整骨院)。

一方で、長時間の座位後に立ち上がるときにズキッとした痛みを覚える人や、安静時にも痛みが続くケースもあり、これらは膝周囲の炎症や組織の圧迫が関係していると言われています(引用元:ひざの痛み改善BME再生療法クリニック)。

こうした分類はあくまで一般的な目安であり、正確な原因を判断するには専門家による触診や画像検査が推奨されています。

#膝の皿の下痛い

#ジャンパー膝

#オスグッド病

#ホッファ病

#痛みのタイミング

セルフチェックと初期対処

圧痛部位や腫れ・熱感の確認

膝の皿の下に痛みを感じたときは、まず自分でできるチェックから始めると良いと言われています。具体的には、指で軽く押して圧痛があるかどうか、腫れや熱感が出ていないかを確認する方法があります(引用元:戸田はれのひ整骨院)。これにより炎症の有無をある程度見極めやすくなると考えられています。

痛みの質やタイミングを見分ける

痛みの出方にも違いがあるため、記録しておくことが大切だと言われています。例えば「鋭い痛み」「鈍い重だるさ」「ズキズキした痛み」といった質の違いや、運動中・階段の上り下り・長時間座った後などタイミングによっても原因の推測がしやすいと考えられています(引用元:戸田はれのひ整骨院)。

応急処置と自宅でできる対処

セルフチェックで痛みを確認した場合は、応急的にアイシングを行うのが一般的だと言われています。氷や冷却パックをタオルで包み、膝に10〜15分ほど当てる方法が多く紹介されています(引用元:シンセルクリニック)。

また、軽度であればストレッチで大腿前側の筋肉をほぐす、普段の動作を見直して膝への負担を減らすことも役立つとされています(引用元:ひざ関節症クリニック)。

ただし、強い痛みや腫れが続く場合は専門家に相談することが推奨されています。

#膝の皿の下痛い

#セルフチェック

#アイシング

#ストレッチケア

#初期対処

自宅でできる効果的ケア

膝蓋腱炎(ジャンパー膝)への対応

膝蓋腱炎の場合は、大腿四頭筋の柔軟性を高めることが重要だと言われています。太ももの前側を伸ばすストレッチや、軽いスクワットのような段階的な運動を取り入れると、膝への負担を減らせると考えられています(引用元:リハサク、kobayashi-oc.jp、YouTube解説より)。いきなり強い負荷をかけるのではなく、少しずつ体を慣らしていくのがポイントとされています。

オスグッド・シュラッター病へのケア

成長期特有のオスグッドは、膝下に強い張りや痛みが出やすいと言われています。この場合、無理に運動を続けるのではなく、安静をとることがまず大切だとされています。そのうえで、太ももやふくらはぎの軽いストレッチを取り入れると、回復を助けやすいと考えられています(引用元:戸田はれのひ整骨院、ひざ関節症クリニック)。

膝蓋下脂肪体(ホッファ病)への工夫

ホッファ病と呼ばれる膝蓋下脂肪体炎は、膝を曲げ伸ばしする際の使い方が関わるとされています。日常生活で膝を反りすぎないよう注意したり、動かし方を改善するリハビリ的な運動を取り入れると、動きが滑らかになりやすいと考えられています(引用元:inoruto.or.jp、大阪梅田セルクリニック)。

栄養や姿勢の見直し

膝への負担を減らすためには、体重管理やバランスの良い食事も関係していると言われています。タンパク質やカルシウムなどを意識して摂ること、また普段の姿勢や歩き方を整えることも改善の一助になるとされています(引用元:knee-shinjuku.com)。

#膝の皿の下痛い

#ジャンパー膝ケア

#オスグッド対策

#ホッファ病ケア

#膝のセルフケア

予防策と再発防止

運動前後のストレッチ・筋力バランスの調整

膝の皿の下の痛みを予防するには、運動前後にストレッチを行い、筋力のバランスを整えることが大切だと言われています。特に大腿の前後の筋肉をバランスよく使うことで、膝への負担を軽減できると考えられています(引用元:knee-shinjuku.com、リハサク、戸田はれのひ整骨院)。

スポーツ動作のフォーム改善

スポーツや日常動作のフォームを見直すことも予防につながると言われています。たとえば膝がつま先より前に出すぎないよう意識したり、ジャンプや着地の際に衝撃を分散させるようにすると膝への負荷を和らげやすいと考えられています(引用元:リハサク、戸田はれのひ整骨院)。

サポーターやテーピング、休養の重要性

膝に不安を感じるときは、サポーターやテーピングを用いて安定させることが効果的とされています。また、痛みが出たときには無理をせず休養を取り、十分な睡眠や体の回復を優先することが再発防止につながると考えられています(引用元:knee-shinjuku.com、リハサク、戸田はれのひ整骨院)。

#膝の皿の下痛い

#膝の再発防止

#ストレッチ習慣

#フォーム改善

#サポーター活用

専門医への相談タイミングと治療法

セルフケアで改善しない場合の来院サイン

膝の皿の下の痛みは、多くの場合アイシングやストレッチで軽減すると言われています。しかし、数日たっても腫れや熱感が続く場合や、日常生活に支障をきたすほどの痛みがある場合には、専門医に相談することが望ましいと考えられています(引用元:リハサク、大阪梅田セルクリニック、ひざ関節症クリニック)。

医療機関での施術方法

病院や専門クリニックでは、症状の程度に応じてさまざまな施術が行われると言われています。軽度の場合はリハビリで筋肉の柔軟性や動きを整えることが多く、中等度では注射による炎症コントロール、体外衝撃波による血流改善などが取り入れられることもあります。さらに症状が長引いた場合には、PRPと呼ばれる再生医療や手術を選択肢とするケースもあるとされています(引用元:knee-shinjuku.com)。

成長期や特別なケースでの再生医療

成長期の子どもや、従来の施術で十分な効果が得られにくいケースでは、再生医療を検討することもあると言われています。これは自己の血液や細胞を利用して回復をサポートするもので、近年注目されている方法の一つです(引用元:knee-shinjuku.com)。

#膝の皿の下痛い

#来院サイン

#リハビリケア

#再生医療

#PRP治療