腕の付け根(外側)が痛い理由とは?—主な原因を一覧で理解

腕の付け根(外側)の痛みとその背景

「腕の付け根の外側が痛い」と感じる人は少なくありません。痛みの性質や出るタイミングによって考えられる原因が変わると言われています。代表的な要因を整理してみると、自分の状況に当てはまるものが見えてくるかもしれません。

主な原因の一覧

- 腱板損傷

肩の安定を保つ筋肉や腱が傷つくことで起こるとされます。特に腕を横に上げる動作や、重い物を持ち上げた時に「ズキッ」と痛みが出ることが多いと言われています(引用元:Kinmaq)。 - 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)

年齢とともに肩関節の柔軟性が低下し、炎症が生じる状態とされています。夜に痛みが強く出る「夜間痛」が特徴で、可動域が狭くなる傾向もあります(引用元:タダス整体)。 - 肩関節唇損傷

関節内のクッションのような役割を持つ関節唇が傷つくケースです。肩を回したときに「カクッ」とした音や引っかかり感が出る場合があると言われています(引用元:Kinmaq)。 - 頚椎症性神経根症

首の神経が圧迫され、肩から腕にかけて痛みやしびれが広がることがあります。肩自体よりも首を動かしたときに症状が強まる傾向があるとされています(引用元:リハサク)。

まとめ

腕の付け根の外側が痛む場合、筋肉や腱、関節、さらには首の神経まで多様な要因が関わっている可能性があると言われています。自己判断で無理を続けるよりも、原因を整理した上で必要に応じて専門家に相談することが大切と考えられます。

#腱板損傷

#肩関節周囲炎

#肩関節唇損傷

#頚椎症性神経根症

#腕の付け根の痛み

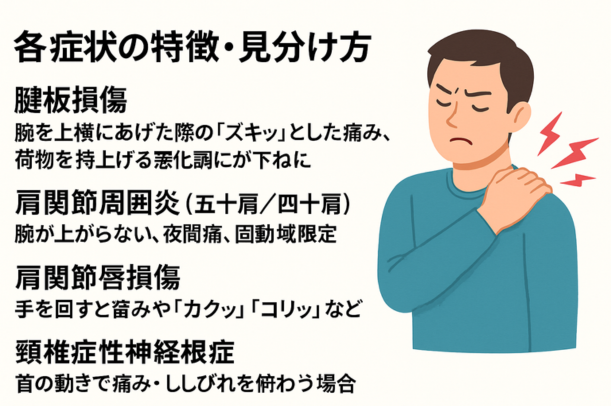

各症状の特徴・見分け方

腱板損傷の特徴

腱板は肩の動きを支える重要な組織で、損傷すると腕を横に上げた瞬間に「ズキッ」とした鋭い痛みが出ることがあると言われています。特に重い荷物を持ち上げたときに悪化しやすいのも特徴です。日常生活では、洗濯物を干す動作や高い棚に手を伸ばす時に痛みを感じる人が多いとされています(引用元:Kinmaq、タダス整体)。

肩関節周囲炎(五十肩/四十肩)の特徴

年齢とともに増える代表的な肩の不調のひとつで、腕がスムーズに上がらなくなる、夜間に痛みで目が覚めるといった症状が見られると言われています。さらに肩の可動域が狭くなり、着替えや髪を結ぶ動作がつらくなるケースも多いようです。炎症期、凍結期、回復期と段階を経るため、症状の出方にも幅があるとされています(引用元:Kinmaq、リハサク、タダス整体)。

肩関節唇損傷の特徴

肩関節内のクッションのような役割を持つ「関節唇」が傷つくと、肩を回したときに「カクッ」や「コリッ」といった異音を感じる場合があると言われています。また、違和感や引っかかり感を覚えることも特徴のひとつです。スポーツや転倒などの外傷がきっかけになることも少なくないとされています(引用元:Kinmaq)。

頚椎症性神経根症の特徴

首の神経が圧迫されることによって起こるとされるのが頚椎症性神経根症です。肩から腕にかけての痛みやしびれが出ることが多く、首を動かすことで症状が強まるケースもあります。肩自体に原因があるわけではなく、首の状態が影響するため、肩の動きとは別に首の不調を伴うのが特徴だと言われています(引用元:Kinmaq)。

#腱板損傷

#五十肩四十肩

#肩関節唇損傷

#頚椎症性神経根症

#腕の付け根の痛み

自宅でできるケア方法:急性期と慢性期の対処法

急性期(痛みが強く動かせない時)

腕の付け根の外側に強い痛みが出て動かすのもつらい時期は「急性期」と呼ばれることが多いと言われています。この段階では無理に肩を動かすのは避けることが大切とされています。まずは安静にすること、そしてアイシングを行うのが一般的です。保冷剤や氷嚢をタオルで包み、肩に15〜20分ほど当てる方法が紹介されています(引用元:Kinmaq、コツマップ)。

また、冷やした後はしばらく動かさず、炎症を落ち着かせることが重要だとされています。ここで無理にストレッチや運動をするとかえって悪化する可能性があると言われているため注意が必要です。

慢性期(痛みが落ち着いて動きづらさが残る時)

一方で痛みが落ち着き、肩を少しずつ動かせるようになってきた段階は「慢性期」と言われています。この時期には温熱療法が推奨されるケースがあります。例えばお風呂でしっかり温める、蒸しタオルを当てるなどで血流を促すことが役立つとされています(引用元:Kinmaq、タダス整体、Hogugu Media)。

さらに、ストレッチや軽い運動を取り入れることで可動域の改善につながると言われています。具体的には、壁を使った腕の上げ下げ運動や、肩甲骨まわりをほぐす体操などが紹介されています。痛みが出ない範囲で少しずつ取り入れるのがポイントです。

#急性期ケア

#アイシング

#慢性期ケア

#温熱療法

#肩ストレッチ

受診すべきサインと適切な診療科

整形外科に行くべきケース

腕の付け根の痛みが強く、日常動作にも影響が出ている場合は整形外科での相談が推奨されることがあります。特に「腕が上がらない」「可動域が狭くなった状態が続いている」などは、関節や腱のトラブルが関係している可能性があると言われています。専門的な検査で状態を確認し、必要に応じて画像検査などを通して原因を把握する流れになるようです(引用元:タダス整体、Kinmaq)。

整骨院・整体が役立つ場合

一方で、違和感が軽度であったり、慢性的なこりや姿勢の崩れが原因で痛みを感じる場合には、整骨院や整体での施術が役立つこともあるとされています。肩の動きを改善するための運動療法やストレッチの指導を受けることで、姿勢のバランスを整えるサポートが期待できると言われています。ただし、強い炎症や急性の痛みがある場合は、まず整形外科での確認が望ましいとも指摘されています(引用元:タダス整体)。

早期に相談すべきサイン

放置してはいけないサインとしては「しびれ」「しこり」「熱感や腫れ」が挙げられています。また、痛みが強くて動かせない場合や、夜間に痛みで眠れないほどの症状は早めの医療機関への来院がすすめられています。こうした症状は筋肉や腱だけでなく、神経や関節に深く関わるケースがあるため、早期に原因を確認することが重要とされています(引用元:Kinmaq)。

#整形外科相談

#整骨院整体

#早期受診サイン

#腕の付け根の痛み

#可動域制限

予防と再発防止のための習慣

日常の姿勢改善

肩の外側に痛みを感じやすい人は、普段の姿勢が影響しているケースも多いと言われています。特に「巻き肩」や「猫背」の姿勢は肩関節に負担をかけやすく、長時間続けると筋肉や腱にストレスがかかるとされています。デスクワーク中に背もたれに深く座り、肩を少し後ろに引くよう意識するだけでも予防につながる可能性があります。

定期的なストレッチ・体操習慣

慢性的な肩の不調を防ぐためには、肩まわりの血流をよくすることが大切だと言われています。具体的には、朝や入浴後に軽いストレッチを取り入れるのがおすすめです。例えば、腕を大きく回す運動や、タオルを背中に回して両手でつかむストレッチは肩甲骨をほぐす効果が期待できるとされています。日々少しずつ行うことで、再発防止にもつながると紹介されています(引用元:Kinmaq、タダス整体)。

肩への負担を減らす工夫と筋力維持

重い荷物を片側だけで持たない、腕を高く上げる作業はこまめに休憩を挟むといった小さな工夫も再発防止につながると言われています。また、肩だけに頼らず背中や体幹の筋肉を一緒に使うことを意識すると、バランス良く負担を分散できるようです。軽い筋トレや姿勢を支えるインナーマッスルを鍛える体操を続けることも、安定した肩の動きを保つために役立つとされています(引用元:Hogugu Media)。

#姿勢改善

#肩ストレッチ

#肩体操習慣

#筋力バランス維持

#肩への負担軽減