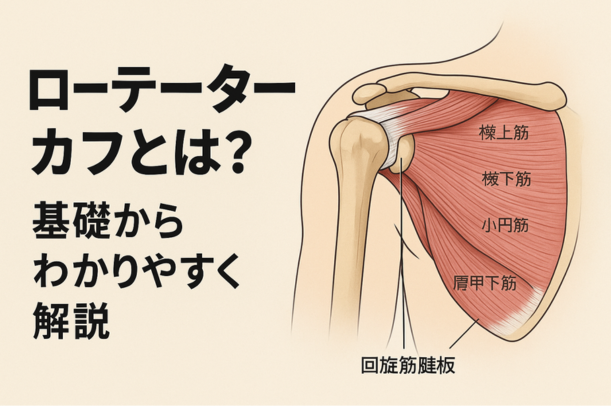

ローテーターカフとは?基礎からわかりやすく解説

ローテーターカフの構造と役割

「ローテーターカフ」とは、肩関節を安定させる4つの筋肉群(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)の総称です。これらは肩の動きを細かく支える役割を担い、特に腕を上げる・回すといった動作に深く関わっていると言われています(引用元:さかぐち整骨院、shimoitouzu-seikotsu.com、one-clinic-kojimachi.com)。

4つの筋肉は肩甲骨から上腕骨へとつながり、それぞれ異なる動きをサポートします。棘上筋は腕を上げる働き、棘下筋と小円筋は腕を外に回す動き、肩甲下筋は内側へ回す動きを支えると説明されています。このように分担することで、肩関節はスムーズかつ安定して動く仕組みを持っていると考えられています。

「回旋筋腱板」と呼ばれる理由

ローテーターカフは日本語では「回旋筋腱板」とも呼ばれています。これは4つの筋肉が腱となって肩関節を取り巻く「板」のような構造をつくっているためです。その構造によって、関節の安定と細やかな回旋動作を可能にしていると解説されています(引用元:さかぐち整骨院、physioapproach.com)。

身近な動きとの関わり

例えば日常生活で荷物を持ち上げる、上の棚に手を伸ばす、スポーツで腕を振るなどの動作には必ずローテーターカフが働いています。もしこの筋肉群に不調が起きると、腕が思うように上がらない、夜に肩がうずくなどの違和感につながることがあると言われています。

#肩の痛み #ローテーターカフ #棘上筋棘下筋 #肩甲下筋小円筋 #回旋筋腱板

肩の痛みが出る理由:ローテーターカフ損傷の特徴とリスク

主な症状と特徴

ローテーターカフに損傷が生じると、いくつかの特徴的な症状が出ると言われています。代表的なのは夜間痛です。横になった時に肩がうずき、眠りを妨げることがあります。また、腕が上がらないという制限が出るケースもあり、洗濯物を干す・棚に手を伸ばすなどの日常動作で不便を感じることが多いとされています。さらに、肩が抜けるような感覚や、特定方向で強く痛むといった訴えも多く報告されています(引用元:さかぐち整骨院、shimoitouzu-seikotsu.com)。

リスク要因と発症しやすい背景

損傷の背景にはいくつかのリスク要因があると説明されています。まず挙げられるのはスポーツによる使いすぎです。特に野球やテニスのように腕を繰り返し大きく動かす競技では、筋肉や腱に負担がかかりやすいとされています。次に加齢も要因のひとつで、加齢により筋肉や腱の柔軟性が低下し、損傷を受けやすくなると言われています。さらに、猫背や巻き肩などの姿勢のクセもリスクを高める要因と考えられています。姿勢が崩れることで肩の動きが制限され、ローテーターカフに不均等な負荷がかかるためです。最後に、不十分なウォームアップも注意点とされており、急な運動によって筋肉が準備不足のまま酷使され、損傷につながるケースがあります(引用元:さかぐち整骨院、one-clinic-kojimachi.com)。

こうした背景を理解することで、日常生活やスポーツの場面で「どんな場面に注意すべきか」を意識でき、予防や早めの対応につながると考えられています。

#肩の痛み #ローテーターカフ #夜間痛 #スポーツ障害 #姿勢改善

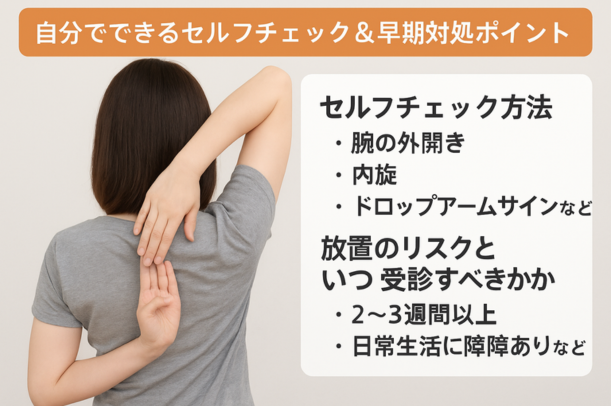

自分でできるセルフチェック&早期対処ポイント

セルフチェック方法

肩の痛みが気になるときには、自宅で簡単にできるチェック方法があると言われています。例えば、腕を横に開いて外に広げる動きを試すことで、肩の可動域や違和感の有無を確認できます。また、腕を内側に回す動き(内旋)を行うと、肩関節の内側に不快感が出るかどうかを把握できます。さらに有名なのがドロップアームサインと呼ばれる方法です。これは腕を横に上げてからゆっくり下ろす動作を行い、途中で腕が急に落ちてしまう場合、ローテーターカフに関わる問題がある可能性が示唆されていると解説されています(引用元:さかぐち整骨院、shimoitouzu-seikotsu.com)。

放置のリスクと来院の目安

痛みや違和感が出ても「そのうち良くなるだろう」と放置してしまう方も多いですが、これには注意が必要とされています。ローテーターカフに損傷がある場合、放置すると動かしにくさや痛みが慢性化するリスクがあると言われています。特に2〜3週間以上痛みが続く場合や、**日常生活に支障が出ているケース(服を着替える動作がつらい・髪を洗いにくいなど)**では、早めに専門機関へ来院することがすすめられています(引用元:shimoitouzu-seikotsu.com)。

セルフチェックはあくまで目安ですが、症状のサインに気づくきっかけになります。もし違和感が強い、改善が見られないと感じたときは、早めに相談することが大切だと考えられています。

#肩の痛み #セルフチェック #ローテーターカフ #ドロップアームサイン #早期対処

自宅でできるケア・ストレッチ・トレーニング

ストレッチで肩をほぐす

肩の不調を和らげるためには、無理のない範囲でストレッチを取り入れることが役立つとされています。代表的なのがペンドゥラム運動です。椅子や机に片手を置いて体を少し前傾させ、反対の腕を力を抜いてぶら下げ、円を描くようにゆらす方法です。また、タオルを使った内旋・外旋ストレッチもよく紹介されています。タオルを背中で上下に持ち、肩の柔軟性を確かめる方法で、関節周囲をやさしく動かすことができると言われています(引用元:shimoitouzu-seikotsu.com、miyagawa-seikotsu.com)。

筋肉を鍛えるトレーニング

痛みの再発を防ぐには、筋力をつけて肩を安定させることも大切だと考えられています。例えば、チューブやダンベルを使った外旋・内旋運動はローテーターカフを効率的に鍛える方法として紹介されています。さらに、Yレイズ(両腕をYの字に持ち上げる)やフェイスプル(チューブを顔の高さに引く動作)なども、肩甲骨と肩関節の安定に有効だと言われています(引用元:one-clinic-kojimachi.com)。

日常生活で意識したいポイント

ストレッチやトレーニングだけでなく、日常生活での習慣も肩の健康を守るカギとされています。たとえば、肩甲骨を意識的に動かすことや、冷えを防ぐための工夫は、筋肉の柔軟性を保つ助けになると考えられています。また、長時間のデスクワークでは猫背に注意し、こまめに姿勢をリセットすることが推奨されています(引用元:miyagawa-seikotsu.com、one-clinic-kojimachi.com)。

こうした取り組みを少しずつ習慣化していくことで、肩の負担を減らし、快適な動きを維持しやすくなると考えられています。

#肩ストレッチ #ローテーターカフ #肩甲骨ケア #チューブトレーニング #猫背改善

医療機関での診断・リハビリから再発予防まで

診断の流れ

肩の痛みが続く場合、医療機関ではまず問診と触診で症状の経過や生活習慣を確認する流れが一般的だと言われています。そのうえで、より詳しい状態を把握するためにエコー検査やMRIが行われることがあります。エコーは腱や筋肉の動きを観察するのに適しており、MRIは詳細な画像を得られる点が強みだと説明されています(引用元:shimoitouzu-seikotsu.com)。

検査と治療の選択肢

検査の結果に応じて、保存療法と手術療法に分かれるケースがあるとされています。保存療法には、リハビリや物理療法、ストレッチなどが含まれ、痛みや可動域を改善していくことが目的とされています。一方、損傷の程度が大きい場合には手術療法が検討されることもあると言われています。どちらを選ぶかは、症状の程度や日常生活への影響度に応じて判断されることが多いと説明されています(引用元:さかぐち整骨院、shimoitouzu-seikotsu.com)。

リハビリ後の再発予防

リハビリによって痛みや動きが改善しても、再発予防を意識することが重要だと考えられています。具体的には、継続的なトレーニングで肩周囲の筋力を維持すること、さらに姿勢改善を取り入れることが推奨されています。猫背や巻き肩を避ける、小まめに肩甲骨を動かすなど、日常生活での小さな習慣が大切だと説明されています(引用元:さかぐち整骨院、one-clinic-kojimachi.com)。

こうした流れを理解して行動に取り入れることで、肩の不調を早めに対処し、再発を防ぐサイクルにつながると考えられています。

#肩の痛み #ローテーターカフ #リハビリ #保存療法 #再発予防