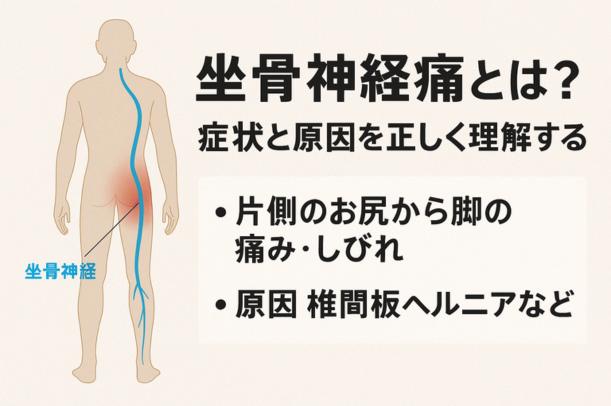

坐骨神経痛とは?—症状と原因を正しく理解する

坐骨神経痛の基本的な特徴

坐骨神経痛とは、腰からお尻、太ももやふくらはぎ、足先にかけて広がる痛みやしびれを指す症状名と言われています(引用元:mediaid-online.jp)。

特徴的なのは「片側」に現れることが多く、鋭い痛みや灼熱感、ズキズキとした違和感を伴うケースもあるとされています(引用元:apollohospitals.com)。

日常生活では、歩行や立ち上がり、長時間の座位で症状が強くなることがあるとも言われています。

坐骨神経痛を引き起こす主な原因疾患

坐骨神経痛は単独の病気ではなく、複数の疾患によって起こると説明されています。

代表的なものは以下の通りです。

- 椎間板ヘルニア:腰椎の椎間板が突出し、神経を圧迫することで痛みが出るとされています。

- 腰部脊柱管狭窄症:神経の通り道が狭くなり、歩行時のしびれや痛みが強まると言われています。

- 梨状筋症候群:お尻の深部にある梨状筋が坐骨神経を圧迫することで痛みが生じるとされています。

- 腰椎すべり症:椎骨が前方にずれることで神経に負担がかかることがあるとされています。

- 仙腸関節障害:骨盤周囲の関節の不具合により、坐骨神経の走行に影響を及ぼすケースがあると考えられています。

これらの疾患はそれぞれ発症の仕組みが異なりますが、共通して坐骨神経への圧迫や炎症が関わると説明されています(引用元:mediaid-online.jp、スガモ駅前整形外科、NeuroTech)。

#坐骨神経痛 #症状と原因 #ヘルニア #脊柱管狭窄症 #梨状筋症候群

坐骨神経痛と似た症状との見分け方(鑑別ポイント)

脊柱管狭窄症との違い

坐骨神経痛は腰から足にかけて痛みやしびれが広がる症状と言われています。一方で「脊柱管狭窄症」では、歩いていると足がしびれて動かしづらくなり、少し休むと再び歩けるようになる「間欠跛行」が特徴とされています(引用元:NeuroTech)。

坐骨神経痛は姿勢や動作により痛みが誘発されることが多く、狭窄症は歩行距離によって症状の強さが変化すると言われています。どちらも下肢のしびれを伴うため混同されやすいですが、この歩行との関連が見分けの大事なポイントと考えられています。

非椎間板性の原因:梨状筋症候群やDGS

坐骨神経痛と似た症状を引き起こす要因として、椎間板以外の筋肉や関節による圧迫も知られています。特に「梨状筋症候群」では、お尻の奥にある梨状筋が坐骨神経を圧迫し、立ち上がりや長時間の座位で痛みが強まることがあるとされています。また「DGS(深部臀部症候群)」では、臀部の複数の筋肉や組織が神経に影響し、腰から脚にかけてのしびれを伴うケースもあると言われています(引用元:note)。

このように、似たような痛みやしびれでも原因は複数考えられるため、症状の出方や生活動作との関係を丁寧に整理することが大切とされています。自己判断は難しい部分もあるため、違いを理解しておくことで必要な検査や相談の目安につながると考えられます。

#坐骨神経痛 #脊柱管狭窄症 #間欠跛行 #梨状筋症候群 #深部臀部症候群

日常生活で困らないためのセルフケアとストレッチ

自宅でできるセルフケアの考え方

坐骨神経痛の症状をやわらげる方法として、日常のちょっとした工夫が役立つと言われています。例えば長時間同じ姿勢を避けて、30分に一度は軽く体を動かすことがすすめられています(引用元:mediaid-online.jp)。また椅子の座り方や腰の位置を意識するだけでも、腰やお尻への負担を軽減できるとされています。さらに、お風呂で体を温めて筋肉の緊張をゆるめることも、セルフケアのひとつとして紹介されています。

実践的なストレッチの例

セルフケアの中でも効果的と言われているのがストレッチです。神経の動きを滑らかにする「神経滑走法(スライダー)」では、仰向けに寝た状態で片足をゆっくり伸ばし、つま先を上下に動かす動作が紹介されています。これにより神経の圧迫をやわらげる効果が期待できると言われています(引用元:note)。

また「梨状筋ストレッチ」もよく用いられています。仰向けに寝て片膝を反対側の足の上に組み、軽く胸に引き寄せることでお尻の深い部分が伸び、坐骨神経への圧迫がやわらぐとされています。これらのストレッチは無理のない範囲で、痛みが強まらない程度に行うことが重要だと説明されています。

継続のポイント

ストレッチは一度で効果が出るわけではなく、継続して取り入れることが大切とされています。例えば「朝起きたら一回」「夜寝る前に軽く」など、自分の生活リズムに組み込むと習慣化しやすいと考えられています。日常生活に自然と組み込めるセルフケアは、坐骨神経痛で困らない体づくりに役立つ可能性があるとされています。

#坐骨神経痛 #セルフケア #神経滑走法 #梨状筋ストレッチ #日常生活

病院での診断と保存療法の実際

触診と検査の流れ

坐骨神経痛を疑う症状があるときは、まず病院での触診や画像検査が行われると言われています。問診で症状の経過や生活習慣を確認し、必要に応じてMRIやX線で神経や骨の状態を確認するケースもあるとされています。これにより痛みの原因疾患を把握し、保存療法を中心に進めるかどうか判断されることが多いと紹介されています(引用元:リペアセルクリニック東京院、中村AJペインクリニック)。

保存療法の全体像

保存療法とは、手術をせずに症状を和らげる方法の総称で、いくつかの手段が組み合わせて行われることがあるとされています。

- 薬物療法:鎮痛薬や消炎薬を使用して炎症や痛みをやわらげるとされています。

- 理学療法:ストレッチや筋力トレーニングを取り入れ、体の柔軟性や安定性を高めることが紹介されています。

- 物理療法:温熱療法や低周波治療で血流を促し、筋肉の緊張を和らげる方法もあると言われています。

これらは症状の進行を防ぎ、生活の質を維持するために有効と考えられています。

神経ブロック注射と装具の活用

痛みが強い場合には「神経ブロック注射」が行われることがあり、炎症を抑え一時的に痛みを軽減する効果が期待できるとされています(引用元:リペアセルクリニック東京院)。また、腰を安定させる目的で「コルセット」が使われることもありますが、長期間の使用は筋力低下につながる恐れがあるため、医師の指導のもとで適切に用いることが大切だとされています。

このように、保存療法は患者さんの状態に応じて段階的に取り入れられることが多く、無理なく継続することが重要と考えられています。

#坐骨神経痛 #保存療法 #神経ブロック注射 #コルセット #理学療法

重症例で考える専門治療と手術の目安

手術療法の概要と対象となるケース

坐骨神経痛が長期間続き、保存療法でも十分な改善が得られない場合には、手術療法が検討されることがあると言われています。代表的なのは「椎間板切除術」で、飛び出した椎間板の一部を取り除き神経への圧迫を減らす方法とされています。また「内視鏡手術」は小さな切開で行えるため、体への負担が比較的少ないと説明されています。

対象となるのは、強い痛みで日常生活に大きな制限が出ている場合や、歩行や排尿に影響が及んでいるケースだとされています(引用元:リペアセルクリニック東京院、中村AJペインクリニック)。

再生医療の可能性と現状

近年注目されているのが「再生医療」です。自分の体から採取した細胞を利用して組織の修復を促す治療法で、椎間板や神経周囲の環境を改善させる可能性があるとされています。幹細胞を用いた治療やPRP(多血小板血漿)注射など、研究段階から臨床応用まで少しずつ広がっていると紹介されています(引用元:リペアセルクリニック東京院、NeuroTech)。

ただし、再生医療はまだ発展途上の分野でもあり、治療の有効性や長期的な効果については今後の検証が必要とされています。そのため、従来の手術療法と並行して情報収集を行い、適切なタイミングで検討することが大切だとされています。

#坐骨神経痛 #手術療法 #椎間板切除 #内視鏡手術 #再生医療