膝の痛み症状チェック:まずは部位別にセルフ診断

膝の部位別セルフチェック

膝の痛みを調べるときは、まず「どの位置が痛むのか」を確認するとよいと言われています。内側・外側・裏側・前面など、痛む部位ごとに関係する疾患や状態が異なることがあるためです(引用元:日本の名医、えひざ)。

動作別でわかる痛みの特徴

例えば、歩き始めに膝がズキッと痛むケースは関節の炎症や軟骨の摩耗が影響していると考えられています。階段を上り下りするときの痛みは、大腿四頭筋や半月板の問題が関与している可能性もあるそうです。正座がしづらい、あるいは膝を押すと強い痛みが出る場合もあり、こうしたサインが見られるときは注意が必要だと言われています(引用元:えひざ)。

セルフチェックの活用方法

セルフチェックは、日常の中で気づきを得るきっかけになります。痛みが出るタイミングや場所をメモしておくと、来院時に医師に伝える情報として役立つことも多いとされています。特に「いつ」「どんな動きで」「どの部位が」痛むのかを整理しておくと、触診や検査の際に参考になることがあると報告されています(引用元:日本の名医)。

まとめ

膝の痛みは部位や動作によって特徴が異なり、原因となる要素もさまざまです。セルフチェックで大まかな傾向を把握しつつ、気になる症状が続く場合は専門家に相談することが大切だと考えられています。

#膝の痛み

#症状チェック

#セルフ診断

#階段で痛い

#膝ケア

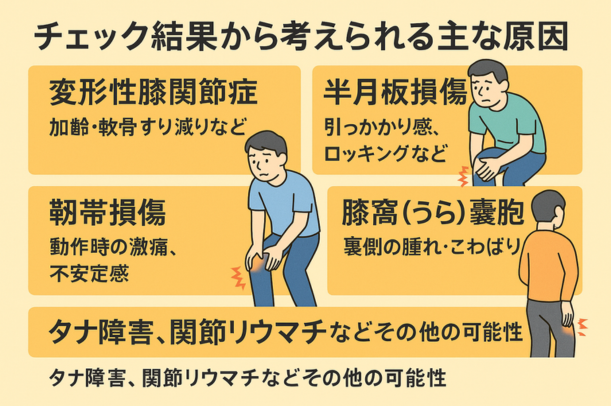

チェック結果から考えられる主な原因(疾患別)

変形性膝関節症:加齢・軟骨のすり減りなど

膝の痛みの原因として最も多いとされているのが変形性膝関節症です。加齢や体重負担などで軟骨がすり減り、膝に違和感やこわばりを感じることがあると言われています。歩行や階段の昇降で痛みが出やすいのも特徴とされています(引用元:大正健康、MEDIAID Online)。

半月板損傷:引っかかり感やロッキング

膝の中にある半月板は衝撃を吸収する役割を持っています。スポーツや事故などで損傷すると「引っかかる感じ」や「膝が動かなくなる(ロッキング)」といった症状が起きることがあるとされています。急に立ち上がれないなど、日常動作にも影響が出るケースがあると報告されています(引用元:ひさしたかし整形外科クリニック、ひざ関節症クリニック)。

靭帯損傷:動作時の激痛や不安定感

膝の靭帯は関節を安定させる働きをしています。スポーツでのジャンプや急な方向転換などで損傷することがあり、その場合は動作時の強い痛みや不安定感が出ると言われています。放置すると膝のぐらつきにつながることもあると考えられています(引用元:ひざ関節症クリニック)。

膝窩(うら)嚢胞・炎症:裏側の腫れやこわばり

膝の裏に水がたまって膨らむ「膝窩嚢胞」ができると、裏側にこわばりや圧迫感を覚えることがあります。炎症が関係しているケースも多く、膝を伸ばしにくいといった不快感につながることがあるとされています(引用元:もり整形外科)。

タナ障害・関節リウマチなどその他の可能性

膝には「タナ」と呼ばれる膜状の部分があり、これが炎症を起こすと膝の引っかかり感や痛みの原因になることがあります。また、自己免疫が関わる関節リウマチも膝痛の要因のひとつと考えられています。こうした症状は専門医による触診や検査が推奨される場合があると報告されています(引用元:ひざ関節症クリニック)。

#膝の痛み

#疾患別チェック

#変形性膝関節症

#半月板損傷

#靭帯損傷

要注意サイン:今すぐ来院すべき症状とは?

腫れ・熱感・赤みのサイン

膝が大きく腫れて熱を帯び、赤みが出ている場合は注意が必要だと言われています。これらは炎症反応や関節内の異常を示すことがあり、放置すると悪化する可能性があると考えられています(引用元:もり整形外科)。

激しい痛みや動かせない状態

立ち上がれないほどの強い痛み、あるいは膝を曲げ伸ばしできないほど可動域が制限されている場合も危険なサインとされています。特に夜間に痛みで眠れない、歩行が困難といった状況では早めの来院がすすめられています(引用元:もり整形外科)。

日常生活への支障があるケース

歩く・階段をのぼる・しゃがむなど、日常の基本動作に支障が出ると生活の質が大きく下がります。少しの動作でも強い違和感を伴う場合は、自己判断せずに相談が推奨されると言われています(引用元:症状検索エンジン「ユビー」)。

放置によるリスクと考えられる病気

膝の痛みを軽視して放置すると、化膿性関節炎や痛風などの感染症・代謝性疾患が隠れている場合もあるとされています。これらは早期に発見して対応することが重要だと報告されています(引用元:もり整形外科、症状検索エンジン「ユビー」)。

#膝の痛み

#要注意サイン

#腫れや熱感

#日常生活に支障

#来院の目安

応急対処&日常ケアの方法

アイスパック・湿布・サポーターでの応急対応

膝に強い痛みや腫れが出た場合、まずはアイシングや湿布で冷やすことが有効だと言われています。特に運動後の炎症が疑われる時には、短時間の冷却が症状をやわらげる助けになるとされています。また、膝周りを安定させるためにサポーターを使用すると、動作がしやすくなる場合があると報告されています(引用元:もり整形外科)。

ストレッチと筋トレで筋肉をサポート

膝の負担を減らすには、太ももの前(大腿四頭筋)や後ろ(ハムストリングス)の柔軟性と筋力を維持することが大切だと言われています。例えば、椅子に腰掛けて片脚を伸ばすストレッチや、仰向けで膝を曲げて行うブリッジ運動などが紹介されています。無理のない範囲で行うことが、膝の安定性を支えると考えられています(引用元:MEDIAID Online、ひざ関節症クリニック)。

歩行習慣と生活の工夫

日常生活では、正しい姿勢での歩行や体重管理も重要とされています。足をまっすぐに運ぶ意識を持つだけでも膝への負担を軽くする助けになることがあるそうです。さらに、無理のない減量や、立ち座りを工夫するなど、生活習慣の見直しが膝の健康維持につながると言われています(引用元:ひさしたかし整形外科クリニック)。

#膝の痛みケア

#アイシング

#ストレッチ習慣

#正しい歩行

#日常生活の工夫

専門医への受診を迷う人へ:受診タイミングと受診科の選び方

こんな症状は整形外科へ相談を

膝の痛みが一時的なものであれば自然に改善する場合もあると言われていますが、長引くケースや日常生活に影響が出る場合は専門医への相談がすすめられています。特に「歩くと膝が常に痛い」「夜眠れないほどの痛み」「腫れや熱感が続いている」といった症状があるときは整形外科での触診が必要になることが多いとされています(引用元:日本の名医、ひさしたかし整形外科クリニック)。

来院の目安となるタイミング

例えば、2週間以上痛みが続く、膝が曲がらない・伸ばせない、歩行に支障が出ている場合などは来院を検討する目安になると報告されています。スポーツ中の急な怪我や階段での転倒後に痛みが強まるケースも、早めに専門医を訪れることが望ましいと考えられています(引用元:日本の名医)。

検査でわかること

整形外科ではレントゲン、MRI、超音波検査、関節液の検査などが行われることがあります。レントゲンでは骨の変形や関節の隙間が確認でき、MRIでは半月板や靭帯の状態が詳しく分かると言われています。さらに、関節液を調べることで炎症や感染症の有無を調べられることもあるとされています(引用元:ひさしたかし整形外科クリニック)。

受診科の選び方

膝専門の整形医がいるクリニックを探すと、より専門的な触診や検査を受けやすいとされています。スポーツ外傷が疑われる場合はスポーツ整形外科、慢性的な膝痛なら変形性膝関節症に詳しい専門医のいる施設を選ぶことが有効だと考えられています。迷ったときは、まず地域の整形外科を訪れて相談することから始めるのも一つの方法です。

#膝の痛み

#受診タイミング

#整形外科

#膝専門医

#検査の種類