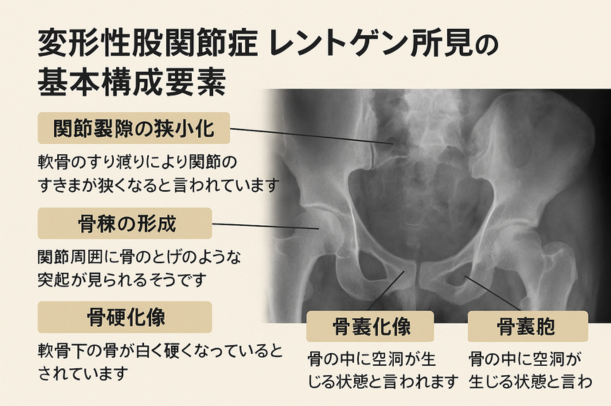

レントゲン所見の基本構成要素

関節裂隙(すきま)の狭小化

変形性股関節症では、軟骨がすり減ることで関節の隙間が狭くなると言われています。この変化は初期から進行期まで幅広く観察され、病気の進行度を示す重要な指標になると考えられています。

引用元:miyagawa-seikotsu.com、joa.or.jp

骨棘(こつきょく)の形成

関節の周囲にトゲのような骨の突起が出てくることがあります。これは進行に伴って現れる特徴的な変化であり、負担が繰り返し加わった結果とされています。

引用元:miyagawa-seikotsu.com、足立慶友整形外科、joa.or.jp

骨硬化像(こつこうかぞう)

軟骨の下にある骨が硬く白く映ることがあります。摩擦による負荷が積み重なった結果、骨が反応して硬くなると言われています。この所見も進行の判断に役立つとされています。

引用元:miyagawa-seikotsu.com、足立慶友整形外科

骨嚢胞(こつのうほう)

骨の中に小さな空洞ができることがあり、レントゲンでは黒い影として映る場合があります。これは関節に加わる負担や炎症に関連して出現すると考えられています。

引用元:リペアセルクリニック東京院、足立慶友整形外科、ochaseikei.com

股関節のレントゲン所見は、進行度や治療方針を考える上で大切な情報源になります。ただし、画像の変化と実際の痛みが必ずしも一致しない場合もあると言われています。そのため、所見はあくまで総合的判断の一部として利用されることが多いと考えられています。

#変形性股関節症

#レントゲン所見

#骨棘

#骨硬化像

#骨嚢胞

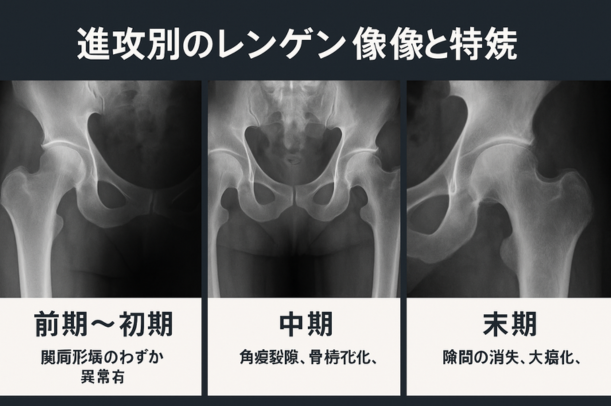

進行度別:初期・中期・末期のレントゲン像と特徴

前期〜初期:わずかな異常が見られる段階

この時期は、股関節の形態に軽度の異常が現れる程度で、明確な変形は少ないと言われています。特に臼蓋形成不全がある場合は注意が必要とされ、将来的に進行のリスクが高まると考えられています。画像上では大きな変化が目立たないため、早期に気づくのが難しいとも指摘されています。

引用元:sakaguchi-seikotsuin.com、joa.or.jp

中期(進行期):特徴的な変化が明確になる段階

中期に入ると、関節裂隙の明らかな狭小化が確認されるようになります。また、骨棘の形成や骨硬化像、骨嚢胞などが出現することが多いと言われています。この頃から、痛みや可動域制限といった症状の増加傾向が見られるとされ、生活の質に影響を与えることもあります。

引用元:足立慶友整形外科、sakaguchi-seikotsuin.com、joa.or.jp

末期:日常生活に影響が大きい段階

末期では、関節裂隙がほぼ消失し、大腿骨頭の変形や扁平化が顕著に現れると言われています。加えて、安静時や夜間にも強い痛みが出ることが多く、歩行困難につながるケースも報告されています。この段階では手術が選択肢として検討されることが一般的とされています。

引用元:足立慶友整形外科、joa.or.jp

進行度によってレントゲン像の特徴は異なり、早期発見と定期的な確認が大切だと言われています。初期では気づきにくいものの、中期以降は特徴的な所見が現れるため、変化を見逃さないことが重要です。

#変形性股関節症

#レントゲン所見

#進行度別特徴

#股関節痛

#医療情報

背景因子としての臼蓋形成不全など先天的・構造的要素

臼蓋形成不全と荷重の集中

股関節の構造において、臼蓋(きゅうがい)が浅く形成されている「臼蓋形成不全」があると、荷重が一点に集中しやすいと言われています。その結果、関節に負担がかかりやすく、レントゲン所見の進行が通常よりも早まる傾向があると考えられています。臼蓋の被りが少ない状態では、大腿骨頭の安定性が低下しやすく、経年的に関節変化が進みやすいとも報告されています。

引用元:リペアセルクリニック東京院、足立慶友整形外科

先天性股関節脱臼・亜脱臼の影響

先天性の股関節脱臼や亜脱臼は、出生時から股関節の構造に異常がある状態を指します。こうした背景があると、関節の適合性が不十分となり、長期的に摩耗が進みやすいと言われています。特に、骨頭と臼蓋の位置関係が不安定な場合、関節面への負担が偏りやすく、進行性の変化を早める因子となると考えられています。

引用元:足立慶友整形外科

先天的・構造的要因は、変形性股関節症の発症や進行に大きな影響を与えるとされます。生まれつきの形態異常は本人では気づきにくいケースもあり、レントゲンによる確認で初めて指摘されることも少なくないようです。そのため、症状が軽くても早期に相談することが望ましいと考えられています。

#臼蓋形成不全

#変形性股関節症

#レントゲン所見

#股関節脱臼

#進行リスク

レントゲン検査の意義と他検査(CT・MRI)との使い分け

レントゲン検査の特徴

レントゲンは、股関節の骨構造の変形を把握する上で最も基本的な検査と言われています。比較的短時間で行えるうえ、コスト面でも負担が少ない点が大きな強みとされています。関節裂隙の狭小化や骨棘の形成、骨硬化像などを明確に映し出せるため、変形性股関節症の進行度を確認する際に広く利用されています。

引用元:step-kisarazu.com、足立慶友整形外科、joa.or.jp

CT検査の特徴

CTは、レントゲンよりもさらに詳細に骨の構造を描写できるとされています。特に骨折の有無や細かな骨形態を評価する際に有用であり、立体的な画像で確認できる点も大きな利点と考えられています。進行度の把握だけでなく、複雑な形態異常の理解にも役立つと言われています。

引用元:step-kisarazu.com、joa.or.jp

MRI検査の特徴

MRIは、軟部組織や軟骨の状態を評価するのに優れているとされています。軟骨のすり減り具合や炎症の有無、また関節周囲の靭帯や筋肉の異常も詳細に観察できる点が特徴です。痛みの原因が骨そのものではなく、軟部に関連している場合の評価に適していると考えられています。

引用元:step-kisarazu.com、joa.or.jp

それぞれの検査には強みと限界があり、状況に応じて使い分けが必要だと言われています。初期段階ではレントゲンが第一選択となることが多いですが、さらに詳しい評価が必要なときにはCTやMRIを組み合わせることで、より正確な情報を得ることができると考えられています。

#レントゲン検査

#CT検査

#MRI検査

#変形性股関節症

#画像検査の使い分け

レントゲン所見・症状・治療選択への応用と注意点

画像と症状のズレ

変形性股関節症では、レントゲン所見と実際の症状が必ずしも一致しないと言われています。例えば、画像上は進行していても痛みが軽い場合もあれば、逆に所見は軽度でも強い痛みを訴えるケースもあるようです。痛みの感じ方には個人差が大きく、生活習慣や筋肉の状態、炎症の有無など複数の要因が関与すると考えられています。

引用元:リペアセルクリニック東京院、整形外科医塗山の人工関節ブログ、sakaguchi-seikotsuin.com

治療判断における画像の役割

レントゲン画像は、保存療法と手術を検討する上で重要な情報になると言われています。保存療法としてはリハビリや薬物による対応が選ばれることが多いですが、末期では人工股関節置換術などの手術が検討される段階に直結するとされています。どの方法を選択するかは、画像所見だけでなく、症状の程度や生活への影響を総合的に考慮して決められる傾向があります。

引用元:リペアセルクリニック東京院、足立慶友整形外科、ochaseikei.com、joa.or.jp

早期発見と定期観察の重要性

レントゲンによる画像評価は、進行を把握し生活指導やリハビリに活かすことで進行抑制につながると考えられています。定期的に観察することで変化を早期に捉え、適切な対応を行うことができると言われています。痛みが軽度でも経過観察を続けることが、将来的な負担を減らす一歩につながる可能性があります。

引用元:足立慶友整形外科、joa.or.jp

#変形性股関節症

#レントゲン所見

#保存療法と手術

#症状と画像のズレ

#早期発見の大切さ