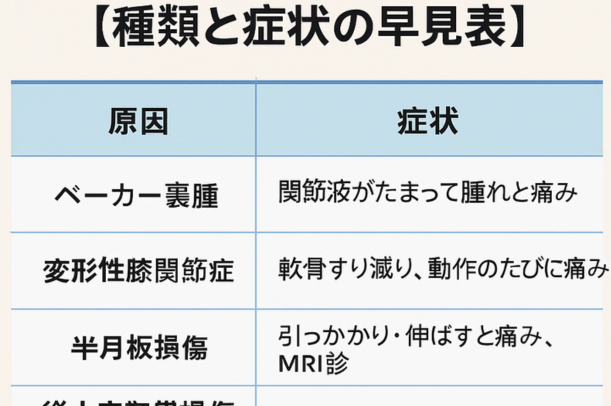

膝の裏が痛い原因まとめ【種類と症状の早見表】

ベーカー嚢腫(関節液がたまって腫れと痛み)

膝関節に液体がたまり袋状に膨らむ状態を「ベーカー嚢腫」と呼ぶことがあります。膝の裏にこぶのような腫れを感じ、動かすと違和感や痛みが出る場合があると言われています。

引用元: ひざ関節症クリニック、ひとみるクリニック

変形性膝関節症(軟骨すり減り、動作のたびに痛み)

膝の軟骨がすり減ることで関節に負担がかかり、膝裏に痛みを感じるケースがあるとされています。階段の上り下りや長時間の歩行で症状が強くなることも多いと言われています。

引用元: seikei-mori.com、中山クリニック

半月板損傷(引っかかり・伸ばすと痛み、MRIで確認)

スポーツや転倒などで半月板が損傷すると、膝の裏で痛みや引っかかりを感じることがあります。動作のたびに膝がスムーズに動かないことが特徴とされ、MRIで確認されることが多いと言われています。

引用元: seikei-mori.com、中山クリニック

後十字靭帯損傷や靭帯・腱の損傷(不安定感、鋭い痛み)

スポーツ外傷などで後十字靭帯や腱が損傷すると、膝の裏に鋭い痛みを感じることがあるとされています。不安定感が続く場合もあり、早めに検査を受けることが勧められるケースもあるようです。

引用元: seikei-mori.com、中山クリニック

神経の圧迫(坐骨神経痛・椎間板ヘルニア)

腰や骨盤からの影響で神経が圧迫されると、膝の裏にしびれや痛みを感じることがあると言われています。特に椎間板ヘルニアや坐骨神経痛が背景にある場合には、膝裏に違和感が出るケースもあるとされています。

引用元: seikei-mori.com、中山クリニック

その他の原因(深部静脈血栓症、腓腹筋症候群、リンパ浮腫)

膝の裏の痛みは整形外科的な原因以外に、血流や循環に関わる問題から生じる場合もあるとされています。深部静脈血栓症では腫れや熱感を伴うことがあり、腓腹筋の障害やリンパの流れが滞ることでも痛みやむくみが現れることがあると言われています。

引用元: 札幌ひざのセルクリニック、リハサク

まとめ

膝の裏が痛いと一口に言っても、その背景には関節や靭帯、神経、血流の問題などさまざまな要因が考えられると言われています。症状が続く場合は早めに医療機関に相談して検査を受けることが推奨されています。

#膝の裏が痛い

#ベーカー嚢腫

#変形性膝関節症

#半月板損傷

#坐骨神経痛

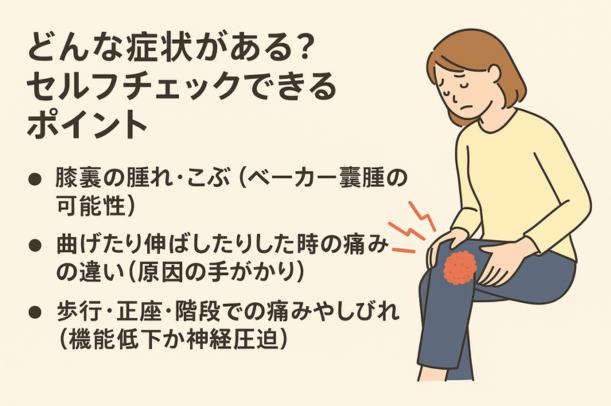

どんな症状がある?セルフチェックできるポイント

膝裏の腫れ・こぶ(ベーカー嚢腫の可能性)

膝の裏にこぶのような膨らみを感じる場合、関節液がたまる「ベーカー嚢腫」の可能性があると言われています。腫れや張り感を伴うことが多く、動かした際に違和感や痛みが出ることもあるようです。

引用元:ひざ関節症クリニック、札幌ひざのセルクリニック

曲げたり伸ばしたりした時の痛みの違い(原因の手がかり)

膝を曲げるときと伸ばすときで痛みの出方が違う場合、半月板や靭帯の損傷、あるいは炎症が関わっていることがあると考えられています。例えば、曲げると引っかかる感覚がある、伸ばすと鋭い痛みが出るといったケースです。こうした違いは原因を見極める手がかりになると言われています。

引用元:中山クリニック、nagamineclinic.jp

歩行・正座・階段での痛みやしびれ(機能低下か神経圧迫)

歩いている時や正座をした時、階段の上り下りで膝裏に痛みやしびれを感じる場合があります。これは膝関節自体の機能低下に加えて、神経が圧迫されている可能性もあると言われています。違和感が続く場合は早めに検査を受けることが勧められるケースもあるようです。

引用元:inoruto.or.jp、seikei-mori.com

膝の裏の痛みは日常動作での違和感として現れることが多く、症状の出方に注目することでセルフチェックが可能だと言われています。痛みの部位や動きとの関連を観察することが、原因の推測や早めの対応につながるとされています。

#膝の裏の痛み

#セルフチェック

#ベーカー嚢腫

#神経圧迫

#膝の違和感

まずはここから!すぐできる対処法&セルフケア

安静・冷却・サポーターなどの基本ケア

膝の裏に違和感や痛みを感じたときは、まず安静を保ち、必要に応じて冷却を取り入れることが推奨されています。アイスパックを使った冷却は炎症を抑えるサポートになると言われています。また、サポーターで関節を安定させると動作時の負担を減らしやすいとされています。

引用元:中山クリニック、札幌ひざのセルクリニック

ストレッチ・マッサージ(腓腹筋ストレッチ、大腿二頭筋、大腿四頭筋ほか)

硬くなった筋肉が膝裏の不快感につながることもあるため、やさしいストレッチやマッサージが役立つ場合があります。腓腹筋や大腿二頭筋のストレッチは、筋肉の柔軟性を保ち、動きやすさを助けると言われています。大腿四頭筋のケアも膝関節のサポートにつながるとされています。

引用元:札幌ひざのセルクリニック、リハサク

膝窩筋へのアプローチやボールマッサージによるリリース

膝裏にある膝窩筋は日常の動作で酷使されやすい部分とされています。テニスボールやストレッチボールを使ってやさしく圧をかけると、こわばりを和らげやすいと言われています。深呼吸をしながら数十秒行うことでリラックス効果も期待されるようです。

引用元:リハサク

日常的なケアは無理のない範囲で行うことが重要だと言われています。痛みが続く、強くなるといった場合には自己判断に頼らず、医療機関で検査を受けることが推奨されています。

#膝裏セルフケア

#膝の痛み対策

#ストレッチ習慣

#ボールマッサージ

#膝の冷却ケア

専門機関での診断・治療の流れ

整形外科での検査(レントゲン、MRI、超音波など)

膝の裏に痛みがあるとき、まず整形外科で検査を行うことが一般的だと言われています。レントゲンでは骨の変化を、MRIでは半月板や靭帯の損傷を、超音波では関節液の貯留や腫れを確認できる場合があります。こうした検査を通じて、原因を詳しく探ることが可能だとされています。

引用元:中山クリニック、inoruto.or.jp

保存的治療(内服・注射・理学療法など)

検査で大きな損傷がない場合は、保存的なアプローチが選ばれることも多いとされています。消炎鎮痛薬の内服や関節内注射で炎症を抑え、リハビリによって膝周囲の筋肉を整える方法が一般的に用いられるといわれています。こうした方法は、症状を和らげ日常生活を支える手段として役立つと考えられています。

引用元:中山クリニック、ひざ関節症クリニック

手術・関節鏡・再生医療(幹細胞治療、PRPなどの先進治療)

保存的な方法で改善が見込めない場合や損傷が大きいと判断された場合、手術や先進的な再生医療が検討されることもあるようです。関節鏡を用いた低侵襲手術や、幹細胞治療・PRP療法といった再生医療は、膝関節の新たな選択肢として注目されています。ただし適応は個人差が大きく、専門医と相談しながら検討することが大切だと言われています。

引用元:中山クリニック、札幌ひざのセルクリニック、リペアセルクリニック東京院

膝の裏の痛みに対しては、段階的に検査・保存的治療・手術や再生医療といった流れで選択肢が広がるとされています。症状や生活スタイルに応じて適切な方法を相談していくことが大切です。

#膝の裏の痛み

#整形外科検査

#保存的治療

#関節鏡手術

#再生医療

予防と再発防止のための日常ケア

筋力強化と柔軟性維持(大腿四頭筋・内側広筋・股関節周辺)

膝の裏の負担を軽くするためには、周囲の筋肉をしっかり働かせることが大切だと言われています。特に大腿四頭筋や内側広筋、股関節周囲の筋肉を鍛えると、関節が安定しやすくなると考えられています。スクワットや軽いレッグエクステンションなどを、無理のない範囲で継続することが推奨されるケースもあるようです。

引用元:公益財団法人 運動器の健康・日本協会

正しい姿勢・体重管理・運動習慣づくり(過負荷回避)

普段の立ち方や座り方が崩れていると、膝に余計な負担がかかると言われています。背筋を伸ばして座る、重心を均等に保つなど、日常の姿勢を意識することが重要です。また、体重管理によって関節への過剰な圧力を防ぐことも効果的とされています。歩行や軽い有酸素運動を日課にするのもよい工夫だと考えられています。

引用元:inoruto.or.jp、seikei-mori.com

継続ストレッチと体意識の整え方(セルフケア習慣化)

ストレッチを続けることで筋肉の柔軟性が保たれ、膝裏の違和感を減らす一助になると言われています。特に太ももやふくらはぎをやさしく伸ばすストレッチは効果的だと考えられています。さらに、日常生活での動作に意識を向けることで、膝に負担をかけない習慣づくりにつながるとされています。

引用元:公益財団法人 運動器の健康・日本協会

膝の裏の痛みを防ぐには、筋力・姿勢・柔軟性の3つをバランスよく意識することが重要だと言われています。日常の小さな積み重ねが、予防と再発防止に役立つとされています。

#膝の裏の痛み予防

#筋力強化

#正しい姿勢

#ストレッチ習慣

#再発防止ケア