脊柱管狭窄症の基礎知識:なぜ“やってはいけないこと”があるのか

脊柱管狭窄症とは何か(症状・原因・進行の仕組み)

「脊柱管狭窄症」とは、背骨の中を通る神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫されることで腰や足に不調があらわれる状態と言われています。主な症状としては腰痛、足のしびれ、歩くと痛みが強まり休むと楽になる「間欠跛行(かんけつはこう)」などがあります。進行すると長時間の歩行が難しくなり、日常生活に支障が出ることもあるとされています(引用元:seikei-mori.com、rehasaku.net、osaka-seboneatama.com)。

神経が圧迫されるとどうなるか(痛み・しびれ・間欠跛行など)

神経は体の動きや感覚を伝える大切な役割を担っています。その通り道が狭くなると「電気が走るような痛み」や「しびれ」が出ることが多いと言われています。また、歩くと足が重だるくなり、休むと回復する特徴的な症状も知られています。このため、普段の生活動作が制限されやすく、知らないうちに体を動かす機会が減ってしまうケースもあるそうです。

悪化の要因とは何か(加齢、姿勢、運動不足、負荷)

脊柱管狭窄症は主に加齢による椎間板や靭帯の変化が原因とされます。さらに、長時間の不良姿勢や運動不足、急な動作や重い荷物を持つなど腰に負担をかける行為も悪化の一因になると考えられています。そのため「やってはいけないこと」が存在し、避けることで進行を抑えたり、日常生活を少しでも楽に送る工夫につながるとされています。逆に、注意を怠ると症状の悪化リスクが高まると言われています。

#脊柱管狭窄症

#やってはいけないこと

#腰痛対策

#間欠跛行

#生活習慣改善

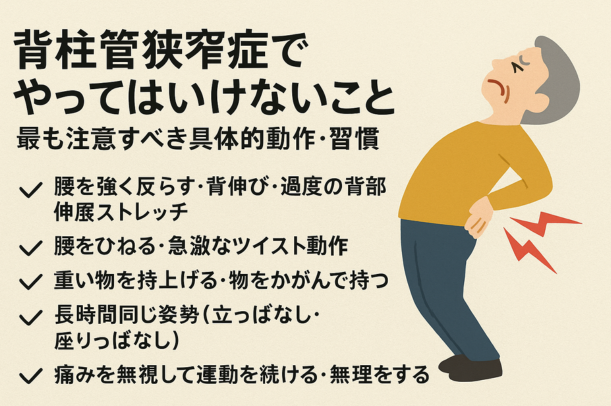

脊柱管狭窄症でやってはいけないこと:最も注意すべき具体的動作・習慣

腰を強く反らす・背伸び・過度の背部伸展ストレッチ

「腰をぐっと反らす」ような動きは、一見ストレッチになりそうですが、脊柱管がさらに狭くなり神経の圧迫が強まると言われています。その結果、しびれや痛みが増す可能性があるため注意が必要です(引用元:seikei-mori.com、rehasaku.net)。

腰をひねる・急激なツイスト動作

急に体をひねると、腰椎に強い負担がかかり、神経の圧迫が悪化する恐れがあるとされています。特にスポーツや家事での「振り向き動作」には気をつけたいところです(引用元:osaka-seboneatama.com)。

重い物を持ち上げる・物をかがんで持つ動作

重い荷物を床から持ち上げるとき、腰に強い圧力がかかります。膝を使わずに腰だけで持ち上げる習慣は、狭窄症の悪化要因になると考えられています。日常生活では、なるべく膝を曲げて持つなど工夫が推奨されています。

長時間同じ姿勢(立ちっぱなし・座りっぱなし)

立ちっぱなしや座りっぱなしで過ごすと、腰部の血流が悪くなり症状が強まると言われています。30分から1時間に一度は軽く体を動かすことが望ましいと紹介されています。

痛みを無視して運動を続ける・無理をする

「少し痛いけど大丈夫」と無理をしてしまうと、症状の進行につながる場合があるそうです。体のサインを見逃さず、必要に応じて休憩を取り入れることが大切とされています。

#脊柱管狭窄症

#やってはいけないこと

#腰に負担をかけない

#生活習慣改善

#痛み対策

日常で避けるべきシーン & 代替アプローチ

日常生活での動き(靴紐を結ぶ・洗濯物を取り込むなど)

靴紐を結ぶときや洗濯物を持ち上げるときに前かがみになると、腰へ強い負担がかかると言われています。代わりに椅子に座って靴紐を結んだり、膝を曲げて腰を落とすようにして洗濯物を持ち上げると、脊柱管への圧迫が軽減されると紹介されています(引用元:rehasaku.net、seikei-mori.com)。

家事・仕事での立ち作業/デスクワークの姿勢改善

台所での立ち仕事や長時間のデスクワークも注意が必要だと言われています。背中を丸めた姿勢でいると腰椎に負担がかかるため、背筋を軽く伸ばして立つ、椅子の背もたれを活用して腰を支えるなどの工夫が有効とされています。1時間に1度は体を動かすよう意識するとよいとも紹介されています(引用元:osaka-seboneatama.com)。

趣味・運動で注意すべきスポーツや動きと代替方法

激しいランニングやジャンプを繰り返すスポーツは、腰に大きな負担を与えると考えられています。その代わりにおすすめされているのがプールでの歩行やエアロバイクです。これらは腰にかかる衝撃が少なく、筋力を維持しながら無理なく体を動かせる方法として注目されています。無理に我慢して続けるのではなく、自分の体調に合わせて運動を選ぶことが大切とされています(引用元:rehasaku.net)。

#脊柱管狭窄症

#日常生活の工夫

#腰に優しい動き

#姿勢改善

#安全な運動

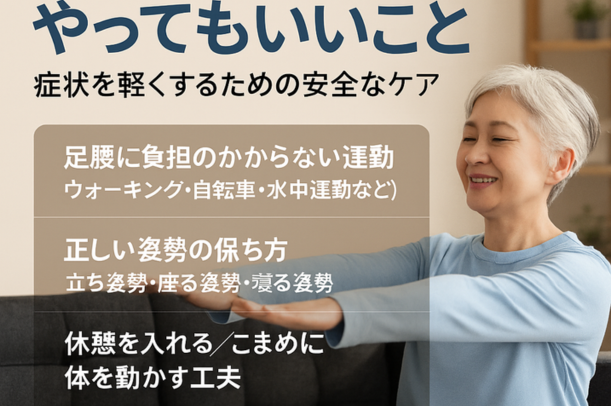

“やってもいいこと”/症状を軽くするための安全なケア

足腰に負担のかからない運動(ウォーキング・自転車・水中運動など)

脊柱管狭窄症の方は、腰に過度な負担を避けながら動かすことが大切だと言われています。ウォーキングや自転車、水中での運動は体を支える力を使いながらも腰にかかる衝撃が少ないため、無理なく続けやすい方法として紹介されています(引用元:rehasaku.net)。

正しい姿勢の保ち方(立ち姿勢・座る姿勢・寝る姿勢)

立っているときは腰を反らさずに軽く曲げる、座るときは背もたれを利用して腰を支えるなどの工夫が有効とされています。また、寝るときには横向きで膝の間にクッションを挟むと楽になることがあると言われています(引用元:seikei-mori.com)。

休憩を入れる/こまめに体を動かす工夫

長時間同じ姿勢を続けるのは負担になるとされているため、30分から1時間ごとに軽く立ち上がる、背伸びをするなどの休憩を取り入れることが推奨されています。これにより血流が保たれ、神経への圧迫感が和らぎやすいとされています(引用元:osaka-seboneatama.com)。

ストレッチ・体操・温めるケアなど

無理のない範囲でのストレッチや簡単な体操は筋肉の柔軟性を高め、腰への負担を軽くすると言われています。また、入浴や温めるケアは血行を促し、こわばりを和らげるサポートになると紹介されています。冷えがあると痛みが強まりやすいため、温め方を工夫することも大切です。

#脊柱管狭窄症

#安全なケア

#腰にやさしい運動

#正しい姿勢

#ストレッチと温め

症状が悪化したら/医師に相談すべきサインと治療オプション

悪化のサイン

脊柱管狭窄症では、日常の痛みやしびれに加えて「足の力が入らない」「排尿や排便がコントロールできない」「痛みやしびれが腰から足先まで広がる」「歩行が著しく困難になる」などの症状が出た場合は、早めに専門医へ相談することがすすめられています。これらは神経の圧迫が進行している可能性があると考えられています(引用元:seikei-mori.com、osaka-seboneatama.com)。

医療機関での診断プロセス(触診・画像診断)

来院時にはまず問診や触診で症状の範囲を確認すると言われています。その後、X線やMRIなどの画像検査によって神経の圧迫具合を調べ、症状との関連を見極めることが一般的です。こうした検査を組み合わせることで、生活への影響度や治療方針を決めやすくなるとされています(引用元:rehasaku.net)。

保存療法 vs 手術療法の違い・メリットデメリット

保存療法にはリハビリや装具の使用、薬物でのサポートなどが含まれ、体への負担が少ない点が利点とされています。ただし、症状の改善に時間がかかることもあると言われています。一方で手術療法は神経の圧迫を直接取り除く方法で、効果が得られる場合がある反面、入院やリハビリが必要になり合併症のリスクも考慮する必要があります。

治療を選ぶときのポイント

治療を選ぶ際には、症状の進行度、専門医の方針、リハビリ期間や費用、日常生活への影響を総合的に考えることが大切とされています。「自分に合った方法を医師と相談して決める」ことが最も現実的な選び方と紹介されています。

#脊柱管狭窄症

#悪化サイン

#保存療法と手術療法

#触診と画像診断

#専門医への相談