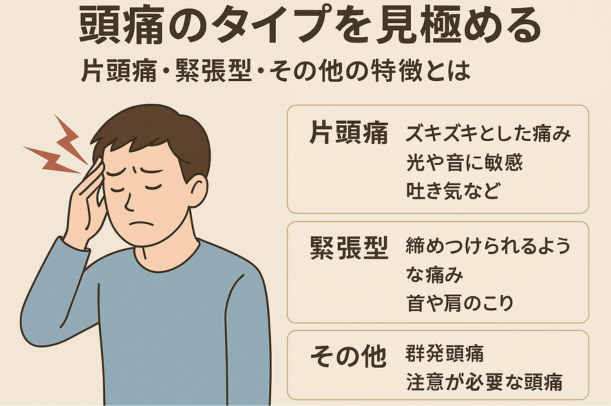

【頭痛のタイプを見極める】片頭痛・緊張型・その他の特徴とは?

片頭痛の特徴

片頭痛は「ズキズキする痛み」と表現されることが多いと言われています。特に光や音に敏感になり、吐き気を伴うことも少なくないようです。症状は片側に出やすいとされ、発作的に強い痛みが数時間から数日続く場合があるとされています。日常生活に大きな支障をきたすため、早めのセルフケアや専門家への相談がすすめられるケースもあります。

引用元:fujiyaku-direct.com

引用元:ohisama-ikasika.com

緊張型頭痛の特徴

緊張型頭痛は「頭全体が締めつけられるような感覚」と表現されることが多いです。原因としては長時間のデスクワークや姿勢不良、首や肩のこり、精神的なストレスが関係していると考えられています。比較的よくみられるタイプの頭痛であり、温めたり軽いストレッチを行うと改善につながるケースがあるとされています。

引用元:brand.taisho.co.jp

引用元:alinamin-kenko.jp

その他の頭痛(群発頭痛・二次性頭痛)

その他の頭痛として「群発頭痛」や「二次性頭痛」が挙げられます。群発頭痛は片側の目の奥に激しい痛みが繰り返し起こると言われており、日常生活に深刻な影響を与えることがあります。二次性頭痛は脳や血管の病気が背景にある場合があり、突然の激しい痛みやこれまでにない症状を伴う場合は注意が必要とされています。こうしたケースでは早めに専門医に相談することがすすめられています。

引用元:alinamin-kenko.jp

引用元:bufferin.net

#頭痛のタイプ #片頭痛 #緊張型頭痛 #群発頭痛 #頭痛対策

【即効セルフケア】タイプ別に今すぐできる頭痛の治し方

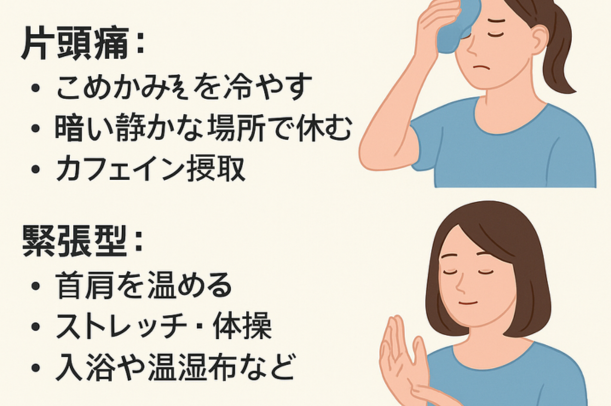

片頭痛への対応

片頭痛はズキズキする強い痛みが特徴と言われています。こめかみを冷やすことで血管の拡張を抑え、痛みの軽減につながるとされています。また、暗く静かな部屋で横になると外部刺激を避けやすく、症状が落ち着く場合があるそうです。さらにカフェインを適量摂取すると、血管を収縮させて痛みを和らげる効果が期待できるとされています。

引用元:fujiyaku-direct.com

引用元:alinamin-kenko.jp

緊張型頭痛への対応

緊張型頭痛は、首や肩の筋肉のこりが影響していると考えられています。温めることで血流が促され、筋肉の緊張を和らげると言われています。軽いストレッチや体操を取り入れると、姿勢の改善やリフレッシュ効果が得られる場合があります。入浴や温湿布を利用してリラックスするのも効果的とされています。

引用元:brand.taisho.co.jp

引用元:zutsu-online.jp

引用元:behealth.jp

共通して行えるケア

頭痛の種類にかかわらず、ツボ押しは比較的手軽に取り入れられる方法です。代表的なのは「合谷(ごうこく)」や「天柱(てんちゅう)」で、呼吸に合わせてやさしく押すとリラックスにつながると言われています。強く押しすぎず、痛気持ちいい程度を目安に行うと良いとされています。

引用元:alinamin-kenko.jp

引用元:ssp.co.jp

#頭痛セルフケア #片頭痛対策 #緊張型頭痛 #ツボ押し #頭痛改善

【応急処置としての市販薬や食事・飲み物による対処】

市販の解熱鎮痛薬と注意点

頭痛が強くつらい時には、市販の解熱鎮痛薬を利用することがあります。代表的な成分として「アセトアミノフェン」や「イブプロフェン」があり、頭痛に対して広く使われていると言われています。ただし、用量を守らずに服用すると副作用のリスクが高まるとされており、過剰摂取や長期連用は避けるよう注意が必要です。また、胃腸が弱い方や他の薬を使用中の方は、自己判断ではなく薬剤師など専門家に相談することがすすめられています。

引用元:alinamin-kenko.jp

引用元:fujiyaku-direct.com

食事・飲み物によるサポート

薬に頼らずに取り入れられる方法として、食事や飲み物で体を落ち着ける工夫もあります。例えば、ホットミルクを飲むことで自律神経が安定し、リラックスにつながるとされています。また、カフェインには血管を収縮させる作用があると言われており、片頭痛の初期にはコーヒーや紅茶を少量飲むと楽になる場合があります。ただし、カフェインを摂りすぎると逆に頭痛を悪化させたり、依存の原因になるとされるため注意が必要です。

引用元:cbcテレビ公式

引用元:fujiyaku-direct.com

まとめ

市販薬はあくまで「応急処置」として利用し、日常的に使いすぎないことが大切です。食事や飲み物を活用したリラックス法を組み合わせることで、頭痛の緩和につながる場合があると言われています。症状が繰り返し出る場合や、薬の効果が得られない時は、専門家に相談することが安心につながるでしょう。

#頭痛対策 #市販薬の使い方 #ホットミルク効果 #カフェインコントロール #頭痛応急処置

【生活習慣改善で頭痛予防】

規則正しい生活を意識する

頭痛を防ぐためには、まず日々のリズムを整えることが大切と言われています。朝起きる時間と寝る時間をそろえ、規則正しい生活を送ることで自律神経のバランスが安定しやすくなると考えられています。特に不規則な生活は片頭痛の誘因になるケースがあるとされており、普段から生活習慣を整えることが予防につながる可能性があります。

引用元:エスエス製薬

引用元:zutsu-online.jp

ストレス管理と睡眠の質アップ

心身の緊張やストレスは、緊張型頭痛を引き起こす要因とされています。仕事や学業の合間に深呼吸をしたり、趣味の時間を持つことで心をリフレッシュすることが有効と言われています。また、眠りの質を高める工夫も重要です。寝室の照明を暗めにし、就寝前のスマホ利用を控えることで、安定した睡眠につながると考えられています。

引用元:サワイ健康情報サイト

運動と栄養バランス

日常的に軽い運動を取り入れると、血流が良くなり緊張型頭痛の改善につながる場合があると言われています。特にウォーキングやストレッチなど無理のない運動がおすすめです。また、栄養のバランスを意識した食生活も大切で、ビタミンやミネラルをしっかり摂ることが頭痛の予防に役立つと考えられています。

引用元:エスエス製薬

頭痛を誘発しやすいシーンの回避

週末に長く寝すぎる「寝だめ」や、辛い料理、気圧の急激な変化などが片頭痛を誘発することがあると言われています。特に気圧の変化は避けられませんが、体調管理や規則的な生活で予防できる可能性があるとされています。こうしたシーンを意識的に避けることが頭痛予防に役立つ場合があります。

引用元:cbcテレビ公式

#頭痛予防 #生活習慣改善 #ストレス管理 #睡眠の質 #運動と栄養

【こんな場合は専門医へ】受診のサインと検査の可能性

突然の激痛や今までと異なる頭痛

普段経験している頭痛と明らかに違う強い痛みや、突発的に「バットで殴られたような激痛」が走る場合は注意が必要と言われています。このような頭痛は、脳の血管や神経に異常が起きている可能性があるため、できるだけ早く専門医に相談することがすすめられています。

引用元:alinamin-kenko.jp

引用元:bufferin.net

しびれや麻痺を伴う場合

頭痛に加えて「手足のしびれ」や「顔の麻痺」「言葉が出にくい」といった神経症状を伴うときは、脳に関わる疾患が背景にあると考えられるケースがあります。こうした症状は命に関わることもあるため、放置せずにできるだけ早めの来院がすすめられています。

引用元:alinamin-kenko.jp

医療で可能な最新の対処法

近年では、片頭痛に対してCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)という物質に作用する抗体療法が登場していると紹介されています。従来の薬が効きにくい方でも選択肢が広がる可能性があるとされており、医師と相談することで適した方法が見つかることがあります。こうした検査や新しい施術は、頭痛の改善を目指す上で大きな助けになると言われています。

引用元:healthist.net

#頭痛受診の目安 #突然の激痛 #しびれ麻痺 #CGRP抗体療法 #頭痛の最新情報