ウォーキング 効果とは何か?〜科学的裏付けで見る体と心へのメリット

有酸素運動としての位置づけとメカニズム

ウォーキングは「有酸素運動」の代表格と言われています。呼吸で取り込んだ酸素を使い、体内の糖や脂肪をエネルギーに変える仕組みで、体に負担が少なく続けやすいのが特徴です。特に日常生活の延長でできる運動なので、運動習慣のない人にとっても入りやすい方法だと紹介されています(引用元:Tipness, 楽天保険メディア, デサント)。

脂肪燃焼・体重減少・基礎代謝アップ

ウォーキングは脂肪燃焼につながり、体重管理や基礎代謝の維持に役立つとされています。特に30分以上の継続で、脂肪がエネルギー源として使われやすくなると言われています。体が温まり、汗をかくことで代謝が上がる実感を得やすいのも魅力です。

心臓血管系へのメリット

血圧や血糖値、コレステロール値の改善に寄与すると報告されており、生活習慣病の予防や改善の一助になるとされています。毎日少しずつ歩くことで心肺機能が高まり、全身の循環も整いやすいと言われています。

メンタルヘルスへの効果

「歩くと気分がすっきりする」と感じる人も多いですが、これには科学的な裏付けもあります。ウォーキングはストレスホルモンの分泌を抑え、リラックス作用のある物質を増やすとされ、うつ予防や睡眠の質向上にもつながる可能性があると示されています。

脳の健康・認知機能への影響

さらに近年注目されているのが、認知機能の維持です。ウォーキングなどの有酸素運動は脳の血流を改善し、記憶や集中力を支える働きを持つと考えられています。研究では「高齢者の認知機能低下予防にも役立つ」と言われています。

まとめ

ウォーキングは体だけでなく心や脳の健康にも良い影響を与える可能性があると多くの研究で示されています。無理なく始められる運動だからこそ、日常に取り入れて長く続けることがポイントです。

#ウォーキング効果

#有酸素運動

#生活習慣病予防

#メンタルケア

#認知症予防

いつからどれくらいで効果が出るか?目安と実践データ

効果実感までの期間と目安

「ウォーキング 効果はいつから感じられるの?」という疑問は多くの人が持つテーマです。一般的には、体重や基礎代謝への変化は数週間〜数か月で現れることが多いと言われています。血圧や血糖値など生活習慣病に関する指標は、継続的に取り組むことで徐々に改善が見られる傾向があると報告されています(引用元:楽天保険メディア, Tipness, デサント)。

歩数・時間・頻度・強度による違い

歩数の目安は1日8,000〜10,000歩、時間にすると30分程度からと紹介されることが多いです。ゆっくり歩くよりも、速歩を取り入れることで脂肪燃焼や心肺機能への効果が高まりやすいと言われています。また、最近は「インターバル速歩」という、ゆっくり歩きと速歩きを交互に行う方法が注目されています。週3〜4回の頻度で実践することが効果を感じやすいとも示されています。

年齢・体力・健康状態別の違い

効果の出方は年齢や体力によっても変わります。若い世代は体重や体型の変化を感じやすい一方で、中高年では血圧や血糖値など内面の変化が現れやすい傾向があると言われています。高齢者では筋力やバランス能力の維持が重要であり、転倒予防や認知機能の安定にも関係すると報告されています。体調や既往歴によっては無理をせず、まずは短い時間から始めることがすすめられています。

まとめ

ウォーキングの効果は「数週間で少しずつ」「数か月で実感が深まる」といった形で段階的に現れることが多いようです。歩数や強度を工夫しながら、自分の体力や生活習慣に合わせて継続することが鍵だと言われています。

#ウォーキング効果

#効果が出るまで

#速歩とインターバル

#年齢別の目安

#継続がポイント

正しいウォーキングの方法と注意点

姿勢・歩き方のポイント

ウォーキング 効果を最大限にするためには、姿勢が大切だと言われています。背筋を伸ばし、あごを軽く引き、視線はまっすぐ前に向けると歩きやすいです。歩幅はやや広めを意識し、腕は前後に自然に振ります。足は「かかとから着地してつま先で蹴る」流れを意識することで、足腰への負担を減らせると言われています(引用元:デサント, 楽天保険メディア, Tipness)。

道具・靴・ウェアの選び方

長く続けるには靴選びが重要です。クッション性のあるスニーカーで、自分の足に合ったサイズを選ぶと安心です。ソールは柔らかすぎず、かかとがしっかり安定するものが望ましいとされています。ウェアは季節に合わせて通気性や保温性を考えると快適に歩けます。歩数計やスマホアプリを使うと、継続のモチベーションにつながるとも言われています。

ウォームアップ・クールダウン・ストレッチ

歩き出す前に軽く肩や足首を回し、筋肉を温めることがおすすめです。終了後にはふくらはぎや太ももを伸ばし、疲労を和らげましょう。特に膝や腰に負担がかかりやすいため、ストレッチは無理のない範囲で行うのが良いとされています。

運動強度と負荷を避ける工夫

ウォーキングは強度を調整しやすい運動です。速歩を取り入れると心肺機能が高まりやすいと言われていますが、慣れないうちはゆっくり歩きから始めても十分です。膝や腰に不安がある場合は、やわらかい地面を選ぶと負荷が少なく歩きやすいです。無理に長時間続けず、少しずつ距離を延ばす方が安心して続けられます。

まとめ

正しいフォームと道具の選び方、そしてストレッチを取り入れることが、安全で効果的なウォーキングにつながると言われています。自分に合ったペースを見つけ、無理なく楽しむことがポイントです。

#ウォーキング効果

#正しい歩き方

#靴とウェア選び

#ストレッチ習慣

#膝腰への配慮

習慣化するための実践プランとコツ

初心者向けのプラン

ウォーキング 効果をしっかり感じるためには、最初から無理をしないことが大切だと言われています。例えば「1日10分・週3回」から始め、慣れてきたら20分、30分と徐々に時間を延ばしていく方法があります。短時間でも継続すれば、体力や気分の変化を実感しやすいとされています(引用元:楽天保険メディア, Tipness, デサント)。

継続できる環境づくり

習慣化のポイントは「環境の工夫」です。歩数記録アプリやスマートウォッチで数値を見える化するとモチベーションが高まりやすいと言われています。また、仲間と一緒に歩くと会話を楽しみながら続けられます。ルートを毎回変えることで新鮮さが生まれ、飽きにくくなるのも効果的です。

モチベーション維持策と対策

「今日は疲れたからやめよう」と思う日もありますよね。そんなときは「10分だけ歩こう」とハードルを下げるのがおすすめです。達成感を積み重ねることで、自信につながります。雨の日は室内で踏み台昇降やストレッチを行うなど、代替案を用意しておくと挫折しにくいです。記録を残す、目標を設定する、小さなご褒美を用意するなども効果的だと言われています。

まとめ

ウォーキングは「小さく始めて、続けていく」ことが習慣化の鍵です。自分に合ったプランと環境づくりを工夫しながら、無理なく継続することで効果が実感しやすくなると言われています。

#ウォーキング効果

#習慣化のコツ

#初心者プラン

#モチベ維持

#続ける工夫

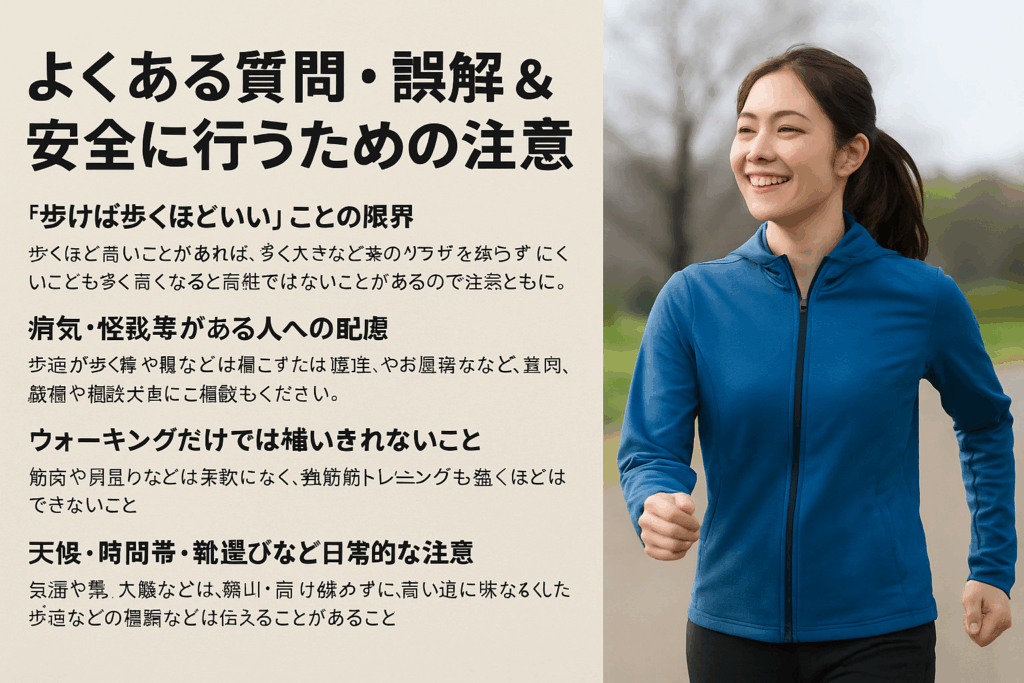

よくある質問・誤解 & 安全に行うための注意点

「歩けば歩くほどいい」ことの限界

ウォーキング 効果を期待して「とにかくたくさん歩けばいい」と思う方もいますが、過度な運動は膝や腰に負担をかけるリスクがあると言われています。適度な運動量を意識することが大切で、無理に距離を増やすよりも継続可能な範囲で続ける方が安心です(引用元:楽天保険メディア, デサント, Tipness)。

病気や怪我がある人への配慮

心疾患や関節に不安がある方は、始める前に医師へ相談することがすすめられています。例えば「強い息切れ」「歩行時の痛み」「過去に大きな怪我の経験がある」などの場合は、無理に運動をせず専門家に相談した方がよいとされています。体調に応じた運動量を選ぶことが、習慣化にもつながります。

ウォーキングだけでは補いきれないこと

ウォーキングは有酸素運動の代表格ですが、筋力強化や姿勢の安定には限界があります。下半身の筋肉や体幹を鍛えるためには、スクワットや軽い筋トレを組み合わせるとバランスがとれやすいと言われています。骨や筋肉の維持には栄養や休養も大切であり、ウォーキングだけで全てを補うのは難しい側面があります。

日常で気をつけたい注意点

天候が悪い日や真夏の昼間は、熱中症や体調不良のリスクが高まります。時間帯は朝や夕方など涼しい時間を選ぶのがおすすめです。靴はクッション性と安定感を備えたものを選び、摩耗してきたら早めに交換することが安全につながるとされています。小さな工夫が、ケガや挫折を防ぐポイントになります。

まとめ

ウォーキング 効果を安心して得るには「歩けば歩くほど良い」という考え方を避け、体調や環境に合わせて無理なく続けることが大切だと言われています。靴選びや天候の配慮など、日常の小さな注意が安全な習慣づくりを支えます。

#ウォーキング効果

#安全な習慣

#運動の限界

#注意すべきポイント

#無理のない継続