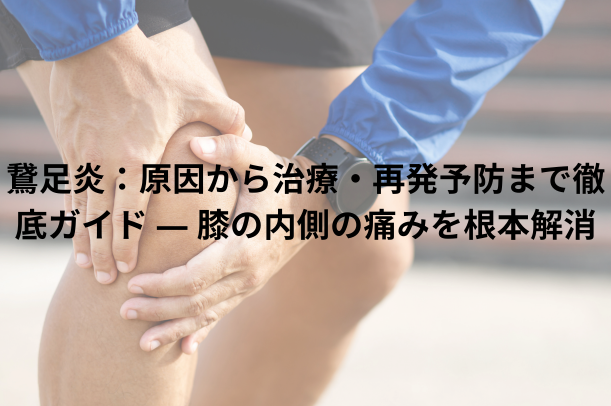

鵞足炎とは何か ― 病態と定義

鵞足・鵞足炎の解剖学的構造(縫工筋・薄筋・半腱様筋の付着部・滑液包)

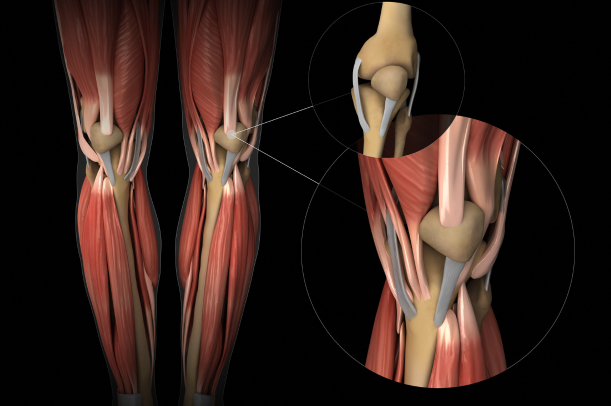

ねえ、まず「鵞足(がそく)」って聞いたことある?これは膝の内側下の部分で、**縫工筋(ほうこうきん)・薄筋(はっきん)・半腱様筋(はんけんようきん)**の3つの筋が、脛骨(すねの骨)の内側に扇状に付いている場所を指してるんだ。その形がガチョウの足跡っぽいから「鵞足」って呼ばれてるとされている。脚の専門院 Rineal(リネアル)+2ソノベ+2

その停止部(筋が骨に付くところ)のすぐそばに、「鵞足滑液包(がそくかつえきほう)」という小さな袋があって、腱と骨あるいは腱同士の摩擦を緩めるクッション的な役割をしてる。普通はこの滑液包があるおかげで動きが滑らかになる。脚の専門院 Rineal(リネアル)+2画像診断まとめ+2

病態メカニズム(炎症が起こるしくみ、摩擦・ストレス・アライメントの影響)

じゃあ、どうしてこの鵞足部分が炎症を起こすのかというと、主にこんなプロセスが絡んでると言われてる:

- 繰り返しの摩擦やストレス:ランニングや階段昇降、膝の曲げ伸ばしなど、鵞足を構成する腱が動いたり伸びたり縮んだりするたびに、腱と骨、また腱と滑液包間で摩擦が起きることがある。これが積み重なると滑液包や腱に炎症が起こることがある。ザムスト公式オンラインショップ+2脚の専門院 Rineal(リネアル)+2

- アライメント異常:例えば膝が内側に入る姿勢(内反膝・O脚)、足が回内する(足首・足部の構造)、あるいは股関節・膝の使い方のクセがあると、鵞足部分にかかるストレスが偏りやすくなる。そうなると負荷が集中して摩擦・牽引ストレスが増すと言われてる。新田辺整骨院|産後骨盤・交通事故治療+2ザムスト公式オンラインショップ+2

- 柔軟性の低下や筋力バランスの乱れ:鵞足を構成する3筋(縫工筋・薄筋・半腱様筋)が硬かったり、周りの筋(ハムストリングス全体、内転筋群、股関節周り)が弱かったりすると、動くときに鵞足にかかる牽引や摩擦が大きくなる。これも炎症を起こしやすくする要因。オクノクリニック+2ザムスト公式オンラインショップ+2

鵞足炎と「滑液包炎」「腱炎」「鵞足腱障害」との関係・違い

会話形式で言うと、

“この痛みって鵞足炎?それとも腱炎?滑液包炎?”って迷うこと、あるよね。

まず、「鵞足炎」と呼ばれることが多いものは、鵞足部の**滑液包(バース)**に炎症が起きている状態、つまり「鵞足滑液包炎」がベースになってると言われてる。腱そのものが炎症を起こしている場合は「鵞足腱炎」と呼ぶことがある。脚の専門院 Rineal(リネアル)+1

また、「腱障害」はもう少し広い枠で、腱が繰り返しのストレスで変性したり、損傷をきたしている状態を指すことが多い。鵞足炎が進むと、腱組織にも影響が及ぶこともあって、滑液包炎だけではないケースもあると言われてる。画像診断まとめ+1

滑液包炎と鵞足炎の違いを整理すると:

| 用語 | 主な炎症部位 | 症状の現れやすさ |

|---|---|---|

| 鵞足滑液包炎 | 滑液包、腱と骨または腱同士の摩擦部 | 圧痛・腫れ・熱感が滑液包部で出やすい |

| 鵞足腱炎 | 腱そのもの | 動かしたときの痛み、引きつる感などが腱部で強く出る |

| 鵞足炎 | 広い意味で滑液包炎+腱部を含むこともある | 痛み・不快感が鵞足部全体に及ぶことがある |

つまり、「鵞足炎」という言葉は、滑液包と腱のどちらか、あるいは両方が関わっている状態を含むことが多い、と言われてる。症状や検査でどこが主役かを見極めることが大事。

#鵞足炎 #滑液包炎 #腱炎 #膝内側痛み #アライメント異常

鵞足炎の原因とリスクファクター

こんにちは。鵞足炎(がそくえん)の原因って、人それぞれなんだけど、共通して言われている要素がけっこうあるから、それを一緒に見てみよう。

運動・スポーツでのオーバーユース

まず、使いすぎが原因になることが多いんだ。ランニングや階段の昇り降り、自転車など膝を曲げたり伸ばしたりする動作を繰り返すスポーツでは、鵞足部の滑液包や付着している腱に摩擦やストレスがかかりやすいと言われてる。特に急に走る距離を増やしたり坂道を多用したりすると、負荷に耐えきれず炎症が起きることもある。運動をしてない人でも、立ち仕事が続くとか、膝に負担がかかる日常動作が多いとオーバーユース状態になることがある。引用元:okuno-y-clinic.com オクノクリニック

アライメント異常や足部の使い方のクセ

それから、骨格のバランスが崩れていると鵞足炎リスクが上がると言われてる。例えば、O脚・X脚、膝が内側に入りやすい(膝の内旋)、足の土踏まずが低かったり高すぎたりするなどの足部アライメントのクセだ。これがあると、歩いたり走ったりするときに鵞足部にかかる負荷が偏ってしまいやすいから、「同じところに繰り返しストレス」が集中する原因になる。引用元:sincellclinic.com シンセルクリニック – ひざ・肩・股関節に特化した再生医療専門クリニック+1

筋力低下・筋の柔軟性不足

筋肉が硬かったり弱かったりすると、鵞足炎になりやすいって多くの専門家が言う。特に、ハムストリングス(腿の裏)、内転筋群、股関節まわりの筋肉の柔軟性が落ちると、動きに余裕がなくなって鵞足部の腱や滑液包が引っ張られたり摩擦を受けやすくなる。運動前のストレッチを怠るとその硬さが改善されず、炎症が起こる一因になることがある。引用元:muko-circla.com 尼崎市の整体〖医師も推薦〗武庫之荘駅前整骨院サキュレ

体重・加齢・変形性膝関節症との関係

体重が重いと膝への負担が当然大きくなる。余分な負荷がかかることで、鵞足部へのストレスも増すと言われてる。また、年齢を重ねると筋肉や腱の柔軟性が低下しやすく、組織の回復力も落ちてくるから、若いころよりも炎症が起きやすく、改善にも時間がかかるケースがある。さらに、変形性膝関節症を持っている人は、膝の軟骨のすり減りなどで膝関節の形・使い方が変わってくるため、鵞足部にかかる負荷が不均等になりやすくて、鵞足炎のリスクが高まると言われています。引用元:okuno-y-clinic.com オクノクリニック+1

活動内容や靴・路面など外的因子

最後に、外部の要因も無視できない。靴が古かったりクッション性が低かったりすると、走ったときや歩いたときの衝撃が吸収されず、膝に直接負荷がかかる。その上で、ランニングフォームが悪かったり、路面が硬いアスファルトばかりだったり、坂や傾斜の多い道を頻繁に使うと、鵞足部に摩擦や圧力が強くかかることがある。また、急に運動の量を増やすこともこのカテゴリーに入る。引用元:muko-circla.com 尼崎市の整体〖医師も推薦〗武庫之荘駅前整骨院サキュレ+1

症状の特徴と進行時の変化

初期症状と進行した時の症状の違い

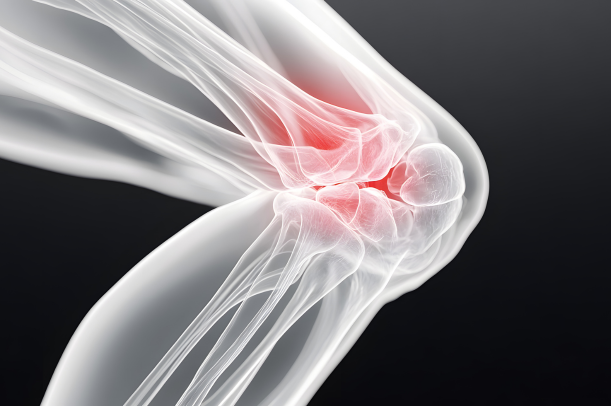

ねえ、鵞足炎(がそくえん)の痛みって、最初は「あれ?ちょっと違和感あるかも」くらいから始まることが多いんだ。運動中や階段を降りるときに膝の内側あたりがチクっと痛んだり、歩いた後に少しズキっとする感じだったり。動かしたあとや使った後にだけ痛みが出るのが、初期症状と言われてる。引用元:Physio-Pedia “Characteristics/Clinical Presentation” フィジオペディア

それが進むと、階段を上るのも下るのも不快感が増したり、歩くだけでも膝の内側(特に膝関節のやや下側)に痛みを感じるようになる。さらに悪化すると、休んでいる時・安静時にもズキズキした痛みが出ることがあって、じっとしていても痛みを感じたり夜間にうずいたりすることがあると言われています。引用元:okuno-y-clinic.com オクノクリニック

: 痛みの部位・圧痛・動きによる誘発とセルフチェック方法

痛みの部位の具体的な場所・圧痛・動きで誘発される痛み

膝の内側下方、だいたい膝関節の内側の関節線から5〜7センチ下あたりに痛みが出ることが多いと言われてる。そこを指で軽く押して(圧痛)、「お、痛いな」と感じる場合、鵞足部が関わっている可能性が高い。引用元:Physio-Pedia フィジオペディア+1

また、膝を曲げたり伸ばしたりする動き、特に曲げた状態から伸ばすとき・階段の昇り降り・歩く時の着地/押し返しのときに痛みが増すことが多い。動かすたびに摩擦や滑液包への引き伸ばしストレスがかかるから、と言われてる。引用元:Physio-Pedia フィジオペディア+1

腫れや熱感も現れることがあって、炎症が強い時は触ると熱いとか、膝の内側に軽く腫れているのがわかることもあると言われています。引用元:okuno-y-clinic.com オクノクリニック

セルフチェック方法と鑑別のポイント

じゃあ、自分で「あ、鵞足炎かも?」って思ったら、こんなチェックを試してみるといい。

- 圧痛テスト

椅子に座って膝を軽く曲げる(たとえば90度くらい)。膝の内側5〜7㎝下あたりを指で押してみて、「そこが痛いかどうか」を確認。 - 動作テスト

階段を上り下りしたり、しゃがんだり立ち上がったり、歩いたりして痛みがどう変わるかを観察。特に動かし始めや膝を伸ばすときの痛みの増加をチェック。 - 可動域と姿勢の確認

膝をお尻に近づけるテスト(ハムストリング筋の伸び具合)をやってみて、動かせるけど痛む・制限が少ないときには鵞足炎を疑いやすいと言われてる。引用元:土井治療院の記事 土井治療院 - 他の病気との鑑別ポイント

似た痛みを起こすものとして、変形性膝関節症・半月板損傷・内側側副靱帯(MCL)損傷などがある。例えば、変形性膝関節症では関節全体のこわばり感や膝の形の変化、朝のこわばりなども出やすい。半月板だと「膝が引っかかる」「動かしにくい感じ」「曲げ伸ばしでクリック音がする」などの症状が関わることがあると言われてる。引用元:Physio-Pedia フィジオペディア+1 - 痛みの履歴をチェックする

いつ痛みが出るか(運動時、階段、安静時、夜間など)、どのくらい続くか、何をした後か、痛みがどこにあるかを覚えておくと、鵞足炎かどうかの判断に役立つ。

#鵞足炎症状

#膝内側痛み

#セルフチェック膝痛

#階段痛

#圧痛箇所確認

5: 治療法とセルフケア ― 痛みを軽くする方法

保存療法の選択肢(安静・アイシング・冷却・消炎薬・物理療法)

「まずは無理をしないこと」が大事だよ。痛みが強いときは安静を保ち、炎症の度合いを下げることがすすめられています。運動や膝に負荷のかかる動きを少し控えることで痛みの悪化を防げると言われています。引用元:okuno-y-clinic.com (okuno-y-clinic.com)

運動後や痛みが出た時にはアイシング・冷却を使うことが一般的で、患部を氷や冷却パッドで10〜20分冷やすことで腫れや熱感の低下が期待されるそうです。引用元:蟹ヶ谷スポーツ接骨院/ホリケイ-グループの記事 (horikei-group.com)。

また、消炎薬(NSAIDsなど)の外用や内服も保存療法のひとつとして使われることが多く、炎症・痛みを抑えつつ日常生活の動きを楽にする助けになると言われています。さらに、物理療法(超音波療法や温熱療法など)を取り入れる施設もあり、これが痛みの緩和や血流改善に役立つという報告があります。引用元:あじよし整体院 ([0search8])。

ストレッチ・筋力トレーニング

次に、自分でできるケアとして“伸ばす・鍛える”が鍵だよ。炎症が強くない段階では、内転筋・ハムストリングス・股関節周りの筋肉を中心にストレッチを行うことで、腱や滑液包にかかる引き伸ばす力を和らげることが期待されています。引用元:坂口整骨院ブログ/sakaguchi-seikotsuin.com (sakaguchi-seikotsuin.com)。

ストレッチと並行して、弱くなっている筋肉を鍛えることも重要。特に股関節の外転筋・内転筋、ハムストリングス、大殿筋などが対象となることが多く、膝を安定させる筋力を強化することで鵞足部へのストレスを減らすと言われています。引用元:坂口整骨院ブログ (sakaguchi-seikotsuin.com)。

装具/サポーター/テーピングの使い方

動くときに痛みが気になるなら、膝周りをサポートする道具が心強い。サポーターを使って膝の動きを安定させたり、テーピングで腱や滑液包への過度な伸び・ひっぱりを制限したりすることで、負荷を軽くすると言われています。引用元:坂口整骨院ブログ (sakaguchi-seikotsuin.com)。

貼り方・選び方は、専門家(理学療法士や整形外科のスタッフ)に聞くのが安心。日常生活で歩く・階段を昇り降りする際に痛みが軽くなるようにつけると、より効果が出やすいと言われています。

医療的処置(注射・超音波・MRI診断・必要な場合の手術)

自分でケアしても痛みが引かない・炎症が強い・日常動作に支障があるような場合は、整形外科での超音波検査やMRI検査によって、滑液包の状態・腱の損傷具合・他疾患の有無を確認することが必要と言われています。引用元:inoruto-or.jp/What-Is-Pes-Anserine-Bursitis記事 (inoruto.or.jp)。

また、局所のステロイド注射やハイドロリリース注射などを選択することがあり、これらで炎症や痛みを直接抑える作用が期待されると言われています。引用元:inoruto-or.jp及びokuno-y-clinic.com (okuno-y-clinic.com)。

手術が必要になることは少ないけど、保存的な方法では改善が見られない重症例・長期間続くケースでは、外科的な施術(滑液包の切除、腱の修復など)を考慮することもあると言われています。引用元:坂口整骨院ブログ (sakaguchi-seikotsuin.com)。

回復までの期間の目安(軽症〜中等症〜重症)

「どれくらいで改善するか」は症状の重さや個人差でかなり変わる。でも、おおよその目安がいくつかの報告で示されてるから、参考にしてほしい。

- 軽症:違和感や運動後の痛み程度であれば、保存療法をしっかりやれば数週間で痛みが軽くなってくることが多いと言われています。引用元:sincellclinic.com/What-Is-Pes-Anserine-Bursitis記事 ([0search2])。

- 中等症:痛みが強くて日常生活の一部に制限が出ていたり、炎症が持続的にあるような場合は、およそ1〜3カ月かかるケースが多いと言われています。引用元:africatime.com/「鵞足炎が治るまでの期間」記事 ([0search1])。

- 重症:保存的な方法ではなかなか改善が得られず、医療的な注射や外科的な施術を含めることになるような状態だと、改善まで数ヶ月〜半年以上かかることもあると言われています。引用元:inoruto.or.jp/原因と治療期間の記事 ([0search2])。

#鵞足炎ケア

#冷却療法

#ストレッチと筋トレ

#注射治療

#改善期間の目安

6: 再発防止と長期的な管理

日常生活で気をつけること(歩き方・運動量・靴選びなど)

「前より良くなってきたけど、また痛くなったら嫌だな…」と思うのは自然だよね。鵞足炎の再発を防ぐには、まず歩き方や運動量、靴選びを見直すことが大切と言われています。例えば、膝が内側に入るような歩き方やニーインの癖がある人は、それが鵞足に負担をかけやすいため注意が必要です。引用元:ZAMST SPORTS MEDICINE LIBRARY ザムスト公式オンラインショップ。また、靴の底が減っていたりクッション性が低い靴を使い続けたりすると、衝撃が吸収されず負荷が直接膝にかかることがあります。履き心地・フィット感・インソールなどを見直すことが再発予防になると言われています。引用元:lifelong-conditioning.com Lifelong|神戸・三宮|運動療法専門メディカルフィットネスジム |。

運動量については、良くなってきたからと急に強度や頻度を上げないこと。「少しずつ」「体の声を聴きながら」がキーワードです。無理をすると炎症がぶり返すことが多いと言われてるので、痛みや違和感がある日は休むか軽めにするのがいい。引用元:ZAMST ザムスト公式オンラインショップ・africatime.com 再発防止策 リペアセルクリニック大阪院。

ウォーミングアップ/クールダウン・ストレッチルーティーンの具体例

運動前後の準備運動は、怪我予防の王道だよ。ウォーミングアップでは軽いジョギングやダイナミックストレッチで筋肉に血流を通し、股関節・膝周囲の可動域を温めておくといい。特に中殿筋・大殿筋・内転筋・ハムストリングスを軽く動かすストレッチが鵞足炎の再発リスクを下げると言われています。引用元:ZAMST ザムスト公式オンラインショップ。

運動後はクールダウンとして、ゆっくり歩いたり静的ストレッチをすることで筋肉の緊張を緩め、疲労物質を流すようにすると良いそうです。安静時に軽くストレッチをしておくことで、筋の硬さが残るのを防げると言われています。引用元:africatime.com 再発防止策 リペアセルクリニック大阪院。

具体例としては:

- 股関節の外転筋/外旋筋(中殿筋、大殿筋)のストレッチ

- ハムストリングス(腿裏)のストレッチ(座位で足を伸ばして前屈する等)

- 内転筋(太ももの内側)のストレッチ

- 軽いスクワット/片脚立ちなどで股関節・膝の安定性を鍛える

このようなルーティーンを「運動前・運動後・週に数回」取り入れることが効果的と言われてます。引用元:ZAMST ザムスト公式オンラインショップ・lifelong-conditioning.com Lifelong|神戸・三宮|運動療法専門メディカルフィットネスジム |。

筋バランスと柔軟性を保つトレーニングプログラム(例:股関節・膝・ハムストリング・内転筋)

筋肉のバランスが崩れていると、どうしても負荷が一部に集中してしまうので、バランスよく鍛えることが重要です。ZAMST の記事では、中殿筋・大殿筋を鍛えることで膝が内側に入る動きを修正することが再発防止になると言われています。引用元:ZAMST ザムスト公式オンラインショップ。また、ハムストリングス・内転筋のストレッチと筋力トレーニングを組み合わせることで、鵞足への張力を減らせるとも言われています。引用元:lifelong-conditioning.com Lifelong|神戸・三宮|運動療法専門メディカルフィットネスジム |。

プログラム例として:

- サイドレッグレイズやクラムシェルで中殿筋を強化

- ブリッジ/ヒップスラストで大殿筋・ハムストリングスを鍛える

- 内転筋を意識したスクイーズ運動(ボールやクッションを太ももの間に挟む等)

- 週2〜3回、柔軟性ストレッチ(ハムストリングス・内転筋・股関節外旋ストレッチ)

このような筋トレとストレッチの組み合わせが、膝の負荷を散らし、鵞足炎を繰り返さない体を作る基盤になると言われています。引用元:ZAMST ザムスト公式オンラインショップ・lifelong-conditioning.com Lifelong|神戸・三宮|運動療法専門メディカルフィットネスジム |。

早めに対処すべきサインと来院のタイミング・科の選び方

「これくらいなら我慢できる」と放置すると再発しやすいので、早めにサインを見逃さないことが大事と言われてます。具体的には、運動後でも休息しても痛みが引かない・膝の内側の痛みが階段や歩行で強くなる・膝曲げ伸ばしで痛みが悪化するなどが該当します。引用元:ZAMST ザムスト公式オンラインショップ・ step-kisarazu.com ステップ木更津鍼灸治療院。

また、痛み+腫れ・熱感が続く・日常生活に支障が出るような症状があるときは、整形外科(膝を専門とするところ)やスポーツ整形外科を受診するのが良いと言われています。理学療法士が常勤しているクリニックも選択肢になることがあります。引用元:step-kisarazu.com ステップ木更津鍼灸治療院・ lifelong-conditioning.com Lifelong|神戸・三宮|運動療法専門メディカルフィットネスジム |。

#鵞足炎再発防止

#ウォーミングアップ重要

#筋バランス強化

#柔軟性ケア

#膝サポート靴選び