膝の痛みを治すストレッチ―まず知っておくべき基本ポイント

膝の痛みが起こる仕組み

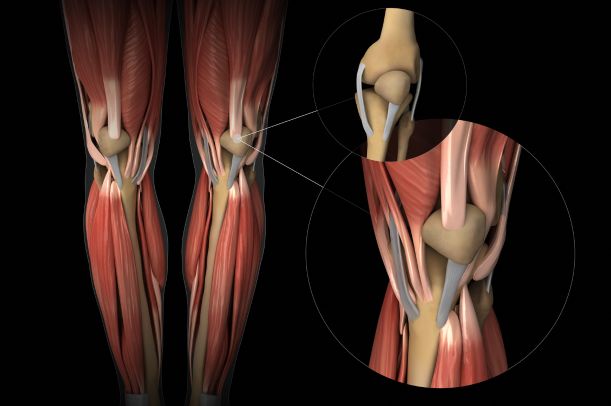

膝の痛みは、関節そのものだけでなく、太ももやふくらはぎなど周囲の筋肉の硬さが影響していると言われています。筋肉がこわばると関節の動きが制限され、膝への負担が増えやすくなります。特に、長時間のデスクワークや運動不足によって筋力が低下すると、膝関節を支える力が弱まり、ちょっとした動作でも違和感を感じるようになるケースが多いようです。

さらに、加齢や姿勢のクセによって関節軟骨の摩耗が進むと、膝の可動域が狭くなり、歩行や階段の昇り降りで痛みを感じることもあります。こうした変化は徐々に進むため、早めのケアが大切とされています。

引用元:オムロン ヘルスケア

ストレッチが有効な理由・効果

ストレッチは、硬くなった筋肉をゆるめて血流を促し、関節の可動域を広げる効果があると言われています。特に大腿四頭筋(太ももの前側)やハムストリングス(後ろ側)は、膝の動きに大きく関わる筋肉です。これらを丁寧に伸ばすことで、膝への負担を減らし、動きやすさを保つサポートになります。

また、ストレッチを習慣にすることで、膝まわりの筋肉バランスが整い、姿勢や歩き方の改善にもつながる可能性があります。ただし、急に強く伸ばすと筋肉を痛めるおそれがあるため、呼吸を止めずにゆっくり行うのがポイントとされています。

引用元:オムロン ヘルスケア

やるべきではないケース

ストレッチは万能ではなく、状況によっては控えたほうがよい場合もあります。たとえば、膝が大きく腫れていたり、熱を持っていたりする場合は、炎症が強い可能性があるため、無理に動かさないほうが安全です。また、医師から安静を指示されている場合は、その期間はストレッチを避けた方がよいとされています。

自己判断で続けてしまうと、炎症が悪化して回復が遅れることもあるため、違和感や痛みが強いときは医療機関に相談しましょう。

引用元:足立慶友整形外科

#膝の痛み #ストレッチ #筋肉の硬さ #可動域改善 #膝ケア

部位・状況別に効く!膝の痛みを治すストレッチ5選

① 太もも前側(大腿四頭筋)ストレッチ

「最近、階段の上りで膝が“グキッ”とする感じ、ありませんか?」そんなときには、太もも前側の筋肉、大腿四頭筋を伸ばすストレッチが助けになると言われています。具体的には、壁に手をついて立ち、片足を後ろに引き、かかとをお尻に近づけるように膝を曲げます。太ももの前側がジワッと伸びる位置で20〜30秒ほどキープすると良いでしょう。

この筋肉は「膝を伸ばす/体を立たせる」動きをサポートしており、硬くなると膝関節に余分な負荷がかかる可能性があると言われています。オムロン ヘルスケア+1

「そんなに時間が取れない…」という方は、テレビを観ながら片足ずつ順番に引いていくだけでも効果が期待できるようです。

② 太もも後ろ側(ハムストリングス)ストレッチ

「座っている時間が長いな」と感じた日は、太もも裏のハムストリングスに違和感が出やすいです。この部分が硬まると、膝を曲げたときに“引っ掛かる”ような感覚を起こしやすいと言われています。mtgec.jp+1

例えば、仰向けに寝て、片方の膝裏に両手を当てて足をゆっくり持ち上げると、裏太ももが伸びている実感が出ます。余裕があれば膝を少しずつまっすぐ伸ばしていくとさらに効果的です。1脚15秒を目安に、左右各2〜3セット行うのがおすすめです。

「動きたくない…」という寝る前のタイミングにも、これなら手軽に取り入れやすいはずです。

③ お尻・股関節周りのストレッチ(大殿筋/中殿筋)

膝だけじゃなく“骨盤からお尻”を整えることで、膝の動きを滑らかにするアプローチもあります。お尻や股関節まわりの筋肉が硬くなると、膝にかかる軸がずれやすくなり、痛みを誘発しやすいと言われています。

床に横になるか椅子に腰掛けて、片方の足をもう一方の膝に乗せて股関節を外側に伸ばすように傾けていくと、お尻に効く感覚が出ます。30秒キープ×2回を目安にしてみましょう。

「お尻までケアするなんて…」と思うかもしれませんが、膝の痛みを“膝だけで探る”のではなく、体全体のつながりで捉えることが自然な改善につながるようです。

④ 膝のお皿(膝蓋骨)まわり・内側外側ストレッチ

「膝のお皿の動きなんて意識したことない…」という方も多いかと思いますが、実はこのお皿のまわりが固まると膝を曲げ伸ばしするときに“お皿がうまく滑らない”状態になり、痛みの原因になりうると言われています。

椅子に座った状態で膝を軽く曲げ、片手を膝のお皿の上に当て、お皿を内側・外側に優しく動かしながらストレッチする方法が紹介されています。痛くない範囲で10回ほどゆらゆらと動かすだけでも、違和感が軽くなることがあるようです。

“お皿まわりを動かす”というと少し不思議かもしれませんが、細かい動きまで整えることで膝全体の動線が整いやすくなります。

⑤ 座って・寝ながらできるズボラストレッチ(椅子・ベッド利用)

「時間がない!」「運動が億劫…」というときは、座ったまま・寝たまま行える“ズボラでもできる”ストレッチが助けになります。例えば、椅子に浅く腰かけて片脚を前に延ばし、つま先を上げて背筋を伸ばしながら前に倒すことで太もも裏が伸びる簡易版。〖公式〗ひざ関節症クリニック|変形性膝関節症に再生医療を|医療法人社団活寿会

ベッドに寝転んで、ふくらはぎやお尻まわりをゆるく伸ばすだけでも血流が促され、膝にかかる硬さを和らげると言われています。大切なのは「毎日ちょっとだけでもやる」こと。習慣になると、膝の“しこり”感や動かしづらさが軽くなってきたと実感する方もいるようです。

ただし、痛みが強い時や異変があると感じたら、無理せず専門家へ相談するのが安心です。

#膝ストレッチ

#太ももケア

#股関節柔軟

#膝蓋骨ストレッチ

#ズボラでも続ける

毎日続けるためのポイント+日常生活での膝への配慮

ストレッチを習慣化するコツ(時間帯・回数・呼吸・無理しない)

「ストレッチって続かないんだよね…」という声をよく聞きます。実際、3日坊主になりやすい理由は「頑張りすぎ」かもしれません。

最初は1日1回、たった3分からでも十分だと言われています。特に朝起きたときや入浴後など、体が温まっているタイミングが効果的とされています。

リハサクの理学療法士監修ページでも、「呼吸を止めず、痛気持ちいい程度で伸ばすのがポイント」と紹介されています。無理に力を入れたり、反動をつけたりすると、筋肉を痛めることがあるため注意が必要です。

また、スマホのアラームやカレンダー機能を使って“ストレッチ時間を習慣化”するのも続けやすいコツの一つだと言われています。

引用元:リハサク

膝の負担を減らす生活習慣(歩行・立ち姿勢・座り方・階段・荷重軽減)

ストレッチと合わせて意識したいのが「日常動作での膝への配慮」です。

たとえば歩くとき、つま先と膝の向きを揃えるようにすると、関節へのねじれ負担を減らせると言われています。立っているときも、片足に体重をかけすぎないようにすることが大切です。

長時間座るときは、こまめに膝を伸ばすなどして血流を保つように心がけましょう。また、階段を降りる際には一段ずつ、手すりを軽く使いながら体重を分散させることも有効とされています。

「荷物を持つときは、膝だけでなく腰や肩にも意識を分散する」——そんなちょっとした習慣の積み重ねが、膝を守る第一歩になるようです。

引用元:足立慶友整形外科

ストレッチのタイミング(痛みが少ないとき・炎症期では控える)

「痛いときこそストレッチでなんとかしよう」と思う方もいるかもしれませんが、炎症が強い時期は避けたほうがいいとされています。

膝が腫れて熱をもっている状態では、無理に動かすことで症状が悪化するおそれがあります。痛みが落ち着いてきた段階から、ゆっくりと再開するのが安全です。

リハビリの現場でも「動かすタイミングを見極めることが改善のカギ」と言われており、焦らず“体の声を聞く”ことが大切です。

引用元:足立慶友整形外科

#膝ストレッチ

#習慣化のコツ

#膝の負担軽減

#正しいタイミング

#日常生活ケア

やってはいけない/注意したいストレッチ・膝の状態とは

強く引っ張るストレッチのリスク(反動をつける・痛み出る)

「ストレッチは“痛いほうが効く”」と思っていませんか?

実は、それが膝を悪化させるきっかけになることがあると言われています。くまのて接骨院のページでも、反動をつけたり強く引っ張ったりするストレッチは、筋肉や靱帯を傷めるリスクがあると注意されています。

特に膝まわりの筋肉は細かく、関節の動きに直結するため、無理な伸ばし方をすると関節包や腱を刺激しすぎてしまう場合があります。

「伸ばす」というよりも「ゆるめる」「整える」感覚で行うのが理想的です。呼吸を止めずにゆっくりと伸ばし、痛みを感じた時点で動きを止めるようにしましょう。

“効いてる気がする”よりも“心地よい”レベルを保つことが、結果的に膝を守ることにつながると言われています。

引用元:くまのて接骨院

痛みがぶり返す・腫れ・出血・ひっかかり感がある場合は医療機関へ

「昨日よりも痛みが強くなった」「動かすとパキッと音がする」などの変化が出たときは注意が必要です。

ストレッチで一時的に軽くなる場合もありますが、ぶり返すような痛みや腫れ、内出血が出ているときは、炎症が起きている可能性があります。

そうしたサインを無視して続けてしまうと、膝内部の組織に余分な負荷をかけてしまう恐れがあるため、早めに整形外科や整骨院に相談するのが安全だと言われています。

特に「階段の上り下りで引っかかる」「曲げ伸ばしで痛みが走る」といった症状は、軽度の損傷が隠れている場合もあるため注意が必要です。

特に注意すべき膝の疾患とストレッチの位置づけ

膝の痛みと一口に言っても、原因はさまざまです。代表的なのが、変形性膝関節症・半月板損傷・靱帯損傷などです。

公益財団法人 運動器の健康・日本協会では、「これらの疾患では、ストレッチはあくまで補助的な役割であり、状態によっては控える必要もある」と説明されています。

例えば、変形性膝関節症の初期では筋肉を柔らかく保つストレッチが推奨されますが、炎症が強い時期に無理に動かすと痛みが増すこともあるようです。

半月板損傷や靱帯損傷では、安静と専門的な施術が優先されるケースが多く、「自宅ケアだけで改善する」とは限りません。

大切なのは、自分の膝の状態を理解し、その日の体調に合わせたケアをすること。ストレッチは“万能薬”ではなく、あくまで体を支えるサポート手段と考えると安心です。

引用元:公益財団法人 運動器の健康・日本協会

#膝ストレッチ注意

#膝痛リスク

#反動ストレッチNG

#炎症サイン

#膝疾患ケア

ストレッチ効果をさらに高める+次のステップ

筋力トレーニングとの組み合わせ(柔軟性+筋力)

「ストレッチだけで本当に膝は楽になるの?」——そんな疑問を持つ方も多いと思います。

実際には、筋肉を柔らかく保つ“ストレッチ”と、支える力をつける“筋力トレーニング”を組み合わせることが効果的だと言われています。

公益財団法人 運動器の健康・日本協会によると、膝の安定には「太もも(大腿四頭筋)」と「お尻(中殿筋)」のバランスが重要とされています。

ストレッチで可動域を広げた後に、軽いスクワットや椅子立ち上がり運動などで筋力を補うと、膝の支えが安定しやすくなるようです。

「動かして緩め、支えて守る」——この両輪が、無理なく動ける膝を保つポイントだと考えられています。

引用元:公益財団法人 運動器の健康・日本協会

定期的なチェックポイント(痛みの変化・左右差・可動域)

「最近、前より曲がりやすくなったかも?」と感じたら、それは良いサインです。

一方で、痛みがぶり返したり、左右差が大きくなってきたりした場合は要注意。膝の使い方に偏りが出ている可能性があります。

週に一度、自分の膝の動きを“チェックする時間”を作るとよいと言われています。

やり方は簡単で、鏡の前に立ち、膝の高さや曲がり方、左右のバランスを比べるだけでもOKです。

「なんとなく違和感がある」「音が鳴るようになった」といった小さなサインを見逃さないことが、悪化を防ぐ第一歩につながるようです。

“もう一歩”ステップ:専門家の相談・整形外科・理学療法士の活用

ストレッチを続けても痛みや違和感が残る場合は、専門家に相談してみるのも一つの手です。

整形外科や理学療法士のもとでは、関節の動きや筋力バランスを詳しくチェックしてもらえます。

「どの筋肉をどう伸ばせばいいのか」「どんな動作が負担になっているのか」などを見極めることで、自分に合ったプランが立てやすくなると言われています。

とくに、仕事やスポーツなどで膝をよく使う方は、プロのアドバイスを取り入れることでケガの予防にもつながるようです。

「ストレッチ+専門的サポート」の両方を上手に組み合わせることで、より安心して体を動かせる環境を作れるでしょう。

Q&A/よくある質問コーナー

Q:毎日ストレッチしても大丈夫?

A:強い痛みや腫れがなければ、無理のない範囲で毎日行って問題ないと言われています。

Q:朝と夜、どちらの時間が効果的?

A:体が温まっている夜の方が筋肉が伸びやすい傾向があります。

Q:トレーニングとストレッチ、どちらを先にやるべき?

A:先にストレッチで可動域を広げてから、軽めの筋トレを行う流れが理想とされています。

#膝ストレッチ

#筋力トレーニング

#可動域チェック

#専門家相談

#膝ケア習慣