オスグッドとは何か?発症のメカニズムと典型的な対象年齢

成長期の膝に起こる「引っ張られる痛み」

「オスグッドとは?」と聞くと、スポーツを頑張る子どもたちの膝に多い“成長期特有の痛み”という印象を持つ方が多いのではないでしょうか。

正式にはオスグッド・シュラッター病と呼ばれ、主に小学校高学年から中学生の時期に発症しやすいとされています。特にサッカー・バスケットボール・陸上など、ジャンプやダッシュ動作を繰り返す競技を行う子どもに多く見られる傾向があります(引用元:オムロンヘルスケア https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/sports-chronic-pain/osgood-schlatter-disease/ )。

発症の仕組み:骨と筋肉の成長バランスがカギ

オスグッドは、太ももの前側にある「大腿四頭筋」が、膝のお皿の下にある「脛骨粗面(けいこつそめん)」という骨の一部を強く引っ張ることで起こるとされています。

成長期は骨がまだ柔らかく、筋肉の発達スピードとのバランスが取れないことが多いため、強い牽引(けんいん)力が繰り返し加わると炎症が起きやすくなると言われています(引用元:済生会HP https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/osgood-schlatter_disease/ )。

膝下の骨が“ポコッと出てくる”ように見えるのは、骨が引っ張られて隆起するためであり、この症状がオスグッドの代表的な特徴です。

男の子に多い理由と成長期のリスク

統計的には、男子に多く発症する傾向があるとされています。これは、男子の方が筋力が強く、スポーツで膝に負担をかけやすいこと、また成長スピードが急激な時期に差し掛かるためだと言われています(引用元:日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osgood_schlatter_disease.html )。

一方で、女子でもバレーボールや陸上などの跳躍系スポーツをしている場合には発症することがあります。

「成長痛」とは違う?

よく“成長痛の一種”と混同されますが、オスグッドは単なる成長による痛みではなく、筋肉と骨の構造的ストレスによって炎症が生じる点が異なります。

つまり、休めば自然に改善するケースもある一方で、練習量が多いと慢性的になりやすいとも言われています。

「成長期だから仕方ない」と放置するのではなく、体のサインを見逃さないことが大切です。

#オスグッドとは

#成長期の膝痛

#スポーツ障害

#大腿四頭筋

#脛骨粗面

典型的な症状と放置リスク:見逃してはいけないサイン

「膝の下が痛い」だけで終わらせないで

オスグッドとは、成長期に多く見られる膝の痛みですが、「ただの成長痛」と思って放置してしまうケースが少なくありません。

代表的な症状は、膝のお皿の少し下(脛骨粗面)に生じる鋭い痛みです。運動中や運動後にズキズキと痛んだり、触ると腫れて熱を持っているように感じることもあります(引用元:福岡整形外科 https://www.fukuokaseikei.com/disease/foot/osgood-schlatter/ )。

特に、ジャンプ・ダッシュ・しゃがみ込みといった動作で痛みが出る場合は、オスグッドの初期段階の可能性があるといわれています。

痛みが出るタイミングに要注意

初期のうちは「運動中だけ痛む」「少し休むと落ち着く」という軽い違和感で済むこともあります。

しかし、そのまま練習を続けてしまうと、膝下の骨が引っ張られ続け、炎症が悪化。やがて**骨が隆起して“膝下が出っ張ってくる”**という特徴的な症状が現れます(引用元:唐澤整形外科 https://www.karasawa.gr.jp/case/osgood/ )。

この時期に無理をして練習を続けると、骨が部分的に剥がれてしまい、痛みが慢性化しやすいと言われています。

放置するとどうなる?

痛みを我慢してスポーツを続けてしまうと、炎症が長引き、骨の成長に影響が出るリスクもあるとされています。

実際に、オスグッドを放置したことで「膝を曲げると強い痛みが残る」「正座やしゃがみ込みができなくなった」という事例も報告されています(引用元:中田整形外科コラム https://www.nakada-hp.com/publicity/column/archive-48/ )。

また、大人になっても膝の下に“コブ”のような隆起が残るケースもあり、見た目や動作に支障をきたすことがあると言われています。

早期対応が回復への近道

「膝の下が少し痛い」「押すとズキッとする」――そんな軽い症状のうちに対処することが、改善の早道です。

初期段階であれば、運動量の調整やストレッチなどのケアで悪化を防ぐことができるとされています。

逆に「大丈夫だろう」と我慢を続けると、復帰までの時間が長引くこともあるため、早めのケアと休息を心がけることが大切です。

#オスグッド

#膝下の痛み

#成長期スポーツ障害

#放置リスク

#早期ケア

原因となる動作と日常習慣:なぜオスグッドになってしまうのか

成長期の体に起こる「アンバランス」

「オスグッドとは?」という疑問の答えの一つは、“成長期特有の体の変化”にあります。

この時期は、骨がぐんと伸びる一方で、筋肉や腱の成長が追いつかないことが多いと言われています。

特に太ももの前側の筋肉である大腿四頭筋が硬くなり、膝下の骨(脛骨粗面)を強く引っ張る状態が続くと、炎症が起こりやすくなるのです(引用元:済生会HP https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/osgood-schlatter_disease/ )。

そのため、単なるスポーツのやり過ぎではなく、「体の成長スピードと負担のバランスが崩れること」こそが、オスグッドの発症につながると言われています。

スポーツ中の動作が与える影響

オスグッドは、膝を伸ばす・曲げる動作の繰り返しで発症しやすいとされています。

ジャンプ・ダッシュ・キック動作などでは、大腿四頭筋が強く収縮し、膝下の骨に牽引力が加わります。

特にサッカーやバスケットボール、陸上競技など、瞬発力を多く使うスポーツでは負担が大きく、同じ部位に繰り返しストレスがかかることで炎症が進行してしまうことがあります(引用元:中田整形外科コラム https://www.nakada-hp.com/publicity/column/archive-48/ )。

また、休む時間が少ない「ハードスケジュールの練習」も、回復のタイミングを逃す要因とされています。

柔軟性の低下と姿勢のクセも関係

もう一つ見落とされがちな原因が、体の使い方のクセです。

股関節や太ももが硬いと、膝だけで動作を支えるようになり、脛骨粗面への負担が増加します。

さらに、猫背や反り腰などの姿勢の歪みがあると、体の重心バランスが崩れ、下半身へのストレスが偏る傾向もあるといわれています(引用元:西原整形外科 https://nishihara-seikei.com/2023/03/27/オスグッドシュラッター病の治療とリハビリについて/ )。

つまり、筋肉の柔軟性だけでなく、姿勢・骨盤・足の使い方といった全身のバランスも、オスグッドを左右する大きなポイントなのです。

日常生活での負担にも気づこう

オスグッドはスポーツだけが原因ではなく、日常の動作も影響すると言われています。

階段の上り下り、長時間の正座、急な立ち上がりなどでも、膝下に負担がかかることがあります。

また、学校で椅子に長時間座る姿勢や、足を組むクセなども、筋肉の緊張を生みやすい要因の一つです。

「動いていない時も膝が突っ張る」「座っているだけで違和感がある」場合は、すでに筋肉の硬さや姿勢のクセが進んでいるサインかもしれません。

#オスグッド

#成長期のアンバランス

#膝の負担

#柔軟性低下

#スポーツ障害

セルフケアと対策:部活・スポーツを続けながらでもできること

痛みを感じたら「休む勇気」と「冷やす工夫」

「オスグッドとは?」を理解したうえで最も大切なのは、痛みを我慢しないことです。

運動中に膝下の違和感や痛みを感じたら、まずは無理をせず練習を一時中断することがすすめられています(引用元:オムロンヘルスケア https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/sports-chronic-pain/osgood-schlatter-disease/ )。

そのうえで、痛みが強いときは**冷やす(アイシング)**ことが効果的だと言われています。タオルを挟んで10〜15分ほど冷却し、炎症を抑えるようにしましょう。

ただし、長時間の冷却や直接氷を当てることは皮膚を痛めるおそれがあるため、短時間でこまめに行うのがポイントです。

ストレッチと筋肉バランスの見直し

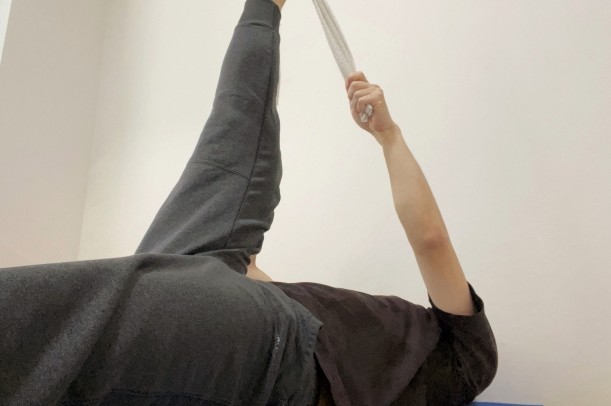

痛みが落ち着いてきたら、大腿四頭筋やハムストリングスのストレッチを始めましょう。

特に太ももの前側が硬くなると膝下の骨を引っ張りやすくなるため、入浴後など体が温まったタイミングで行うのがおすすめです(引用元:ZAMST「膝のオスグッド病」 https://www.zamst.jp/tetsujin/knee/osgood-disease/ )。

また、太もも前側だけでなく、裏側の筋肉やお尻の筋肉、ふくらはぎなども一緒にほぐすことで、膝にかかる負担を分散できると言われています。

ストレッチを行う際は、**「伸ばしすぎない」「痛気持ちいい程度」**を意識し、ゆっくり呼吸しながら行うことが大切です。

練習を続けながらでもできるサポート方法

「部活を休めない」「大会が近い」という場合でも、完全に運動をやめる必要はないとされています。

大切なのは、痛みを悪化させない範囲で調整することです。

練習メニューの中でジャンプやダッシュなど、膝に負担がかかる動作を減らし、代わりに上半身のトレーニングや体幹強化を行うとよいでしょう(引用元:森整形外科クリニック https://seikei-mori.com/blog/post-306/ )。

また、膝下にかかる衝撃を軽減するために、サポーターやオスグッドベルトの使用も有効とされています。

特に膝下を軽く圧迫するタイプは、脛骨粗面への引っ張りを和らげ、痛みの軽減に役立つと言われています。

体全体のケアで再発を防ぐ

オスグッドは膝だけの問題ではなく、体全体のバランスにも関係しています。

痛みが軽くなっても、ストレッチや筋トレを継続することで、再発を防ぎやすくなると考えられています。

また、練習前後にはウォーミングアップとクールダウンを習慣化し、筋肉を柔らかく保つことが大切です。

「痛みが消えた=完治」と思わず、日常的にケアを続けることが、スポーツを長く楽しむための秘訣です。

#オスグッド

#膝のセルフケア

#スポーツ障害予防

#ストレッチ習慣

#サポーター活用

予防と復帰:オスグッドを二度と後悔しないために

痛みが落ち着いても「予防ケア」は続けよう

オスグッドとは、一度良くなっても再発しやすい特徴があるスポーツ障害です。

特に成長期が続いている間は、骨や筋肉のバランスが変わりやすく、再び膝に負担がかかることがあります。

そのため、「痛みがなくなった=完全に改善した」とは限らず、痛みが落ち着いた後のケアが非常に大切だと言われています(引用元:小林整形外科クリニック https://kobayashi-seikei-cl.com/オスグッド病(成長期のひざの痛み)について )。

練習に復帰する前には、ストレッチや軽い筋トレで柔軟性と筋力を整えておくと、再発を防ぎやすくなると考えられています。

再発防止のポイントは「ウォームアップ」と「クールダウン」

オスグッドを予防するには、日々の練習前後の過ごし方が重要です。

運動前に太もも・股関節・ふくらはぎなどを丁寧に動かすことで、筋肉の緊張を緩め、膝への負担を軽減できるとされています(引用元:ZAMST「オスグッド病の予防法」 https://www.zamst.jp/tetsujin/knee/osgood-disease/ )。

また、練習後のクールダウンでは、軽いストレッチやアイシングを行い、疲労を翌日に持ち越さないことも大切です。

「忙しいから省略しがち」なこの時間こそ、成長期の膝を守る“未来の投資”と言えるでしょう。

成長期のトレーニングは「頑張りすぎない勇気」も必要

部活やクラブチームに所属していると、「練習を休む=怠けている」と感じてしまう子どもや親御さんも多いかもしれません。

しかし、成長期の体は常に変化しており、休息もトレーニングの一部とされています。

「痛みを我慢して頑張る」ことよりも、「痛みを防ぐために休む」という考え方が、結果的に競技を長く続けることにつながるといわれています(引用元:中田整形外科コラム https://www.nakada-hp.com/publicity/column/archive-48/ )。

生活習慣から“強い体”を育てる

オスグッドを予防するためには、睡眠や栄養といった体づくりの基礎も欠かせません。

カルシウム・ビタミンD・たんぱく質をしっかり摂ることで、骨と筋肉の成長を支えられるとされています。

また、十分な睡眠時間を確保することで、日中に酷使した膝の回復を促すことができると言われています。

スポーツと休息、栄養と睡眠――これらをバランス良く整えることが、最も効果的なオスグッド予防法です。

痛みと上手につきあい、前向きな復帰を

オスグッドを経験した子どもたちの多くは、適切なケアを続けながら再びスポーツに復帰しています。

焦らず、自分のペースで体を整えていくことが、最も確実な回復への道です。

「もう痛くて走れないかも…」と落ち込むより、「今の痛みをきっかけに体の使い方を見直そう」と前向きに捉えることが、長い目で見て最も大切なステップだと言えるでしょう。

#オスグッド予防

#成長期の膝痛

#再発防止

#スポーツ復帰

#体づくり