1:今すぐできる!肩こり解消ストレッチ&体操

肩甲骨を動かすシンプル体操

「肩こりがつらい…」そんな声をよく耳にします。実は、肩甲骨を大きく動かすだけで楽になることがあると言われています。たとえば、両肩をゆっくり前から後ろに回す「肩甲骨まわし」。肩の付け根から大きな円を描くように回すと、筋肉がほぐれやすくなるそうです(引用元:ダイヤモンド・オンライン)。

鎖骨まわりをほぐすポイント

「ストレッチって肩だけ伸ばせばいいの?」と聞かれることがあります。答えはNO。実は鎖骨の周辺をやさしくほぐすと、首や肩の緊張がやわらぐことがあると紹介されています。鎖骨の下を指で軽く押しながら、深呼吸を合わせるとより効果的とも言われています(引用元:クラシエ公式サイト)。

ポカポカ筋膜ケアの取り入れ方

「冷えた肩がさらにこっている気がする」という方も少なくありません。その場合は、蒸しタオルや入浴で温めながら筋膜をやさしくマッサージする方法があります。温めることで血流が促され、筋肉のこわばりが緩むと考えられています(引用元:クラシエ公式サイト)。

会話で理解を深めるシーン

Aさん:「肩甲骨を回すのって、仕事の合間でもできる?」

Bさん:「うん、椅子に座ったままでも大丈夫だよ。数回ゆっくり回すだけで体が軽くなる感じがするって言われてるね。」

Aさん:「それなら毎日続けられそう!」

このように日常の動作に取り入れるだけで、肩の緊張が和らぐ可能性があります。

習慣化がカギ

一度やってもすぐに効果が出るとは限りません。大切なのは、無理なく継続することです。1日数分でも習慣にすると、肩こりの改善につながると考えられています。気づいたときに肩を回したり、鎖骨下をほぐしたりと「ながら」で取り入れるのもおすすめです。

#肩こり解消

#ストレッチ

#肩甲骨まわし

#鎖骨ほぐし

#筋膜ケア

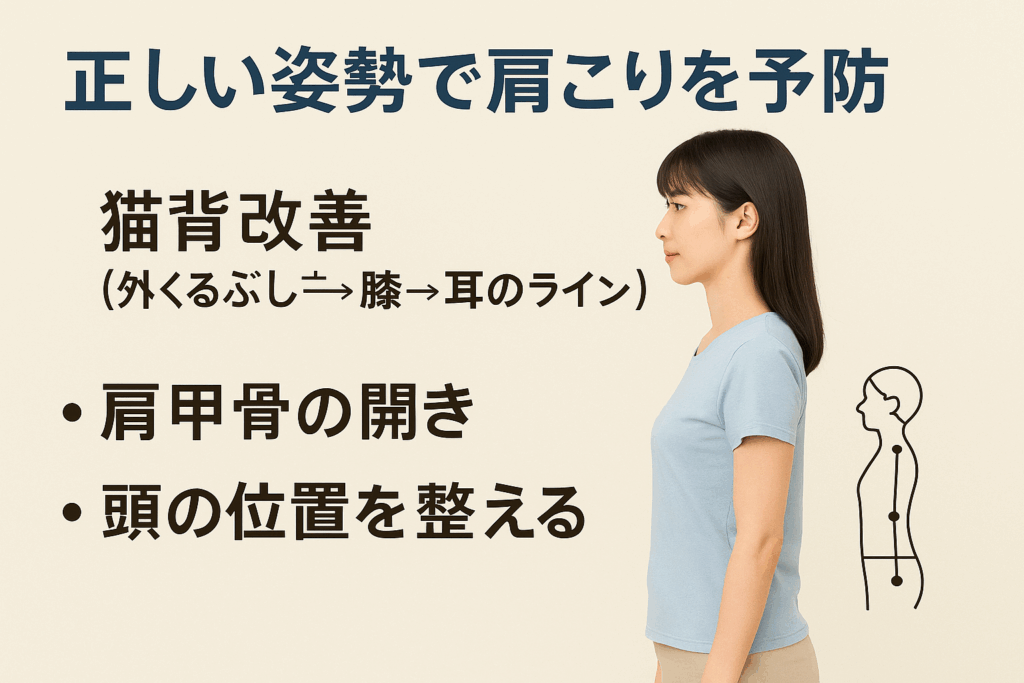

2:正しい姿勢で肩こりを予防

猫背を改善する基本ライン

肩こり予防の第一歩は、姿勢を意識することだと言われています。とくに「外くるぶし→膝→肩→耳」が一直線になるように立つと、体のバランスが整いやすいそうです。猫背になると肩や首に負担が集中し、こりを招くとされています(引用元:コーセー、サワイ健康推進課)。

肩甲骨の開きを意識する

「背筋を伸ばして」と言われても、実際にはどうすればいいか迷う方も多いですよね。ポイントは肩甲骨を少し寄せるようにして胸を開くこと。机に向かう時間が長いと前かがみになりやすいですが、肩甲骨を開く動きを意識するだけで呼吸もしやすくなると言われています。

頭の位置を整えるコツ

「頭の位置が前に出ているよ」と指摘された経験はありませんか? 頭が前に傾くと首や肩の筋肉に常に負担がかかります。椅子に座ったときは、耳と肩が一直線になるように意識することが予防につながると考えられています。実際に壁に背をつけて立つと、正しい位置を確認しやすいと紹介されています。

会話でイメージする姿勢改善

Aさん:「猫背を直したいけど、意識してもすぐ戻っちゃうんだよね。」

Bさん:「わかる。でも“耳と肩を一直線にする”って意識するだけで変わるよ。肩甲骨を少し開く感じで座ると呼吸も楽になるって言われてるし。」

Aさん:「なるほど、それなら試せそう!」

会話のように具体的にイメージすると、習慣化しやすくなります。

習慣として身につける

正しい姿勢は一度意識するだけでは改善しません。小さな工夫を毎日続けることが、肩こり解消の一歩だとされています。デスクワークの合間に姿勢をチェックしたり、鏡で確認する習慣を持つと自然に身につきやすいでしょう。

#肩こり予防

#正しい姿勢

#猫背改善

#肩甲骨ストレッチ

#頭の位置調整

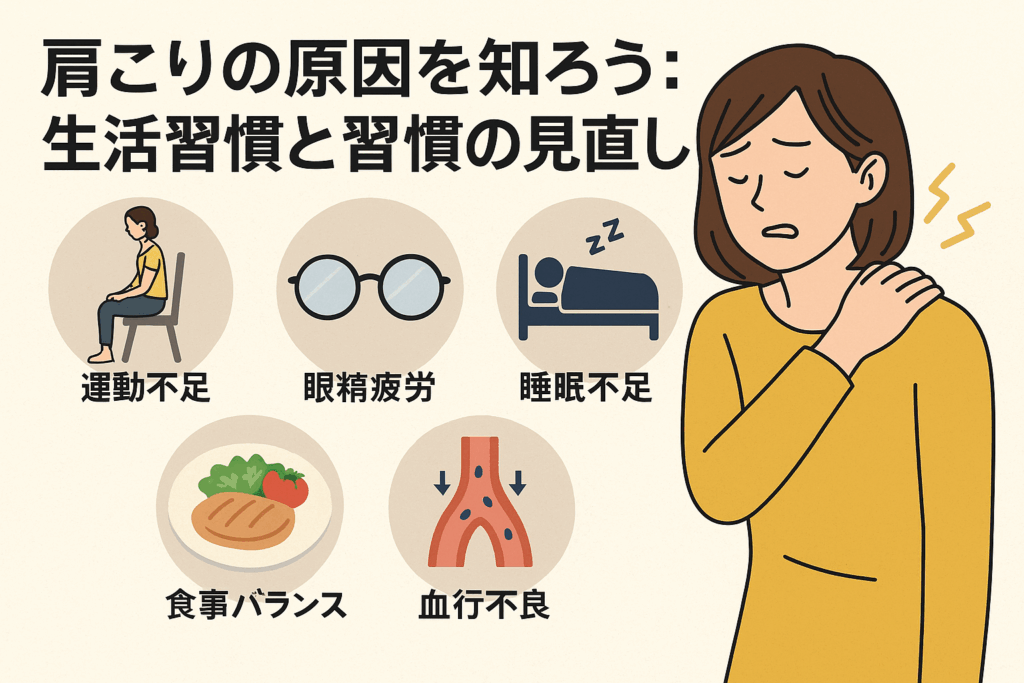

3:肩こりの原因を知ろう:生活習慣と習慣の見直し

運動不足がもたらす影響

「最近あまり体を動かしてないな」と思ったことはありませんか? 運動不足は筋肉の柔軟性を低下させ、血流も滞りやすいと言われています。その結果、肩や首に負担がかかり、こりの原因になることがあるそうです(引用元:くまのみ整骨院)。

眼精疲労と肩の関係

長時間パソコンやスマホを見続けると目が疲れますよね。その疲れが肩や首にまで広がることがあるとされています。特にデスクワーク中心の方は、定期的に目を休める工夫が必要だと紹介されています(引用元:和歌山医療センター)。

睡眠不足による体のこわばり

「睡眠が足りていない」と感じる日が続くと、体の回復が十分に行われず、筋肉がこわばりやすくなると考えられています。夜更かしや不規則な生活リズムは肩こりを悪化させる一因になるとも言われています。

食事バランスと血行不良

「忙しくてついコンビニ食ばかり…」という人も少なくありません。食生活の乱れは血流や筋肉の働きに影響し、肩こりと関係があると指摘されています。鉄分やビタミンB群を意識した食事がサポートになると考えられています(引用元:くまのみ整骨院、和歌山医療センター)。

会話で理解する肩こりの背景

Aさん:「肩がこるのって、姿勢だけが原因じゃないんだね。」

Bさん:「そうそう。運動不足や睡眠不足、食事バランスまで関係してるって言われてるよ。」

Aさん:「なるほど。生活全体を見直さないと改善しづらいんだね。」

こうした気づきが、肩こり対策の第一歩になります。

#肩こり原因

#生活習慣改善

#眼精疲労対策

#睡眠不足解消

#血行促進

4:効果を高めるマッサージ・温熱ケアの活用法

マッサージ療法の効果とポイント

肩こり対策の中でも「マッサージ」は身近で取り入れやすい方法だと言われています。筋肉をやさしくほぐすことで血流が促され、肩の重だるさが和らぐ可能性があります。特に首から肩にかけてのラインを指で軽く押しながら回すようにほぐすと、筋肉がリラックスしやすいそうです(引用元:オムロンヘルスケア)。ただし、強く押しすぎると逆に筋肉を痛めることがあるため注意が必要です。

温熱療法で血流をサポート

「冷えると肩が余計につらい」という経験はありませんか? そんなときは温熱療法が有効とされています。蒸しタオルや使い捨てカイロで肩を温めると血流が改善し、筋肉がやわらかくなると言われています。特にデスクワーク後やお風呂上がりに取り入れると心地よさを実感しやすいそうです。

自宅でできる具体的な方法

自宅で取り入れる場合は簡単です。

- 蒸しタオルを電子レンジで温めて首や肩に当てる

- お風呂に浸かりながら肩をゆっくり回す

- マッサージ器具を軽く使い、短時間で刺激を与える

こうしたセルフケアは、毎日の習慣にすると効果を実感しやすいと紹介されています。

会話でイメージするケア

Aさん:「肩こりがつらいときって、まず何をすればいい?」

Bさん:「強く揉むんじゃなくて、温めてからやさしくマッサージすると楽になるって言われてるよ。」

Aさん:「なるほど!お風呂のあとに蒸しタオルで試してみようかな。」

実際の会話をイメージすると、取り入れやすさがぐっと増します。

注意点を押さえて継続する

マッサージも温熱ケアも、やりすぎは逆効果になる可能性があります。強い刺激や長時間の加熱は避け、短時間で心地よい程度に留めることが大切です。無理なく継続することで、肩こり予防につながると考えられています。

#肩こりケア

#マッサージ

#温熱療法

#蒸しタオル

#血流改善

毎日の習慣に組み込む肩こり対策ルーチン

30分に一度のリフレッシュ体操

長時間デスクワークを続けていると、肩や首が固まってしまうことが多いですよね。専門家によると、30分に一度は立ち上がって体を動かすと血流が良くなると言われています。肩を回したり、軽く伸びをするだけでも十分です(引用元:ダイヤモンド・オンライン)。

ストレッチを習慣にする工夫

「仕事が忙しくて時間がとれない」という声もよく聞きます。そんなときは、あえて大きな運動ではなく、数十秒のストレッチを日常に組み込むのがおすすめです。椅子に座ったまま背伸びをしたり、首を左右にゆっくり倒すだけでも肩の負担が和らぐとされています。

生活リズムを整えるポイント

肩こりは姿勢や筋肉だけでなく、生活リズムの乱れとも関係があると考えられています。睡眠不足や不規則な食事は体の回復を妨げ、結果的に肩こりの要因になることがあるそうです。夜はできるだけ同じ時間に眠り、朝は軽く体を動かすことが習慣化につながります。

会話でイメージするルーチン

Aさん:「肩がこったとき、やっぱりマッサージに行くしかないかな?」

Bさん:「もちろんそれもいいけど、毎日の習慣を見直すだけでも違うって言われてるよ。30分ごとに立ち上がって動いたり、ストレッチを取り入れたりね。」

Aさん:「なるほど。小さな工夫を重ねれば効果があるんだね。」

こうした会話を意識することで、習慣化のイメージがしやすくなります。

継続のコツ

ポイントは「頑張りすぎないこと」です。完璧を目指すより、まずは思い出したときに体を伸ばすくらいでOK。続けるうちに自然と習慣になり、肩こり改善の助けになると考えられています。

#肩こり対策

#ストレッチ習慣

#生活リズム改善

#デスクワークケア

#毎日のルーチン