扁平足とは?アーチ構造と定義

土踏まずの役割とアーチ構造のしくみ

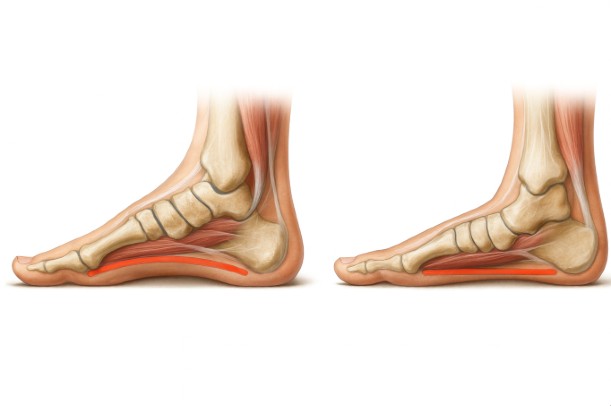

「扁平足(へんぺいそく)」とは、足の裏にある“土踏まず”と呼ばれる部分がなくなり、足の裏全体が地面に接している状態を指すと言われています。医学的には、足の「アーチ構造」が低下したり、崩れたりすることで起こるとされています。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/4235

足のアーチには「内側縦アーチ」「外側縦アーチ」「横アーチ」の3つがあり、それぞれがクッションのように働いて、歩行や走行の衝撃をやわらげています。特に内側縦アーチは、かかとから親指の付け根にかけてのカーブをつくり、体重を分散させる役割を果たしているとされています。

このアーチ構造が正常に働いていると、足裏全体に均等に力がかかり、立っているときも歩くときもバランスを取りやすくなると言われています。しかし、アーチが崩れると地面からの衝撃をうまく吸収できず、足裏やふくらはぎ、さらには膝や腰にも負担がかかりやすくなることがあるようです。

扁平足の定義と特徴

扁平足の状態では、土踏まずの高さが低下し、立ったときに足の内側が床にほとんど接しているように見えます。これは、アーチを支える靱帯や筋肉の働きが弱まることで、足の骨格が下がってしまうためだといわれています。

引用元:https://medicalnote.jp/diseases/扁平足

子どもの場合、成長の過程で一時的に土踏まずが見えにくい「仮性扁平足」と呼ばれる状態になることがありますが、多くは自然に改善していくとされています。一方で、大人になってから発症する「後天性扁平足」は、筋肉の衰えや靱帯のゆるみ、長時間の立ち仕事などの影響で徐々に進行するケースが多いようです。

アーチが果たす重要な働き

アーチ構造は、単なる形ではなく、体全体のバランス維持に関わる重要な仕組みとされています。歩行時には、足が地面に接地した瞬間から離れるまで、アーチがバネのように働き、体の推進力を生み出していると言われています。

引用元:https://saiseikai.or.jp/medical/disease/flatfoot

また、アーチは衝撃吸収のほかにも、姿勢の安定や関節の保護、血流の促進にも関係していると考えられています。アーチが崩れると、足裏の筋肉や腱に過剰な負担がかかり、歩行時の疲労感や痛みを感じやすくなることもあるようです。

扁平足を放置するとどうなる?

扁平足そのものは命に関わるものではありませんが、放置すると体のバランスが崩れ、歩き方や姿勢に影響が出るといわれています。特に長時間歩いたり、立ち仕事を続けたりすると、足の疲れやすさ、膝の違和感、腰の張りなどを感じやすくなることがあります。

そのため、足の裏に違和感を覚えた段階で、自分の足の形や重心のかけ方を確認することが大切だとされています。早めに気づくことで、日常のケアやトレーニングで改善が見込めるケースも少なくないようです。

#扁平足 #土踏まず #足のアーチ #歩行バランス #足裏構造

扁平足の種類とその特徴

先天性と後天性の違い

扁平足には大きく分けて「先天性」と「後天性」の2つのタイプがあると言われています。先天性扁平足は、生まれつき足の骨や関節の形に特徴があり、土踏まずが形成されにくいタイプを指します。特に乳幼児の頃は、まだ筋肉や靱帯が十分に発達していないため、土踏まずが見えにくくなっていることが多いようです。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/4235

この場合、成長とともに筋肉や靱帯が発達し、自然とアーチが形成されていくケースが多いとされています。一方で、後天性扁平足は、成長後や成人になってから徐々にアーチが崩れていくタイプです。長時間の立ち仕事や体重増加、運動不足などによって足の支持力が低下し、アーチが下がってしまうことが主な原因と考えられています。

柔軟性扁平足と剛性扁平足

もう一つの分類方法として、「柔軟性扁平足」と「剛性扁平足」があります。柔軟性扁平足は、立っているときには土踏まずが低く見えるものの、つま先立ちをするとアーチが現れるタイプです。これは靱帯や筋肉のサポート力が弱まっているものの、骨格自体には問題がない場合に多いと言われています。

引用元:https://medicalnote.jp/diseases/扁平足

対して剛性扁平足は、つま先立ちをしてもアーチが出てこないタイプで、骨格の構造自体に変化や変形が起きているケースが多いとされています。このタイプは痛みを伴うこともあり、医療機関での検査やリハビリが必要になることもあるようです。

成人期に多い「後天性扁平足」の特徴

成人になってから発症する「後天性扁平足(成人期扁平足)」は、特に女性に多いと言われています。加齢による筋力低下や、靱帯(特に後脛骨筋腱)の緩みが関係していると考えられています。また、ヒールの多い靴やクッション性のない靴を長期間履くことも、足のアーチ形成を妨げる要因になるとされています。

引用元:https://saiseikai.or.jp/medical/disease/flatfoot

後天性の扁平足は、初期のうちは痛みを感じにくいため、気づかないうちに進行していることもあります。歩行中に足首の内側が痛んだり、靴底の内側だけがすり減っていたりする場合は、アーチの崩れが始まっているサインかもしれません。

成長期の一時的な扁平足と見極め方

子どもの場合、3〜6歳頃までは土踏まずがはっきり見えなくても自然な状態とされています。これは、足裏に脂肪が多くついており、アーチが隠れて見えるためです。成長とともに徐々にアーチが形成され、10歳頃には明確に見えるようになることが多いようです。

ただし、年齢を重ねてもアーチが形成されない場合や、歩行時に転びやすい・足首が内側に倒れているといった傾向がある場合には、整形外科などで足の状態を確認してもらうことがすすめられています。早期に正しい靴選びやトレーニングを行うことで、進行を防げる可能性があるとされています。

#扁平足 #先天性扁平足 #後天性扁平足 #柔軟性扁平足 #剛性扁平足

扁平足の主な原因とメカニズム

アーチを支える筋肉と靱帯の働き

扁平足の主な原因は、足のアーチを支える「筋肉」や「靱帯」の機能が弱まることにあると言われています。特に重要なのは、足の内側にある「後脛骨筋(こうけいこつきん)」や「長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)」と呼ばれる筋肉です。これらが足の内側を引き上げ、アーチを形づくる働きをしているのですが、筋力の低下や疲労によって支えきれなくなると、アーチが徐々に落ち込んでいくとされています。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/4235

また、足裏には「足底腱膜(そくていけんまく)」という強靭な膜状の組織があり、これがクッションのような役割を果たしています。しかし、加齢や過度な負荷、姿勢のクセなどでこの組織が伸びたり、硬くなったりすると、アーチ構造が崩れやすくなるとも言われています。

姿勢・歩き方・生活習慣の影響

日常の姿勢や歩き方も、扁平足を引き起こす一因と考えられています。たとえば、内股歩きや重心が内側に寄る「過回内(かかいない)」の歩行癖があると、アーチの内側に過剰な負担がかかり、徐々に土踏まずが落ちていく傾向があるようです。

引用元:https://medicalnote.jp/diseases/扁平足

また、長時間の立ち仕事や硬い床の上での作業も足に大きなストレスを与えます。足の筋肉が疲労し、支える力を失うことで、アーチが下がってしまうことがあります。さらに、クッション性の少ない靴やサイズの合わない靴を履き続けることも、アーチ構造に悪影響を及ぼすと言われています。

加齢と体重増加による変化

年齢を重ねると、筋力の低下や靱帯の弾力性の減少が進み、足の支持力が弱まります。その結果、徐々にアーチが下がり、後天性の扁平足につながることがあるとされています。また、体重が増えることで足裏への圧力が増し、アーチを押しつぶすような状態が続くのも一因です。

引用元:https://saiseikai.or.jp/medical/disease/flatfoot

特に、妊娠や急な体重増加の時期には、足の骨格や靱帯への負担が大きくなり、一時的に扁平足の症状が出ることもあるようです。これはホルモンの影響で靱帯がゆるみやすくなることが関係していると考えられています。

靴選びや環境による影響

近年では、都市生活による「平坦な地面での歩行」が増えたことも、扁平足の増加に関係していると言われています。昔のように自然の凸凹した地面を歩く機会が減り、足裏の筋肉を使うことが少なくなったことで、アーチを支える力が弱まりやすくなっているようです。

また、柔らかすぎる靴底や、足をしっかり固定しないスリッパのような履物を常用すると、足の筋肉が正しく働かず、アーチ形成が妨げられることもあると考えられています。

扁平足の原因を放置しないために

扁平足の原因は、筋力・靱帯・姿勢・生活習慣などが複雑に関係しています。そのため、「どれか一つ」ではなく、日常の動作や靴選び、体の使い方を見直すことが大切だと言われています。早めに気づいて意識的にケアすることで、進行を防ぎ、足の負担を軽減できる可能性があるとされています。

#扁平足 #原因 #アーチ低下 #靱帯の緩み #足底筋

症状・影響とセルフチェック法

扁平足によって起こりやすい症状

扁平足になると、足のアーチが低下することで衝撃吸収の働きが弱まり、足裏やかかとに直接的な負担がかかるようになると言われています。その結果、歩行中に足の裏や足首の内側が痛む、長時間歩くと疲れやすいといった症状が現れやすくなるようです。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/4235

また、足裏だけでなく、膝や腰、さらには背中にまで影響が及ぶこともあるとされています。これは、アーチが崩れることで足首の角度が変わり、膝や骨盤のバランスが乱れてしまうためです。体全体の歪みにつながるケースもあり、慢性的なコリや疲労を感じる人も少なくないようです。

子どもと大人で異なる影響

子どもの場合、まだ骨や筋肉が成長段階にあるため、一時的な扁平足はよく見られる状態です。しかし、成長してもアーチが形成されない場合には、運動時の転倒や足首のねじれなどが起こりやすくなることがあるとされています。

引用元:https://medicalnote.jp/diseases/扁平足

一方、大人の扁平足では、長年の負担が積み重なって筋膜や腱に炎症が起きることがあり、「足底腱膜炎」や「後脛骨筋腱障害(こうけいこつきんけんしょうがい)」などを併発するケースもあるようです。特に立ち仕事が多い人や、歩行距離が長い人では、足首やふくらはぎの重だるさを感じやすいとされています。

扁平足が姿勢や歩行に与える影響

アーチが崩れると、足の裏全体で地面をとらえるため、重心が内側に寄る「過回内(かかいない)」の状態になりやすいと言われています。その結果、膝が内側に倒れ、骨盤が前傾しやすくなり、いわゆる“反り腰”のような姿勢になることもあります。

引用元:https://saiseikai.or.jp/medical/disease/flatfoot

このような姿勢の変化は、体のバランスを崩すだけでなく、筋肉の使い方にも偏りを生じさせるため、肩こりや腰の張りなど全身の不調へとつながることもあるようです。

自宅でできる扁平足セルフチェック法

自分が扁平足かどうかは、自宅でも簡単に確認できると言われています。最も手軽な方法が「足跡チェック」です。

- 足の裏を濡らし、紙の上に立つ

- 足跡を確認し、土踏まずの部分に空間があるかを見る

もし、足裏全体がベタッと紙に写っている場合、アーチが低下している可能性があります。もう一つの方法は「ペン隙間テスト」で、立った状態で土踏まずの下にペンを差し込み、少しでも空間があるかどうかを確かめるというものです。

また、歩行中に靴底の内側だけがすり減る場合や、靴の中敷きが外側に寄ってしまう場合も、アーチの崩れが進んでいるサインだといわれています。

早期発見が改善への第一歩

扁平足の初期段階では、痛みが少ないため見過ごされやすい傾向があります。しかし、早めに気づいてケアを始めることで、進行を防ぎやすくなるとされています。足の疲れやすさを感じたら、日常の歩き方や姿勢を見直すのが第一歩です。必要に応じて、整骨院や専門家に相談し、自分の足の状態を確認してもらうことも大切だと考えられています。

#扁平足 #セルフチェック #足底腱膜炎 #過回内 #歩行バランス

改善・対処法と注意点

扁平足の改善に必要な考え方

扁平足の改善では、まず「足のアーチを支える筋肉を鍛える」ことが重要だと言われています。土踏まずを直接“持ち上げる”のではなく、足の筋肉が自然に働く環境を整えることが目的です。日常の中で意識的に足裏を使うだけでも、徐々にアーチの回復が期待できるケースがあるとされています。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/4235

たとえば、裸足でつま先立ちをしたり、タオルを足の指でたぐり寄せる「タオルギャザー運動」などは、自宅でできる簡単なトレーニングです。これらは後脛骨筋や足底筋群を刺激し、足裏の支えを取り戻すサポートになるとされています。

ストレッチと柔軟性の向上

筋肉を鍛えるだけでなく、硬くなったふくらはぎや足首の柔軟性を高めることも大切です。特にアキレス腱やふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)が縮んでいると、かかとが引き上げられず、アーチが潰れやすくなる傾向があるようです。

引用元:https://medicalnote.jp/diseases/扁平足

壁に手をついて行う「アキレス腱伸ばし」や、足首をゆっくり回すストレッチを毎日続けることで、足全体の動きが滑らかになり、扁平足による疲れや張りを感じにくくなるといわれています。呼吸を止めず、リラックスしながら行うのがポイントです。

インソール・靴選びの工夫

足への負担を軽減するには、靴選びも非常に大切だとされています。クッション性があり、土踏まず部分をしっかり支える形状の靴を選ぶと、アーチのサポートにつながりやすいようです。また、整形外科や整骨院などでは、個々の足の形に合わせたインソール(中敷き)を作成してもらえる場合もあります。

引用元:https://saiseikai.or.jp/medical/disease/flatfoot

一方で、柔らかすぎる靴底やスリッパなどは、足の筋肉を使う機会を減らしてしまうことがあります。靴のフィット感やソールの硬さを確認し、自分の足に合ったものを選ぶことが大切です。

日常生活での注意点

扁平足の改善には、特別な運動だけでなく、日常の姿勢や歩き方を見直すことも欠かせません。歩くときはかかとからつま先へと体重を移動させ、足の指までしっかり使うよう意識するのがポイントです。また、立ちっぱなしや座りっぱなしの時間が長い人は、1時間に一度は軽く足首を回したり、つま先立ちをして血流を促すと良いとされています。

さらに、体重コントロールも大切な要素です。体重が増えると足への負担も増し、アーチが潰れやすくなります。無理な減量ではなく、バランスの取れた食事と適度な運動で体全体を整えることが、足の健康維持につながると考えられています。

専門家への相談が必要な場合

セルフケアを続けても痛みや違和感が改善しない場合は、早めに専門家へ相談することがすすめられています。整骨院や整形外科では、足のアーチの状態を触診で確認し、必要に応じて施術やサポート用具を提案してもらえることがあります。

特に、足首の内側に強い痛みがある場合や、歩くたびに違和感が続く場合は、後脛骨筋腱の炎症など別の要因が関係していることもあるため、自己判断で放置しないことが大切だとされています。早期のケアによって、進行を防ぎやすくなる可能性があるようです。

#扁平足 #改善法 #インソール #ストレッチ #専門家相談