膝が痛い時、まず理解しておくべきこと

膝痛のメカニズムを知っておこう

膝の関節は、軟骨や半月板、靭帯といった複数の組織で支えられています。これらの組織に負担が重なったり、年齢や運動習慣によって摩耗したりすると、炎症や痛みが出やすくなると言われています。とくに膝は体重を支える部分なので、少しの負荷でも違和感につながるケースがあります(引用元:くまのみ整骨院)。

急性期と慢性期で対応が変わる

膝の痛みには、大きく分けて「急性期」と「慢性期」があるとされています。転倒やスポーツでの衝撃による急性期は、まず安静や冷却を中心にした対応が勧められています。一方で、長く続く慢性期の痛みでは、筋力低下や姿勢の影響が関与することも多いとされ、日常の動作改善やストレッチなどの工夫が必要とされています(引用元:マイナビコメディカル)。状況によって取り組み方が違うため、自分の症状を見極めることが大切です。

痛みを無視して動く危険性

「少しくらいなら平気」と考えて無理に膝を使い続けると、軟骨や靭帯にさらに負担がかかり、改善が遅れる可能性があると言われています。例えば、強い痛みがあるのに運動を継続したり、正座やしゃがみ込みを繰り返すと炎症が悪化するリスクがあるそうです(引用元:アリナミン製薬 健康サイト)。膝の痛みは軽視せず、早めに体を休めたり専門家に相談したりすることが、結果的に安心につながると考えられています。

#膝の痛み

#膝が痛い時やってはいけないこと

#急性期と慢性期の違い

#膝痛のメカニズム

#痛みを無視しない大切さ

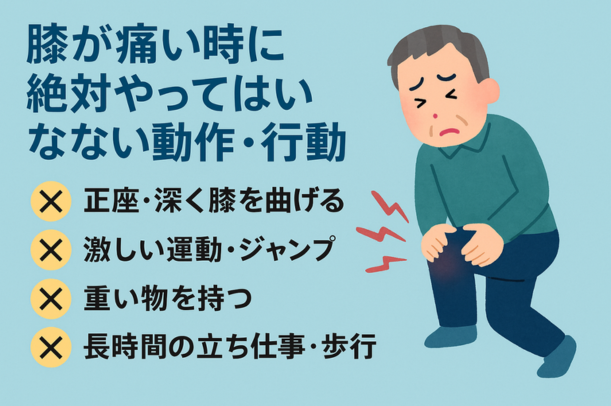

膝が痛い時に絶対やってはいけない動作・行動

1. 正座・深く膝を曲げる動作

正座やしゃがみ込みのように膝を深く曲げる姿勢は、関節に強い圧力を与えると言われています。軟骨や半月板に余計な負担がかかり、炎症や痛みを悪化させる可能性があるそうです。特に膝の違和感がある段階で繰り返すと、改善まで時間がかかるケースがあるとされています(引用元:rehasaku.net、シンセルクリニック)。

2. 激しい運動・ジャンプ・急な方向転換

ランニングやジャンプ、バスケットボールなど急な切り返しを伴う動きは、膝への衝撃が大きいとされています。靭帯や半月板に負担が集中しやすく、損傷リスクを高めると言われています(引用元:アリナミン製薬 健康サイト、整形外科 森クリニック)。

3. 重い物を持つ・持ち運びをする行為

日常生活で荷物を持つことは避けられませんが、膝痛がある時に重い物を持つと、関節に大きな負荷が加わると指摘されています。特に階段の上り下りと組み合わさると膝の悪化につながる場合があると考えられています(引用元:マイナビコメディカル)。

4. 長時間の立ち仕事・長距離歩行・階段の多用

膝は「体重を支える役割」を担っているため、長時間の立ち仕事や歩行は徐々に炎症を強める要因になるとされています。さらに階段の上り下りは通常の歩行以上の負荷をかける動作とされ、膝の痛みを悪化させることがあるそうです(引用元:リペアセルクリニック東京院 、マイナビコメディカル)。

5. 痛みがある状態で無理にストレッチや動きを行う

「体を動かした方が良い」と考えて痛みを無視してストレッチを強行すると、靭帯や関節内にさらに負担をかける場合があると言われています。改善のきっかけを作るどころか、逆に炎症を長引かせるリスクがあるとされています(引用元:シンセルクリニック、整形外科 森クリニック)。

#膝が痛い時やってはいけないこと

#正座と膝の負担

#激しい運動のリスク

#長時間立ち仕事の注意点

#痛みを無視しないセルフケア

代替すべき安全な行動・ケア方法

安静の取り方(完全安静ではなく「負担を避ける安静」)

膝に痛みがあるとき、「とにかく動かさない方がいいのでは?」と思いがちです。ただし、完全に安静にすると筋力低下につながり、結果的に膝への負担が増えるとも言われています。大切なのは、膝に強い負荷をかける姿勢や動作を避けつつ、無理のない範囲で日常生活を送ることです(引用元:永心整形外科クリニック、ひざ関節症クリニック)。

RICE処置(休息・冷却・圧迫・挙上)の基本的な使い方

スポーツ中のケガや転倒など、急に痛みが出た場合は「RICE処置」が有効だと言われています。休ませて(Rest)、冷やして(Ice)、軽く圧迫(Compression)、心臓より少し高くして挙上(Elevation)する流れです。特に急性期は冷却が重要とされ、炎症を和らげるための基本ケアとして紹介されています(引用元:長峰整形外科、大阪梅田セルクリニック)。

炎症が落ち着いたら温めるタイミング・方法

痛みの初期は冷やすことが推奨されますが、炎症が落ち着いた後は温めることで血流が良くなり、回復を助けると言われています。蒸しタオルや入浴などで膝周囲を温めると、こわばりを軽減する効果が期待できるそうです(引用元:大正製薬 健康サイト、永心整形外科クリニック)。

筋肉を支える運動(大腿四頭筋など)・ストレッチ

膝は筋肉のサポートで安定しているため、大腿四頭筋やハムストリングを意識的に鍛えるとよいと言われています。例えば、膝に強い痛みを伴わない程度の軽いストレッチや、椅子に座ったまま脚を伸ばす運動などが紹介されています。無理なく継続することがポイントです(引用元:大正製薬 ブランドサイト、ひざ関節症クリニック)。

正しい姿勢・日常動作の工夫

普段の姿勢も膝の負担に影響します。座るときは深く腰をかけ、膝に過度な角度をつけないこと、立ち上がる際は両足に均等に力を入れることが望ましいとされています。また、歩くときは背筋を伸ばして歩幅を少し小さめにすることで、膝への衝撃を減らせるとも言われています(引用元:永心整形外科クリニック)。

#膝のケア方法

#RICE処置の基本

#膝痛と安静のコツ

#筋肉トレーニングとストレッチ

#正しい姿勢と日常習慣

症状の種類別に注意すべき点

膝の痛みと一口に言っても、原因によって控えるべき行動や注意点は異なると言われています。ここでは代表的なケースごとに「やってはいけないこと」と注意ポイントを整理します。

1. 変形性膝関節症のケース

変形性膝関節症では、膝の軟骨がすり減って関節に負担がかかりやすくなるとされています。そのため、長時間の歩行や立ち仕事、重い物を持っての移動などは避ける方が良いと言われています。特に階段の上り下りや過度な運動は、痛みを強める要因になる可能性があるそうです。体重管理や膝にやさしい運動(水中歩行など)が推奨されるケースもあるとされています(引用元:アリナミン製薬 健康サイト、オムロン ヘルスケア)。

2. 半月板損傷・軟骨損傷などのケース

スポーツや日常のひねり動作で半月板や軟骨を傷めると、膝を深く曲げたり急に方向転換したりする動作が悪化のきっかけになると言われています。ジャンプや強い衝撃を伴う運動も避けるべきだとされています。膝の安定性を高めるために、無理のない範囲で太ももの筋肉をサポートする運動を取り入れるのが有効とされます(引用元:整形外科 森クリニック、シンセルクリニック)。

3. 急性発症(怪我・転倒など)のケース

転倒や強い衝撃で急に膝が痛くなった場合は、まずRICE処置(休息・冷却・圧迫・挙上)を優先することが重要だと言われています。腫れや熱感が強い場合、自己判断で動かし続けると悪化のリスクが高まるため、早めに専門家の触診を受けることが勧められています。

4. 慢性化・悪化傾向がある場合

数週間以上膝の痛みが続いたり、日常生活に支障が出ている場合は、放置しない方が良いとされています。慢性的な炎症を抱えたまま生活を続けると、関節の変形やさらなる機能低下につながることがあるそうです。ストレッチや軽い運動、生活動作の工夫を取り入れながら、必要に応じて専門家に相談することが推奨されています。

#変形性膝関節症と注意点

#半月板損傷と膝の動き

#急性膝痛とRICE処置

#慢性膝痛のリスク

#膝痛の原因別セルフケア

いつ専門家を受診すべきか/医療機関で確認すべきポイント

悪化傾向や日常生活に支障が出るときの目安

膝の痛みが長引いている、もしくは日常生活に影響が出ている場合は、専門家への来院が推奨されていると言われています。特に「腫れ」「熱感」「ひっかかり感」「ロッキング現象(膝が引っかかって動かない感覚)」といった症状がある時は注意が必要とされています。これらの症状は関節内の炎症や半月板の損傷が関与している可能性があるため、早めの相談が安心につながると考えられています(引用元:リボーンクリニック大阪院、長田整形外科、ひざ関節症クリニック)。

受診時に伝えるべき情報

来院時には、膝の状態を具体的に伝えることが役立つとされています。例えば「どの動作で痛みが出るか」「いつから症状があるか」「痛みが強くなる時間帯」「既往歴や日常の運動習慣」などです。これらの情報は、触診や検査を進めるうえで参考になると考えられています。

医療機関の選び方

膝の痛みは、整形外科での対応が一般的とされています。ただしスポーツ由来の膝痛であればスポーツ整形、慢性的な痛みや再発防止を考えるなら理学療法を組み合わせるとよいと言われています。地域や症状に応じて、専門分野に強い医療機関を選ぶことが勧められています。

受診後のリハビリや付き合い方

来院後は、検査や施術の結果を踏まえたリハビリが行われるケースがあります。膝の痛みは「施術したらすぐ改善する」というよりも、生活習慣の見直しや筋力強化を組み合わせて少しずつ改善していくものだと紹介されています。リハビリでは、膝への負担を減らしながら正しい動きを身につけることが再発防止にもつながるとされています。

#膝の痛みと受診目安

#膝が痛い時に相談すべき症状

#整形外科と理学療法の選び方

#膝痛とリハビリの重要性

#医療機関で伝えるべき情報