頚椎とは?構造・働きと変性のメカニズム

頚椎の基本構造と役割

首の骨である頚椎は7つの小さな骨が積み重なる形で構成されています。頭を支えると同時に、前後左右に動かすための重要な役割を持つと言われています。特に、頚椎は脳から全身へと伸びる神経を保護する管のような働きもしており、体のバランスや細かな動作に深く関わるとされています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/spondylosis/)。

加齢や負荷による変性のプロセス

年齢を重ねるにつれて椎間板の水分量が減少し、クッションのような機能が低下することがあると考えられています。その結果、骨の縁に小さな突起(骨棘)ができたり、靭帯が厚くなることで、動きが制限されやすくなるケースもあると言われています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/cervical_spondylosis/)。また、日常的に長時間のデスクワークや前かがみ姿勢が続くと、変性が進行しやすいとも報告されています。

神経圧迫が起こる仕組み

頚椎が変性すると、神経根や脊髄といった神経組織が圧迫される場合があります。これによって、首のこりや痛みだけでなく、肩・腕・手のしびれや力が入りにくい感覚につながることもあるようです。さらに進行すると歩行時のふらつきやバランス障害が起こるケースもあるとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/cervical-spondylosis-strech/)。

他の疾患との関係

頚椎の変性は単独で現れるだけでなく、頚椎椎間板ヘルニアやストレートネックといった状態と関連することもあると考えられています。特にストレートネックはスマホやPCの長時間使用によって増えていると言われており、頚椎への負担を強める要因になりやすいようです。これらは互いに影響し合いながら症状を複雑にすることもあるとされています。

#頚椎 #首の構造 #神経圧迫 #ストレートネック #変性プロセス

頚椎が原因で起こる主な症状とその種類

首や肩まわりに出る症状

頚椎の変性によって最初に表れやすいのは、首や後頸部の痛み、こり感と言われています。特に長時間同じ姿勢を続けると違和感が強まることが多いようです。さらに、肩や肩甲骨周辺に張りや痛みが広がり、肩こりと勘違いされるケースもあると報告されています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/spondylosis/)。

腕や手に現れる異常

神経根が刺激されると、腕から手にかけてしびれや感覚の鈍さが出ることがあるそうです。細かい作業をしていると指先の不器用さを感じたり、物をつかみにくい場面が増えることもあると言われています。症状は左右どちらか一方に出る場合もあり、日常生活に支障を感じる人も少なくないとされています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/cervical_spondylosis/)。

脊髄が関わる症状

進行すると脊髄にまで圧迫が及び、歩行時のふらつきや平衡感覚の低下が現れることがあるそうです。段差でつまずきやすくなったり、まっすぐ歩きにくい感覚を訴える例もあります。また、さらに重度になると排尿や排便のコントロールに影響が出る場合があるとも言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/cervical-spondylosis-strech/)。

神経根型と脊髄型の違い

頚椎の症状は大きく「神経根型」と「脊髄型」に分けられると説明されています。神経根型では片側の腕や手にしびれや痛みが強く出やすく、脊髄型では歩行障害や両手の巧緻動作障害などが特徴とされています。両方が同時に現れる「合併型」もあり、症状の組み合わせによって生活のしづらさが増すこともあるとされています。

#頚椎 #首の痛み #手のしびれ #脊髄症状 #神経根型

診断・検査方法:早期発見のポイント

問診と身体所見で確認すること

頚椎の不調が疑われるとき、最初に行われるのは問診と体の動きを見る触診だと言われています。生活習慣や症状の出方を確認し、神経学的な検査として感覚や反射、筋力のチェックが行われることが多いそうです。腕を上げたときにしびれが強まる誘発テストなども、症状の手がかりになると説明されています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/spondylosis/)。

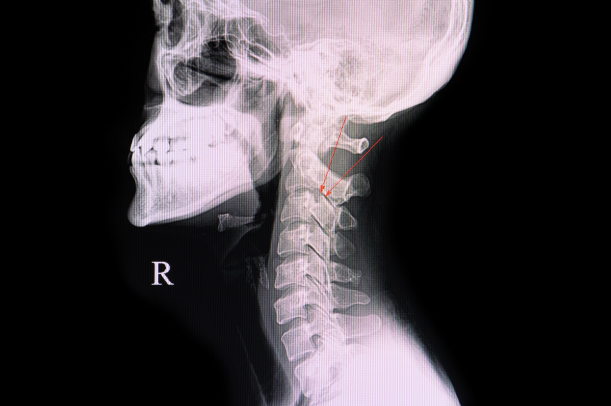

画像検査の基本:X線と可動性撮影

続いて用いられるのが単純X線撮影です。骨の変形や椎間の狭さを把握する役割があり、進行度を推測する材料になることがあるとされています。さらに、前後に首を曲げた状態で撮影する可動性X線では、不安定性や可動域の異常を確認できると説明されています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/cervical_spondylosis/)。

詳細評価に役立つMRI・CT

神経や椎間板の状態を詳しく見る際にはMRIが有効だと言われています。脊髄の圧迫や神経根の状態を画像で確認できるため、手術を検討するかどうかの判断材料にもなるそうです。CTは骨の細かい構造を評価する際に適しており、骨棘や狭窄の有無を明確に把握できると報告されています。

補助的な神経伝導検査や筋電図

場合によっては神経伝導検査や筋電図も行われることがあるそうです。これは神経や筋肉の電気的な活動を調べる検査で、障害の程度や部位を特定する参考になるとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/cervical-spondylosis-strech/)。

判断基準と鑑別疾患

最終的には、これらの情報を総合して触診結果と画像所見を突き合わせ、頚椎の不調によるものかどうかを判断すると言われています。似た症状を示す疾患として、頚椎椎間板ヘルニアや末梢神経障害などもあり、これらとの区別が重要になるそうです。早期に正確な評価を受けることで、改善に向けた適切な方針を選びやすくなると考えられています。

#頚椎 #検査方法 #早期発見 #MRI #X線

治療法とケア:保存療法から手術まで

保存療法の基本

頚椎の不調が軽度の段階では、まず保存療法が選ばれることが多いと言われています。具体的には安静を心がけることに加え、鎮痛薬を使った痛みのコントロールや理学療法による施術、さらに牽引によって神経への圧迫を和らげる取り組みなどが挙げられます。症状が強いときには日常生活の動作を一時的に制限することで改善につながることもあるそうです(引用元:https://takeyachi-chiro.com/spondylosis/)。

リハビリ・ストレッチ・筋力訓練

ある程度症状が落ち着いた段階では、リハビリやストレッチが推奨されることがあります。首や肩の可動域を広げるストレッチ、体幹を安定させる筋力トレーニングなどが例として紹介されています。継続的に行うことで頚椎への負担を軽減しやすいとされていますが、やり方を誤ると逆効果になる可能性があるため、専門家の指導を受けながら進めることが望ましいとも言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/cervical-spondylosis-strech/)。

生活改善とセルフケア

普段の姿勢や生活習慣を見直すことも大切です。長時間の前傾姿勢を避ける、デスクワーク中に休憩を挟む、枕やマットレスを体に合ったものに変えるなど、日常の工夫が症状の緩和につながることもあると報告されています。セルフケアを継続することで再発のリスクを減らせると考えられています。

手術が検討される場合

保存療法で十分な改善が見られない場合や、神経の障害が進行していると判断されたときには手術が検討されることがあるそうです。例えば、強いしびれや歩行障害が長く続く場合が一例として挙げられます。代表的な手術法には前方固定術、後方除圧法、椎弓形成術などがあり、それぞれメリットやリスクが異なるとされています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/cervical_spondylosis/)。

術後の注意点と最新の治療

手術後は再発防止のためにリハビリが欠かせないと説明されています。筋力を回復させる運動や、再び神経圧迫を起こさないための姿勢指導などが行われるそうです。また、合併症のリスクを抑えるために経過観察も重要になるとされています。近年では切開を小さくした低侵襲手術が広まりつつあり、入院期間や体への負担を軽減できる可能性があると報告されています。

#頚椎 #保存療法 #リハビリ #手術 #低侵襲手術

予防・再発防止策と日常でできるケア

首・肩まわりのストレッチと体操

頚椎への負担を軽減するためには、日常的なストレッチが有効とされています。たとえば、首を前後左右にゆっくり倒す運動や、肩を回して血流を促す体操が紹介されています。ただし、急に強い力で動かすと逆に症状を悪化させることもあると言われているため、痛みがあるときは無理をしないことが大切です(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/cervical-spondylosis-strech/)。

正しい姿勢と環境づくり

長時間のデスクワークは頚椎に大きな負担をかけやすいと考えられています。パソコンのモニターを目線の高さに合わせる、背筋を伸ばして椅子に座る、1時間に1回は立ち上がるなど、小さな工夫が役立つそうです。また、枕やマットレスを自分の体に合ったものに調整することで、睡眠中の首への負担を減らせるとされています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/spondylosis/)。

筋力維持と体幹強化

首だけでなく体幹を鍛えることも予防には欠かせないとされています。腹筋や背筋をバランスよく鍛えることで姿勢を保ちやすくなり、頚椎にかかるストレスを分散できると報告されています。特別な器具を使わなくても、自宅でできる軽い筋トレやウォーキングから始めるのも良い方法と言われています。

定期チェックと早期来院の目安

症状が軽い段階でも放置すると慢性化する場合があるとされています。首のこりや手のしびれが続く、歩行が不安定になるといった変化があれば、早めに専門家へ相談することがすすめられています。早期に評価を受けることで、改善につながる方針を立てやすいと考えられています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/cervical_spondylosis/)。

リスク因子への対処

加齢や長時間の前かがみ姿勢、重い荷物を持ち続ける習慣は頚椎の変性を進めやすいと報告されています。これらのリスク因子を意識して生活を工夫することが、予防や再発防止の大きなポイントになると言われています。特に日常の姿勢改善や定期的な運動は長期的なケアにつながるとされています。

#頚椎 #予防ケア #ストレッチ #正しい姿勢 #体幹強化