足首痛いとは?(定義・注意点)

足首痛いという状態の定義

「足首痛い」という表現は、足関節やくるぶし周辺に違和感や痛みを覚える状態を指すと言われています。足首は体重を支える重要な関節であり、歩行やジャンプ、方向転換など日常生活のあらゆる動作に関わっています。そのため、足首に痛みが出ると動作に制限がかかり、生活の質にも影響しやすいとされています(引用元:メディカルIDオンライン)。

足首の痛みが持つ多様性

足首の痛みには、「歩くと痛い」「安静時にも痛い」「踏み込むとズキッとする」など、さまざまなパターンがあると説明されています。原因も一つではなく、捻挫や靭帯損傷、関節炎、腱の炎症、さらには疲労骨折まで幅広いことがあるとされています。こうした背景から、「ただの疲れ」と軽視せず、痛みの性質を把握することが大切だと考えられています。

注意すべき症状やサイン

足首の痛みには、放置すると悪化する可能性のあるサインも含まれています。例えば、腫れ・熱感・内出血・しびれなどを伴う場合は、単純な筋肉疲労ではなく、靭帯や骨のトラブルが関わっていることもあるとされています。また、繰り返し痛みが出る場合や、歩行が困難なほど強い痛みがある場合も専門的な検査が望ましいと言われています(引用元:日本整形外科学会)。

セルフチェックと自己管理の限界

軽度の違和感であれば安静やアイシングで改善することもありますが、長く続く痛みや動きに支障がある場合は自己判断を避けるべきとされています。特にスポーツ後の激しい腫れや、日常生活に影響を及ぼす痛みは、専門機関での触診や画像検査が必要になることがあると報告されています(引用元:Medical DOC)。

まとめ

「足首痛い」という状態は、単なる疲労から靭帯・腱・骨のトラブルまで幅広い背景を持つとされています。腫れやしびれを伴う場合や痛みが長引く場合は、セルフケアだけに頼らず早めに専門的な検査を受けることが、安心して生活を続けるための第一歩だと言えるでしょう。

#足首痛い

#足関節のトラブル

#腫れとしびれのサイン

#セルフチェックの重要性

#早めの専門対応

足首痛い:主な原因とリスク要因

外傷によるもの(捻挫・靭帯損傷)

足首の痛みの原因で最も多いのは、足首の捻挫や靭帯の損傷だと言われています。スポーツ中や段差での踏み外しで起こりやすく、内側や外側のくるぶし周辺に強い痛みや腫れが出ることが特徴です。軽度であれば数日で落ち着くこともありますが、靭帯が部分的に切れている場合や繰り返し同じ部位を捻っている場合は慢性化しやすいとされています(引用元:メディカルIDオンライン)。

関節や骨に関連する要因

長期間続く足首の痛みは、変形性足関節症や疲労骨折が関わっている場合もあると説明されています。関節症は加齢や長年の負荷によって関節軟骨がすり減り、歩くたびに痛みや違和感を感じるようになることがあると言われています。一方、疲労骨折はランニングやジャンプの繰り返し動作によって骨に微細なひびが入るもので、初期には腫れや強い痛みを伴わず気づきにくい点が注意点とされています。

腱や筋肉のトラブル

アキレス腱炎や後脛骨筋腱炎など、腱の炎症によって足首周囲に痛みを感じることもあります。これらは運動のしすぎや不適切な靴、足のアライメント(形の崩れ)などが関与しているとされ、特にスポーツ愛好家や長時間の立ち仕事をする人に起こりやすいと報告されています。

靴や歩行習慣の影響

ヒールの高い靴やクッション性の低い靴を履き続けることも足首への負担になると言われています。さらに、偏平足や外反母趾などの足の形の問題も足首の動きを不安定にし、痛みにつながるリスクを高めるとされています(引用元:日本整形外科学会)。

全身的な要因

体重増加や運動不足による筋力低下も足首痛を引き起こすリスクとされています。特にふくらはぎや足の裏の筋肉が弱まると、衝撃吸収の機能が低下し、関節に直接負担がかかりやすくなると説明されています。

まとめ

足首が痛い原因は、捻挫や靭帯損傷・関節症・疲労骨折・腱炎・靴や足の形の問題・体重や筋力不足など多岐にわたるとされています。自分の生活習慣やスポーツ歴を振り返り、どの要因が当てはまりそうかを確認することが、改善や予防のための第一歩です。

#足首痛い原因

#捻挫と靭帯損傷

#関節症と疲労骨折

#腱炎や筋肉トラブル

#靴と生活習慣の影響

症状のタイプ別チェック法

動作時に痛みが出るタイプ

足首の痛みは、動いたときに出る痛みと安静にしていても感じる痛みに大きく分けられると言われています。動作時に痛む場合は、靭帯や腱の炎症、関節への負担が原因となることが多いとされています。特に「走るときだけ痛む」「ジャンプの着地でズキッとする」といったケースは、スポーツによるオーバーユース(使いすぎ)が背景にある可能性が指摘されています(引用元:メディカルIDオンライン)。

安静時や夜間に痛みがあるタイプ

安静にしているときや夜間に痛みが出る場合は、炎症や骨のトラブルが関係していることがあると説明されています。例えば、疲労骨折や関節の炎症では、じっとしていても鈍い痛みが続くことがあるとされています。このようなケースはセルフケアだけでなく、専門的な検査が推奨される状況とされています。

押すと痛い場所で見極める

足首の痛みは「押したときにどこが痛いか」で原因のヒントが得られることがあります。

- 外くるぶしの周囲:捻挫や靭帯損傷の可能性

- 内くるぶしの下:後脛骨筋腱炎などの腱トラブル

- アキレス腱付近:アキレス腱炎や断裂のリスク

こうした触診での確認はセルフチェックとして有効ですが、強い痛みや腫れを伴う場合は無理をせず来院がすすめられています。

可動域の確認

足首を上下・内外に動かしてみて、動きが制限されていないか確認することもチェックの一つです。可動域が極端に狭まっている場合や、動かすと激しい痛みが走る場合は、関節や靭帯に何らかの異常がある可能性があるとされています(引用元:日本整形外科学会)。

繰り返す痛みの注意点

一度良くなったように見えても、繰り返し痛みが出る場合は慢性的な不安定性や炎症が背景にあると考えられています。特に「同じ方向に何度も足首を捻る」「軽い運動ですぐ痛む」といった場合は、早めの専門的な相談が安心につながるとされています。

まとめ

足首痛をセルフチェックする際は、動作時か安静時か・押すと痛む部位・可動域の制限・痛みの繰り返しといった観点が参考になります。セルフチェックはあくまで目安であり、強い痛みや長引く不調がある場合は早めの来院がすすめられています。

#足首痛いセルフチェック

#動作時と安静時の違い

#押すと痛い部位の確認

#可動域のチェック

#繰り返す痛みの注意

日常でできる応急対応とセルフケア

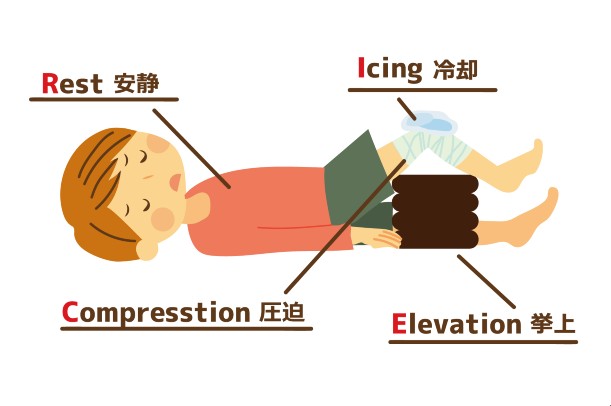

応急処置の基本「RICE」

足首が急に痛くなった場合、スポーツ現場などでよく用いられるRICE処置が有効だと言われています。RICEとは、『Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)』の頭文字で、炎症や腫れを抑える目的で行われます。たとえば、痛めた直後は動かさずに冷却し、弾性包帯で軽く圧迫しながら心臓より高い位置に足を置くと、腫れを軽減できると説明されています(引用元:日本整形外科学会)。

自宅でできるセルフケア

急性期を過ぎて強い腫れや炎症が落ち着いてきたら、温めて血流を促すケアがすすめられる場合があります。温熱で循環を良くすると筋肉の緊張がゆるみ、回復のサポートにつながるとされています。ただし、炎症が強い段階では温めると悪化する恐れがあるため、見極めが重要です。

ストレッチと軽い運動

足首周りの柔軟性を高めることも再発防止につながると言われています。ふくらはぎのストレッチや、タオルを使って足先を手前に引く運動は、筋肉や腱をやさしく伸ばし、足首への負担を減らす効果が期待できるとされています(引用元:メディカルIDオンライン)。

サポーターやテーピングの活用

足首に不安定さを感じる場合は、サポーターやテーピングを使うのも有効だとされています。運動時に着用することで関節を支え、捻挫や再発のリスクを抑える効果があると説明されています。特にスポーツ選手や長時間の立ち仕事をする方にとっては、安心材料のひとつになります。

生活習慣の工夫

日常生活での工夫として、クッション性の高い靴を選ぶ、体重管理を意識する、長時間同じ姿勢を避けるといった習慣も大切だとされています。こうした小さな積み重ねが足首への負担を減らし、痛みの改善や再発防止につながると考えられています。

まとめ

足首の痛みへのセルフケアは、RICE処置・温熱ケア・ストレッチ・サポーター活用・生活習慣の見直しといった方法があるとされています。無理なく継続できる工夫を取り入れることが、長期的な改善に役立つポイントです。

#足首痛い応急処置

#RICE処置

#足首ストレッチ

#サポーターとテーピング

#生活習慣の工夫

専門対応と再発予防戦略

来院がすすめられるサイン

足首の痛みが数日以上続く場合や、腫れや変形を伴うケースでは、専門機関での検査が必要だと言われています。特に「体重をかけられない」「夜間も強い痛みがある」「しびれを感じる」といった症状は、靭帯損傷や骨のトラブルが隠れている可能性があるため、自己判断を避けて相談することが望ましいとされています(引用元:日本整形外科学会)。

検査と施術の流れ

医療機関では、まず問診と触診が行われ、必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査で原因を確認するとされています。そのうえで、リハビリや理学療法、装具の使用などが提案されることもあると説明されています。また、スポーツ選手などは段階的に競技復帰するためのリハビリプログラムが取り入れられるケースもあると言われています(引用元:Medical DOC)。

再発を防ぐ日常の工夫

足首の不安定さは再発につながりやすいため、筋力強化やストレッチを習慣化することが予防に役立つとされています。ふくらはぎや足裏の筋肉を鍛えるトレーニング、足首の可動域を広げるストレッチは、関節の安定性を高めると考えられています。

靴やインソールの見直し

日常的に履く靴の選び方も再発予防に大きく関わるとされています。クッション性の高い靴や足の形に合ったインソールを使うことで、衝撃吸収やアライメントの改善につながり、足首への負担を減らすことができるとされています(引用元:メディカルIDオンライン)。

長期的なセルフマネジメント

足首の痛みは一度改善しても、同じ生活習慣やスポーツ環境が続けば再発しやすいと説明されています。そのため、定期的なセルフチェックや予防的なストレッチ、体重管理を続けることが大切です。

まとめ

足首痛への専門対応は、検査で原因を確認すること、適切なリハビリや施術を受けること、そして日常での筋力強化や靴の工夫を取り入れることが柱になるとされています。再発を防ぐには、治った後の生活習慣の改善が欠かせないポイントです。

#足首痛い専門対応

#検査とリハビリ

#再発予防の筋力強化

#靴とインソールの工夫

#長期的なセルフマネジメント