スマホ首とは?(定義と注意点)

スマホ首の定義

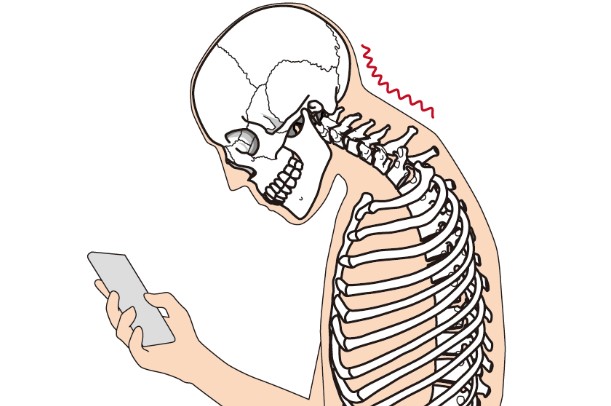

スマホ首とは、長時間スマートフォンやパソコンを使用する際にうつむき姿勢が続くことで、本来前方に緩やかなカーブを描いている首の骨(頚椎)がまっすぐに近い状態になることを指すと言われています。医学的には「ストレートネック」とも呼ばれ、近年では若年層から中高年まで幅広い世代で見られるようになってきたと説明されています(引用元:Medical DOC)。

注意すべき症状やリスク

スマホ首になると、首や肩のこり、頭痛、めまいなどが出やすいと報告されています。また、頚椎の自然なカーブが失われることで、重い頭を支える首の筋肉に大きな負担がかかりやすくなるとされています。その結果、肩甲骨周囲の張りや腕のしびれなど、神経に関わる症状が見られる場合もあると言われています(引用元:整形外科学会)。

なぜ問題になるのか

首は7つの頚椎で構成され、頭部の重さを分散させる役割を持っています。本来なら前方への緩やかなカーブが衝撃を和らげていますが、スマホ首ではこのクッション機能が低下するため、椎間板や神経に負担がかかりやすいとされています。日常生活の中で「首が前に出る」「背中が丸まる」といった姿勢が習慣化すると、症状が慢性化しやすいと指摘されています(引用元:くまのみ整骨院)。

注意点とセルフチェックの重要性

スマホ首は珍しいものではなく、誰でもなり得る状態だとされています。特に「長時間のスマホ操作」「高すぎる枕」「猫背でのデスクワーク」は注意が必要です。壁に背をつけて立ったときに後頭部が自然につかない場合は、スマホ首の傾向があるかもしれないと言われています。こうしたチェックを定期的に行うことで、自分の姿勢を意識しやすくなるでしょう。

まとめ

スマホ首とは、スマホやPC操作に伴う姿勢習慣から生じる頚椎の異常なまっすぐ化であり、首や肩のこり・頭痛・しびれなどにつながるとされています。早めの気づきと日常の姿勢改善が予防につながるとされているため、自分の体の変化を軽視せずに意識することが大切です。

#スマホ首とは

#ストレートネック

#首と肩の不調

#姿勢の悪化リスク

#セルフチェックの大切さ

スマホ首を引き起こす原因とリスク要因

長時間のスマホ・PC使用

スマホ首の最大の原因は、うつむいた姿勢を長時間続けることだと言われています。特にスマホ操作では画面を覗き込むように首を前に倒す姿勢が習慣化しやすく、頚椎の自然なカーブに負担をかけやすいとされています(引用元:くまのみ整骨院)。また、パソコン作業でモニターが目線より低い位置にある場合も同様に首への負担を強める要因となります。

猫背や姿勢不良

背中が丸まる猫背姿勢は、スマホ首を悪化させる大きなリスクとされています。骨盤が後傾し背中が丸まると、自然に首が前に突き出す形になり、頚椎がまっすぐ化しやすいのです。こうした姿勢はデスクワーク中だけでなく、ソファやベッドでのくつろぎ姿勢にも現れることがあります。

枕の高さや寝姿勢

意外と見落とされやすいのが、枕の高さや寝るときの姿勢です。高すぎる枕は首を不自然に前傾させるため、ストレートネックを助長する可能性があると説明されています。また、横向きで体を丸めて寝る「胎児姿勢」も、長期的に見ると首に負担をかけやすいとされています(引用元:Medical DOC)。

筋力不足や運動不足

首や背中を支える筋肉が弱いと、頭の重さを骨格だけで支えることになり、スマホ首を悪化させるリスクが高まると考えられています。特にデスクワークが中心で運動習慣が少ない人は、首・肩周りの筋肉が固まりやすく、姿勢を正しく保ちにくいと言われています。

加齢や生活習慣の影響

年齢を重ねると骨や椎間板の柔軟性が低下し、ストレートネックのリスクも上がるとされています。また、長年の生活習慣による姿勢の癖や、慢性的なストレスで筋肉がこわばることもスマホ首の進行に関わると言われています。

まとめ

スマホ首の原因は、長時間のスマホやPC操作・姿勢不良・枕の高さ・運動不足・加齢など複数の要因が重なっていると考えられています。日常のちょっとした習慣が積み重なって首の不調につながるため、自分の生活スタイルを振り返ることが予防の第一歩だとされています。

#スマホ首の原因

#猫背と姿勢不良

#枕の高さの影響

#筋力不足と運動不足

#加齢と生活習慣

スマホ首の症状パターンとセルフチェック法

よくみられる症状パターン

スマホ首の代表的な症状には、首や肩のこり、背中の張りが挙げられています。長時間スマホを使った後に「首の付け根が重だるい」「肩がガチガチに固まる」と感じる方は少なくありません。また、進行すると頭痛やめまい、目の疲れ(眼精疲労)を伴う場合もあると説明されています(引用元:Medical DOC)。

神経に関連した不調

頚椎の配列が崩れると、神経や血管が圧迫されることがあり、その影響で腕のしびれや手先の冷えが出るケースもあると言われています。慢性的に続くと集中力の低下や睡眠の質の悪化にもつながるとされ、放置は避けたい状態です。

自律神経の乱れとの関わり

スマホ首が長引くと、首まわりの筋肉が常に緊張し、自律神経のバランスに影響すると説明されています。その結果、イライラ感や不安感、さらには胃腸の不調など全身に波及することもあると報告されています(引用元:整形外科学会)。

セルフチェック法

スマホ首かどうかを簡単に確認する方法のひとつが「壁を使ったセルフチェック」です。壁にかかと・お尻・肩をつけて自然に立ったとき、本来であれば後頭部も軽く壁に触れるとされています。もし後頭部が壁につかない、あるいは意識しても大きく隙間ができる場合は、スマホ首の傾向があると考えられると言われています。

症状が強いときの注意点

セルフチェックで違和感があっても、痛みやしびれが強く続く場合は自己判断せず、専門機関に相談することが推奨されています。単なる筋肉のこりだけでなく、椎間板や神経に影響が出ている可能性もあるためです。

まとめ

スマホ首の症状は、首・肩のこり、頭痛、しびれ、自律神経の乱れなど多岐にわたるとされています。壁を使ったセルフチェックは手軽にできる方法ですが、強い症状が続く場合は早めに専門的な相談を受けることが安心につながります。

#スマホ首の症状

#頭痛やめまい

#神経圧迫のリスク

#壁を使ったセルフチェック

#自律神経との関係

日常でできるセルフケアとストレッチ

首や肩をほぐす基本ストレッチ

スマホ首による緊張を和らげるためには、首や肩のストレッチが効果的だと言われています。例えば、椅子に座ったまま首を左右にゆっくり倒したり、肩を大きく回す動きは、筋肉の緊張をゆるめやすいとされています。痛みを感じるほど強く動かす必要はなく、心地よい範囲で行うことがポイントです(引用元:くまのみ整骨院)。

胸を開いて姿勢をリセット

長時間の前傾姿勢を続けると、胸の筋肉が縮まり呼吸も浅くなると言われています。そこでおすすめされているのが胸を開くストレッチです。両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せるようにして胸を開くと、自然に背筋が伸び、首の前への傾きを改善しやすいとされています。

肩甲骨周りを動かす工夫

肩甲骨まわりを動かす運動は、首への負担を軽くするのに役立つとされています。例えば、両腕をバンザイのように上げて下ろす「バンザイストレッチ」や、両肘を曲げて肩甲骨を寄せる「肩甲骨寄せエクササイズ」などが簡単に取り入れられます。

姿勢を意識した生活習慣

セルフケアの一環として、日常生活の姿勢を見直すことも大切です。スマホを見るときは目の高さに画面を近づける、デスク作業ではモニターを目線に合わせるなど、**「首を前に倒さない環境づくり」**がすすめられています(引用元:Medical DOC)。

無理のない継続が大切

ストレッチや姿勢改善は、1回で効果が出るものではなく、無理なく継続することが重要とされています。短時間でもこまめに取り入れることで、筋肉の柔軟性が高まり、スマホ首の予防や改善につながると説明されています。

まとめ

日常でできるセルフケアには、首や肩のストレッチ・胸を開く動作・肩甲骨の運動・姿勢の見直しがあり、どれも簡単に取り入れられると言われています。生活習慣と組み合わせて無理なく続けることが、スマホ首を防ぐための鍵です。

#スマホ首のセルフケア

#首と肩のストレッチ

#胸を開く運動

#肩甲骨エクササイズ

#姿勢改善の習慣

専門対応と長期予防戦略

専門的な相談が望ましいケース

セルフケアを続けても改善しない、もしくはしびれ・頭痛・吐き気など全身に広がる症状がある場合は、専門機関への来院がすすめられています。特に、日常生活に支障が出るほどの不調が続くときは、頚椎や神経に関わるトラブルが隠れている可能性もあるため、早めの検査が安心につながると言われています(引用元:日本整形外科学会)。

検査と施術の流れ

来院時には、まず触診や姿勢チェックが行われ、その後必要に応じてX線やMRIなどの画像検査を受けることがあると説明されています。原因を明確にしたうえで、物理療法やリハビリ、姿勢矯正の指導が行われることが一般的だと言われています(引用元:Medical DOC)。

日常生活における予防の工夫

専門的な施術に加えて、日常の習慣を整えることが再発予防には欠かせないとされています。例えば、1時間ごとに姿勢をリセットする、デスク環境を整える、就寝時に枕の高さを見直すといった工夫です。また、適度な運動で首や背中を支える筋肉を鍛えることも重要だとされています。

長期的なセルフマネジメント

スマホ首は一度改善しても、生活習慣が変わらなければ再び症状が出やすいと説明されています。そのため、定期的なセルフチェックを行い、自分の姿勢をモニタリングする習慣を持つことが大切です。さらに、ストレッチや呼吸法を毎日のルーティンに取り入れることで、再発リスクを下げられると考えられています。

まとめ

スマホ首の専門対応は、検査・施術による根本原因の確認と改善、日常習慣の見直し、セルフマネジメントの継続が三本柱になると言われています。強い症状があるときは早めに専門的な相談を受け、日常生活では予防習慣を徹底することが、長期的な健康維持につながります。

#スマホ首の専門対応

#検査と施術の流れ

#日常生活での予防

#セルフマネジメント

#再発防止のポイント

コメント