なぜ足がむくむのか?むくみ(浮腫)の定義と発生メカニズム

まず「むくみ」とは、医学的には 浮腫(ふしゅ/edema) と呼ばれ、皮下の組織間隙(細胞と細胞のあいだ)に過剰な水分がたまった状態を指します。看護roo!(カンゴルー)+2ナース専科+2

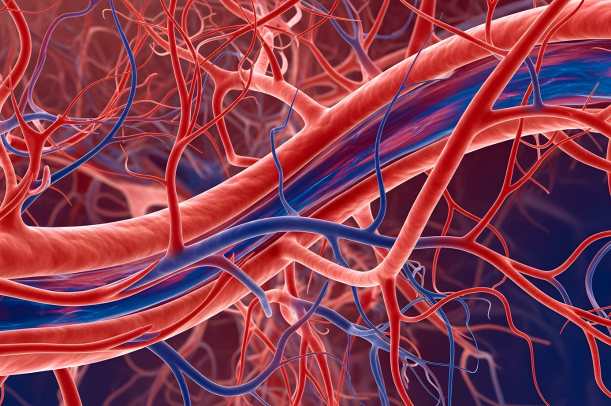

通常、血管からにじみ出た水分(間質液)は、静脈やリンパ管を通じて体に戻ります。しかし何らかの原因でこの “回収” が追いつかなくなると、水分がその場に留まり、皮膚の下が膨らむようなむくみが生じます。済生会+2ナース専科+2

浮腫発生のメカニズムには、以下のような要素が関わっていると言われています:

- 毛細血管内圧が上昇し、水分が血管外へ押し出されやすくなる

- 血液中のタンパク質(特にアルブミンなど)が減少して、血管内に水を引き戻す力(膠質浸透圧)が落ちる

- 血管壁の透過性が高まり、水分が漏れやすくなる

- リンパ排液(リンパ管での回収)が滞る

これら複数の要因が組み合わさって、むくみが発生・進行すると考えられています。看護roo!(カンゴルー)+4ナース専科+4chugaiigaku.jp+4

足のむくみを引き起こす主な原因

血液・リンパの滞り・静脈還流不良

足は重力の影響を強く受けやすく、静脈やリンパ管での“戻る力”が弱くなるとむくみが起きやすくなります。特に足の筋肉(ふくらはぎなど)の収縮が弱いと、ポンプ機能が低下して還流が滞ります。くまのみ整骨院でも「長時間同じ姿勢によりふくらはぎポンプ機能が弱まってむくむことが多い」と説明されています。くまのみ整骨院

また、静脈の弁不全や下肢静脈瘤、深部静脈血栓症(DVT)などがあると、足に戻る血流が滞り、むくみを助長することがあります。MSDマニュアル+2内閣府 国家公務員総合職試験+2

リンパ管がうまく働かないこともむくみの一因で、特に手術やがん治療後などでリンパ節が除去されたケースでは局所的なむくみ(リンパ浮腫)になることがあります。JSリンパ浮腫協会+2chugaiigaku.jp+2

塩分・水分バランスの乱れ

体内でナトリウム(塩分)が過剰になると、それに伴って水分も体内に保持されやすくなります。これがむくみの原因になりうると言われています。ナース専科+2しらかわ内科クリニック |+2

逆に、体が脱水気味になると、血管内から間質に水を引き出すような調整が起き、むくみを誘発することも指摘されています。ナース専科+1

ホルモン変動・女性特有要因

女性ホルモン、とくにプロゲステロンやエストロゲンの影響で水分保持性が高まる時期(生理前など)にはむくみやすくなると言われています。大正健康+1

更年期のホルモンバランス変化や自律神経の乱れも血行不良を引き起こし、むくみへの影響があるとする見方もあります。大正健康+1

冷え・血行不良

冷えによって血管が収縮すると血流が滞りやすくなり、むくみにつながります。骨盤のゆがみなどによって血管やリンパの流れを圧迫することも指摘されています。くまのみグループ | 関東圏を中心に整骨院・整体院とエステを展開+2しらかわ内科クリニック |+2

長時間同じ姿勢・筋力低下

デスクワークや長時間立ちっぱなし、電車や飛行機で足を動かさない状態が続くと、筋肉ポンプ機能が働かず、むくみが起こりがちです。大正健康+2しらかわ内科クリニック |+2

また、加齢や運動不足で下肢の筋力が落ちると、血液やリンパを押し戻す力が弱まり、むくみが起こりやすくなるとされています。大正健康+2しらかわ内科クリニック |+2

むくみが慢性化する場合の注意点・病的可能性

足のむくみは、通常は一時的・良性のケースが多いですが、長期間続いたり、以下のような特徴がある場合は、何らかの病気が関与している可能性もあります。

- むくみが片側だけに強く出ている

- 押すとへこむ(圧痕性)、痒み・痛み・発赤・熱感などを伴う

- 呼吸困難、動悸、倦怠感、尿量減少など全身症状を伴う

- 体重が急激に増加する

- むくみが顔・手・全身にも現れる

こうした場合には、心不全、腎不全、肝疾患、ネフローゼ症候群、静脈うっ滞、リンパ浮腫、甲状腺機能低下症などの疾患が背景にあることが考えられています。JSリンパ浮腫協会+4済生会+4内閣府 国家公務員総合職試験+4

特に、むくみが急に強く出た、あるいは日を追うごとに悪化するようなら、早めに専門機関で検査を受けるべきだと言われています。

#足のむくみ #浮腫メカニズム #原因解説 #血行不良 #病的むくみ注意

即効ケア:すぐできるむくみ解消法

日々忙しくても、「ちょっと時間ができたとき」にさっとできるケアを知っておくと助かります。むくみを感じたら、次のような方法を順番に試してみてください。

足を高くする(心臓より上に上げる姿勢)

むくみを感じたら、まずは仰向けに寝て足を心臓より少し高い位置に上げて休むのがシンプルで効果的な方法です。クッションや枕などを使って脚を支えると、余分な水分や老廃物の排出を促すサポートになると言われています。

参考に、クラシエのセルフケア案でも「足を高くして寝る」が即効ケアの一つとして挙げられています。 引用元:kracie.co.jp クラシエ(Kracie)の公式ウェブサイト 株式会社クラシエ

こうすると、重力の力を利用してむくみが溜まりにくくする働きも期待できます。ただし、無理に高く上げすぎたり、足首に負担がかかる姿勢にすると逆効果になることもあるので、心地よさを優先してください。

温め・足湯・温感ケア

血流を改善させてむくみを軽くするには、温めるケアが効果的です。38〜40℃くらいのぬるめのお湯で足湯したり半身浴したりすると、末梢の血管が拡がりやすくなり、老廃物や水分が流れやすくなると言われています。 引用元:下肢静脈瘤コラム kekkangeka.com

また、足湯をしながらやさしくマッサージするのもおすすめ。湯の水圧と温感の両方で滞りをゆるめられると考えられています。過度に熱い湯につかると逆に血管が収縮して巡りが悪くなる恐れがあるため、熱すぎない温度設定がポイントです。

セルフマッサージ・リンパドレナージ

むくみのケアにおいて、手を使ったマッサージは非常に実践しやすい方法です。足首から膝、太ももへと、心臓方向に向かって軽く手をすべらせるように流すとよいと言われています(リンパドレナージ的アプローチ)。 引用元:kango.mynavi.jp マイナビ看護師

具体的には、ふくらはぎを包み込むような手つきで、足首から膝まで数回流したり、膝裏やそけい部のリンパ節をやさしく押す感じで刺激を与えると効果が期待できるそうです。 引用元:看護ナビ マイナビ看護師

ただし、強くゴリゴリ押すより、肌を傷めないようやさしく動かすことが大切です。下肢静脈瘤の方は、適切なマッサージ法を選ぶことが重要とする指摘もあります。 引用元:acvc.jp あさくさ橋心臓と血管のクリニック |

ストレッチ・ふくらはぎポンプ運動

筋肉を動かすケアも効果が期待できる方法です。特にふくらはぎは“第二の心臓”とも呼ばれ、かかとを上下に動かすような運動をすることで血液・リンパ液を押し戻すポンプ作用を助けると言われています。 引用元:寺田クリニック 寺田クリニック |

足首を回す、膝の曲げ伸ばしをする、さらには立ったままでかかと上げ下げを繰り返す運動も有効です。 引用元:寺田クリニック 寺田クリニック |

デスクワーク中なら、席を立ったときに数回だけこれを取り入れると血流改善につながる可能性があります。

ツボ押しや指圧

東洋的アプローチとして、むくみに効くツボを押す方法も、即効性を期待して使われることがあります。例えば「湧泉(ゆうせん)」「足三里(あしさんり)」「豊隆(ほうりゅう)」などが脚のむくみに効くツボとして紹介されており、適度に刺激することで巡りを助けるという見方があります。 引用元:看護ナビ マイナビ看護師+1

ただし、ツボ刺激は個人差が出やすいため、痛みを感じるほど強く押さないよう注意が必要です。「気持ちよさ」を感じる程度の力で、ゆっくり押して離すようなリズムが基本とされています。

#足のむくみ #即効ケア #ふくらはぎマッサージ #足湯 #ツボ押し

日常習慣で改善・予防する方法

むくみを根本的に軽くしていくには、毎日のちょっとした習慣がカギになります。ここでは、無理なく続けやすい対策を紹介します。

こまめな水分補給・適切な飲み物選び(過度な利尿作用飲料の注意)

「むくんでいると水を控えるべき?」と思う方もいますが、体内の水分が不足すると血液が濃くなって流れが悪くなり、かえってむくみが生じやすくなるという見方もあります。ツムラのブログでも、水分は適切に、少しずつ分けて飲むことが重要だと言われています。 引用元:tsumura.co.jp (turn0search6)

ただし、利尿作用が強い飲み物(例えばカフェインを多く含む飲料やアルコール)は摂りすぎに注意、という点も指摘されています。 引用元:locca.premium-water.net (turn0search1) たとえばコーヒー・緑茶をがぶ飲みするよりは、白湯や麦茶、水などでこまめに補給するほうが無難です。

食事・塩分・カリウム・ミネラルバランスの整え方

食事面では、塩分を控えることがむくみ予防によく言われています。実際、むくみ対策の記事では「塩分を取り過ぎないようにする」ことが基本アプローチとして紹介されています。 引用元:locca.premium-water.net (turn0search1)

また、カリウムは体内のナトリウム(塩分)を調整する働きがあるため、バナナ、ほうれん草、アボカドなどカリウムを含む食品を適度に摂るとバランスを取りやすくなると言われています。ただし、腎機能に不安がある方は過剰摂取にも注意です。ミネラル(マグネシウム、カルシウムなど)も極端に偏らないよう、野菜・海藻・ナッツ類などを意識的に取り入れるとよいでしょう。

運動・筋トレ(スクワット、歩行、ふくらはぎ強化)

筋肉を使う動きを日常に取り入れると、血流やリンパの巡りを助ける“ポンプ作用”が働きやすくなります。特にふくらはぎは“第二の心臓”と呼ばれ、ここを動かすことがむくみ予防に効果的だと言われています。 引用元:psft.co.jp (turn0search2)

具体的には、スクワット、踏み台昇降、かかと上げ下げ運動、通勤時の速歩などを入れるといいでしょう。デスクワーク時も、席を立って足を動かすことを意識すると違いが出やすいとされています。 引用元:psft.co.jp (turn0search2)

姿勢・こまめな立ち上がりやストレッチ習慣化

同じ姿勢を長時間続けると、血流が滞ってむくみを促しやすくなります。だからこそ、30分〜1時間に一度は立ち上がったり、軽いストレッチを挟んだりすることが推奨されています。 引用元:psft.co.jp (turn0search2)

立ち姿勢や座り方も大事。足を組む、重心を片方に偏らせる、腰を丸めるなどの姿勢は巡りを妨げることがあるので、できるだけ自然な姿勢を保つよう心がけるとよいでしょう。

着圧ソックス・弾性ストッキングの使い方や注意点

むくみ予防グッズとして、着圧ソックスや弾性ストッキングを日常に取り入れている人も多いようです。これらは足首から上へ段階的に圧をかけて血流を助ける設計になっており、効果を感じる人が多いという報告があります。 引用元:locca.premium-water.net (turn0search1)

ただし、締め付けが強すぎるものや、長時間連続して履くことは注意が必要だという指摘もあります。ツムラの漢方ブログでは、「締めつけ過ぎはかえって血流を妨げ、むくみを悪化させる恐れがある」とも言われています。 引用元:tsumura.co.jp (turn0search6)

選ぶ際は、適度な圧力のもの(足首〜ふくらはぎにかけて段階的に圧が変化するタイプなど)がよく、圧力値(例えば mmHg 表示)を確認すると安心です。また、就寝中に常用するかどうかは議論があり、就寝時には外す方がよいという意見もあります。

#むくみ予防 #日常習慣ケア #水分バランス #筋トレライフ #着圧ソックス注意

注意すべきケースと対処・医療相談の目安

「むくみ=いつものこと」で済ませると、重大なサインを見逃すこともあります。次のような場合は、日常ケアだけでやり過ごさずに目安を持っておきましょう。

むくみが長期間続く・押すとへこむ・痛み・しびれを伴う症状

むくみが1週間以上改善しない、あるいは押すと跡が残る(圧痕性浮腫)ようなケースは注意が必要です。顔・手・足など複数部位にむくみが出ることもあります。 引用元:さくら内科クリニック (turn0search7)

また、痛みやしびれ、熱感、発赤、皮膚の張りを伴うときは、局所的な炎症や静脈の問題、血栓などが疑われます。例えば深部静脈血栓症(DVT)は、片側の足が急に腫れる、痛む、突っ張るような感覚が出ることがあり、肺塞栓症のリスクもあるため早めの対応が必要と言われています。 引用元:ACVC 足のむくみサイト (turn0search6)

こうした症状があれば、自力ケアだけで済ませず、なるべく速やかに医療機関での検査を考えたいところです。

心・腎・肝など疾患性むくみの可能性(専門来院を促す)

むくみが全身的(顔・手・足など広範囲)に出ていたり、息切れ・動悸・体重増加・尿量変化など他の体調変化が重なると、心不全・腎不全・肝硬変・ネフローゼ症候群・甲状腺機能低下症などが背景にあることがあります。 引用元:MSDマニュアル 心血管疾患 浮腫ページ (turn0search18)

来院時には、血液検査(腎機能、電解質、肝機能、タンパク質、BNP など)、尿検査、超音波・心エコー・胸部レントゲンなどの検査が行われることがあります。 引用元:MSDマニュアル (turn0search18)

また、むくみが片方の脚だけ強く表れる場合には、閉塞性の局所疾患(静脈血栓、リンパ浮腫、腫瘍性圧迫など)が関与している可能性が高く、片側性浮腫では早めに専門医に相談することがしばしば勧められています。 引用元:さくら内科 (turn0search7)

薬剤性むくみ・妊娠中のむくみの特性

普段から服用している薬がむくみを引き起こす「薬剤性浮腫」が知られています。代表的には、カルシウム拮抗薬、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)、ステロイド剤などが挙げられます。 引用元:福田クリニック「薬でむくむ?」 (turn0search3)

薬を急に中止するのは危険ですが、気になる場合は処方医に相談し、薬の見直しを検討してもらうことがあります。 引用元:岡崎足の血管外科 (turn0search4)

また、妊娠中は血液量が増加し、ホルモン変動や子宮の圧迫によって足のむくみを経験する人が少なくありません。通常、妊婦のむくみは日中に強く、夜に軽くなることが多いと言われています。ただし、むくみが急激だったり激しい痛みを伴ったりする場合は、妊娠高血圧症候群や腎機能への影響も念頭に置く必要があります。 引用元:ACVC 足のむくみサイト (turn0search6)

慢性むくみに対する医療・検査オプション

慢性的なむくみに対しては、特定の原因を見つけて対処することが鍵です。医療では、血液検査(電解質、アルブミン、腎機能、肝機能など)、尿検査、心エコー、超音波検査(静脈系検査、腹部エコーなど)が基本として行われます。 引用元:MSDマニュアル (turn0search18)

局所性浮腫では、静脈閉塞やリンパ管閉塞を調べるために超音波や造影検査、CT、MRI が使われることがあり得ます。 引用元:医学・浮腫 PDF(診察の3原則) (turn0search14)

原因が見つかれば、その疾患に応じた内科・循環器内科・腎臓内科などとの連携治療や薬物調整、圧迫療法(弾性ストッキング・包帯など)、場合によっては外科的治療が検討されることがあります。 引用元:さくら内科 (turn0search7)

また、利尿薬を使うケースもありますが、むくみ軽減のみを目的に漫然と使うのは避け、必ず原因を考慮しながら使うべきだと言われています。 引用元:MSDマニュアル (turn0search18)

#異常なむくみ #病的浮腫 #薬剤性浮腫 #妊婦むくみ #検査と相談

よくある質問・Q&A & まとめ

むくみに悩む方が「本当はどうなの?」と気になる点をQ&A形式で整理しつつ、最後にまとめと実践ステップをご案内します。

Q1:水を控えたほうがいい?

「むくみが出てるから水を飲まない方がいいの?」という疑問を持つ人は多いですね。ただ、体の水分が足りないと血液が濃くなって流れが滞り、かえってむくみを起こしやすくなるという見方もあります。浮腫(むくみ)の発生機序では、血管内と外側の水分バランスが崩れることが関係していると言われています。 引用元:看護roo! 浮腫の記事 (turn0search2)

適度な水分補給はむくみ改善に役立つ可能性があります。ただし一気に大量に飲むのではなく、こまめに分けて摂るのが望ましいでしょう。

Q2:着圧ソックスはいつから使う?

着圧ソックス(または弾性ストッキング)は、むくみを感じ始めたときから使う人が多いですが、正しく使うことがポイントです。医師監修の解説では、朝起きてむくみが軽いうちに履き、夕方まで着用するのが効果的とされています。 引用元:目黒外科ブログ (turn0search3)

ただし、就寝中に強い圧のタイプを履くと圧が過大になりやすいため避ける方が安全とも言われています。 引用元:むくみ予防広場 Q&A (turn0search0)

使用する圧・サイズ選びを誤ると、逆にむくみが悪化することもあるため注意が必要です。 引用元:Belmise メディア記事 (turn0search5)

Q3:むくみとだるさの違いは?

「足がだるい」と「むくんでいる」は似ているようで、原因や対処が少し違うことがあります。むくみは主に水分の滞留による腫れ・張り感を伴う現象で、指で押すとへこむこともあります。一方、だるさ・重さは筋疲労・血行不良・乳酸蓄積・疲労物質などが影響して起こりやすいとされています。 引用元:国立の医療系 Q&A コラム (turn0search4)

よくあるのは、「脚がだるい=むくみだ」と考えてしまうことですが、むくみだけが原因とは限りません。

NGケア・誤解していること

- 強く押してゴリゴリほぐす:強すぎるマッサージは逆に血管を傷つけたり炎症を促したりする恐れがあります。

- 長時間の過度な断水:むくみを取るために水を我慢しすぎると、かえって水分調整機構が乱れてしまうことがあります。

- きつすぎる着圧:サイズが合っていなかったり圧が強すぎる製品を使うと、血流を妨げてむくみが悪化する可能性があります。 引用元:Belmise メディア記事 (turn0search5)

まとめと実践へのアクションステップ

まとめ

この記事では、むくみの原因メカニズムから即効ケア、日常習慣の改善策、注意すべきケース、そしてQ&A形式でよくある疑問までを扱ってきました。むくみは一過性のことも多いですが、慢性化・症状が重い場合には病気の可能性も念頭に置く必要があります。

実践ステップ(3段階)

- まずできることから始める:足を高くして休む、ぬるめの足湯、セルフマッサージやストレッチを取り入れてみる。

- 日常習慣を見直す:こまめな水分補給・塩分調整・軽い運動・正しい姿勢・定期的な立ち上がりを習慣化。

- 装具の選び方と使い方に注意:着圧ソックスを使うなら、朝から着用・適切な圧・正しいサイズ選び・夜は外すなどの使い方を意識。

もしむくみが1週間以上続くとか、痛み・しびれがあるなら、早めに専門施設で検査を検討するのが望ましいと言われています。

#むくみQ&A #着圧ソックス注意 #水分補給 #NGケア #実践ステップ