広背筋とは? ― 役割・解剖から基本を押さえる

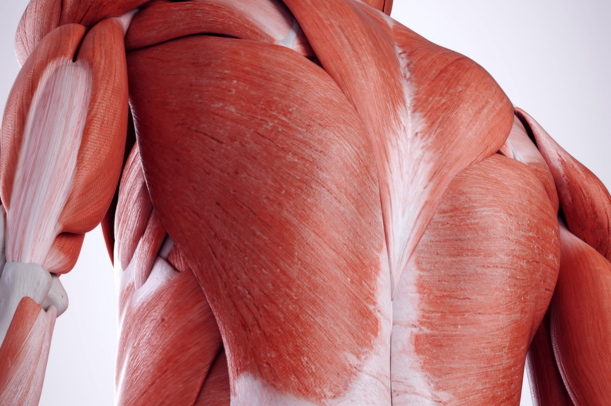

広背筋の位置と起始・停止

広背筋(こうはいきん)は背中の大部分を覆う大きな筋肉で、逆三角形のシルエットを形づくるとよく言われています。起始は下位胸椎から腰椎、腸骨稜、さらに胸腰筋膜など広い範囲にあり、停止は上腕骨の小結節稜に付着します。このように背中から腕まで広がる構造を持つため、上半身と下半身の動きをつなげる重要な役割を果たすとされています(引用元:stretchex.jp)。

神経支配と線維の走行

神経支配は胸背神経(C6~C8)によって行われ、脊髄レベルからの刺激が筋収縮につながると考えられています。線維は背中の下方から斜め上に向かって走行し、肩関節の動作を多方向にコントロールするのが特徴です。とくに広背筋は線維の方向が複雑であり、肩を動かす角度や負荷によって働き方が変わると言われています(引用元:rehasaku.net)。

主な動作と役割

広背筋が関わる動作には、肩関節の伸展・内転・内旋があります。たとえば、懸垂で体を引き上げるときや、水泳のクロールで水をかくときなどに大きく働くとされています。日常生活でも、ドアを引く・荷物を持ち上げるなどの場面で自然と使われており、姿勢の安定や体幹のサポートにも影響を与えると考えられています。加えて、広背筋の柔軟性が不足すると、肩や腰に負担がかかりやすくなる可能性も指摘されています(引用元:co-medical.mynavi.jp)。

まとめ

広背筋は「見た目を整える筋肉」として知られる一方で、姿勢保持や体幹の安定にもつながる重要な筋肉とされています。構造や役割を知ることは、効果的なトレーニングやストレッチにつなげる第一歩と言えるでしょう。

#広背筋

#筋肉の役割

#肩関節の動き

#解剖学の基礎

#姿勢改善

広背筋を鍛えるメリットと “使えていない” リスク

見た目の変化とスタイルアップ

広背筋を鍛えることで、背中から腰にかけて逆三角形のラインが強調されやすいと言われています。いわゆる“逆三角形体型”は上半身を引き締まった印象に見せると考えられており、シルエット改善を目指す人には大きなメリットになるとされています(引用元:rehasaku.net)。「筋肉がつくとゴツくなるのでは?」と不安に思う方もいますが、適切な範囲でのトレーニングなら、むしろバランスの良いスタイルづくりに役立つと言われています。

姿勢改善と肩こり・腰痛予防

広背筋は肩甲骨や脊柱を支える役割を持ち、正しい姿勢を維持するうえで重要とされています。特に、デスクワークやスマホの長時間利用で猫背になりやすい現代では、広背筋を動かすことが背中全体の安定につながると考えられています。また、筋肉の働きが弱まると肩こりや腰への負担が増えやすいと指摘されており、広背筋のケアは不調予防の一助になると言われています(引用元:co-medical.mynavi.jp)。

スポーツ動作への作用とパフォーマンス

広背筋は水泳のクロールや野球のスイング、格闘技の引き動作など、全身を使う競技で大きな働きをすると言われています。腕を力強く引く・体幹を安定させるといった動作は、広背筋が機能していないと発揮しづらいとされています。スポーツだけでなく、日常動作でも「重い荷物を持つ」「ドアを引く」といったシーンに直結しているため、生活面でのメリットも大きいと考えられます(引用元:stretchex.jp)。

代謝向上と全身への影響

広背筋は体の中でも大きな筋肉のひとつであるため、動かすことで消費エネルギーが高まりやすいとされています。基礎代謝に寄与する可能性があるため、ダイエットや体型管理を目指す方にとっても注目されやすい筋肉です。逆に広背筋をうまく使えていないと、代謝が落ちやすく疲れやすさや体のだるさにつながるケースもあると考えられています。

“使えていない”リスクまとめ

広背筋が弱まる、または硬くなりすぎると、姿勢の崩れや肩・腰の不調リスクが高まりやすいと言われています。見た目や健康の両面で影響が出やすいため、日常的なトレーニングやストレッチで意識的に使うことが大切だと考えられます。

#広背筋

#姿勢改善

#肩こり予防

#スポーツパフォーマンス

#代謝アップ

広背筋トレーニングの基本戦略

上部と下部をどう鍛えるか

広背筋は大きな筋肉で、上部と下部で働き方が少し異なると言われています。上部は肩甲骨の動きと関わりが強く、下部は骨盤や腰回りと連動するため、両方を意識することが重要とされています。たとえば、ラットプルダウンのように上から引く種目は上部を意識しやすく、シーテッドローなど水平に引く動作は下部にも刺激が入りやすいと言われています(引用元:rehasaku.net)。

“広さ” を出すか “厚み” を出すか

背中を広く見せたいのか、厚みをつけたいのかによって戦略は変わるとされています。広さを重視する場合は、懸垂やワイドグリップのラットプルダウンのように、腕を大きく外に開いて引く動作が効果的とされます。一方、厚みを求めるなら、ローイング系で肩甲骨を寄せる動きを丁寧に行うことが有効と考えられています(引用元:co-medical.mynavi.jp)。

プル系とロー系の比率

広背筋をバランスよく発達させるためには、プル系とロー系を組み合わせることが大切だと言われています。プル系は懸垂やラットプルダウンのように縦方向に引く動作で、広がりを意識しやすいのが特徴です。ロー系はバーベルローイングやケーブルローのように水平に引く動作で、背中の厚みや体幹の安定に関わりやすいとされています(引用元:stretchex.jp)。「どちらをやればいいの?」と疑問に思う方もいますが、両方をバランスよく取り入れることが推奨されやすいです。

フォームと意識のポイント

同じ種目でも、意識の仕方によって広背筋にかかる負荷が変わると言われています。例えば「腕で引く」より「背中で引く」と意識することで、より筋肉を使いやすくなると説明されています。肩をすくめすぎないことや、動作の最後にしっかり肩甲骨を寄せることもポイントとされています。

戦略のまとめ

広背筋トレーニングでは「上部と下部のバランス」「広さと厚みのどちらを重視するか」「プル系とロー系の組み合わせ」が基本戦略と考えられます。自分の目的に合わせて種目を選び、フォームを丁寧に意識することで、効率的に鍛えられる可能性があると言われています。

#広背筋トレーニング

#プル系とロー系

#背中の広さと厚み

#フォームの意識

#バランスの取り方

レベル別おすすめトレーニング種目(器具/自重対応)

初心者向け ― 自重やチューブを活用

「ジムに行くのはまだ不安…」という方は、自重やチューブを使ったトレーニングから始めると良いと言われています。代表的なのはチューブローで、椅子に座ってゴムチューブを引くだけのシンプルな方法です。広背筋を意識しやすく、動作も比較的安全だとされています。また、膝をついて行う懸垂(アシスト懸垂)も初心者には取り入れやすいと考えられます(引用元:rehasaku.net)。

中級者向け ― ジム器具を取り入れる

ある程度慣れてきたら、ラットプルダウンやシーテッドローといったジム器具を活用すると良いとされています。ラットプルダウンはバーを引き下げる動作で、広背筋上部に刺激が入りやすいと言われています。シーテッドローは水平方向に引くため、背中の厚みを作るのに適していると説明されています(引用元:co-medical.mynavi.jp)。この段階では、重量を調整しながら正しいフォームを優先することがポイントだと考えられます。

上級者向け ― 高強度の自重・フリーウエイト

さらにレベルを上げたい場合は、懸垂やバーベルロー、ダンベルワンハンドローなどのフリーウエイト系が効果的と言われています。懸垂は体重全てを使うため強度が高く、広背筋を大きく刺激できるとされています。バーベルローやダンベルローは体幹の安定も求められるため、全身の連動性を高めたい方に向いていると考えられます(引用元:stretchex.jp)。ただし、重量が重くなるほどフォームが崩れやすいので、意識的に背中で引くことを確認しながら行うのが良いとされています。

レベル別に意識したいポイント

初心者は「背中で引く感覚をつかむ」、中級者は「器具で安定的に負荷を調整する」、上級者は「強度とフォームの両立」が大切だと言われています。どのレベルでも共通して、肩をすくめないことや、動作の最後に肩甲骨を寄せることが広背筋を使うコツとされています。

#広背筋トレーニング

#初心者から上級者まで

#自重と器具の使い分け

#懸垂とローイング

#背中の鍛え方

広背筋ストレッチ・柔軟性ケア

広背筋が硬くなる原因とは

「最近、肩が上がりにくいな」「背中が張っている気がする」そんな経験はありませんか?その背景には広背筋の柔軟性不足が関係していることがあると言われています。デスクワークやスマホ操作で背中が丸まった姿勢が続くと、広背筋が縮んだまま固まりやすいと考えられています。また、トレーニングで鍛えた後にストレッチを怠ることも、筋肉の硬さにつながる可能性があると指摘されています(引用元:stretchex.jp)。

日常でできる広背筋ストレッチ法

1つめは「壁ストレッチ」です。壁に手をつき、腰を引いて体を前に倒すと背中全体が伸びやすいと言われています。

2つめは「ドアフレームストレッチ」。片手をドア枠にかけて体を少しひねると、脇の下から腰にかけて心地よく伸ばせるとされています。

3つめはヨガでも取り入れられる「猫ポーズ」。四つ這いの姿勢から背中を丸めたり反らせたりすることで、広背筋だけでなく脊柱全体の柔軟性にも良い影響があると考えられています(引用元:rehasaku.net)。

ストレッチのポイントと注意点

「どれくらい伸ばせばいいの?」と疑問に思う方も多いですが、一般的には呼吸を止めずに20〜30秒ほどキープすると良いと言われています。痛みを感じるほど強く伸ばすのではなく、気持ちよい範囲で行うことが大切だとされています。特に運動後や長時間座った後に取り入れると、筋肉がほぐれやすいと考えられています(引用元:co-medical.mynavi.jp)。

まとめ

広背筋が硬いままだと姿勢が崩れやすく、肩や腰の負担につながる可能性があると言われています。ストレッチを日常に取り入れることで、背中の動きがスムーズになり、トレーニング効果も高まりやすいと考えられています。無理のない範囲で、少しずつ習慣にしていくことがポイントです。

#広背筋ストレッチ

#柔軟性ケア

#猫ポーズ

#肩こり予防

#姿勢改善

よくある悩み Q&A

片側だけ効いてしまう場合

「懸垂をしても右だけ筋肉痛になるんですが…」という相談はよくあります。これはフォームや利き腕の影響で片側に負荷が偏ることがあると言われています。バーを強く握りすぎず、肩甲骨から引く意識を持つと左右差を減らしやすいとされています(引用元:stretchex.jp)。

筋肉痛があるときにトレーニングしてもいい?

「まだ背中が筋肉痛だけど、また鍛えていいの?」と悩む人も多いです。基本的には、強い筋肉痛がある場合は回復を優先するのが良いとされ、軽い動作やストレッチで血流を促す方が効果的と考えられています。無理に同じ部位を使うとフォームが乱れやすく、負担につながる可能性があるとも言われています(引用元:rehasaku.net)。

ストレッチとトレーニング、どちらを優先?

「時間がないとき、ストレッチと筋トレどっちをやるべき?」という疑問もよく聞かれます。一般的には、トレーニング前には軽いストレッチで可動域を広げ、終わった後にしっかり静的ストレッチを行うのが望ましいと言われています。ストレッチを取り入れることで広背筋の動きが良くなり、トレーニング効果も高まりやすいと考えられます(引用元:co-medical.mynavi.jp)。

まとめ

左右差や筋肉痛の扱い方、ストレッチとのバランスは、誰もが一度は悩むポイントだと言われています。大切なのは「無理をしないこと」「体の声を聞くこと」。その上で、自分に合った工夫を少しずつ取り入れると、広背筋トレーニングを長く続けやすいと考えられます。

#広背筋Q&A

#筋肉痛の対処

#ストレッチと筋トレ

#片側だけ効く

#トレーニングの疑問解消