扁平足とは?原因と発生メカニズム、好発時期

扁平足とは

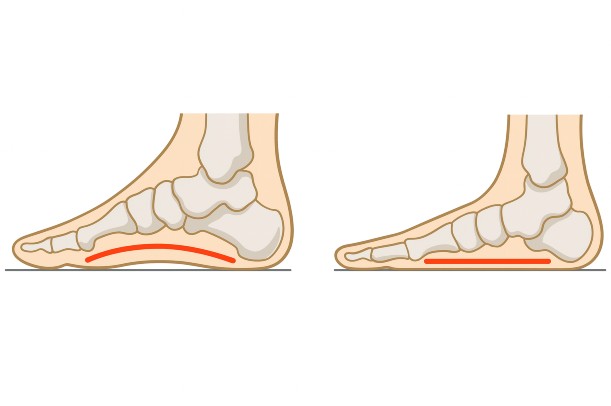

扁平足とは、足の裏にある土踏まず(足弓)が低下、もしくは消失してしまう状態を指すと言われています。本来、足弓は地面からの衝撃を和らげるクッションの役割を担っていますが、それが十分に働かなくなると、歩行や姿勢の安定性に影響が出やすいと考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4235 )。

見た目では、立ったときに足裏全体が床にベタッとつくように見えるのが特徴とされています。ただし幼児期は成長過程で土踏まずが未発達なため、生理的な扁平足として経過をみるケースも多いと言われています。

原因と発生メカニズム

扁平足の原因は大きく「先天性」と「後天性」に分けられるとされています。先天性の場合は骨格や靭帯の性質が影響し、幼少期から足弓が形成されにくいと考えられています。一方、後天性では加齢や筋力低下、肥満、靴の選び方の影響など、生活習慣に関わる要因が多いと言われています(引用元:https://studenthealth.gov.hk/tc_chi/health/health_ophp/health_ophp_ff.html )。

特に足の内側縦アーチを支える後脛骨筋や足底筋群の働きが弱まると、足弓が下がりやすくなり、結果として扁平足につながると考えられています。また、長時間の立ち仕事やハードな運動習慣も負担要因になり得るとされています。

好発時期と影響

幼児期の扁平足は成長とともに改善していくことも多いとされますが、成人期以降に発生する扁平足は痛みや疲労感を伴いやすいと言われています。特に長時間歩いたあとに土踏まずや足裏に違和感が出る場合、扁平足によるものと考えられることがあります(引用元:https://perfecthealthclinic.com/blog/remedies-for-common-pain/flat-feet )。

また、扁平足が続くと膝や腰に負担がかかりやすく、姿勢や歩行全体に影響を与える可能性も指摘されています。そのため、生活習慣や靴選びを見直すことが予防の第一歩になると考えられています。

#扁平足 #足弓低下 #原因と対策 #歩行と姿勢 #生活習慣改善

扁平足が起こる原因・誘因

先天性の要因

扁平足には生まれつきの要素が関わっている場合があると言われています。骨の形態や靭帯の柔らかさ、遺伝的な体質によって、足弓が十分に形成されにくいケースがあるとされています。幼児期には多くの子どもが一時的に扁平足のように見えることがありますが、成長に伴って土踏まずが発達することも多いと考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4235 )。

後天性の要因

成人になってから起こる扁平足は、後天的な影響が大きいと考えられています。加齢に伴う筋力低下や靭帯の緩み、肥満による荷重の増加などが代表的です。特に、足のアーチを支える後脛骨筋が弱まると足弓が下がりやすくなり、扁平足につながることがあると言われています(引用元:https://studenthealth.gov.hk/tc_chi/health/health_ophp/health_ophp_ff.html )。

また、長時間の立ち仕事やハードな運動習慣もリスク要因とされ、日常生活の中で繰り返し足に負担がかかることで発症する場合もあるとされています。

靴や生活習慣の影響

サイズの合わない靴や、クッション性の低い靴を履き続けることも原因の一つと考えられています。特に土踏まずを十分にサポートしない靴は、足底への負担を増やしやすいと言われています。さらに、歩き方の癖や姿勢の乱れも足のアーチ形成に影響を与えるとされ、結果的に扁平足の誘因になることがあると考えられています(引用元:https://perfecthealthclinic.com/blog/remedies-for-common-pain/flat-feet )。

発症を促す要因の組み合わせ

実際には、これらの要因が単独で影響するだけでなく、複数が重なることで扁平足が生じやすいとされています。たとえば、筋力の低下と体重増加、さらに不適切な靴選びが重なると、発症リスクはより高まると考えられています。

#扁平足原因 #後天性扁平足 #生活習慣と足 #靴の影響 #足弓低下

扁平足による影響・症状

足裏や足への直接的な影響

扁平足になると、土踏まずが十分に機能せず、足裏全体に負担がかかりやすいと言われています。その結果、歩行や長時間の立位で疲労感が強く出やすく、足の内側に痛みを感じるケースもあるとされています。また、靴の摩耗が片側に偏るなど、日常的な変化として気づくこともあるようです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4235 )。

膝や腰への波及

足のアーチは衝撃を吸収し、体全体のバランスを支える役割を担っています。扁平足ではその機能が弱まるため、膝や腰に過度な負担がかかりやすいと考えられています。結果として、膝痛や腰痛など下半身全体の不調につながる可能性があると言われています(引用元:https://perfecthealthclinic.com/blog/remedies-for-common-pain/flat-feet )。

さらに、重心のずれによって姿勢に影響が出やすく、猫背や反り腰などの姿勢不良にもつながるケースがあるとされています。

合併しやすい症状

扁平足が続くことで、足底腱膜炎や後脛骨筋腱障害といった合併症が見られる場合もあると考えられています。特に足底腱膜炎は、朝起きて一歩目を踏み出したときに強い痛みを感じるのが特徴だと言われています。また、アキレス腱周囲の炎症や足首の内側の腫れを伴うケースもあるとされています(引用元:https://studenthealth.gov.hk/tc_chi/health/health_ophp/health_ophp_ff.html )。

日常生活への支障

症状が強い場合、歩行やスポーツのパフォーマンスに大きな影響が出ることがあります。長時間の移動がしづらくなったり、立ち仕事が辛くなるなど、生活の質を下げる要因になり得ると考えられています。そのため、早めに生活習慣や靴の見直しを行うことが大切だとされています。

#扁平足症状 #足裏の痛み #膝腰への影響 #足底腱膜炎 #姿勢バランス

扁平足の自己チェック法と専門評価

自分でできる簡単なチェック方法

扁平足かどうかを確認する一番シンプルな方法として「足跡テスト」があります。濡れた足で紙や床に立ち、その跡を観察するやり方です。通常は土踏まず部分がくびれて白く抜けますが、足裏全体がべったり写っている場合は扁平足の傾向があると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4235 )。

また、鏡の前で立ったときに土踏まずのアーチが見えにくい、あるいは靴のかかと外側が極端にすり減っている場合もサインの一つとされています。

日常で気づきやすいポイント

「長時間歩くと足裏が重い」「立ち続けると土踏まずに疲れを感じやすい」などの体感も、扁平足を疑うきっかけになると言われています。特に足首の内側が痛みやすい人や、歩行中にバランスが崩れやすい人は注意が必要だとされています(引用元:https://perfecthealthclinic.com/blog/remedies-for-common-pain/flat-feet )。

こうしたセルフチェックを通じて、早めに違和感に気づくことが予防や改善の第一歩になると考えられています。

専門的な評価方法

セルフチェックだけでは判断が難しい場合、専門機関での評価が役立つとされています。整形外科や整骨院などでは、土踏まずの高さや足の形を視覚的に確認する「触診」が行われるほか、歩行の状態を分析する検査も取り入れられることがあります。さらに必要に応じてX線などの画像検査によって足の骨格や関節の状態を確認するケースもあると言われています(引用元:https://studenthealth.gov.hk/tc_chi/health/health_ophp/health_ophp_ff.html )。

受けるタイミング

痛みが強い、土踏まずが完全に落ち込んでいるように見える、または長時間歩くことがしづらくなっている場合は、早めの来院がすすめられることがあります。セルフチェックと専門評価を組み合わせることで、現状をより正確に把握しやすくなると考えられています。

#扁平足チェック #セルフチェック #専門評価 #足跡テスト #歩行分析

扁平足の改善・矯正法とメンテナンス

日常で取り入れたいエクササイズ

扁平足の改善には、足裏や足首周りの筋肉を鍛える運動が役立つとされています。代表的なのは「タオルギャザー」と呼ばれる運動で、足の指で床に置いたタオルを手繰り寄せる方法です。これにより土踏まずを支える筋肉が強化されやすいと考えられています。また、つま先立ちを繰り返す運動も足底やふくらはぎを刺激し、足弓のサポートにつながるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4235 )。

靴とインソールの工夫

普段履く靴を見直すことも大切だと言われています。アーチを支えるインソールや、足にしっかりフィットする靴を使うことで足底への負担を減らせるとされています。クッション性が弱い靴やサイズが合わない靴を避けることも予防につながると考えられています(引用元:https://perfecthealthclinic.com/blog/remedies-for-common-pain/flat-feet )。

最近では扁平足用に設計された矯正インソールもあり、運動時や立ち仕事の負担を軽減するサポートとして活用されていると言われています。

生活習慣の見直し

足への負担は日常生活の中で蓄積するとされています。体重が増えると土踏まずにかかる圧力も増すため、体重管理が予防につながると考えられています。また、長時間立ちっぱなしの仕事では休憩中に足を軽くマッサージしたり、ストレッチを取り入れることもおすすめされています(引用元:https://studenthealth.gov.hk/tc_chi/health/health_ophp/health_ophp_ff.html )。

継続的なメンテナンス

一度エクササイズや靴の工夫を始めても、短期間で効果を感じにくいこともあるため、継続が重要だと言われています。毎日のケアを習慣にすることで、扁平足による疲労感や痛みの軽減につながると考えられています。加えて、症状が強い場合には早めに専門機関での触診や検査を受け、必要に応じた施術やアドバイスを取り入れることが望ましいとされています。

#扁平足改善 #インソール活用 #エクササイズ習慣 #生活習慣見直し #足のメンテナンス