肉離れとは?原因・発生メカニズムと好発部位

肉離れとは

肉離れとは、筋肉の線維が強い負荷によって部分的に裂けたり損傷する状態を指すと言われています。特にスポーツ中に急な動作をした際に発生しやすいと考えられています。軽度のものでは違和感程度にとどまる場合もありますが、強い痛みで動作が困難になるケースもあるとされ、幅広い年齢層に起こり得るケガの一つとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536 )。

発生のメカニズム

肉離れは「筋肉を縮めようとする力」と「外から伸ばされる力」が同時に加わることで起こりやすいと考えられています。例えば短距離走で急加速するときや、サッカーでボールを強く蹴る瞬間などが典型例です。さらに、疲労によって筋肉が硬くなっているときや、準備運動が不十分な場合はリスクが高いと言われています(引用元:https://seikotsuin-kobayashi.com/column/スポーツ障害/muscle-rupture-treatment )。

また、筋力の左右差やバランスの崩れも発症の要因になると考えられています。一方に過度な負担が集中すると筋線維が裂ける可能性が高まるとされています。

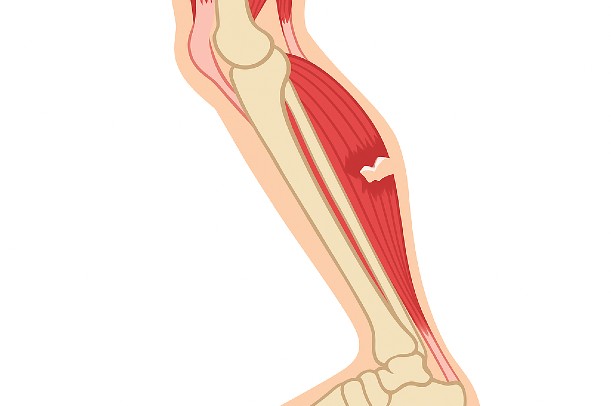

好発部位

肉離れが特に起こりやすいのは太ももの裏側にある「ハムストリング」です。全力疾走やジャンプの動作で強く使われる筋肉であり、損傷リスクが高いとされています。次に多いのは太ももの前にある「大腿四頭筋」、さらに「内転筋」や「ふくらはぎ(腓腹筋)」も好発部位として知られています(引用元:https://sincellclinic.com/column/what-is-muscle-strain )。

これらの筋肉はスポーツの場面で酷使されやすいですが、日常生活の中でも負担がかかることがあります。そのため、学生アスリートだけでなく、運動不足の状態で急に体を動かした中高年層でも発生する可能性があると考えられています。

#肉離れ #発生メカニズム #スポーツ障害 #ハムストリング #ふくらはぎ

肉離れの症状と重症度の見分け方

主な症状

肉離れが起こると、多くの場合「プチッ」とした感覚や鋭い痛みを感じると言われています。その直後に動けなくなるほどの強い痛みが出るケースもあり、歩行が困難になることもあると考えられています。時間が経つにつれて腫れや内出血が目立ち、触れると圧痛が強くなることもあるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536 )。

重症度の分類

肉離れは損傷の程度によって大きく三つの段階に分けられるとされています。

- Ⅰ度(軽症)

筋線維の一部に小さな損傷が起きている状態。違和感や軽度の痛みを感じるが、歩行は可能とされます。 - Ⅱ度(中等症)

部分的に断裂が進んでおり、強い痛みとともに内出血や腫れが明確に現れる段階。筋力低下や動作制限が出ることが多いとされています。 - Ⅲ度(重症)

筋肉が大きく断裂し、歩行が難しいほどの強い痛みを伴う状態。広範囲に腫れや皮下出血が広がることもあり、精密検査が必要になる場合があると考えられています(引用元:https://seikotsuin-kobayashi.com/column/スポーツ障害/muscle-rupture-treatment )。

他の症状との違い

肉離れは筋肉痛やこむら返りと混同されやすいですが、性質が異なると言われています。筋肉痛は数時間〜翌日に痛みが出るのに対し、肉離れは受傷直後に鋭い痛みが走る点が特徴です。また、こむら返りは筋肉が痙攣して一時的に硬直するものですが、肉離れは筋肉そのものに損傷があるため改善まで時間を要すると考えられています(引用元:https://sincellclinic.com/column/what-is-muscle-strain )。

来院を検討すべきサイン

- 強い腫れや広範囲に広がる内出血がある

- 足をつけないほどの痛みが続いている

- 触れたときに筋肉の凹みが確認できる

こうした症状がある場合には重症度が高い可能性があると言われており、早めの触診や検査を受けることがすすめられています。

#肉離れ症状 #重症度チェック #内出血 #歩行困難 #スポーツ外傷

受傷直後〜急性期の対処法(応急処置と初期ケア)

急性期に行うべき基本対応

肉離れを起こした直後は、まず安静を保つことが大切だと言われています。無理に動かし続けると損傷が広がる可能性があるため、できるだけ体重をかけないようにすることが推奨されています。また、受傷した部位を冷却することが痛みや腫れを抑える手助けになるとされ、一般的に氷や保冷剤をタオルで包んで当てる方法が紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536 )。

RICEの原則

応急的なケアの代表的な方法として「RICE」という考え方が知られています。

- Rest(安静):動かさず筋肉を休ませる

- Ice(冷却):1回15〜20分を目安に冷やす

- Compression(圧迫):包帯やサポーターで軽く圧迫する

- Elevation(挙上):心臓より高い位置に上げることで腫れを抑える

これらを組み合わせることで炎症反応の悪化を防ぐと言われています(引用元:https://seikotsuin-kobayashi.com/column/スポーツ障害/muscle-rupture-treatment )。

注意したいポイント

受傷直後は温める行為(入浴・サウナ・マッサージなど)は避けたほうが良いと考えられています。血流が増えると出血や腫れが強くなる場合があるためです。また、自己判断でストレッチや揉みほぐしを行うと損傷が拡大することがあると言われており、慎重に対応する必要があります。

来院の目安

痛みが強く歩けない、広範囲の腫れや内出血が見られる場合は、早めに専門機関で触診や検査を受けることがすすめられています。軽症だと思っても放置すると回復が長引くこともあるため、適切な対応が求められると考えられています(引用元:https://sincellclinic.com/column/what-is-muscle-strain )。

#肉離れ応急処置 #RICEケア #急性期対応 #アイシング #安静

回復期〜復帰期:リハビリとトレーニングプラン

回復の段階と考え方

肉離れの改善は、炎症が落ち着く時期から徐々にリハビリを始めていく流れになると言われています。受傷直後の安静期を過ぎると、筋肉の修復が進む「回復期」に入ります。この段階では完全な安静ではなく、無理のない範囲で動かしていくことが望ましいとされています。無理をすると再損傷につながる可能性があるため、段階的に負荷を増やしていくことが大切だと考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536 )。

回復期のリハビリ内容

炎症が落ち着いてきたら、まずは軽いストレッチや可動域を広げる運動から始めるのが一般的だと言われています。痛みが強い段階では動かしすぎないよう注意が必要ですが、適度な刺激は血流を促し改善を助けると考えられています。また、患部に直接負担をかけない範囲で体幹トレーニングなどを取り入れることもすすめられています(引用元:https://seikotsuin-kobayashi.com/column/スポーツ障害/muscle-rupture-treatment )。

復帰期のステップ

筋肉の柔軟性が戻り、日常動作で痛みがなくなってきたら「復帰期」に進むと考えられています。この段階では軽いジョギングや自重トレーニングなどから始め、徐々に強度を上げていくことが推奨されています。復帰の判断基準としては、痛みがないこと、筋力や可動域が左右で差がないことが目安になるとされています(引用元:https://sincellclinic.com/column/what-is-muscle-strain )。

再発予防を意識したトレーニング

復帰に向けては「再発防止」を同時に考えることが重要だと言われています。具体的には、ハムストリングや大腿四頭筋など主要な筋肉をバランスよく鍛えること、さらにウォーミングアップやクールダウンを習慣化することが効果的だとされています。復帰後も継続的にストレッチや補強運動を行うことで、再度の肉離れを防ぎやすくなると考えられています。

#肉離れリハビリ #回復期ケア #復帰プラン #ストレッチ習慣 #再発予防

再発予防とメンテナンスの徹底法

再発しやすい理由

肉離れは一度経験すると再発しやすいケガだと言われています。筋肉が損傷した部分には瘢痕組織が残りやすく、その部分が柔軟性を欠いた状態になるためです。また、筋肉のバランスや動きの癖が改善されないまま運動を再開すると、同じ部位に再度負担が集中しやすいと考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536 )。

日常でできるメンテナンス

再発を防ぐためには、日常生活の中でのケアが重要とされています。特にウォーミングアップとクールダウンは欠かせない習慣だと言われており、運動前後に軽いジョギングやストレッチを取り入れるだけでもリスクを下げることができると考えられています。また、水分補給やバランスの良い食事、質の高い睡眠なども筋肉の回復を助ける要素になるとされています(引用元:https://seikotsuin-kobayashi.com/column/スポーツ障害/muscle-rupture-treatment )。

具体的な予防エクササイズ

肉離れを予防するためには、筋肉を一方向だけでなくバランスよく鍛えることが大切だと考えられています。たとえばハムストリングだけでなく、大腿四頭筋や臀部の筋肉も一緒に強化することで、動作全体の安定性が高まると言われています。さらに、ダイナミックストレッチや動的ウォームアップを取り入れると筋肉の柔軟性が向上し、発生リスクを抑えやすいとされています(引用元:https://sincellclinic.com/column/what-is-muscle-strain )。

定期的なチェックのすすめ

自己流のケアだけでは見落としてしまうこともあるため、定期的に専門家による触診やフォームチェックを受けることが再発防止につながると考えられています。特に繰り返し肉離れを起こしている場合は、筋肉の使い方や姿勢の癖を見直すことが効果的だと言われています。

#肉離れ予防 #ストレッチ習慣 #生活習慣改善 #再発防止 #スポーツメンテナンス