ガングリオンとは?基礎知識をおさえる

ガングリオンの定義

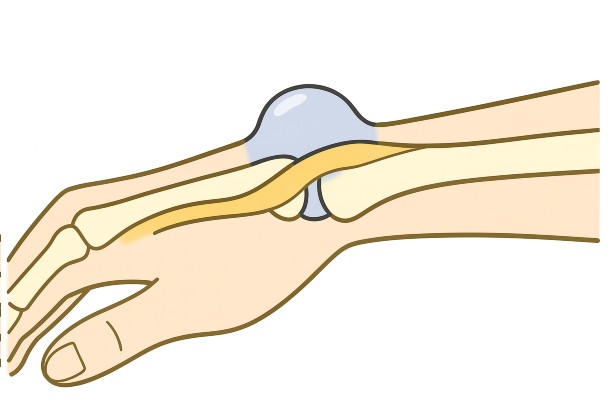

ガングリオンとは、関節や腱の周囲にゼリー状の液体がたまって袋状になった良性のしこりを指すと言われています。多くの場合は手首や指の関節付近に発生し、触るとやわらかいものから硬さを感じるものまでさまざまなタイプがあるそうです。良性腫瘤の一種であり、生命に関わるものではないとされています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/寝起きに起こる手のしびれや痛みの原因と絶対に/ )。

発生のメカニズム

ガングリオンの中には「滑液」と呼ばれる関節液に似た成分が含まれていると言われています。これは関節や腱の動きをスムーズにする潤滑液の一部で、関節包や腱鞘の弱い部分から外にしみ出すようにして袋ができると考えられています。なぜ特定の人にできやすいのかは完全には解明されていないそうですが、関節への負荷や繰り返し動作との関連が指摘されています。

よくできる部位と特徴

ガングリオンは手首の甲側にできることが最も多いと言われています。そのほか、指の付け根や足首、膝の裏に発生することもあるそうです。大きさは米粒ほどからピンポン玉大まで幅があり、形も丸いものが一般的ですが、不規則な形を示すケースもあるとされています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/ガングリオン )。

症状の有無と生活への影響

ガングリオンは無症状で気づかないまま経過することも多いそうです。ただし、神経や血管を圧迫する位置にできると、痛みやしびれ、動かしにくさを感じる場合があると言われています。見た目のふくらみを気にして来院する人も少なくありません。症状が強い場合は、専門機関で触診や検査を受けることがすすめられています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/ganglion.html )。

#ガングリオンとは #手首のしこり #良性腫瘤 #発生メカニズム #症状と生活影響

ガングリオンができやすい人の特徴

性別や年齢による傾向

ガングリオンはどんな人にも起こり得ますが、比較的20〜40代の女性に多いとされているそうです。関節や腱をよく使う世代で、ホルモンや体質との関わりも示唆されています。特に手首をよく動かす習慣がある人は、発生頻度が高いと言われています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/ガングリオン )。

体質や関節の構造との関係

関節包や腱鞘と呼ばれる部分は人によって強さや柔軟性が異なるとされます。比較的脆弱な構造を持つ人では、関節液が外に漏れやすくガングリオンができやすいと考えられているそうです。遺伝的な傾向や体質による影響も一因とされています。

仕事や生活習慣の影響

手作業やパソコン作業など、繰り返し手首や指を使う仕事をしている人は、ガングリオンができやすいと報告されています。編み物や楽器演奏、長時間のタイピングなどもリスク要因とされ、関節や腱への慢性的な負担が背景にあると考えられているそうです(引用元:https://takeyachi-chiro.com/寝起きに起こる手のしびれや痛みの原因と絶対に/ )。

外傷や過去の関節トラブルとの関連

捻挫や骨折などで関節を傷めた経験がある人は、その部位にガングリオンができやすい傾向があると言われています。関節や腱の組織が弱くなった部分から滑液がしみ出しやすいためだと考えられています。

#ガングリオンできやすい人 #関節への負担 #手首や指の使いすぎ #女性に多い傾向 #外傷経験との関連

ガングリオンと職業・生活習慣の関連

手を酷使する仕事との関係

ガングリオンは、特に手首や指を繰り返し使う職業で多いと言われています。タイピングを中心とする事務職、調理や手芸、理美容師など、細かい手作業を長時間行う人はリスクが高まるとされています。これは関節や腱に同じ負担がかかり続けることが背景にあるそうです(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/ガングリオン )。

趣味やスポーツによる影響

ピアノやギターといった楽器演奏、またはバドミントンやテニスのように手首を頻繁に動かすスポーツも、ガングリオン発生の要因になり得るとされています。強い衝撃や繰り返しの動作で関節包や腱鞘にストレスがかかり、袋状の膨らみが形成されやすいと考えられているそうです。

長時間の同じ姿勢

デスクワークでの前傾姿勢やスマホ操作で手首に負担をかける習慣も、ガングリオンの出現と関連があると言われています。手や指を動かさずに固定した状態が続くと、関節液の流れが滞りやすく、結果としてしこりができやすい環境になるとされています。

外傷歴や関節へのダメージ

過去に手首や足首の捻挫、関節の損傷を経験した人では、ガングリオンが発生する可能性が高いとされています。損傷部位は組織が弱くなりやすく、そこから滑液がしみ出し袋が形成されやすいと説明されています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/ganglion.html )。

#ガングリオンと職業 #手首の使いすぎ #楽器演奏とガングリオン #外傷との関係 #生活習慣リスク

自分で見極めるチェックポイント

しこりの有無と感触

ガングリオンは、皮膚の下に「コリコリ」「ぷにぷに」としたしこりとして触れることが多いと言われています。大きさは米粒程度から数センチにまで及ぶこともあり、丸みを帯びた形が一般的だそうです。押すと少し動く感覚がある場合もあります(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/ガングリオン )。

痛みやしびれの有無

多くは無症状ですが、神経や血管を圧迫する位置にできると痛みやしびれ、圧迫感を伴うことがあると言われています。手首の甲側や指の付け根など、動かす頻度が高い部分にできた場合、日常動作の中で違和感が強まるケースもあるそうです。

大きさや形の変化

ガングリオンは大きさが変動することがあるとされています。活動量が増えると膨らみ、安静時には小さくなる場合もあり、この変化が観察されること自体が特徴のひとつとされています。中には自然に小さくなることもあると言われています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/ganglion.html )。

日常生活への影響度

「ボタンを留めにくい」「字を書きづらい」「物を握るときに痛い」など、生活動作に影響が出ている場合は注意が必要とされています。症状が続いたり強くなったりする場合は、来院して触診や検査を受けることがすすめられているそうです。

#ガングリオンチェック #しこりの特徴 #痛みやしびれ #大きさの変化 #生活への影響

予防・対処法・まとめ

関節や腱への負担を減らす工夫

ガングリオンを完全に防ぐ方法は明確ではないと言われていますが、関節や腱に過度な負担をかけない工夫が大切だとされています。長時間の作業を続ける際にはこまめに休憩を取り、ストレッチで血流を促すことが有効だと説明されています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/ガングリオン )。

手や指のセルフケア

タイピングやスマホ操作が多い人は、手首を回す、指を伸ばすといった軽い運動を日常に取り入れることがすすめられているそうです。これにより関節周囲の緊張がやわらぎ、滑液の循環を助けると考えられています。

発生したときの初動対応

小さなガングリオンで無症状なら経過観察で良いケースもあると言われています。一方で、痛みやしびれがある場合は、無理に押したり潰したりせず、専門機関で触診や検査を受けることが推奨されています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/ganglion.html )。

再発予防の視点

一度小さくなっても再び現れることがあるのがガングリオンの特徴だとされています。そのため、作業環境や姿勢の見直し、適度な運動などを習慣にすることが、再発リスクを減らすために役立つと考えられています。

まとめ

ガングリオンができやすい人は、関節や腱に繰り返しの負担がかかる生活習慣を持っているケースが多いとされています。できてしまった場合は慌てて自己処置をせず、症状に応じて専門機関に相談することが安心につながると説明されています。日常生活でのセルフケアと環境調整が、予防と再発防止の基本になると考えられています。

#ガングリオン予防 #手首ケア #セルフチェック #再発防止 #まとめ