良い“寝る方法”とは?眠りのメカニズムと原則

睡眠の仕組みを理解することから

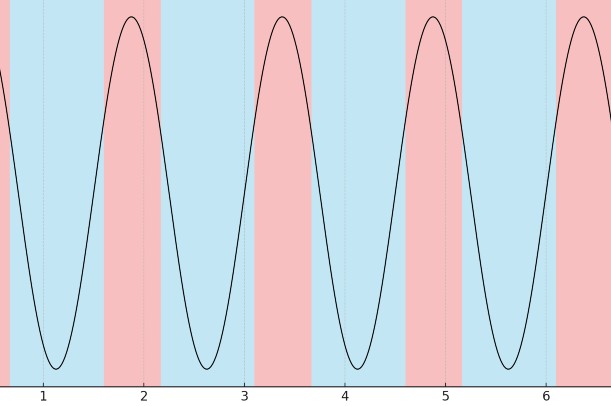

質の高い睡眠を得るためには、まず眠りの仕組みを知ることが大切だと言われています。睡眠は「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」が交互に繰り返されるサイクルで成り立ち、このリズムが整うことで体や脳がしっかり休息できるとされています。深いノンレム睡眠では成長ホルモンの分泌が促され、体の回復や代謝調整につながると言われています。一方でレム睡眠は記憶や感情の整理に関わるとされ、どちらも欠かせない役割を担っているそうです(引用元:https://takeyachi-chiro.com/寝起きに起こる手のしびれや痛みの原因と絶対に/ )。

寝る方法と体内リズム

人の体には「体内時計」と呼ばれるリズムが備わっており、眠気や覚醒をコントロールしていると言われています。朝の光を浴びると体内時計がリセットされ、夜になると眠りを誘うホルモンであるメラトニンが分泌されやすくなるそうです。このリズムが乱れると、寝る時間になっても眠気がこない、夜中に目が覚めやすいといった不調につながると説明されています。つまり、良い寝る方法とは「体内リズムを整える行動習慣」に支えられていると考えられています。

環境と習慣が眠りを左右する

快適に眠るためには、寝室環境や生活習慣を整えることが重要だとされています。部屋の温度や湿度、照明の明るさは眠りやすさに直結すると言われており、静かで暗めの環境が望ましいとされています。また、就寝前のスマートフォン使用やカフェイン摂取は覚醒を促してしまい、スムーズな入眠を妨げる要因になるとされています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhpn/23/2/23_93/_article/-char/ja/ )。

良い寝る方法の原則

総じて、良い寝る方法とは「規則正しい生活リズムを作る」「寝室環境を整える」「寝入りを邪魔する刺激を避ける」という3つの原則を軸にすることが基本だと言われています。これらを組み合わせることで、自然と眠気が訪れ、翌朝もすっきりと目覚められる可能性が高まると説明されています。

#寝る方法 #睡眠の仕組み #体内リズム #快適な睡眠環境 #生活習慣改善

寝具・枕・環境の選び方

マットレスと枕の関係

良い寝る方法を実践するには、寝具の選び方も欠かせないとされています。特にマットレスは体を支える役割を果たし、硬すぎると背中や腰が浮いて筋肉が緊張しやすく、柔らかすぎると体が沈み込み姿勢が崩れると言われています。適度な反発性と体圧分散性を持つものを選ぶと、寝返りもしやすく、血流を妨げにくいそうです。枕についても首の自然なカーブを支えられる高さが望ましいとされ、頭・首・肩のバランスを保つことが快適な睡眠につながると説明されています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/寝起きに起こる手のしびれや痛みの原因と絶対に/ )。

部屋の明るさと静けさ

寝室の明るさは睡眠の質に直結すると言われています。夜間に光が差し込む環境ではメラトニンの分泌が妨げられ、眠りが浅くなるとされているため、遮光カーテンやアイマスクが役立つそうです。また、騒音も眠りを妨げる要因になるため、耳栓やホワイトノイズを利用して環境を調整する方法もおすすめされています。

温度と湿度の調整

眠りやすい室温は一般的に18〜26度程度、湿度は40〜60%前後が良いとされているそうです。冷えすぎても暑すぎても眠りの質は落ちやすく、特に夏場や冬場はエアコンや加湿器・除湿機を使い分けて調整すると良いとされています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhpn/23/2/23_93/_article/-char/ja/ )。

香りや音でのリラックス

ラベンダーなどのアロマや落ち着いた音楽は、副交感神経を優位にし、眠りやすい状態へ導くと説明されています。こうした環境調整も「寝る方法」の一つとして実践しやすいと言われています。

#寝る方法と寝具 #マットレス選び #枕の高さ #睡眠環境調整 #快眠の工夫

就寝直前・寝入りでできる工夫

入眠前のルーティンを整える

良い寝る方法の一つに「寝る前の習慣を固定する」ことが挙げられています。例えば、ぬるめのお風呂に浸かる、軽いストレッチを行う、温かい飲み物を少し飲むなどが、体温や心を落ち着けるのに役立つと言われています。毎晩同じ流れを作ることで、脳が「これから眠る時間」と認識しやすくなるそうです(引用元:https://takeyachi-chiro.com/寝起きに起こる手のしびれや痛みの原因と絶対に/ )。

ブルーライトを避ける

スマートフォンやパソコンの光に含まれるブルーライトは、メラトニンの分泌を抑制し、眠気を遅らせる作用があるとされています。そのため、寝る直前のスマホ操作や動画視聴は控えるのが望ましいと言われています。どうしても利用する場合は、ブルーライトカット機能や眼鏡を活用する方法もあるそうです。

呼吸法とリラックス

深くゆっくりした呼吸は、副交感神経を優位にして眠気を誘うとされています。具体的には「4秒吸う → 7秒止める → 8秒吐く」という呼吸法が知られており、緊張や不安を和らげる効果が期待できると言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhpn/23/2/23_93/_article/-char/ja/ )。

寝る姿勢の工夫

寝入りの姿勢も眠りやすさに影響すると言われています。仰向けでは腰や首の負担が分散しやすく、横向きは気道が確保されやすいとされています。抱き枕や膝下にクッションを置くと、体の緊張を緩和できる場合があるそうです。

#寝る方法の工夫 #入眠ルーティン #ブルーライト対策 #呼吸法で快眠 #寝姿勢の調整

寝ている間・起床時の注意点

寝返りの大切さ

人は一晩に20回前後の寝返りをすると言われています。寝返りは体の一部に負担がかかり続けるのを防ぎ、血流や体温を調整する役割があるそうです。寝返りがしやすいように、マットレスは体が沈み込みすぎないものを選ぶことが快眠につながるとされています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/寝起きに起こる手のしびれや痛みの原因と絶対に/ )。

睡眠中の体の負担を減らす工夫

長時間同じ姿勢が続くと肩や腰に負担がかかりやすいとされており、膝の下にクッションを置く、横向きの場合は抱き枕を活用するなどの工夫が有効だと言われています。こうしたサポートは筋肉や関節の緊張をやわらげるのに役立つとされています。

起床時の動き方

朝起きるときに急に体を起こすと、腰や首に負担がかかりやすいと言われています。まずは横向きになり、手で支えながらゆっくり起き上がる「体を転がしてから起きる」動作がすすめられているそうです。この動きは特に腰痛を持つ人に配慮された方法として紹介されています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhpn/23/2/23_93/_article/-char/ja/ )。

朝の光とリズム調整

起床後に朝日を浴びると体内時計がリセットされ、夜に眠気が訪れやすくなると言われています。朝の光を取り入れることは、良い寝る方法を習慣化するうえで重要な要素とされています。

#寝る方法と寝返り #睡眠中の工夫 #起床時の注意 #体への負担軽減 #朝の光と体内時計

注意点・改善ポイント・まとめ

よくある落とし穴

「寝る方法」を工夫しても眠りにくい場合、寝具の選び方や生活習慣に見落としがあることも多いと言われています。例えば、マットレスが硬すぎて体に圧力が集中してしまうケースや、柔らかすぎて背骨が沈み込み姿勢が崩れるケースは少なくないそうです。また、枕の高さが合わないことで首や肩に負担がかかり、熟睡を妨げることも指摘されています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/寝起きに起こる手のしびれや痛みの原因と絶対に/ )。

睡眠障害や体調不良の可能性

「なかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」といった症状が長期間続く場合、単なる生活習慣の問題ではなく、睡眠時無呼吸症候群や不眠症などの睡眠障害が隠れていることもあると言われています。その際は自己判断で放置せず、専門機関での来院や検査を受けることがすすめられています。

改善のためにできること

寝る方法を改善するうえで大切なのは、日中の過ごし方も含めたトータルな生活習慣の見直しだと言われています。朝の光を浴びる、規則的な食事や運動を取り入れるなど、昼と夜のメリハリをつけることが質の高い眠りにつながるとされています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhpn/23/2/23_93/_article/-char/ja/ )。

まとめ

良い寝る方法とは、単に「早く寝る」や「長く寝る」ことではなく、睡眠の仕組みを理解したうえで環境・姿勢・習慣を整えることだとされています。寝具の工夫、就寝前のリラックス、起床時の動き方まで含めて整えることで、自然と深い眠りに入りやすくなると考えられています。眠りの悩みが続く場合は、生活習慣の改善とあわせて専門機関での相談も視野に入れると安心だと言われています。

#寝る方法まとめ #睡眠改善ポイント #快眠の落とし穴 #生活習慣と眠り #眠りの質を高める