巻き肩とは?姿勢異常としての理解

正常な肩の位置と巻き肩の違い

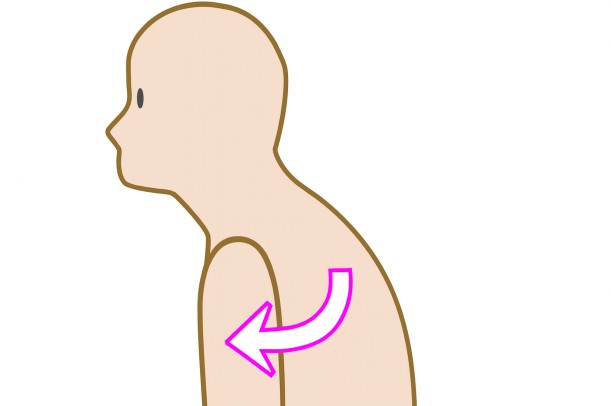

巻き肩とは、肩が前方に入り込み、背中が丸まったように見える姿勢のことを指すと言われています。通常、耳から肩、腰までが一直線に並ぶのが理想的な姿勢ですが、巻き肩では肩の位置が前にずれることで、そのラインが崩れるそうです。見た目としては猫背に近く、姿勢が悪い印象を与えやすいのも特徴だとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/ )。

見た目だけでなく体に及ぶ影響

巻き肩は単に姿勢の問題にとどまらず、首や肩、背中の筋肉に余計な負担をかけると考えられています。肩甲骨の動きが制限されやすくなるため、肩こりや首の痛みの原因になることがあるそうです。また、呼吸が浅くなる、集中力が低下するといった影響も報告されていると言われています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/巻き肩 )。

放置するとどうなるか

そのまま放置すると、肩や首の不快感が慢性化するだけでなく、頭痛や自律神経の乱れなどにつながることもあるとされています。さらに、猫背や反り腰といった他の姿勢異常とも組み合わさり、全身のバランスに影響を与えるケースも少なくないそうです(引用元:https://stretchpole-blog.com/makigata )。

姿勢異常として捉える大切さ

巻き肩は「ただのクセ」として片付けられがちですが、実際には筋肉のバランスや生活習慣が大きく関係する姿勢異常の一種だと説明されています。長時間のデスクワークやスマートフォン操作が習慣化している現代では、誰でもなり得る問題と考えられています。早めに気づき、改善へと取り組むことが体への負担を減らす第一歩だと言われています。

#巻き肩とは #姿勢異常 #肩こりの原因 #呼吸の浅さ #全身バランス

巻き肩が起こる原因

胸の筋肉が硬くなる影響

巻き肩の大きな要因のひとつに、大胸筋や小胸筋といった胸の筋肉の硬さがあると言われています。これらの筋肉が縮こまると肩が自然に前へ引っ張られてしまい、姿勢が崩れるそうです。デスクワークやスマートフォン操作など、腕を前に出した状態が長時間続く生活習慣が、この筋肉の緊張を強めると考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/ )。

背中や肩甲骨まわりの筋力不足

胸の筋肉に対して、背中側の僧帽筋や菱形筋といった筋肉が弱いと、肩甲骨を後ろに引き寄せる力が不足すると言われています。その結果、肩が前に出やすくなり、巻き肩を助長することになるそうです。特に運動不足や長時間の同じ姿勢が続く人に多く見られると説明されています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/巻き肩 )。

猫背や首の前傾との関係

巻き肩は単独で起こるのではなく、猫背やストレートネックといった他の姿勢の崩れとセットになりやすいとされています。背中が丸まると、頭の位置を支えるために肩が前へ入り込み、さらに首も前に出やすくなる流れがあるそうです。このように姿勢の連鎖が巻き肩を悪化させる要因になると考えられています(引用元:https://stretchpole-blog.com/makigata )。

精神的ストレスや呼吸の浅さ

精神的な緊張やストレスも、胸の筋肉を収縮させる原因になると説明されています。また、呼吸が浅いと胸の開きが妨げられ、自然と肩が内側に巻き込まれる傾向があるそうです。心身両面の要因が絡み合って巻き肩を形成している場合もあるとされています。

#巻き肩原因 #大胸筋の緊張 #背中の筋力不足 #猫背との関係 #ストレスと呼吸

巻き肩を自分でチェックする方法

壁を使ったセルフチェック

巻き肩かどうかを簡単に確認する方法として、壁を使ったチェックが紹介されています。かかと・お尻・背中・後頭部を壁につけたときに、肩が壁から浮いてしまう場合は巻き肩の可能性があると言われています。左右どちらの肩がより浮きやすいかも観察すると、自分の癖を把握しやすいそうです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/ )。

鏡や写真での確認

鏡を使って正面から自分の肩の位置をチェックするのも有効です。両肩の高さや向きに左右差がないかを確認することで、巻き肩傾向があるかどうかを判断できるとされています。スマートフォンで横から写真を撮り、耳と肩の位置が前後にずれていないかを見るのもおすすめと言われています(引用元:https://stretchpole-blog.com/makigata )。

肩の動きの可動域を調べる

腕を真横から持ち上げたとき、耳に近づける動作がスムーズにできるかどうかをチェックする方法もあります。胸の筋肉が硬くなっている場合や肩甲骨の動きが制限されている場合、この動作で違和感や窮屈さを感じやすいそうです。こうしたサインは巻き肩を示すひとつの目安になると説明されています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/巻き肩 )。

日常生活の中で気づけるサイン

バッグを肩にかけるとずり落ちやすい、デスクワーク後に肩が前に丸まる感じがする、といった日常のちょっとした動作でも巻き肩に気づくことがあると言われています。普段の生活で体のクセを意識することがセルフチェックの第一歩になるそうです。

#巻き肩チェック #壁で確認 #鏡と写真 #肩の可動域 #日常のサイン

巻き肩改善に効くセルフケア方法

胸のストレッチで前側の緊張をゆるめる

巻き肩は胸の筋肉が縮んでいることで起こりやすいとされています。そのため、大胸筋や小胸筋をストレッチでほぐすことが重要だと言われています。壁に手を当てて胸を開くストレッチや、タオルを両手で持ち背中側に引く動作などが、簡単に取り入れられる方法として紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/ )。

肩甲骨を動かすエクササイズ

肩甲骨まわりの可動域を広げることも、巻き肩改善につながるとされています。たとえば、肩甲骨を寄せたり回したりする運動を繰り返すことで、背中の筋肉を活性化させることができるそうです。タオルを引っ張る動作や、両肘を後ろに引くような運動は日常生活の合間に取り入れやすいと説明されています(引用元:https://stretchpole-blog.com/makigata )。

背中と体幹の筋力トレーニング

胸を開くだけでなく、背中側の筋肉を鍛えることも大切だと言われています。僧帽筋や菱形筋を鍛えるエクササイズとして、チューブを使ったローイングや、自重で行う腕引きトレーニングが効果的とされています。さらに、プランクなどの体幹トレーニングを組み合わせることで、姿勢を支える力が養われるとされています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/巻き肩 )。

姿勢を意識する習慣づけ

セルフケアに加えて、日常の姿勢を意識することも欠かせないポイントです。デスクワーク中は椅子に深く座り、背もたれに肩甲骨をつけるイメージで姿勢をとることがすすめられています。また、スマートフォンを操作する際は画面を目の高さに上げるなど、小さな工夫が改善につながるとされています。

無理のない範囲で続けること

巻き肩改善は一度に成果を出すのではなく、少しずつ積み重ねることで効果が出やすいと言われています。無理に長時間取り組むよりも、毎日短時間でも継続することが大切だとされています。

#巻き肩改善 #胸ストレッチ #肩甲骨エクササイズ #背中トレーニング #姿勢習慣

維持・予防・専門対応 + まとめ

改善後の維持ポイント

巻き肩を改善した後も、生活習慣の中で姿勢が崩れると再び戻りやすいと言われています。そのため、毎日のストレッチや肩甲骨を意識した動きを継続することが大切だそうです。特にデスクワークをしている人は、1時間に一度は肩を回す、立ち上がって胸を開くといった小さな動作を取り入れることが予防につながるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2924/ )。

環境や生活習慣の調整

巻き肩を悪化させないためには、仕事や日常の環境を工夫することも重要です。椅子やデスクの高さを調整して正しい姿勢をとりやすくする、スマートフォンやパソコンを目の高さに近づけて操作するなどが効果的だと言われています。こうした工夫は、無意識のうちに肩が丸まるクセを減らす助けになるそうです(引用元:https://stretchpole-blog.com/makigata )。

専門対応を検討すべきサイン

セルフケアを続けても肩こりや首の痛みが強い、頭痛やしびれを伴う場合は、整形外科や整骨院などの専門機関で触診や検査を受けることが安心につながるとされています。特に長期間改善が見られないケースでは、自己流ではなく専門家のアドバイスが必要になることもあるそうです(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/巻き肩 )。

まとめ

巻き肩とは肩が前方に入り込んだ姿勢異常で、放置すると首や肩の不調につながるとされています。その原因は胸の筋肉の硬さや背中の筋力不足、長時間のデスクワークなど多岐にわたるそうです。セルフチェックやストレッチ、筋トレを通して改善は可能とされており、さらに習慣的な姿勢の意識づけが予防の鍵になると言われています。自分に合ったケアを取り入れながら、必要に応じて専門機関に相談することが安心につながると考えられています。

#巻き肩維持 #予防習慣 #環境調整 #専門相談 #まとめ