梨状筋の基礎解剖と機能

梨状筋(りじょうきん)は、骨盤の内側にある小さな筋肉で、仙骨と大腿骨をつなぐ位置に存在しています。起始は仙骨の前面で、停止は大腿骨の大転子の上部に付着すると言われています。神経支配は主に仙骨神経叢からの枝であり、血管は下殿動脈や上殿動脈などから供給されると紹介されています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lower/whatis-piriformissyndrome/)。

股関節を外旋させたり、股関節を軽く外転させたりする役割を持つとされ、歩行や姿勢保持に深く関わる筋肉です。特に片脚で立つ動作や階段の上り下りなど、日常の細かな動作でも重要な働きを担うと考えられています。普段は意識しづらい筋肉ですが、使いすぎや硬さによって痛みやしびれにつながる場合があるとされています。

坐骨神経との関係と解剖変異

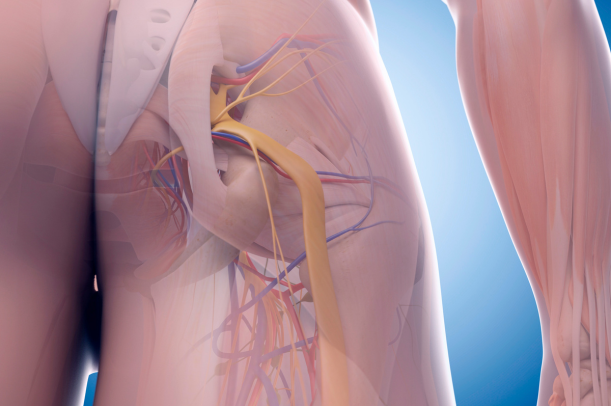

梨状筋と坐骨神経は非常に近い位置にあり、解剖学的な関係が症状に直結すると言われています。通常は坐骨神経が梨状筋の下を通過しますが、一部の人では神経が筋の間や内部を通る変異が確認されています。こうしたパターンは「Beaton分類」という形で整理されており、研究によって複数の型が報告されています(引用元:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7746330/)。

このような解剖変異は、必ずしもすべての人に症状をもたらすわけではありません。ただし、運動習慣や姿勢の影響で梨状筋が過度に緊張すると、神経が圧迫されやすい状態になると考えられています。結果として、お尻から太ももにかけての放散痛やしびれが出る場合があると説明されています。

つまり「梨状筋そのものの働き」だけでなく、「解剖学的な個人差」も症状の出方に影響することが知られているというわけです。解剖変異を持つ方が必ず痛みを感じるわけではないものの、痛みの背景を理解するうえで大切な知識だとされています(引用元:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35124689/)。

#梨状筋 #基礎解剖 #股関節運動 #坐骨神経 #解剖変異

梨状筋による痛み・症状の特徴と発症メカニズム

梨状筋症候群とは何か

梨状筋症候群とは、梨状筋が硬くなったり緊張したりすることで、坐骨神経が圧迫される状態を指すと言われています。タイプとしては「坐骨神経圧迫型」や「筋肉による絞扼型」に分類されることが多く、特に長時間の座位や運動後に痛みが誘発されやすいと報告されています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lower/whatis-piriformissyndrome/)。

主な症状

典型的な症状は、臀部の奥に生じる鈍い痛みやしびれです。さらに歩行や階段昇降などの動作時に痛みが強まることがあり、場合によっては太ももから足にかけて放散する感覚が出ると言われています。また、長時間同じ姿勢で座っていると症状が強まるケースも多く報告されています。

他疾患との鑑別ポイント

梨状筋の痛みと似た症状は腰椎ヘルニアや脊柱管狭窄症、あるいは股関節疾患でも起こるとされます。そのため「腰由来の神経圧迫なのか」「股関節の関節面の問題なのか」を区別することが重要と言われています。実際には触診や動作チェックを通じて、症状の出方やタイミングを比較しながら鑑別していく流れが紹介されています(引用元:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11596500/)。

発症に関与する因子

発症に関わる因子としては、梨状筋そのものの過緊張やスポーツ・デスクワークによる使い過ぎ、筋バランスの不良などが挙げられています。さらに、坐骨神経の走行に解剖学的な変異がある場合や、筋肉や周囲組織の癒着が存在する場合には症状が出やすいと考えられています(引用元:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7746330/)。

このように、梨状筋による痛みは「筋肉の状態」と「神経との位置関係」の両方が重なり合うことで出現すると言われており、一人ひとりの背景に応じた理解が大切だとされています。

#梨状筋症候群 #臀部の痛み #坐骨神経圧迫 #他疾患との鑑別 #発症メカニズム

診断の流れと検査法

問診で確認すべきポイント

梨状筋による痛みを疑う際には、まず問診で生活習慣や症状の出方を整理すると言われています。例えば「痛みが出るタイミングは座っている時か歩行時か」「どの姿勢で強くなるか」といった情報が重要です。また、過去のスポーツ歴や長時間のデスクワークなどもリスク因子として確認されることがあります(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lower/whatis-piriformissyndrome/)。

触診・徒手検査

問診の次には触診や徒手検査が行われることがあります。代表的なものとして、外旋動作で痛みを誘発するPace試験、股関節内旋で再現されるFreiberg試験、また側臥位で臀部に負荷をかけるBeatty試験などが知られています。これらの検査はあくまで補助的な評価手段であり、症状の特徴を再現できるかどうかを確認する流れとされています(引用元:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11596500/)。

画像診断・補助検査

さらに詳しく調べる際には、MRIやCTなどの画像検査が活用される場合があります。MRIでは神経や筋肉の状態を確認でき、CTでは骨との関係が見やすいとされています。また、超音波検査では動的な評価が可能で、電気生理学的検査を組み合わせることで神経の伝導異常を調べられることもあると紹介されています(引用元:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7746330/)。

超音波ガイド下診断の活用

最近では、超音波を使って神経や筋肉の滑走性を直接観察する方法も報告されています。特に坐骨神経と梨状筋の間で摩擦や癒着があるかどうかを確認できる点はメリットだと言われています。さらに、必要に応じて超音波ガイド下で注射を行うことで、局所の状態を評価しながら検査を兼ねることもあるとされています。

診断の限界と誤診リスク

ただし、これらの方法でも「絶対に梨状筋症候群である」と言い切れるわけではありません。他の疾患、例えば腰椎ヘルニアや股関節疾患でも似た症状が出るため、誤診につながるリスクは常に存在すると言われています。そのため、複数の検査を組み合わせて総合的に判断する姿勢が大切だと考えられています。

#梨状筋症候群 #触診検査 #画像診断 #超音波評価 #誤診リスク

セルフケア・運動療法・物理療法アプローチ

梨状筋ストレッチ法のバリエーション

梨状筋のケアとして、まずよく取り入れられるのがストレッチです。仰向けで膝を抱える形や、座位で足を組んで前に倒す形、さらには側臥位で股関節をひねる方法など、さまざまなバリエーションが紹介されています。いずれの方法でも「無理に伸ばさないこと」が大切だと言われており、心地よい範囲で行うのが基本とされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lower/whatis-piriformissyndrome/)。

神経モビリゼーション(神経滑走法)

痛みやしびれが坐骨神経に関係している場合、神経の動きを滑らかにするエクササイズが役立つこともあると報告されています。これは神経モビリゼーションとも呼ばれ、足をゆっくりと伸ばしたり曲げたりしながら、神経が突っ張らない範囲で繰り返す方法です。あくまで軽めの刺激から始めることがすすめられています。

筋バランス改善エクササイズ

梨状筋に負担がかかりやすい背景には、周囲の筋肉とのバランス不良があると考えられています。特に中臀筋や大殿筋、ハムストリングスなどの筋力が弱いと、梨状筋に過剰なストレスがかかりやすいと言われています。そのため、スクワットやヒップリフトなどで殿筋群を鍛えることがセルフケアの一環として紹介されています(引用元:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11596500/)。

マッサージや筋膜リリース

自分で行える方法として、テニスボールを使ったお尻のマッサージやフォームローラーを用いた筋膜リリースも広く知られています。梨状筋の硬さを和らげ、血流を促すことで症状の軽減につながる可能性があるとされています。トリガーポイントを刺激する形で行うと、深部の緊張がほぐれやすいとも言われています。

その他の物理療法

セルフケアに加えて、物理療法を取り入れるケースもあります。例えば温熱療法で血流を改善する、電気刺激で筋肉をリラックスさせる、あるいは超音波を使って局所を温めるなどの方法です。これらは補助的なアプローチとして理学療法の場で行われることがあり、症状を和らげる一助になると言われています(引用元:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7746330/)。

#梨状筋ストレッチ #神経モビリゼーション #筋バランス改善 #筋膜リリース #物理療法

医療的治療選択肢・エビデンス・進行例

薬物療法によるサポート

梨状筋症候群が疑われる場合、まず行われることが多いのは保存的な薬物療法だと言われています。一般的には非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が使われ、炎症や痛みの軽減を目的に処方されるケースがあります。また筋弛緩薬が併用されることもあり、筋の緊張を和らげることで症状緩和につながる可能性があると報告されています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lower/whatis-piriformissyndrome/)。

注射療法の種類

薬だけで十分な改善がみられない場合、注射療法が検討されることがあります。局所麻酔薬やステロイド注射は比較的よく行われ、痛みを抑える一助になるとされています。また、ボツリヌス毒素注射を用いることで、梨状筋の過緊張を抑制し、神経圧迫の緩和を図る方法も報告されています(引用元:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11596500/)。

超音波ガイド下ハイドロディセクション法

近年注目されているのが、超音波ガイド下で行うハイドロディセクションという方法です。これは神経と筋肉の間に生理食塩水などを注入し、癒着をはがすように滑走性を改善する手技とされています。海外の報告では有効性が示された事例もあり、今後さらに研究が進む可能性があると考えられています(引用元:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35124689/)。

手術療法の位置づけ

保存療法や注射で効果が不十分な場合、手術療法が検討されることがあります。代表的には梨状筋を切離したり、神経を剥離する方法が紹介されています。ただし外科的アプローチはあくまで最終手段とされ、慎重に判断される必要があると言われています(引用元:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7746330/)。

治療選択の流れと再発予防

基本的な流れは、保存療法 → 注射療法 → 手術療法と段階を踏む形が一般的と紹介されています。その上で、再発を防ぐためにはセルフストレッチや筋バランスの改善、生活習慣の調整を継続することが大切だとされています。特に長期的には「治す」よりも「うまく付き合う」視点が重要だと言われており、定期的なメンテナンスが推奨されています。

#梨状筋症候群 #薬物療法 #注射療法 #ハイドロディセクション #手術療法