腱鞘炎とは? — 病態・種類と仕組みの理解

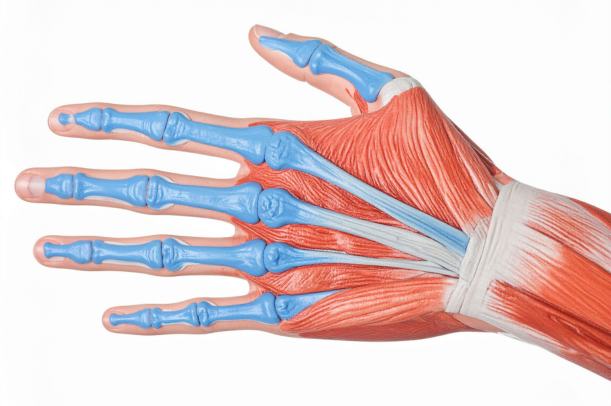

腱と腱鞘の基本構造

腱鞘炎を理解するには、まず「腱」と「腱鞘」の役割を知っておくことが大切だと言われています。腱は筋肉と骨をつなぐ強靭な組織で、動きを滑らかに伝える働きがあります。その腱を包み込んで保護しているのが腱鞘で、内部を滑液が潤すことで摩擦を減らしていると説明されています。日常生活の中で、指や手首の細かい動きがスムーズに行えるのは、この腱と腱鞘の協調作用によるものだと考えられています。

腱鞘炎が起こる仕組み

では、腱鞘炎とはどのように起こるのでしょうか。腱を繰り返し酷使したり、負担が積み重なることで摩擦が増え、腱鞘に炎症や腫れが生じるといわれています。炎症が進むと腱の通り道が狭くなり、動かすたびに痛みや引っかかり感を覚えるようになるとされています。また、腱鞘の壁が厚くなり、腱の滑走が阻害されるケースもあると報告されています【引用元:日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/tenosynovitis.html】。

主な種類と特徴

腱鞘炎にはいくつかの種類があり、その代表例が「ドケルバン病」と呼ばれる手首の親指側に起こるタイプです。スマートフォンやパソコン操作で親指を酷使する人に多いといわれています。また、「ばね指」と呼ばれる指の付け根に生じるタイプもあり、曲げ伸ばしの際にカクッと引っかかるような現象が特徴です。さらに「狭窄性腱鞘炎」という総称で、腱の通り道が狭くなるパターンも含まれると説明されています【引用元:日本手外科学会 https://jssh.or.jp/】。

感染性と非感染性の違い

一般的に腱鞘炎は「非感染性」が多く、使いすぎやホルモン変化が原因とされます。ただし、外傷や手術後に細菌が侵入して「感染性腱鞘炎」となるケースも報告されています。この場合は症状が急速に悪化することがあるため、早めの医療的対応が必要といわれています【引用元:整形外科疾患ナビ https://www.joa.or.jp/】。

まとめ

腱鞘炎は身近な手首や指の痛みの原因であり、その仕組みや種類を理解することで、自分の症状にあった対策を選びやすくなると考えられています。

#腱鞘炎 #手首の痛み #ドケルバン病 #ばね指 #セルフケア

症状・チェック法:自分でできるセルフ診断

典型的な症状と見極めのポイント

腱鞘炎では「手首や指を動かすと痛む」「押すと腫れぼったい感じがある」といった訴えがよく聞かれると言われています。中には熱を持ったようにじんわり熱感を伴うこともあるそうです。また、動かせる範囲が狭くなり、可動域が制限されるケースも少なくないとされています。こうした症状が複数重なると、日常の作業や趣味に支障をきたしやすいと説明されています【引用元:日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/tenosynovitis.html】。

手首と指での違い

「腱鞘炎」とひとことで言っても、痛みが出る場所によって特徴は異なるといわれています。手首の親指側に炎症が出やすい「ドケルバン病」では、物を持ち上げたりスマホを操作すると鋭い痛みを感じることがあるそうです。一方で、指の付け根に起こる「ばね指」では、曲げ伸ばしの際に引っかかり感やカクンと鳴るような現象が見られることが多いと説明されています【引用元:日本手外科学会 https://jssh.or.jp/】。

簡易セルフチェック法

「もしかして腱鞘炎かも?」と思ったときに、自宅でできる簡易テストも紹介されています。代表的なのが「フィンケルシュタイン・テスト」で、親指を手の中に入れて拳を握り、そのまま小指側へ手首を曲げてみる方法です。この動作で手首の親指側に強い痛みが出る場合、腱鞘炎の可能性があると考えられているそうです。ただし、このテストだけで確定するわけではなく、あくまで目安の一つとされています【引用元:整形外科疾患ナビ https://www.joa.or.jp/】。

早期発見と対応の重要性

腱鞘炎は、痛みを無視して使い続けると症状が長引く傾向があるといわれています。早めに気づいて休ませたり、セルフケアを取り入れることが、悪化を防ぐ一歩になると説明されています。痛みのサインを放置せず、早期発見を心がけることが大切だと考えられています。

#腱鞘炎 #手首の痛み #セルフチェック #フィンケルシュタインテスト #早期発見

原因・リスク要因:なぜ発症・悪化するのか

手指や手首の使い過ぎ

腱鞘炎の大きな原因のひとつは、日常生活での使い過ぎだと言われています。スマートフォンの長時間操作や、タイピング作業の繰り返し、さらには力仕事などで手首や指に負担がかかりやすいと説明されています。特に同じ動作を続けると腱と腱鞘の摩擦が増え、炎症が起こりやすいと考えられています【引用元:日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/tenosynovitis.html】。

姿勢や作業環境の影響

キーボードの高さが合っていない、マウスの位置が不自然といった作業環境も発症リスクを高める要因とされています。例えば、手首を反らした状態でのタイピングは負担が大きく、痛みのきっかけになることがあるそうです。作業環境を工夫するだけでも、負担を軽減できる可能性があると指摘されています【引用元:日本手外科学会 https://jssh.or.jp/】。

ホルモン変化との関わり

腱鞘炎は、女性ホルモンの影響を受けやすいといわれています。特に妊娠期や産後、更年期の女性に多く見られるという報告があります。ホルモンの変化が腱や腱鞘の状態に影響を及ぼし、炎症を起こしやすくなるのではないかと説明されています【引用元:整形外科疾患ナビ https://www.joa.or.jp/】。

加齢や持病の影響

年齢を重ねると組織が硬くなりやすく、それも腱鞘炎の背景要因になると考えられています。また、糖尿病やリウマチといった持病がある方は、炎症が慢性的に起きやすくなる可能性があるとされています。こうした背景要因が重なることで、症状が改善しにくいケースもあるようです。

再発につながる要因

一度改善したと思っても、無理に手を使い続けたり、途中で検査や施術を中断してしまうと再発しやすいといわれています。症状が軽くなった段階でも油断せず、適度に休ませる工夫が大切だとされています。再発を防ぐには、環境改善や生活習慣の見直しがポイントになると説明されています。

#腱鞘炎 #原因 #手首の負担 #ホルモンバランス #再発予防

対処法・治療法:セルフケアから専門治療まで

初期対応の工夫

腱鞘炎の症状が出始めた時期には、まず手を休ませることが大切だと言われています。無理に動かし続けると炎症が悪化しやすいと考えられているため、安静を意識することが第一歩です。腫れや熱を伴う場合は、冷やす・軽く圧迫するといった対応が有効とされることもあります【引用元:日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/tenosynovitis.html】。

自宅でできる方法

セルフケアとしては、ストレッチや手首をほぐすマッサージ、筋膜リリースを取り入れる人もいるようです。例えば、指を軽く反らして伸ばすストレッチや、手首を回して柔軟性を保つ運動が紹介されています。ただし、痛みが強いときは無理に行わないほうがよいと説明されています【引用元:日本手外科学会 https://jssh.or.jp/】。

補助具や市販薬の利用

サポーターやテーピングで動きを制限し、腱への負担を減らす方法もあります。長時間の作業時にはこうした補助具を使うことで、改善につながる可能性があるといわれています。また、市販の鎮痛薬や湿布、塗布薬を使う場合もありますが、用法を守ることが大切だとされています【引用元:整形外科疾患ナビ https://www.joa.or.jp/】。

医療機関での検査と施術

症状が続く場合には、医療機関での検査や施術が選択肢になります。ステロイド注射による炎症軽減、リハビリテーションでの運動療法、場合によっては手術が検討されることもあるそうです。どの方法を選ぶかは、症状の程度や生活スタイルによって変わると説明されています。

症例と期間・費用の目安

実際の症例では、安静と装具使用で数週間で改善するケースもあれば、数か月単位で通院を続ける人もいると言われています。費用は選ぶ施術法によって異なり、注射や手術になると負担が大きくなることもあります。大切なのは、症状を放置せず、専門家に相談しながら進めることだと考えられています。

#腱鞘炎 #セルフケア #サポーター #ステロイド注射 #改善期間

予防・再発防止法と生活改善戦略

日常動作の見直し

腱鞘炎を繰り返さないためには、まず普段の動作に気を配ることが大切だと言われています。例えば、手首を反らせたままの作業や、指先に強い力を入れる癖は負担を増やす要因とされています。小さな意識改革でも、痛みを防ぐ助けになると考えられています【引用元:日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/tenosynovitis.html】。

作業環境の工夫

机やキーボード、マウスの配置も重要です。高さが合っていないと無理な姿勢になりやすく、腱に負担がかかるといわれています。手首をまっすぐ保てる位置に調整するだけでも改善につながる場合があるそうです。また、リストレストやエルゴノミクス製品の活用も推奨されています【引用元:日本手外科学会 https://jssh.or.jp/】。

ストレッチとウォームアップ

定期的に手首や指を伸ばすストレッチを取り入れることも予防につながるとされています。特に長時間作業を行う前に軽い運動を挟むことで、腱や腱鞘がスムーズに動きやすくなると説明されています。運動後のケアとしても、簡単なストレッチは役立つと言われています。

早期対応の大切さ

「少し違和感があるけど我慢しよう」と思うことは少なくありません。しかし、初期のサインを無視すると炎症が長引く可能性があるといわれています。痛みや腫れを感じたら、無理をせず休ませる、作業を減らすといった対応が勧められています【引用元:整形外科疾患ナビ https://www.joa.or.jp/】。

長期的な工夫とQ&A

長い目で見て再発を防ぐには、道具選びや休憩ルールを整えることも欠かせません。例えば、1時間作業したら5分休む習慣をつけると負担軽減になると紹介されています。

よくある疑問として「改善までどのくらい?」と聞かれることがありますが、症状の度合いによって数週間〜数か月と幅があると説明されています。また「運動はしていいの?」という質問に対しては、無理のない範囲ならストレッチや軽い運動が役立つと考えられているそうです。

#腱鞘炎 #予防法 #ストレッチ習慣 #作業環境改善 #再発防止