なぜ“上を向く動作”で首が痛くなるのか?

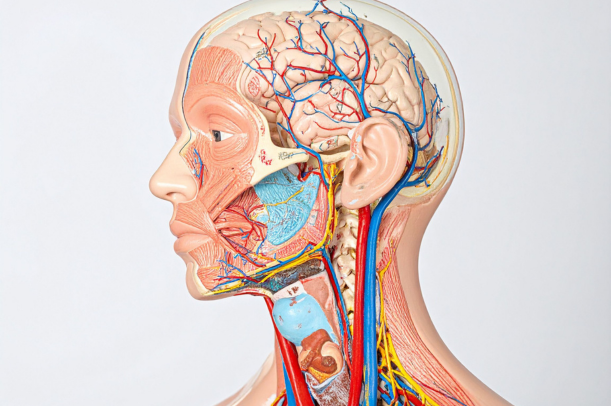

「上を向く(後屈)」という動作は、首の後ろ側(後頸部)や上部頸椎・関節・筋肉などに対して引き伸ばしたり圧をかけたりするストレスがかかりやすい動きです。

具体的には、後ろ側の筋肉・靭帯が引き伸ばされ、椎間関節や椎間板が圧を受け、神経根や骨棘(こつきょく)の影響を受けやすくなるからです。

また、「上を向くと痛い」という症状が出やすい背景には、普段首や肩にかかっている負荷・姿勢のくせ・骨や関節の変化といった複数要因が重なっているケースが多いです。以下、それらを “筋肉・関節・神経・骨変形” の視点で分類しながら見てみましょう。

筋肉・軟部組織の要因

- 筋肉の過緊張・こり

普段から肩こり・首こりを抱えている人では、首後部や僧帽筋、肩甲挙筋などが硬くなりがちです。これらが緊張していると、上を向くときに無理がかかりやすくなります。実際、競合記事でも「肩こり・首こりを背景とした痛み」がしばしば挙げられています。 くまのみ整骨院+1 - 寝違え・軽い筋肉の損傷

朝起きたら急に首が動かしづらく、上を向けない痛みを感じる場合、「寝違え」が原因の可能性があります。寝ている間の姿勢不良、血流低下、筋肉の阻血などが関与すると言われています。 日本オープンアカデミー+2薮下整骨院+2 - 筋膜・靭帯の炎症や微小損傷

首を支える靭帯(関節包靭帯、黄色靭帯など)や関節包が炎症を起こしていると、上向き時の伸展動作が刺激になって痛みが出ることがあります。

関節・椎間関節・椎間板の要因

- 椎間関節ストレス(関節の負荷)

頸椎の後ろには椎間関節がありますが、上向きの動きでその関節が圧迫されたり関節包が引き伸ばされたりすることで痛みが出ることがあります。 - 椎間板の変性・負荷

椎間板は椎骨の間で緩衝・衝撃吸収の役割を持ちますが、長年の負荷で変性が進むと、上を向いたときの伸展動作で負荷が集中しやすくなります。

神経の影響(神経根圧迫・刺激)

- 頚椎椎間板ヘルニア・神経根圧迫

椎間板が突出して神経根を圧迫する場合、上を向く動作で神経が引き伸ばされたり刺激を受けたりして、首だけでなく肩・腕に痛みやしびれを伴うことがあります。 よしむら脳神経外科クリニック+4ふじた医院+4タケヤチカイロ+4 - 変形性頚椎症・骨棘形成による刺激

加齢や変性により椎骨に骨棘ができ、神経根が近くを通っていると、上向きで神経周囲の変形部分が干渉し、痛みが出ると言われています。 ふじた医院+2メディカルドック+2

骨変形・構造的変化の要因

- 変形性頚椎症(加齢性変形)

年齢を重ねるにつれて椎間板の水分が失われていき、椎骨や靭帯に骨化や骨棘が生じることがあります。この変形が “上を向いたときにぶつかるような構造的な制限” を作る可能性があります。 ふじた医院+2メディカルドック+2 - ストレートネック・頸椎前弯消失

本来、頸椎はわずかに前弯(カーブ)がある状態が安定性を保つのに適していますが、ストレートネックのようにそのカーブが失われていると、上を向いた時の動きで関節・筋肉・神経に過度なストレスがかかりやすいと言われています。 メディカルドック+3リハサク+3くまのみ整骨院+3 - 過去の外傷やむちうち後遺症

過去に首をぶつけた、むちうちをした経験がある人では、関節・靭帯・骨に変性が起きている可能性があり、上を向くときに痛みが出やすくなることがあります。 ふじた医院+2薮下整骨院+2

#首痛み #後屈痛 #筋肉緊張 #神経圧迫 #頚椎変形

症状パターン別によくある原因の見分け方

「ただ首が痛い」だけではなく、どんなタイミングで痛むか、伴う症状があるかどうかで原因はある程度絞れることがあります。ここでは、代表的なパターンごとに起こりやすい原因を、読者目線で整理していきます。

寝起き・急に痛いパターン → 寝違え(急性頚椎捻挫)

「朝起きたら首を上に向けられない」「夜寝ているときはなんともなかったのに、翌朝強い痛み」などの場合は、いわゆる 寝違え(急性頚椎捻挫)が疑われやすいです。

寝違えでは、睡眠中の不自然な姿勢や枕の高さ・寝返りしづらい環境などが筋肉・靭帯・関節包に過度なストレスをかけ、筋肉の阻血や関節包の炎症が起こることが多いと言われています。日本オープンアカデミー+2タケヤチカイロ+2

このタイプは、痛みが鋭く動かしづらさが目立つことが多く、「無理に動かすとズキンとくる感じ」が特徴的です。

ただし、寝違えという言葉は医学的には一般的な呼び方であって、実際には頚椎まわりの構造に基づく症状(頚椎症など)を含む場合もあります。タケヤチカイロ+1

徐々に痛みが強まる・違和感が蓄積するパターン → ストレートネック・変形性頚椎症など

「最近なんとなく首が張る感じ」「徐々に痛みが増してきた」「長時間上を向くとジワジワ痛む」などのケースでは、慢性的な変化が背景にある可能性が高いです。

代表的なのは ストレートネック(頸椎の生理的前弯が失われた状態)で、首本来の弯曲が失われることで首にかかる負荷が増大し、関節や筋肉にストレスがかかりやすくなると言われています。ナオルサロン+3リハサク+3薮下整骨院+3

また、変形性頚椎症(加齢や摩耗による椎間板の変性・骨変形・骨棘の形成など)が進行しているケースもこの範囲に入ります。関節変形・骨棘によって可動域が制限され、上を向くときに無理が出やすくなるという構造的制約が生じることもあると言われています。ふじた医院+3くまのみ整骨院+3リハサク+3

このようなパターンでは、痛みが断続的に現れては引くような“波”のような状態になることもあり、放置すると慢性化するリスクがあります。

手や腕にしびれや痛みを感じるパターン → 頸椎椎間板ヘルニア・頚椎症性神経根症など

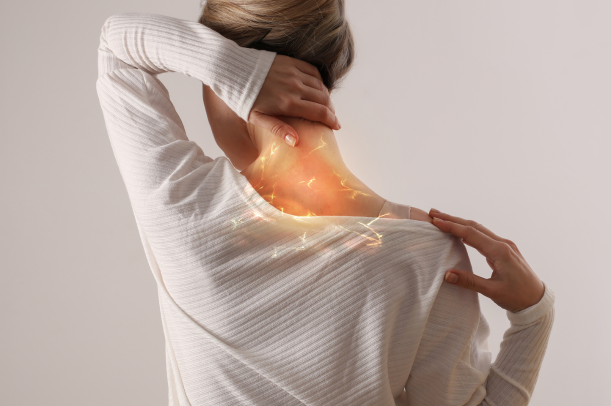

「首を上に向けると、首だけでなく肩や腕、手先にまでビリビリ・ジンジンする感覚」「手の感覚が鈍い・重だるさを感じる」「指先にしびれ」などを伴う場合は、神経が関与している可能性が高くなります。

このパターンでは、 頸椎椎間板ヘルニア や 頚椎症性神経根症 が代表的な原因として挙げられます。椎間板が突出して神経根を圧迫する、あるいは骨棘が神経根を刺激することで、首+手先まで症状が広がると言われています。ナオルサロン+4薮下整骨院+4リハサク+4

特に、首を後屈する動作(上を向く)が神経根を引き伸ばす方向となると、痛みやしびれが誘発されやすい構造的なメカニズムが働くとも考えられています。

また、進行すると筋力低下・麻痺を伴うこともあり、動かしにくさが強いときやしびれが長引くときは、早めに専門家を調べてもらう必要があると言われています。横浜市綱島の整体・鍼灸マッサージ 未病堂治療院+2タケヤチカイロ+2

#首痛みパターン #寝違え #ストレートネック #神経根症 #頸椎椎間板ヘルニア

今すぐできるセルフケア/応急対処法

痛みが強くない段階であれば、家で少しケアするだけでも楽になることがあります。ただし、「無理をしない」「痛みを悪化させない」範囲でやるのが大事です。ここでは、ストレッチ・安静法・温・冷療法・姿勢調整・枕見直しといった方法を具体的に説明します。

ストレッチで首・肩をほぐす(軽めに・ゆっくりと)

「なんとかしたい!」と思って、いきなり強めにぐいっとストレッチするのは逆効果になることもあります。痛みが軽めのときに、ゆっくりかつ無理のない範囲で少しずつ動かすのがポイントです。

- 首の横側ストレッチ:背筋を伸ばして座るか立つ。右手を軽く頭の左側に添え、頭を右斜め下にゆっくり倒して数秒キープ、戻して反対側も同様に。

- 肩甲骨ストレッチ:両手を背中で組んで前傾し、肩甲骨を背中の奥で寄せるように意識しながら伸ばす。これで首だけでなく肩甲骨周りもほぐれます。

- タオルを使った補助ストレッチ:タオルを頭後ろにまわして、両端を持ち軽く支えながら顎を引きつつ頭を戻すようにする方法も紹介されています。

これらは、ストレッチを継続して首まわりの血流を改善し、可動性を高めるために有効だと言われています。(krm0730.net)

ただし、ストレッチ中に「ズキッ」「ビリッ」と強い痛みが走るような感覚があれば、すぐ中止してください。 痛みを我慢して無理に動かすのは、症状を悪化させるリスクがあるためです。(日本整形外科学会/寝違え)

頸部安静法・動かし方の工夫

痛みがあるときは、痛む方向には極力首を動かさない「安静姿勢」が基本です。

例えば、仰向けに寝るときは首下に少しクッションやタオルを丸めて当て、首の自然なカーブを保てるようにするのがいいでしょう。

寝違えのときには、痛む方向に無理に首を向けず、自然な向きで横を向いたり仰向けを保ったりするのが安全と言われています。(joa.or.jp 寝違え)

また、長時間同じ姿勢を続けないよう、こまめに休憩を入れたり、首を支える力を抜いた姿勢を意識したりすることも大切です。

温・冷療法の使い分けと注意点

温めるのか冷やすのか、迷う方は多いですが、状態によって使い分けをするのがセオリーとされています。

- 冷やす(アイシング/冷湿布):急性で痛みが出始めた直後、患部が熱を持っているようなときは冷やすことで炎症を抑え、痛みを和らげやすくなると言われています。保冷剤や冷湿布をタオルで包んで、15〜20分ほど当てるのが一般的です。(リーフ整骨院)

- 温める(温湿布・蒸しタオル・入浴):痛みが安定していて、慢性的なこり・張りが主なときは、温めて血流を促すのが効果的と言われています。蒸しタオルやぬるめのお湯でゆっくり体をあたためる方法がよいでしょう。(ふじた医院)

- 切り替えのタイミング:最初は冷やして、その後温める、という切り替え法も紹介されることが多いです。(fukunaga-sekkotsuin)

ただし、冷やしすぎ・温めすぎも禁物。長時間の処置は皮膚に負担がかかる場合があるので注意してください。(寝違え ケア/winback)

姿勢調整・枕見直しで首の負荷を軽減

日常の姿勢や枕選びを変えるだけで、首への負荷をかなり緩和できることがあります。

- 姿勢を意識:スマホ・PC操作時は、画面を目線より少し上に置き、背筋を伸ばして肩の力を抜くようにする。猫背や前傾姿勢は首に負担をかけやすいです。

- 枕の高さ・硬さをチェック:高すぎる枕・低すぎる枕はどちらも首の自然な湾曲を崩してしまう可能性があります。仰向け・横向きどちらも無理なく頭が安定する高さが望ましいです。

- 寝る姿勢も工夫:寝違えた後は、痛む側を上にして横向きで寝る、または仰向けで首がまっすぐになるように枕を調整する、という指導も見られます。(kumanomi整骨院)

#首セルフケア #ストレッチ #温冷療法 #姿勢改善 #枕調整

症状が改善しないとき・注意すべきサインと来院目安

セルフケアを続けても「首を上向くと痛い」が改善しない、むしろ悪化してきた…そんなときは、早めに医療機関で体の状態を調べてもらう必要があります。ここでは、来院を考えるべき境界線や診療科の選び方、さらに検査で見る主な項目を簡単に解説します。

改善までの目安期間と見極めポイント

一般的に、軽度な首の痛み(筋肉や靭帯への負荷程度)は 1〜2週間~1か月程度 である程度改善が見られることが多いと言われています。

ただし、慢性的要因(変形・神経圧迫など)を伴う場合は、3か月程度 を超えても改善が乏しいことがあります。実際、頚椎症などでは「通常3か月ほどで症状が改善することが多い」との報告もあります。(turn0search4)

もし、セルフケアを継続しても痛みが 増す・変わらない・範囲が広がる 場合は、改善が見込めない可能性があるため注意が必要です。

要注意サイン ― 受診を急ぐべき状態

以下のような症状があるときは、早めに来院を検討するとよいでしょう:

- 痛みが強くなってきた・長時間持続する

日を追うごとに痛みが増す、鎮痛対策をしてもほとんど変化がない場合は要注意。 - 手・腕・指にしびれ・チクチク感・脱力・重だるさ が出る

こうした症状は神経根の圧迫を示唆することが多く、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症性神経根症の可能性があります。(turn0search18) - 筋力低下・麻痺のような感覚・手先の動かしにくさ が出る

進行した神経障害や脊髄への影響の兆候である可能性があるため、速やかな対応が望ましいです。 - 発熱・発汗・体重減少・悪寒など全身症状を伴う場合

感染症・炎症性疾患・腫瘍性変化なども視野に入れるべき状態と言われています。(turn0search6) - 頭痛・めまい・吐き気・意識障害など神経症状を伴う

脳血管障害などの可能性も排除できないため、慎重な判断が必要です。(turn0search15)

これらの症状がある場合は、自己判断せずに適切な医療機関を訪れることが大事です。

診療科の選び方と検査で見る主な項目

■ 診療科の目安

- 整形外科 が最も基本的な窓口です。首・関節・神経系の状態を総合的に診てもらえます。(turn0search3)

- 脳神経外科:めまい・吐き気・頭痛・意識障害など神経中枢側の症状が目立つ場合は併せて検討されることがあります。

- 内科・リウマチ科:発熱を伴う場合、炎症性疾患や全身性疾患を見逃さないよう対応するケースもあります。

■ 主な検査項目(簡便に知っておきたいもの)

- 問診・神経学的所見

どこに痛み・しびれがあるか、動作で変化するか、筋力・感覚検査・反射検査などを行うことで、神経根の影響や進行性かどうかをまず評価します。 - レントゲン (X線撮影)

骨の並び、椎間の隙間の減少、骨棘(こつきょく)の有無、アライメント不良などを見るために複数方向(前後・斜位)で撮ることがあります。(turn0search12, turn0search22) - CT/3D-CT

骨構造を立体的にとらえる必要がある場合、骨棘や椎間孔狭窄を見るのに有用です。 - MRI (磁気共鳴画像)

椎間板・神経根・脊髄・軟部組織の状態を詳細に評価でき、最も情報量が多い検査とされています。頚椎椎間板ヘルニア・神経根圧迫の有無を確認するのに特に重要です。(turn0search18, turn0search29) - 高位診断ブロック(神経根ブロック)

どの神経根が痛みの原因かを特定するために、疑わしい神経根に局所麻酔薬を注入して反応をみる方法が用いられることがあります。(turn0search12)

これらの検査結果と自覚症状・神経所見を総合して、医師が診断をつけ、適切な対応(保存的施術・リハビリ・注射・手術など)を判断します。(turn0search16)

#受診目安 #首痛注意サイン #神経根圧迫 #首の検査 #整形外科選び

日常生活での予防法と習慣改善のコツ

首を上向くと痛む状態を再発させないように、日々の姿勢や習慣をちょっとずつ見直すことが非常に大事です。無理せず、長く続けられるコツを交えながらご紹介します。

デスクワーク・スマホ利用中の姿勢と休憩の工夫

まずは「同じ姿勢を長く続けない」こと。スマホやPC画面を長時間見るときは、画面を目の高さに上げて、うつむき姿勢にならないよう意識しましょう。前傾姿勢や猫背は首に負荷をかけやすく、ストレートネックを促す方向にもなると言われています。(turn0search1)

また、1時間に1回程度、1〜2分でいいので席を立ち、首をゆるく動かしたりストレッチしたりすると、負荷が分散されやすくなります。スマホもその休憩時間に見る頻度を落とすよう意識するといいでしょう。(turn0search15)

定期ストレッチ・筋力強化で首を守る体づくり

首まわり・肩まわりの柔軟性を保つストレッチは、予防にとても有効です。たとえば、首を左右にゆっくり倒す、顎を引くようにするストレッチ、肩甲骨を動かすストレッチなどが代表例です。(turn0search11)

さらに、首の深層筋(頚部のインナーマッスル)強化 も効果的とされ、「あご引き(チンタック)」と呼ばれる運動や、肩・背中の筋肉を使った運動(肩甲骨回し・Y字動作など)を取り入れることで、頭の支えが安定しやすくなると言われています。(turn0search30)

ただし、ストレッチや筋トレをするときは 無理に伸ばしすぎない・痛みが出そうなら中止する ことを守ってください。

寝具選び・睡眠中の体勢にも配慮を

首の負荷を減らすためには、枕の高さ・硬さ・形 を見直すのも重要です。高すぎる枕はあごが前に出やすくなり、負担を増やすとされており、適切な高さ・硬さの枕を選ぶことがストレートネック予防につながると言われています。(turn0search9)

寝るときは、うつぶせや極端な横向きを控え、仰向けか軽い横向きで首が自然なカーブを保てる姿勢を意識するのが望ましいです。ある整骨院では、痛みを感じない側を上にして横向きに寝ることや、仰向けで首の下にタオルで調整する方法も紹介されています。(turn0search17)

生活習慣全体を改善するヒント

- 適度な運動 を取り入れる:ウォーキングやストレッチ系運動、体幹トレーニングなどで全体的な姿勢を支える筋肉を育てておくと、首回りへの過度な依存が減ります。

- こまめな水分補給・血流促進:筋肉や軟部組織の柔軟性維持に水分が関わるため、こまめに水分を補うのがいいでしょう。

- ストレス管理・睡眠の質向上:ストレスが筋肉のこりを強めたり、睡眠が浅かったりすると回復力が下がるため、リラックス法や良質な睡眠習慣も大切です。

- スマホ・PC使用時間の制限:できれば長時間の連続使用を避け、操作時間そのものを減らす工夫をする。先に挙げた休憩ストレッチとあわせて使うと効果的です。(turn0search20)

#首予防 #姿勢改善 #ストレートネック対策 #枕見直し #首ストレッチ

コメント