猫背とは何か?姿勢のしくみとタイプ

猫背の基本的な考え方

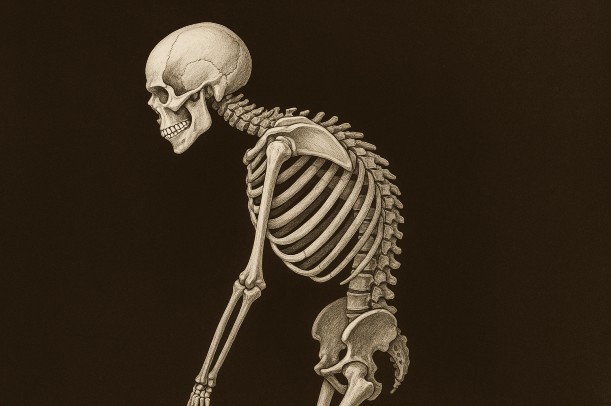

猫背とは、背中が丸くなり、首や頭が前に突き出した状態を指すと言われています。人の背骨はもともと緩やかなS字カーブを描いていますが、このバランスが崩れると重心が前に傾きやすくなるそうです。その結果、肩こりや首の疲れ、腰への負担などにつながりやすいと考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3123/)。

姿勢のしくみと猫背の影響

正しい姿勢では、耳・肩・腰・膝・くるぶしが一直線に並ぶのが理想的だと言われています。しかし、スマートフォンやパソコンを長時間見下ろす姿勢を続けると、首が前方に出て肩が丸まり、自然と背中が曲がるようになるそうです。これにより胸の筋肉が縮み、背中や腰の筋肉が弱まるといったアンバランスが生じやすいとされています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/%E7%8C%AB%E8%83%8C)。

猫背のタイプ

猫背といっても一種類ではなく、いくつかのタイプに分けられるとされています。例えば、背中全体が丸くなる「円背型」、肩が前方に入って胸が閉じる「巻き肩型」、頭が前に出てしまう「顔出し型」などが代表的だそうです。それぞれのタイプによって現れやすい不調も異なり、肩こりや頭痛、呼吸の浅さなどを伴うこともあると言われています(引用元:https://www.sekkotsu-navi.com/healthcare/nekose/)。

放置した場合のリスク

猫背を放置すると、見た目の印象だけでなく、体の機能面にも影響が及ぶと考えられています。胸郭が圧迫されることで呼吸が浅くなりやすく、疲れやすさや集中力低下につながることもあるそうです。また、腰や膝に余計な負担がかかると、慢性的な痛みにつながる場合もあるとされています。

#猫背とは #姿勢の仕組み #猫背タイプ #肩こりと猫背 #放置リスク

主な原因と背景要因

日常生活の姿勢習慣

猫背の大きな要因として、スマートフォンやパソコンの使用が挙げられると言われています。長時間画面を見下ろす姿勢を続けると首が前に出て、自然と背中が丸まりやすいそうです。また、デスクの高さや椅子の位置が合わない場合も姿勢が崩れ、猫背につながるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3123/)。

筋肉のアンバランス

胸の筋肉が縮こまり、背中の筋肉が弱まると体の前後のバランスが崩れるとされています。特に背筋や体幹の筋力低下は、正しい姿勢を支えられなくなる原因の一つと考えられています。このような筋肉のアンバランスが続くと、姿勢を意識しても元に戻しづらい状態になることもあるそうです(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/%E7%8C%AB%E8%83%8C)。

骨盤や背骨の傾き

骨盤が後ろに傾くと、背骨が丸まりやすくなると言われています。逆に骨盤が前に傾きすぎる場合も腰に負担が集中し、猫背につながるケースがあるそうです。骨盤や背骨の傾きは、座り方や歩き方といった日常動作の積み重ねで影響を受けやすいとされています(引用元:https://www.sekkotsu-navi.com/healthcare/nekose/)。

ストレスや疲労の影響

精神的な緊張や疲労によって、自然と肩が内側に入り、背中が丸くなることもあると言われています。リラックスできない状態が続くと姿勢が崩れやすく、猫背の要因になると考えられています。

加齢や生活環境の変化

年齢とともに筋力が低下すると、背骨を支える力が弱まるため猫背になりやすいとされています。さらに、在宅ワークや運動不足といった生活環境の変化も、猫背を助長する要因として注目されています。

#猫背原因 #姿勢の癖 #筋肉アンバランス #骨盤の傾き #生活習慣の影響

自分でチェックする方法

壁を使ったセルフチェック

もっとも手軽にできる方法として「壁立ちチェック」があると言われています。かかと・お尻・背中・後頭部を壁に付けて立ったときに、自然に背中や頭が壁に届かない場合は猫背の可能性が高いそうです。違和感や無理に伸ばしている感覚がある場合も、姿勢が崩れているサインだと考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3123/)。

鏡を使った確認

鏡の前に立ち、横から自分の姿勢を見てみると、頭が前に突き出ていないか、肩が丸まっていないかが分かりやすいと言われています。普段は意識していなくても、写真や動画で姿勢を客観的に見ると猫背の傾向がはっきりすることがあるそうです(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/%E7%8C%AB%E8%83%8C)。

首や肩の位置の確認

肩が前に入り込み、首が前に突き出している状態は、猫背に多く見られる特徴だとされています。耳たぶと肩の位置を比べて、耳が肩より前にある場合は要注意とされています。首や肩の位置は日常的に確認しやすいため、セルフチェックの目安になりやすいそうです。

違和感や疲労感からの判断

長時間座って作業をした後に肩や首が強く張る、背中が重だるいといった感覚が出るのも猫背のサインとされています。こうした体の声に耳を傾けることで、自分では気づきにくい姿勢の崩れを把握できると考えられています。

タイプ別の特徴を意識する

円背型は背中全体が丸まる、巻き肩型は胸が閉じる、顔出し型は頭が前に突き出るといった特徴があると言われています。自分のタイプを知ることは、改善方法を選ぶ上で役立つとされています(引用元:https://www.sekkotsu-navi.com/healthcare/nekose/)。

#猫背チェック #壁立ち確認 #鏡で姿勢確認 #肩首の位置 #猫背タイプ

セルフ改善法(ストレッチ・筋トレ・意識改革)

ストレッチで筋肉のバランスを整える

猫背の改善には、縮んでいる筋肉を伸ばすストレッチが効果的だと言われています。特に胸の前側(大胸筋)を開くストレッチや、肩甲骨を寄せる動きは、巻き肩の改善に役立つそうです。タオルを背中で引っ張る動作や、ドアの枠に腕をかけて胸を広げる運動なども紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3123/)。

背筋・体幹を鍛えるトレーニング

弱くなりがちな背筋や体幹を鍛えることも大切だとされています。うつ伏せで腕と脚を同時に上げる「スーパーマン」や、四つん這いで対角の手足を伸ばす「バードドッグ」などは、家庭でも行いやすいトレーニングとして知られています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/%E7%8C%AB%E8%83%8C)。

日常での姿勢意識

ストレッチや筋トレだけでなく、日常での姿勢意識も欠かせないとされています。デスクや椅子の高さを調整する、スマートフォンを目の高さで持つといった小さな工夫が、猫背の再発防止に有効だと考えられています。特に在宅ワークでは、作業環境を整えることが重要だと言われています。

姿勢サポートアイテムの活用

姿勢矯正ベルトやクッションなど、市販のサポートアイテムを使う方法もあります。ただし、依存しすぎると筋肉が働きにくくなる可能性があるため、あくまで補助的に取り入れることがすすめられています(引用元:https://www.sekkotsu-navi.com/healthcare/nekose/)。

無理をしない工夫

急に長時間の運動を始めるのではなく、毎日の生活に少しずつ取り入れることが継続のコツだとされています。自分の体調や年齢に合わせて、無理のない範囲で継続していくことが大切だと考えられています。

#猫背改善 #ストレッチ習慣 #背筋体幹トレーニング #姿勢意識 #矯正アイテム活用

維持・予防と専門対応の判断

継続的なケア習慣

猫背を改善しても、日常生活での姿勢が崩れると再び戻りやすいと言われています。そのため、毎日のストレッチや軽い運動を習慣化することが大切だと考えられています。特に就寝前や仕事の合間に取り入れると、無理なく続けやすいそうです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3123/)。

季節や環境の変化に応じた工夫

寒い時期は体が丸まりやすく、夏場は冷房による冷えで筋肉が緊張しやすいとされています。そのため、季節や環境に合わせて体を温める、ブランケットを利用するなどの工夫が予防に役立つとされています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/%E7%8C%AB%E8%83%8C)。

改善が進まないときの専門対応

セルフケアを続けても改善が感じられない場合や、痛みを伴うときには、整体や整骨院などでの施術や、理学療法などの専門的な検査を受けることがすすめられているそうです。猫背のタイプや体の状態に応じて適切なアプローチが選ばれることがあると言われています(引用元:https://www.sekkotsu-navi.com/healthcare/nekose/)。

将来予防の視点

猫背を予防するには、単に背筋を伸ばすだけでなく、日常の体の使い方そのものを整えることが重要だとされています。正しい歩き方や座り方を意識することは、姿勢を守るだけでなく、腰や肩の不調を防ぐことにもつながると考えられています。

まとめ

猫背は「背中が丸くなる姿勢」と一言で表現されますが、その背景には生活習慣や筋肉のアンバランス、骨盤の傾きなどさまざまな要因が関わっていると言われています。壁立ちや鏡を使ったセルフチェックで早めに気づくことができれば、ストレッチや筋トレ、日常の工夫によって改善や予防につながると考えられています。

また、猫背は見た目の印象だけでなく、呼吸の浅さや肩こり・腰痛などにも影響するとされているため、軽視せずに取り組むことが大切だと言われています。セルフケアで効果を感じにくいときは専門家に相談し、長期的な視点で「姿勢を整える生活習慣」を身につけることが、快適な体づくりにつながると考えられています。

猫背予防 #日常習慣改善 #セルフチェック #ストレッチと運動 #専門家相談