頭 打つと危ない場所とは?

日常生活の中で、思わぬ拍子に頭をぶつけてしまうことがあります。軽い打撲で済む場合もありますが、部位によっては重大な症状につながることもあると言われています。特に「頭 打つと危ない場所」と呼ばれる部分は、医学的にも注意が必要とされています。ここでは代表的な部位とそのリスクについて整理してみます。

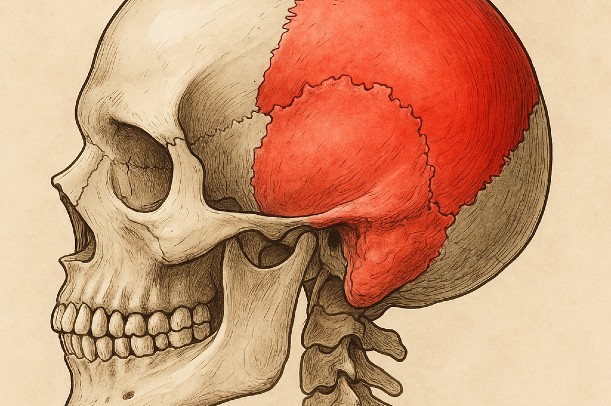

側頭部(こめかみ周辺)

側頭部は頭蓋骨が薄く、内側には重要な血管や神経が通っています。そのため、強く打つと出血や意識障害を起こすことがあると言われています。特に短時間で症状が悪化するケースが報告されているため、注意が必要とされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4393/)。

後頭部

後頭部には視覚に関わる領域があり、衝撃によって視覚障害やふらつきが現れることがあるとされています。倒れた拍子に後頭部を打ちつける事故は少なくないため、ぶつけた直後からの変化を観察することが大切だと言われています。

前頭部・頭頂部

前頭部や頭頂部は比較的骨が厚いとされていますが、衝撃の強さによっては脳震盪を起こす場合があるといわれています。強い頭痛や吐き気が続くときは軽視せず、専門機関への相談が推奨されています。

危険なサインに気づくことが大切

頭を打った後に「吐き気」「繰り返す嘔吐」「急な眠気」「言葉が出にくい」「手足のしびれ」などの症状が現れた場合は、危険なサインとされています。こうした症状は、時間が経過してから出てくることもあるため、周囲の人が様子を見守ることも重要だと言われています。

まとめ

「頭 打つと危ない場所」とされる部位は、側頭部・後頭部・こめかみ周辺などが代表的です。打った直後は何もなくても、数時間から1日後に症状が出てくることもあるため注意が必要とされています。もし少しでも不安を感じるようなら、早めに専門家へ相談することが望ましいと言われています。

#頭を打つと危ない場所

#側頭部のリスク

#後頭部の注意点

#危険サインと症状

#早めの専門相談

部位別リスク:頭を打って危ない場所

頭を打つと一口に言っても、ぶつけた部位によって危険度は大きく変わると言われています。骨の厚さや血管の位置、神経の分布が異なるため、それぞれの部位に特有のリスクがあるのです。ここでは、代表的な部位ごとの特徴を整理してみます。

こめかみ(側頭部)

こめかみは「頭 打つと危ない場所」の中でも特に注意が必要とされています。側頭部は骨が薄いうえ、内側には太い血管が走っているため、強い衝撃を受けると出血や脳へのダメージにつながる可能性があると言われています。短時間で症状が進むケースもあるため、意識の変化や言動のおかしさが見られたら、早めに相談することが推奨されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4393/)。

後頭部

後頭部は転倒などで打つことが多く、衝撃によってめまい・視覚の異常が起きることがあるとされています。視覚に関わる神経が集中しているため、見え方の変化は危険サインのひとつと言われています。症状が軽くても、時間をおいて悪化するケースがあるため、注意深い観察が求められています。

前頭部

前頭部は骨が厚く、比較的衝撃に強いとされています。しかし強い打撃を受けた場合、脳震盪のような一時的な意識障害が生じることがあるといわれています。頭痛や吐き気が続く場合は、軽く見ずに様子を見守ることが望ましいとされています。

頭頂部

頭頂部は体の重心に近いため、思わぬ角度で衝撃を受けることがあります。強打するとバランス感覚に影響する場合があると言われています。特に高齢者は転倒による頭頂部打撲のリスクが高いため、日常生活での予防も意識することが大切とされています。

子どもと高齢者のケース

子どもは骨が柔らかく、高齢者は血管がもろくなっているため、同じ衝撃でも影響が出やすいといわれています。外見に大きな傷がなくても油断できないため、家族がしっかり観察することが推奨されています。

#部位別リスク

#こめかみの危険性

#後頭部の注意点

#前頭部と頭頂部

#子どもと高齢者の頭部打撲

危険サイン・症状でわかるケース

頭を打ったあと、外見上はたいしたことがないように見えても、内側で深刻な変化が起きている場合があると言われています。特に注意すべきは「危険サイン」と呼ばれる症状です。これらが見られるときは放置せず、早めに対応することが推奨されています。

吐き気や嘔吐が続く場合

頭を打った直後に吐き気が出ること自体は珍しくないと言われています。しかし繰り返し嘔吐が続く場合、脳へのダメージや内出血が関係していることがあるとされています。様子を見てよいかどうかは回数や持続時間で判断されるため、注意深く観察することが大切です。

強い頭痛や意識の変化

徐々に強くなる頭痛や、急な眠気、会話中に反応が鈍るなどの意識変化は危険なサインとされています。特に、頭痛がどんどん増していく場合や「目がうつろになる」といった変化は、早急な対応が必要と言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4393/)。

手足のしびれ・麻痺

手足のしびれや動かしにくさは、脳神経に関わる異常の可能性があるとされています。左右どちらかだけに症状が出る場合は特に注意が必要と言われており、体の片側だけ力が入りにくいときは危険度が高いと考えられています。

視覚や言葉の異常

視界がかすむ、二重に見える、言葉が出にくいといった症状も「危険サイン」とされています。これらは時間が経ってから現れるケースもあるため、打撲直後に異常がなくても安心できないと言われています。

時間差で出る症状にも注意

頭部外傷の特徴は「時間差」で症状が現れることです。最初は元気に見えても、数時間後や翌日に症状が出ることもあるとされています。そのため、本人だけでなく家族や周囲が観察することが重要だと言われています。

#危険サイン

#頭痛や意識の変化

#嘔吐と吐き気の注意点

#手足のしびれ

#視覚や言葉の異常

頭を打った後の応急対応と注意点

頭を強く打った直後は「大丈夫そうに見える」ことも少なくありません。しかし、危険な症状が時間をおいて現れるケースもあるため、応急対応の仕方や観察ポイントを知っておくことが大切だと言われています。ここでは、一般的に推奨されている初期対応の流れをまとめます。

まずは安静にすること

頭を打ったあとは、無理に動かさず安静にすることが重要とされています。歩いたり作業を続けたりすると、体に余計な負担がかかり症状が悪化する可能性があると言われています。特に子どもや高齢者は回復力や抵抗力が異なるため、休ませながら様子を見ることが推奨されています。

氷やタオルで冷やす

腫れや痛みがある場合は、タオルにくるんだ氷や保冷剤で冷やす方法が一般的です。冷却は炎症や腫れを抑える効果が期待できると言われています。ただし、直接肌に当てると凍傷になる恐れがあるため、必ず布で包んで使うようにするのが望ましいとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4393/)。

経過観察の重要性

打った直後に症状がなくても、数時間後に吐き気や頭痛が現れる場合があります。そのため、24時間から48時間程度は注意深く観察することが大切だと言われています。特に夜間は眠り続けると異常に気づきづらいため、必要に応じて声をかけて反応を見ることも勧められています。

避けた方がよい行動

頭を打った後すぐの飲酒や入浴、激しい運動は控えるように言われています。これらは血流を促進し、内出血や症状悪化につながる可能性があるとされています。本人が「大丈夫」と言っても、周囲が冷静に制御することが望ましいとされています。

不安を感じたら相談を

応急対応をしても不安が残る場合や、危険サインが見られた場合は、自己判断せず医療機関へ相談することが推奨されています。特に症状が徐々に強くなるときは、専門家による触診や検査が必要だと言われています。

#応急対応

#頭を打ったときの注意点

#冷却の方法

#経過観察の大切さ

#避けるべき行動

来院の目安と検査方法

頭を打ったとき、「どのタイミングで医療機関へ相談すべきか?」と迷う方は少なくありません。症状が軽くても、見えない部分で変化が起きている可能性があるため、来院の判断基準を知っておくことが重要だと言われています。ここでは、一般的な目安や検査の流れを紹介します。

来院が推奨されるサイン

頭痛が強くなっていく、吐き気や嘔吐が繰り返し起きる、意識がもうろうとする、手足のしびれや麻痺が出る――こうした症状は来院のサインとされています。特に高齢者や子どもは影響が出やすいため、軽い症状でも早めに相談することが望ましいとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4393/)。

高齢者や子どものケース

高齢者は血管がもろくなっているため、軽い打撲でも内出血が広がることがあると言われています。子どもは骨が柔らかい反面、衝撃の影響を受けやすいとされています。そのため、年齢層に応じた配慮が必要だと考えられています。

医療機関で行われる検査

来院すると、まずは医師による触診や症状の確認が行われることが一般的です。そのうえで必要に応じて、CTやMRIなどの画像検査が実施される場合があります。これらの検査では、頭蓋骨の骨折や脳内出血の有無を確認できると言われています。

来院までに意識すること

症状が強い場合は無理に歩かず、家族や周囲が付き添って安全に移動することが望ましいとされています。また、症状が悪化している場合は救急搬送が必要になるケースもあると言われています。

まとめ

頭を打ったあとの来院は「少しでも不安を感じたら相談」が基本だと考えられています。外見に異常がなくても、体の内側で変化が進んでいることは珍しくないため、早めの判断が安心につながると言われています。

#来院の目安

#検査の流れ

#高齢者と子どもの注意点

#CTとMRI検査

#不安を感じたら相談

まとめ|頭を打つと危ない場所と対応のポイント

「頭 打つと危ない場所」とは、こめかみや側頭部、後頭部など骨が薄かったり神経や血管が集まっている部位を指すことが多いと言われています。これらの部分は衝撃に弱く、強く打つと内出血や意識障害などの重大な症状につながる可能性があるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4393/)。

また、頭を打った直後は異常がなくても、数時間から数日後に「吐き気」「嘔吐」「強い頭痛」「視覚異常」「手足のしびれ」などの症状が出てくることがあります。こうした変化は危険サインと考えられており、自己判断で放置することは避けるべきだと言われています。

応急対応としては、まず安静にし、冷やして経過を観察することが推奨されています。ただし、飲酒や入浴、激しい運動は血流を促進し、状態を悪化させる恐れがあるため控えることが望ましいとされています。特に子どもや高齢者は影響を受けやすいため、外見上問題がなくても注意深く見守る必要があると考えられています。

来院の目安は「強まる頭痛」「繰り返す嘔吐」「意識がもうろうとする」「片側の手足の動きに異常が出る」といった症状が見られた場合です。必要に応じてCTやMRIといった画像検査で頭蓋骨や脳内の状態を確認することもあるとされています。

結局のところ、「少しでも不安があるなら専門家に相談する」という姿勢が安心につながると考えられています。頭部は体の中でも特に大切な部分であり、油断せず慎重に対応することが重要だとされています。

#頭を打つと危ない場所まとめ

#危険サインを見逃さない

#応急対応と観察の大切さ

#来院の目安を知る

#早めの相談が安心につながる