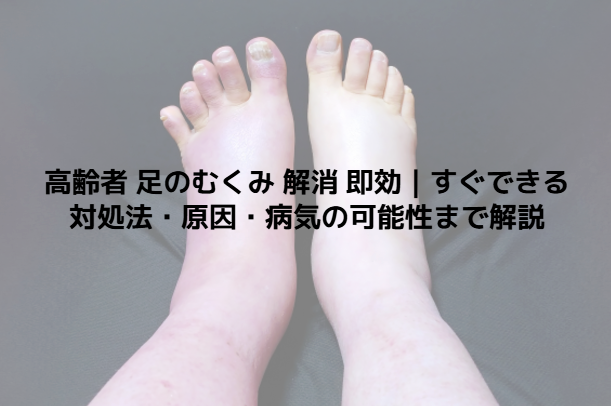

高齢者の足のむくみとは?まず知っておきたい基礎知識

足のむくみって何?どうして高齢者に多いの?

「最近、おじいちゃんの足が前よりパンパンなんだけど、これって大丈夫なのかな?」と心配になることがありますよね。足のむくみは、体の中の水分が血管やリンパの外へじわっと染み出して、下半身にたまりやすくなる状態だと言われています(引用元: https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/37 )。高齢者の場合は、筋力の低下や血管の働きが弱くなること、長時間同じ姿勢で過ごすことが増えるなどの理由から、足に水分がたまりやすいと紹介されています(引用元: https://tsutsumi-inr-clinic.jp/%E8%B6%B3%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF )。

高齢になるとなぜ「足」にむくみが出やすいの?

「どうして手じゃなくて足なの?」という疑問もありますよね。足は体の中でも一番“低い位置”にあるため、重力の影響を受けやすいと言われています(引用元: https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/37 )。さらに、高齢者ではふくらはぎの筋肉(筋ポンプ)がうまく働きにくくなり、血液が心臓へ戻りづらくなることで水分が滞りやすいと説明されています(引用元: https://tsutsumi-inr-clinic.jp/%E8%B6%B3%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF )。そのまま放置すると、動きづらさや転倒リスクが高まる可能性があるとも言われています(引用元: https://kaigo.homes.co.jp/manual/healthcare/kaigoyobo/mukumi/ )。

むくみは自然におさまることもあるけれど、注意が必要な場合もある

「むくみくらいで来院って大げさなのかな?」と思う方もいます。ただ、片側だけ急にむくむ、赤みや熱を持つ、息苦しさを伴うといった場合は、病気が隠れている可能性があると言われています(引用元: https://nishiharu-clinic.com/2023/08/21/ashinomukumi/ )。例えば心臓や腎臓、血管の病気が背景にあることも紹介されていて(引用元: https://www.ycota.jp/point/54760 )、むくみを単なる老化と決めつけず、状態を把握することが大切だと言われています。

#高齢者足のむくみ

#むくみ基礎知識

#血流の滞り

#筋ポンプ機能

#転倒リスク

高齢者の足のむくみを「即効」で楽にするための方法

足を心臓より高く上げると、むくみが引きやすいと言われている

「手っ取り早くむくみを引かせる方法ってある?」と聞かれることがあります。参考記事でも、足を心臓より高く上げることで血液やリンパの流れが戻りやすいと紹介されていました(引用元: https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/37 )。ソファやベッドで足元にクッションを重ねるだけでも取り入れやすく、短時間でも楽になる人が多いと言われています。

足首を回したり、つま先を上下させるだけでも巡りが良くなると言われている

「運動ってほどじゃなくてもできる方法は?」という声もあります。高齢者にとって無理のない“足首回し”や“つま先の上下運動”は、ふくらはぎの筋ポンプが働きやすくなるため、むくみの改善につながりやすいと説明されています(引用元: https://tsutsumi-inr-clinic.jp/%E8%B6%B3%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF )。座ったままでもできるので、習慣にしやすいと言われています。

やさしいマッサージで足先の巡りを助ける方法もある

「マッサージってやっても大丈夫?」と不安に感じる方もいます。参考記事では、足先からふくらはぎへ向かってゆっくりさすったり、指先を軽く動かすだけでも巡りが良くなる可能性があると紹介されています(引用元: https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/37 )。ただし、強く押しすぎたり、痛みがある部分を無理に刺激するのは避けた方が良いと言われています。

靴下やズボンの締め付けがむくみを悪化させることがある

「寒いから厚手の靴下を重ねてるんだけど、逆効果なのかな?」と相談されることがあります。ゴムがきつい靴下や衣類は血流を妨げるため、むくみが強く出やすいと言われています。ゆったりした靴下や伸縮性のある素材を選ぶだけで足の重さが軽く感じる人もいると話されています。

水分を控えすぎると逆にむくみが強くなると言われている

「むくむから水を減らした方がいいの?」という誤解は意外と多いです。参考記事でも、水分不足で血液が濃くなると巡りが悪くなり、むしろむくみが強くなると説明されています(引用元: https://tsutsumi-inr-clinic.jp/%E8%B6%B3%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF )。こまめに少量ずつ飲む方法が続けやすいと言われています。

#高齢者足のむくみ

#即効むくみ解消

#足を上げる

#足首運動

#巡りを良くする

むくみの原因別に見た対処法を知っておくことが大切

長時間の座りっぱなしが原因の場合

「デイサービスに行くと、どうしても長く座っちゃうんだよね…」という相談があります。座りっぱなしは血流が滞り、足に水分がたまりやすくなると言われています。参考記事でも、同じ姿勢が続くことでむくみが強く出ることがあると紹介されていました(引用元: https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/37 )。この場合は、1時間に1回ほど足首を動かす、軽く立ち上がるなど、こまめに体を動かす工夫が役立つとされています。

筋力低下が背景にある場合

「歩く距離が減ってから、むくみがひどくなった気がする…」と話す方もいます。ふくらはぎの筋肉は“第二の心臓”とも言われるほど血液を押し戻す働きがあり、この筋力が低下すると足に水分が溜まりやすいと説明されています(引用元: https://tsutsumi-inr-clinic.jp/%E8%B6%B3%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF )。対処としては、椅子に座ってつま先を上下する運動や、かかと上げの動きが取り入れやすいと言われています。

塩分の摂りすぎによるむくみ

「味の濃いものが好きで、つい食べちゃうんだよね」というお話もよくあります。塩分が多いと体が水分をため込みやすくなるため、足のむくみが強まることがあると紹介されています(引用元: https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/37 )。味噌汁の具材を増やして汁を減らすなど、簡単な工夫が続けやすいと言われています。

冷えが原因で巡りが悪くなる場合

「冬になると急にむくみやすくなるんだよね」と話す人もいます。冷えによって血管が縮み、巡りが悪くなることで足がむくみやすいと説明されています。レッグウォーマーやゆるめの靴下で三首(首・手首・足首)を温めると、巡りが楽になることがあると言われています。

薬の影響が原因に含まれることもある

「薬の量が変わってから、むくみが強い気がする…」という声もあります。高齢者では、血圧の薬やホルモン系の薬がむくみに関わる可能性があると紹介されています。ただし、薬を勝手にやめるのは避けるべきと言われていて、気になる時はまず主治医に相談することが大切だとされています。

#高齢者足のむくみ

#むくみ原因

#筋力低下

#塩分過多

#冷え対策

高齢者のむくみを防ぐ生活習慣

無理なく続けられる運動が予防に役立つと言われている

「歩く量が減ってからむくみやすくなった気がする…」と話される方がいます。参考記事でも、ふくらはぎの筋肉が血液を押し戻す働きを持っていると紹介されており(引用元: https://tsutsumi-inr-clinic.jp/%E8%B6%B3%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF )、適度な運動がむくみ予防になると言われています。散歩や座ったままのかかと上げなど、体に負担の少ない運動から始めやすいと話されています。

水分を適度に摂ることで巡りが良くなる場合がある

「むくむから水を控えた方が良いと思ってた…」という声もありますが、水分不足は逆に血液の流れを悪くし、むくみを強めることがあると紹介されています(引用元: https://tsutsumi-inr-clinic.jp/%E8%B6%B3%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF )。一度にたくさんではなく、こまめに少量を飲む方が続けやすいと言われています。

塩分を控えめにするとむくみの予防につながることがある

「どうしても味の濃いものが好きでね…」という相談もあります。参考記事では、塩分が多い食生活は体が余分な水分をためこみやすくすると紹介されていたため(引用元: https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/37 )、汁物の量を減らす・調味料を少し控えるなど、できる範囲で工夫すると予防につながると言われています。

靴や靴下の選び方がむくみ予防に役立つと言われている

「靴下の跡がいつもクッキリついちゃうんだよね」と困る方もいます。締め付けの強い靴下や靴は血流を妨げることがあるため、ゆったりした素材のものやクッションのある靴を選ぶと負担が軽く感じることがあると話されています。小さな工夫ですが、毎日の積み重ねが大切だと言われています。

入浴や温め習慣が巡りを整えると言われている

「お風呂に入ると足が軽くなる気がするんだよね」という声もあります。入浴で体が温まると血管が広がり、巡りが良くなると説明されています。参考記事でも、冷えが巡りを悪くする可能性があると触れられており(引用元: https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/37 )、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることが続けやすい習慣として紹介されています。

#高齢者足のむくみ

#むくみ予防

#生活習慣の見直し

#水分補給

#塩分管理

こんな足のむくみは注意が必要?来院すべきサインと見極めポイント

片足だけ急にむくむ場合は注意が必要と言われている

「両足じゃなくて、片方だけ急にパンパンになってきたんだけど…」という相談があります。参考記事でも、片側だけ強くむくむ場合は血管のトラブルが背景にあることがあると紹介されており(引用元: https://tsutsumi-inr-clinic.jp/%E8%B6%B3%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF )、早めに状況を見てもらう方が安心だと言われています。むくみの範囲や時間の経過をメモしておくと、相談時に説明しやすいと話されています。

赤み・熱・痛みを伴うむくみは相談の目安になる

「触ると熱いし、少し痛い感じがする…」というケースもあります。赤みや熱を持つむくみは、炎症や血流の問題が関わることがあると言われていて、参考記事でも注意を促す内容が紹介されていました(引用元: https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/37 )。日常的なむくみとは違うため、早めに専門家へ確認する判断材料になるとされています。

息苦しさやだるさを伴うむくみは全身のサインの場合がある

「最近、足だけじゃなくて息も上がりやすい気がする…」と話される方もいます。息苦しさや強いだるさが一緒にあるむくみは、体全体の巡りが乱れている可能性があると言われています。特に高齢者では変化に気づきにくいため、家族が気づいた時点で相談することも大切だと話されています。

自宅ケアで改善しにくいむくみは専門家の視点が役立つことがある

「足を上げたり、マッサージしてるけど全然変わらない…」という場合、原因が生活習慣以外にある可能性が紹介されています。参考記事でも、むくみが続く時は体の巡りや筋力の低下だけでなく、他の要因が関わることがあると触れられていました(引用元: https://tsutsumi-inr-clinic.jp/%E8%B6%B3%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF )。定期的に触診して状態を確認してもらうと、原因が把握しやすいと言われています。

むくみを記録することで相談しやすくなると言われている

「どのタイミングで相談したらいいかわからない…」という声もあります。むくんだ時間帯・痛みの有無・足の色の変化などを記録しておくと、来院時に状況を説明しやすいと話されています。毎日ではなく、気になった日だけでも残しておくと判断材料になると言われています。

#高齢者足のむくみ

#来院の目安

#片側むくみ

#赤みと痛み

#息苦しさのサイン