骨折 治るまでに必要な期間と段階、部位別の目安をわかりやすく解説。早く治すためのリハビリや治癒促進策も紹介。

1、骨折が改善するまでの「3つの段階」と医学的背景

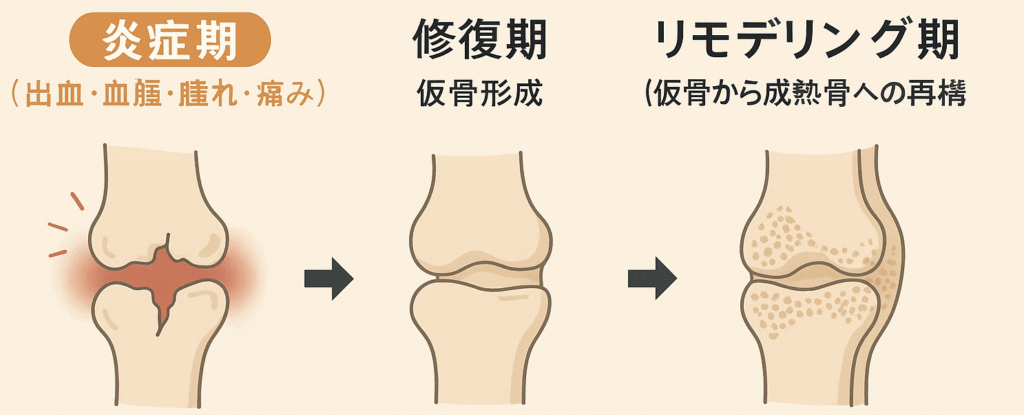

炎症期(出血・血腫・腫れ・痛み)

骨折直後は、まず血管が損傷して出血が起こり、血腫が形成されます。この段階では炎症反応により腫れや痛みが強く出るとされています。炎症期は数日から1週間ほど続き、損傷部位に修復のための細胞や栄養が集まる準備期間とも言われています(引用元: rehasaku.net / 成田まるめろクリニック / 西春内科・在宅クリニック)。

修復期(仮骨形成)

炎症が落ち着くと、骨芽細胞が活性化して「仮骨」と呼ばれる柔らかい骨組織が作られます。この仮骨は骨の橋渡しをする役割を持ち、折れた部分を固定する働きを担うと言われています。修復期は数週間から数ヶ月に及び、骨折部位によって期間に差があるのが特徴です(引用元: コツコツグルメ / さぽくる / rehasaku.net)。

リモデリング期(仮骨から成熟骨への再構築)

最後の段階がリモデリング期です。仮骨が次第に硬い骨へと置き換わり、元の形や強度に近い状態へと再構築されていきます。完全に成熟した骨に戻るまでには、数ヶ月から1年以上かかることもあるとされています。この長いプロセスは、骨が体重や動作に耐えられる十分な強度を取り戻すために必要な期間と説明されています(引用元: 成田まるめろクリニック / rehasaku.net / さぽくる)。

なぜ時間がかかるのか

骨は単なる硬い組織ではなく、血管や細胞が複雑に関わる生きた組織です。炎症による準備、仮骨による一時的な補修、そしてリモデリングによる再構築という一連の流れが順を追って進む必要があるため、改善には時間がかかると説明されています。さらに、年齢や生活習慣、骨の部位によっても期間に違いが出ることが報告されています。

#骨折改善

#炎症期

#修復期

#リモデリング期

#骨癒合プロセス

2、部位や年齢による改善期間の目安

年齢による違い

骨折の改善スピードは年齢によって大きく異なると言われています。小児の場合は骨の再生能力が高く、平均して2〜3か月程度で癒合すると報告されています。一方、成人では3〜5か月ほどかかることが多く、年齢を重ねるにつれて血流や代謝の低下によりさらに時間を要するケースもあるとされています(引用元: ゆま整形リハビリクリニック)。

部位ごとの目安

部位によっても改善期間は大きく異なります。一般的には、肋骨は約3週間、鎖骨は4〜6週間、上腕骨は6週間程度、大腿骨では8週間前後、大腿骨頸部では12週ほどかかるとされています(引用元: 看護roo! / goshominami-clinic.jp)。同じ骨折でも骨の太さや負荷のかかり方によって期間に違いが出るのが特徴です。

上肢と下肢の違い

概算として、腕や肩などの上肢ではおおよそ2か月、足や膝などの下肢では3か月程度が目安になると説明されています。これは下肢が体重を支える役割を担っており、負担が大きいため改善に時間がかかるためと言われています(引用元: 東洋経済オンライン / さぽくる / medicalconsulting.co.jp)。

半年〜1年かかる場合も

なかには半年から1年以上かかるケースも存在します。特に高齢者や大腿骨頸部の骨折では、改善が遅れる傾向があるとされ、日常生活に復帰するまで長期的なリハビリが必要になることも少なくありません(引用元: 東洋経済オンライン)。

#骨折改善期間

#部位別目安

#年齢による違い

#上肢と下肢

#長期化するケース

3、治癒判断のポイントと注意すべき合併症

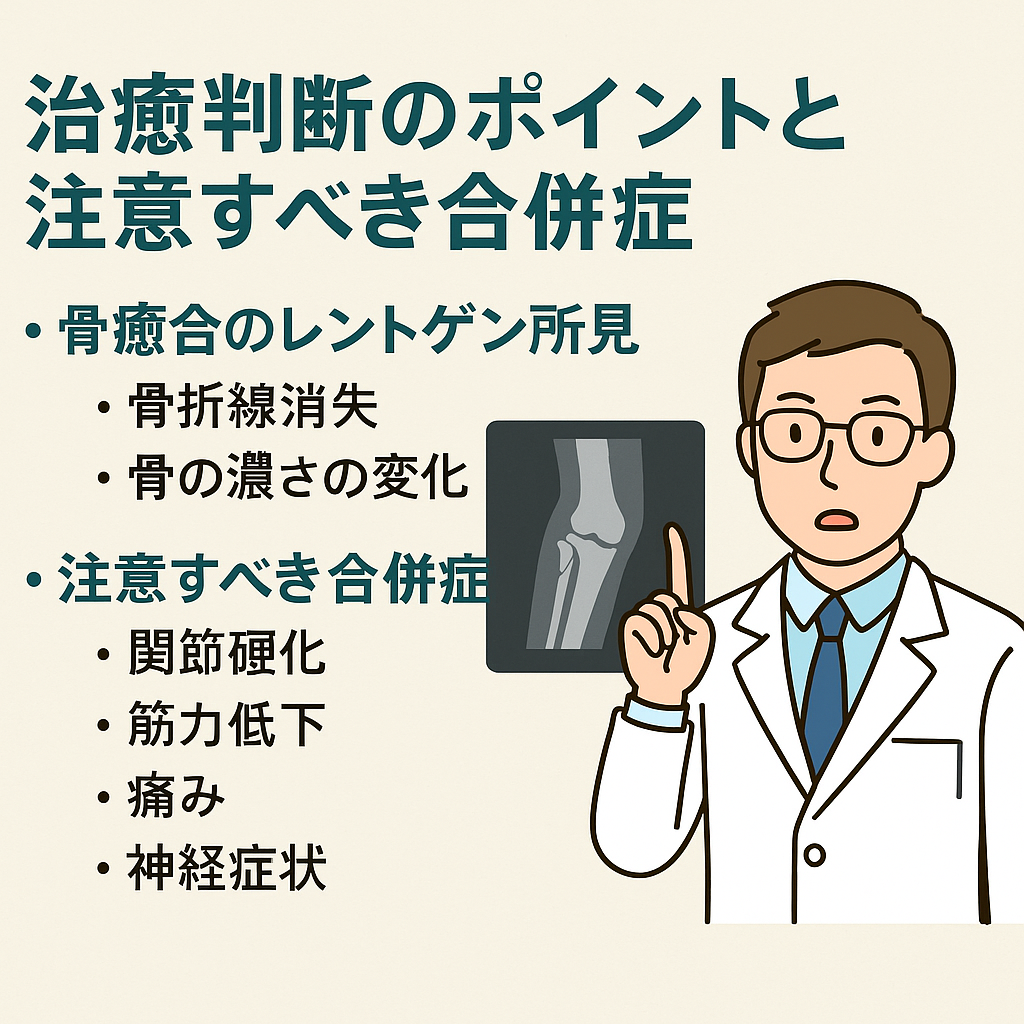

レントゲンでの骨癒合チェック

骨折が改善していく過程では、レントゲンでの経過観察が重要とされています。具体的には「骨折線の消失」や「骨の濃さの変化」が治癒の目安になると言われています(引用元: ユビー / さぽくる / ゆま整形リハビリクリニック)。ただし、画像上の癒合が進んでいても、日常生活で痛みや違和感を伴うことがあるため、レントゲン所見と自覚症状の両方を見ながら経過を確認していくことが大切とされています。

症状回復と骨癒合の違い

よく「痛みが軽くなったから改善した」と考えがちですが、症状の回復と骨の癒合は必ずしも一致しないと言われています。例えば、腫れや痛みが落ち着いても、骨そのものはまだ強度が十分ではない場合もあります。そのため、自己判断で運動量を増やすと再骨折のリスクが高まる可能性があるとされています(引用元: ゆま整形リハビリクリニック)。

注意すべき合併症

骨折の改善過程では、合併症にも注意が必要です。代表的なものとしては「関節の硬化(可動域制限)」「筋力低下」「慢性的な痛み」「神経症状」などが挙げられています。特に長期間の固定や不適切なリハビリが続くと、筋肉の萎縮や関節の可動域制限が起こりやすいと説明されています(引用元: medicalconsulting.co.jp)。このため、医師や理学療法士の指導を受けながら無理のない範囲で体を動かすことが推奨されています。

#骨折癒合チェック

#レントゲン所見

#症状回復との違い

#合併症リスク

#リハビリの重要性

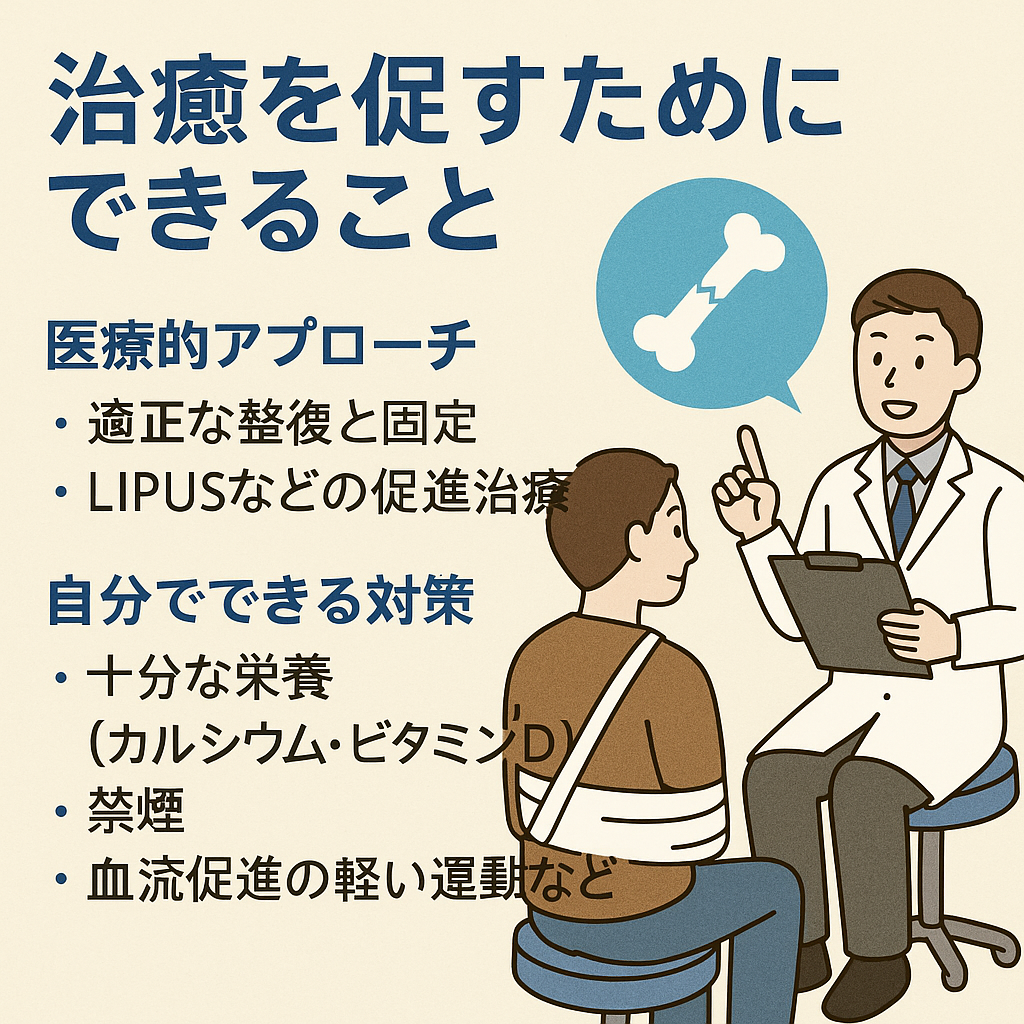

4、治癒を促すためにできること

医療的アプローチ

骨折の改善を早めるためには、まず正しい整復と固定が欠かせないと言われています。骨の位置を適切に戻し、ギプスや装具で安定させることが、骨癒合の基盤になるとされています。さらに、LIPUS(低出力超音波パルス療法)のような検査法が補助的に用いられる場合もあり、微弱な超音波刺激によって骨の再生をサポートすると報告されています(引用元: はっとりはりきゅう接骨院グループ)。

自分でできる対策

医療的サポートに加えて、日常生活で意識できるポイントもあります。

- 栄養管理:カルシウムやビタミンDの十分な摂取が骨形成に役立つとされています。魚介類や乳製品、日光浴を取り入れることも一案です。

- 禁煙:喫煙は血流を悪化させ、骨の癒合に悪影響を与えると指摘されています。改善を早めたい場合は禁煙が推奨されています。

- 血流促進の運動:固定中でも、医師の指導のもとで可能な範囲の軽い運動やストレッチを行うことで、血行が良くなり回復のサポートになると言われています(引用元: ユビー)。

こうした工夫を組み合わせることで、骨折の改善過程をサポートしやすくなるとされています。ただし、無理に動かすことは再損傷につながるリスクがあるため、必ず専門家の指示を踏まえて進めることが大切です。

#骨折改善サポート

#医療的アプローチ

#セルフケア

#栄養と生活習慣

#リハビリ促進

5、リハビリ開始のタイミングと具体的対策

急性期に行うリハビリ

骨折直後の数日から数週間は「急性期」と呼ばれ、この時期は安静が基本とされています。ただし完全に動かさないわけではなく、患部以外の関節や筋肉を軽く動かすリハビリが有効と言われています。例えば、足を骨折した場合は上半身や反対側の足を少しずつ動かすことで、血流を保ち筋力低下を防ぐ助けになるとされています(引用元: goshominami-clinic.jp)。

段階的なリハビリの実践

急性期を過ぎると、医師の判断に基づいて患部の可動域を広げる練習や筋力回復を目指すリハビリが始まります。自宅でも工夫できる方法として、タオルを使ったストレッチや、座ったままでの足首運動などが紹介されています。こうした軽度の運動を段階的に取り入れることで、硬くなりがちな関節を少しずつ柔らかくし、筋肉の萎縮を防ぐ効果が期待できると言われています。

重症例における長期リハビリ

一方で、骨盤骨折など重症のケースでは、改善までに長い時間がかかることも少なくありません。半年から1年以上リハビリを継続する必要がある場合もあり、段階的に歩行練習や体幹トレーニングを行う流れが一般的だとされています。特に高齢者では生活動作への復帰に時間がかかることが多いため、根気強いサポートが大切だと説明されています(引用元: medicalconsulting.co.jp)。

#骨折リハビリ

#急性期対応

#段階的回復

#自宅でできる運動

#長期リハビリ