「骨にひびが入った」とは?定義とメカニズム

「骨にひびが入った」というのは、医学的には**「不全骨折(亀裂骨折)」**と呼ばれる状態を指すことが多いと言われています。完全に骨が折れるわけではなく、骨の一部に細かい亀裂が入った状態で、見た目には外傷が目立たないこともあります。

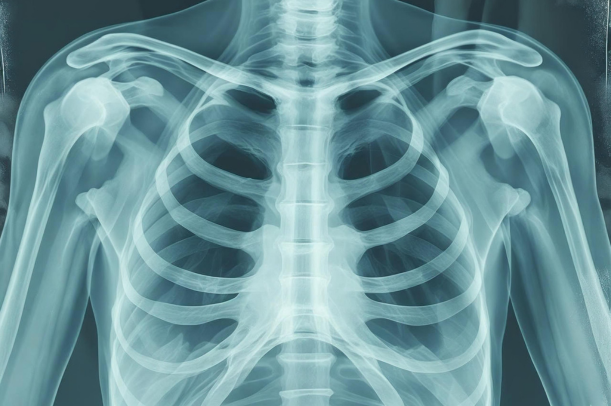

一方で、強い痛みや腫れ、押すと響くような圧痛を感じるケースが多く、レントゲンなどの検査をしなければ発見が難しい場合もあるようです。

引用元:メディカルコンサルティング、オムロン ヘルスケア、いしゃ直送

なぜ骨にひびが入るのか?

骨にひびが入る原因は、外から強い衝撃を受けた時や同じ動作の繰り返しによる「疲労骨折」などが代表的です。

たとえば、転倒やスポーツ中の接触、交通事故などで一瞬の力が骨に加わることでひびが入ることがあります。また、マラソンやジャンプ競技のように体の一部に負担が集中する動作を長期間続けると、微細なダメージが蓄積し、気づかないうちに骨に亀裂が生じるケースも報告されています。

さらに、骨粗しょう症などで骨密度が低下している場合は、軽い衝撃でもひびが入りやすいとされています。年齢を重ねると骨の強度が落ちやすく、「ちょっとつまずいた」「壁にぶつかった」程度でも発症することがあるそうです。

引用元:オムロン ヘルスケア、いしゃ直送

ひびが入りやすい部位とは?

骨にひびが入りやすい場所としては、肋骨・手首・脚(特にすねの骨や足の甲)などがよく知られています。

肋骨の場合は、転倒やくしゃみ・咳などで胸部に力がかかることで発生することが多いと言われています。手首は転んだ際に手をついた時、脚では走行中やジャンプの着地で繰り返し衝撃を受ける部位に亀裂が入るケースが多いようです。

これらはどれも「最初は軽い打撲かと思ったが、数日経っても痛みが取れない」という経過をたどることがあり、注意が必要とされています。

痛みが長く続く、腫れが引かない、動かすとズキッと響くなどのサインがあれば、整形外科での検査を受けることが望ましいとされています。早期に対応することで、悪化や長期化を防ぎやすいと考えられています。

引用元:メディカルコンサルティング、オムロン ヘルスケア、いしゃ直送

#骨にひびが入った

#不全骨折

#疲労骨折

#肋骨のひび

#骨粗しょう症対策

骨にひびが入った時の主な症状と見分け方

「骨にひびが入った」ときは、見た目では判断しにくいのに強い痛みや違和感が続くことが特徴だと言われています。完全な骨折のように骨がずれるケースは少なく、軽いケガのように見えても、実は不全骨折(亀裂骨折)だったということも少なくありません。では、どのようなサインで気づけるのでしょうか。

引用元:fracture-net.jp、いしゃ直送、整形外科森クリニック

押すと響く「圧痛」は最も分かりやすいサイン

骨にひびが入った時によく見られるのが、押したときにズンと響くような痛み=圧痛です。

打撲との違いは、皮膚や筋肉の表面ではなく、深部に刺すような痛みが出る点だと言われています。

「触れるだけでズキッとする」「痛む場所がはっきりしている」といったケースでは、ひびの可能性を疑う目安になるそうです。

また、安静にしていても痛みが残る、夜寝ている時も疼くなどの症状が続く場合もあります。

引用元:fracture-net.jp

腫れ・内出血・熱感などの違和感もポイント

骨にひびが入ると、周囲の筋肉や血管にも負担がかかるため、患部が腫れたり、内出血によって青紫のあざが出ることもあります。

このような変化は時間が経つほど目立つことが多く、打撲との区別がつきにくいと言われています。

さらに、骨や関節のまわりが**熱っぽく感じる(熱感)**こともあり、これは炎症反応の一種と考えられています。

「最初は我慢できる程度だったのに、翌日になって痛みや腫れが増した」と感じる場合は、ひびが進行している可能性もあるとされています。

引用元:いしゃ直送

動かすと痛む・違和感が続く場合は注意

ひびの場合、骨がずれていないため変形や激痛は少ない傾向があると言われています。

しかし、「動かすとズキッと痛む」「体重をかけると痛い」「深呼吸で痛みが走る」といった動作時の違和感が長く続くことが特徴です。

中には「ただの打撲だと思って放置していたら、痛みが引かず長期化した」というケースもあるそうです。

特に肋骨や足、手首などは、日常の動作で負担がかかりやすく、放っておくと改善が遅れる可能性もあるとされています。

引用元:整形外科森クリニック

#骨にひびが入った

#圧痛

#内出血

#腫れと熱感

#打撲との違い

部位別の特徴:特に多い「肋骨(ろっこつ)・手首・脚」でのひび

肋骨にひびが入った時の特有の症状

肋骨のひびで出やすい症状

「骨にひびが入った時」というと、まず肋骨が思い浮かぶ人も少なくないはずです。実は、肋骨にひび(不全骨折・亀裂骨折)が入ると、特有の症状が出ると言われています。たとえば、呼吸や咳をした際に「胸がズキッと痛む」「身体をひねると響く」というケースです。引用元:[turn0search0]、[turn0search22]、[turn0search14]。

呼吸・咳・身体をひねった時の痛みと日常への影響

肋骨というのは、胸の前後・側面を囲む骨で、呼吸に合わせて軽く動く構造にあります。ですから、ひびが入ると「深呼吸」「咳」「くしゃみ」で痛みが増すことが少なくないと言われています。引用元:[turn0search8]、[turn0search0]。

さらに、「身体をひねる」「寝返りを打つ」「腕を上げる」といった動作でも痛みが出やすく、「あれ?ただの筋肉痛かな?」と見過ごされることもあります。引用元:[turn0search22]。

日常生活では、例えば「夜寝返りできない」「くしゃみ・咳をすると胸が痛んで我慢する」「重い荷物を持つと胸が張る」など、ちょっとした動きがストレスになります。こうした動きが楽にできないと、体をかばって無理な姿勢を取りがちになり、痛みが長引く恐れも指摘されています。引用元:[turn0search19]。

また、肋骨のひびを放置してしまうと、呼吸が浅くなってしまったり、合併症として肺炎や気胸のリスクが高まるケースがあるとも言われています。引用元:[turn0search8]。

ですから、もし「押すと痛い」「咳や呼吸が苦しい」「胸をひねると響く」という症状が数日続いているならば、軽く考えずに整形外科での検査を検討するのがおすすめと言われています。引用元:[turn0search0]。

手首・腕・脚でひびが入りやすい状況

手首・腕・脚にひびが入る典型的な状況

次に、手首・腕・脚にひびが入りやすい状況を見てみましょう。まず手首では、転倒して手を突いた「手をついてしまった」瞬間に起こることが多いです。特に中高年女性で、骨粗しょう症の影響で骨がもろくなっていると、軽い転倒でもひびが入りやすいと言われています。引用元:[turn0search10]、[turn0search21]。

腕や脚に関しても、スポーツ中のジャンプ・着地・ランニング動作の繰り返し、あるいは骨粗しょう症などで「ちょっとした衝撃でもひび」という状況が起き得るとされています。引用元:[turn0search27]、[turn1search0]。

各部位で出る症状・日常生活に出る影響

- 手首/腕:手をついた直後から「手首がグキッとした」「手を動かすと痛む」「握る動作がしづらい」といった症状が出ることがあります。変形がない “ひび” の場合でも、「手を突いた後、いつまでも痛む」「腫れ・あざが出た」「手首を動かすと響く」なら要注意です。引用元:[turn0search4]、[turn0search7]。日常では「扉を開ける・コップを持つ・バッグを持つ」など普段の動作がつらくなります。

- 脚(特にすね・足の甲・太もも付近):繰り返し着地するスポーツ、走動時の衝撃、骨粗しょう症による脆弱さなどが背景にあります。脚にひびが入ると「歩き出しが痛い」「階段の上り下りがつらい」「足を引きずる」「荷重をかけると響く」という症状が出ることがあります。引用元:[turn1search8]、[turn1search0]。日常生活では「立ち上がる・歩く・買い物・家事」など動くこと全般に負担が出てしまうため、早めに気づいて対処することが大事です。

- 共通点:「ひび=ズレが少ない骨折」であるケースが多いため、変形や強烈な激痛が出ないことがあります。だから「動けるから大丈夫」と思いがちですが、動かすと痛む・腫れがある・違和感が残るという場合は、放置すると悪化するリスクがあると言われています。引用元:[turn1search9]。

このように、部位ごとに「ひびが入りやすい状況」と「出やすい症状・日常での影響」が異なります。もし気になる症状が続いているなら、無理をせず専門の整形外科へ相談することをおすすめします。

#肋骨ひび

#手首骨ひび

#脚の骨ひび

#骨粗しょう症リスク

#日常動作痛

受診すべきタイミング・応急対応と検査の流れ

骨にひびが入った時、「これくらいなら大丈夫かな」と自己判断してしまう方も少なくありません。しかし、放置すると悪化したり治りが遅れたりすることがあるため、早めの対応が重要と言われています。ここでは、来院の目安と応急対応、整形外科で行われる一般的な検査の流れについて整理します。

引用元:整形外科森クリニック、倉石整形外科クリニック(長野市)

「受診した方がいい」症状の目安

骨にひびが入った場合、初期は単なる打撲のように感じることもありますが、次のような症状が続くときは整形外科での検査を検討した方が良いと言われています。

- 痛みが数日経っても引かない、または強まっている

- 腫れや内出血が広がってきた

- 関節を動かすと鋭い痛みが走る

- 感覚が鈍い、しびれがある、力が入りにくい

- 骨や関節の形が明らかに変わって見える

こうしたサインは「ひび」や「ずれのない骨折」が隠れているケースがあるそうです。

特に、高齢者や骨粗しょう症の方では、軽い転倒でも骨にダメージが生じやすいため注意が必要とされています。

引用元:整形外科森クリニック

応急対応の基本(RICE処置)

痛みや腫れがある場合は、**応急的に「RICE処置」**と呼ばれる方法が有効とされています。

「RICE」は次の4つの頭文字を取ったものです。

- Rest(安静):痛む部位を動かさず休ませる

- Ice(冷却):冷やして炎症や腫れを抑える(20分を目安に繰り返す)

- Compression(圧迫):軽く包帯などで固定し、腫れの拡大を防ぐ

- Elevation(挙上):心臓より高く上げることで、血流による腫れを和らげる

ただし、強く締めすぎたり、長時間冷やしすぎたりすると逆効果になるため、痛みの程度を確認しながら行うことが大切だと言われています。

引用元:倉石整形外科クリニック

整形外科での触診・検査の流れ

整形外科ではまず、どんな動作やタイミングで痛みが出たかなどを詳しく聞く問診が行われます。

その後、患部の腫れや圧痛、可動域などを確認する触診を行い、必要に応じてX線(レントゲン)検査を実施します。

もしX線で異常が確認しづらい場合は、CTやMRIでより細かい骨の状態を確認することもあるそうです。

引用元:整形外科森クリニック

不全骨折の一般的な治療とリハビリの流れ

骨にひびが入った場合は、ギプスやサポーターで患部を固定して安静を保つのが一般的な方法だと言われています。

期間は部位や年齢によって異なりますが、目安として2〜6週間前後の固定が行われることが多いようです。

その後、痛みが落ち着いてきたら軽い関節運動やリハビリを始め、筋力低下や可動域制限を防ぐことが勧められています。

また、骨の回復には十分な栄養(カルシウム・ビタミンDなど)や睡眠、禁煙なども関係すると言われており、生活面でのサポートも重要です。

#骨ひび応急処置

#RICE処置

#整形外科検査

#ギプス固定

#骨の回復サポート

放置するとどうなるか?後遺症・予防・早く改善するためのコツ

「骨にひびが入ったけど、そこまで痛くないから大丈夫」と思って放置してしまう人は少なくありません。

しかし、ひび(不全骨折)をそのままにすると、治癒が遅れたり、後遺症につながるリスクがあると言われています。ここでは、放置による影響と、早く改善するためのポイント、再発を防ぐセルフケアについてまとめます。

引用元:メディカルコンサルティング

放置によるリスクと後遺症

骨にひびが入った状態を放置すると、**骨の位置がずれて変形したり、骨の癒合が遅れる(治癒遅延)**ことがあると言われています。

一見、動かせる・歩けると感じても、骨の中では微妙なズレが進行しているケースもあるそうです。

また、ひび周囲の神経や血管に炎症が広がり、神経痛・しびれ・感覚異常が残ることもあるとされています。

特に、関節に近い部位(手首・足首・膝など)のひびを放置すると、**関節の動きが硬くなる「可動域制限」**や、再発しやすい慢性的な痛みにつながることもあるようです。

放置すれば自然に治るというものではなく、正しい固定と安静、経過観察が大切だと考えられています。

引用元:メディカルコンサルティング

早く改善するためのポイント

骨のひびを早く改善させるためには、安静・栄養・生活習慣の3つを整えることが重要だと言われています。

まず、安静期間は医師の指示を守ることが基本です。痛みが和らいでも、完全に癒合していない段階で無理をすると、再びひびが広がることがあります。

また、タンパク質・カルシウム・ビタミンD・マグネシウムなど、骨の修復に必要な栄養を意識して摂ることが大切です。

さらに、睡眠の質を高める・喫煙を控える・アルコールを減らすといった生活面の改善も、骨の再生をサポートすると言われています。

「早く治したい」と焦るよりも、焦らず安定した回復を目指すことが結果的に近道になると考えられています。

再発防止・骨を強くするためのセルフケア

再発を防ぐためには、骨の強度を保つ習慣づくりが欠かせません。

具体的には、

- 軽い運動やストレッチで血流を促し、骨の代謝を高める

- ウォーキングや筋トレで適度な負荷を与える

- 日光を浴びてビタミンDを生成する

- 転倒しにくい環境づくり(段差・照明・滑り止め対策など)

また、閉経後の女性や高齢者では、骨粗しょう症対策も重要です。

栄養補給と運動を組み合わせることで、骨密度の維持につながると言われています。

無理のない範囲で体を動かしながら、「骨を育てる」意識を日常に取り入れることが再発防止の鍵です。

引用元:メディカルコンサルティング

#骨ひび放置リスク

#骨折予防

#安静と栄養

#骨粗しょう症対策

#再発防止ケア