首こりとは? — 原因と起こりやすい状態を整理

首こりの正体とは?

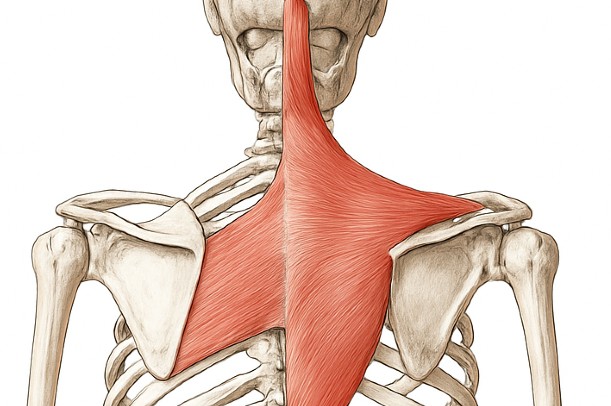

「首が重い」「動かすと痛い」「肩までだるい」――そんな不快感を感じる人は多いですよね。実はこの“首こり”というのは、首まわりの筋肉が過度に緊張してしまうことで起こる状態を指します。特に、首から肩にかけてつながる**僧帽筋(そうぼうきん)や肩甲挙筋(けんこうきょきん)**などが硬くなり、血流が滞ることで痛みやだるさが出ると言われています。

人間の頭はボーリングの球ほどの重さ(約5〜6kg)があります。その重さを細い首の筋肉で常に支えているため、スマホやパソコンの長時間使用などで姿勢が崩れると、わずかな前傾でも首まわりに大きな負担がかかってしまうのです。

引用元:くまのみ整骨院ブログ、日本整形外科学会

首こりが起こりやすい人の特徴

首こりは、日常の何気ない動作の積み重ねでも起こります。例えば、デスクワークが多く長時間パソコンに向かっている人、スマホをうつむいて見る時間が長い人、また冷暖房の風を直接浴びている人などです。

加えて、運動不足で筋肉が硬くなっている人や、ストレスがたまりやすい人も首こりを感じやすいと言われています。緊張や不安が続くと、無意識に肩に力が入ったり、呼吸が浅くなったりして、筋肉の緊張が続いてしまうためです。

特に最近は「ストレートネック(スマホ首)」と呼ばれる姿勢が増えており、本来ゆるやかにカーブしているはずの首の骨(頸椎)がまっすぐになってしまうケースも見られます。これにより、筋肉や神経に余分な圧力がかかり、こりや痛みが悪化しやすい傾向があるとされています。

引用元:Medical Note、NHK健康ch

体全体のバランスが関係することも

実は、首こりは首だけの問題ではないこともあります。猫背や骨盤の傾き、噛みしめの癖など、体全体のバランスが崩れていると、首まわりに負担が集中しやすくなります。

整骨院などでは、首だけでなく姿勢全体の歪みや筋肉のバランスを整える施術を行うことで、首こりの根本的な改善を目指すこともあると言われています。

このように、首こりは単なる“首のこり”ではなく、日常習慣・姿勢・筋肉・神経など、さまざまな要素が絡み合って起こる状態なのです。

#首こり #姿勢改善 #スマホ首 #僧帽筋 #デスクワーク疲れ

首こり ストレッチでアプローチすべき筋肉とその働き

首こりを感じやすい筋肉とは?

首こりの原因となるのは、首や肩まわりに存在する複数の筋肉の緊張です。特に関係が深いのが「僧帽筋(そうぼうきん)」「肩甲挙筋(けんこうきょきん)」「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」といった筋肉です。これらの筋肉は、首を支えたり、肩を動かしたりする重要な働きを担っています。

例えば、僧帽筋は首から背中の上部にかけて広がる大きな筋肉で、頭の重さを支える役割を果たしています。しかし、デスクワークやスマホ操作のように前かがみの姿勢が続くと、常に引っ張られる状態になり、筋肉が固まってしまうのです。

一方、肩甲挙筋は肩甲骨を持ち上げる働きがありますが、緊張が続くと「首の付け根」や「肩の内側」にピンポイントの痛みを感じることもあります。これが“首から肩にかけての重だるさ”として感じられることが多いと言われています。

引用元:くまのみ整骨院ブログ、日本整形外科学会

ストレッチで緩めるべきポイント

首こりをやわらげるためには、単に「首を回す」だけでは不十分です。ポイントは、首・肩・背中をつなぐ広範囲の筋肉をゆるめることです。

たとえば、僧帽筋をほぐすには「肩をすくめてから力を抜く」動作をゆっくり繰り返すのが効果的だと言われています。肩甲挙筋に対しては、首を軽く横に倒してストレッチすることで、張りをやわらげることができます。

また、胸鎖乳突筋は首の前側から斜めに走る筋肉で、顔の向きや姿勢にも関係します。ここが硬くなると、頭痛や顎の違和感につながることもあるため、顎を軽く引いて首を左右に倒すストレッチが有効だとされています。

重要なのは「呼吸を止めないこと」。深く息を吸いながら筋肉を伸ばし、吐きながら力を抜くとより効果的に緊張が取れやすくなります。

引用元:Medical Note、NHK健康ch

首だけでなく肩甲骨も動かす意識を

首の筋肉は肩甲骨や背中の筋肉と密接に連動しています。そのため、首のストレッチを行う際には、肩甲骨を意識して動かすことも大切です。

肩を大きく回す・胸を開く・背すじを伸ばすといった動きが、首まわりの血流を促し、筋肉のこわばりを解きほぐすサポートになります。

このように、首こりストレッチの目的は「首だけを伸ばすこと」ではなく、「全体のバランスを整えること」。一つ一つの動作を丁寧に行うことで、慢性的なこりがやわらぎやすくなると言われています。

#首こりストレッチ #僧帽筋 #肩甲挙筋 #胸鎖乳突筋 #肩甲骨可動域

首こり ストレッチの具体的なやり方 — 安全に行うためのポイント

まずは「呼吸」と「姿勢」を意識することから

首こりストレッチを行う前に大切なのは、呼吸を整えることです。呼吸が浅いままだと筋肉に力が入りやすく、ストレッチの効果が出にくいと言われています。

「鼻から吸って、口からゆっくり吐く」を意識しながら、リラックスした状態で始めるのがおすすめです。

また、姿勢も重要です。背すじを伸ばして座り、骨盤を立てるようにして行うと、首まわりの筋肉に余計な負担をかけずに伸ばすことができます。

自宅やオフィスでできる首こりストレッチ例

首こりをやわらげるためのストレッチは、道具を使わずに簡単にできます。ここでは代表的なものを紹介します。

- 首を横に倒すストレッチ

椅子に座って背すじを伸ばし、片方の手で頭を横にゆっくり倒します。肩が上がらないよう意識し、反対側の首すじがじんわり伸びる感覚を感じながら15〜20秒キープ。左右それぞれ行いましょう。 - 首を前に倒すストレッチ

両手を後頭部に軽く添え、頭を前に倒して首の後ろを伸ばします。力を入れすぎず、呼吸を止めないことが大切です。デスクワークの合間にもできる簡単なリセット法です。 - 肩甲骨寄せストレッチ

胸を開いて両肩を後ろに引き、肩甲骨を寄せるように意識します。この動きは首こりの原因となる「猫背姿勢」の改善にもつながると言われています。

どのストレッチも、反動をつけずにゆっくり行うことがポイントです。痛みを感じるほど無理に伸ばすのは逆効果なので注意しましょう。

ストレッチを習慣化するコツ

首こりは一度ストレッチをしてもすぐには変わりません。大切なのは**「1日数回、短時間で続けること」**です。

朝起きたとき・仕事の休憩中・寝る前など、生活の中に取り入れると習慣化しやすくなります。

また、冷暖房の影響で首が冷えていると筋肉が硬くなりやすいため、軽く温めてから行うのも効果的だと言われています。

「一気に頑張るよりも、こまめにリセットする」——それが首こりをやわらげる近道です。

#首こりストレッチ #デスクワークケア #姿勢リセット #肩甲骨ストレッチ #呼吸法

首こりを放っておくとどうなる? — 慢性化と注意すべきサイン

放置によるリスクとは?

「少しこっているだけだから」と放っておくと、首こりは徐々に慢性化し、日常生活に支障をきたすことがあります。

筋肉の緊張が長く続くと、血流が滞り、酸素や栄養が行き届かなくなります。その結果、疲労物質が溜まりやすくなり、痛みや重だるさが取れにくくなると言われています。

特に、肩から首にかけての僧帽筋や肩甲挙筋が硬くなると、頭への血流も悪くなり、頭痛・めまい・集中力の低下などを引き起こすこともあります。

自律神経への影響にも注意

首こりは、単なる筋肉疲労だけではなく、自律神経の乱れにもつながるとされています。

首のまわりには、血管や神経、特に自律神経が多く通っているため、筋肉が硬くなるとその働きにも影響を与えることがあります。

「夜眠れない」「手足が冷える」「息苦しい」といった症状がある場合、首まわりのこりが関係していることもあると言われています。

このような状態が続くと、体が常に緊張モードになり、リラックスしづらくなります。特にデスクワークやストレスの多い環境では、心身のバランスを崩しやすくなるため注意が必要です。

こんなサインがあれば要注意

首こりが慢性化すると、ただの「張り」や「だるさ」では済まないケースもあります。

次のような症状が見られる場合は、早めに専門家に相談することがすすめられています。

- 首を動かすと痛みが走る

- 手や腕にしびれがある

- 頭痛や吐き気を伴う

- 朝起きたときに首が固まっている

- 寝ても疲れが取れない

これらの症状は、筋肉だけでなく神経や関節の問題が関係している可能性があります。放置せず、整骨院や医療機関で触診や検査を受け、原因を見極めることが大切です。

引用元:日本神経学会、厚生労働省e-ヘルスネット

放置せず「早めのケア」を

首こりは一度悪化すると改善まで時間がかかる傾向があるため、早めのケアが重要だと言われています。

軽い段階でストレッチや姿勢の見直しを取り入れれば、悪化を防ぐことができます。

「ただの肩こりだと思っていたら実は首こりだった」というケースも多いため、気づいた段階で体をいたわることが大切です。

#首こり慢性化 #自律神経の乱れ #頭痛対策 #姿勢改善 #早めのケア

首こり ストレッチ+日常生活でできるケア習慣

姿勢を意識するだけでも変わる

首こりを防ぐ第一歩は、日常生活の「姿勢」を見直すことです。

デスクワークやスマホ操作のとき、つい前かがみになっていませんか?頭が前に出ると、その重さを支えるために首の筋肉が緊張し続ける状態になります。

椅子に深く腰をかけ、背すじを軽く伸ばして顎を引くように意識するだけでも、首の負担はぐっと減ると言われています。

また、モニターの位置を目の高さに合わせる・スマホを顔の近くで持つなど、日常のちょっとした工夫が首こり予防につながります。

引用元:くまのみ整骨院ブログ、NHK健康ch

首こり対策は「体全体の巡り」を整えること

首こりは、首だけの問題ではなく体全体の血流や筋バランスの乱れと関係していることが多いです。

そのため、ウォーキングやストレッチ、軽い体操などで全身の血行を促すことが大切だと言われています。

特に、肩甲骨まわりを動かすストレッチや深呼吸を取り入れると、首への負担を減らす効果が期待できます。

また、湯船につかって体を温めることも効果的です。入浴はリラックス効果だけでなく、筋肉の緊張を和らげ、血流を改善する働きがあるとされています。

引用元:Medical Note、日本整形外科学会

仕事中の「ながらケア」も有効

忙しいときでも、ながらストレッチなら無理なく続けられます。

たとえば、パソコン作業の合間に肩をすくめてストンと下ろす、電話を取る前にゆっくり首を回すなど、1回30秒ほどの動きを取り入れるだけでも十分です。

また、深呼吸を意識することで、自律神経のバランスを整え、ストレスからくる首こりの予防にもつながると言われています。

机の高さや椅子の位置を自分に合うように調整することも、長期的には非常に重要です。小さな積み重ねが、首への負担を大きく減らしてくれます。

整骨院でのケアを取り入れる選択

セルフケアで改善しづらい場合や、慢性的な痛みがあるときは、整骨院でのサポートを検討してみるのも良い方法です。

整骨院では、首こりの原因を姿勢や骨格のバランスから分析し、筋肉や関節の動きを整える施術を行うことがあります。

また、日常生活での姿勢指導やストレッチのアドバイスを受けることで、再発予防にもつながります。

「痛みを和らげるための場」ではなく、「体の使い方を見直す場所」として活用すると、より効果的です。

引用元:日本柔道整復師会

継続こそ最大の予防法

首こりは、日々の姿勢や生活習慣の積み重ねから生まれます。だからこそ、継続的なケアが一番の対策です。

ストレッチを無理なく続ける、姿勢を意識する、リラックスする時間を作る——この3つを意識するだけでも、首まわりは変わっていくと言われています。

「気づいたときに少し動かす」くらいの気軽さで、まずは今日から始めてみてはいかがでしょうか。

#首こりケア #姿勢改善 #ストレッチ習慣 #血流促進 #整骨院サポート