頚椎症とは何か? 定義と種類

頚椎症の定義

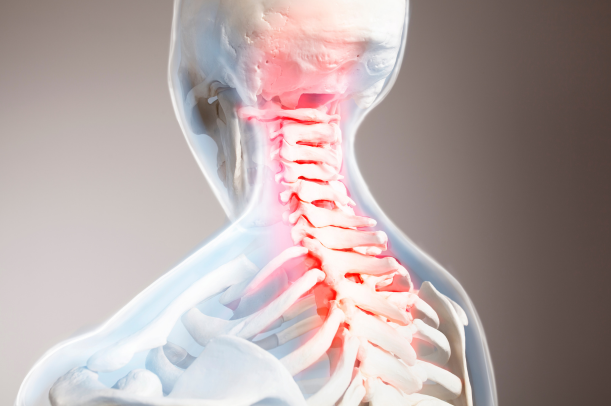

「頚椎症」とは、首の骨(頚椎)が加齢や長年の負担によって変化し、椎間板の劣化や靭帯の硬化、骨のとげ(骨棘)ができる状態を指すと言われています。首の部分は体の中でもよく動くため、日々の姿勢や作業の影響を受けやすく、変化が起こりやすい部位と考えられています。引用元: AllAbout

頚椎症の種類

頚椎症には大きく分けて三つのタイプがあると言われています。

- 神経根症:首から出る神経が圧迫され、腕の痛みやしびれが出やすい

- 脊髄症:脊髄そのものが圧迫され、手足の動かしづらさや歩行の不安定さが現れる

- 混合型:神経根と脊髄の両方に影響が出るケース

それぞれ症状の出方が異なるため、自覚症状からおおよその見当がつく場合もあると言われています。引用元: sot-medical

発症しやすい要因

頚椎症は、年齢を重ねることでリスクが高まるとされています。特に中高年以降では椎間板が乾燥して弾力がなくなり、骨や靭帯に負担が集中しやすくなると言われています。また、長時間のデスクワーク、スマホをうつむいて操作する習慣、重い物を持つ職業なども要因となりやすいと考えられています。性別や体格よりも、姿勢や日常習慣の影響が大きいとされています。引用元: AJクリニック

#頚椎症

#首の痛み

#加齢変化

#神経根症

#脊髄症

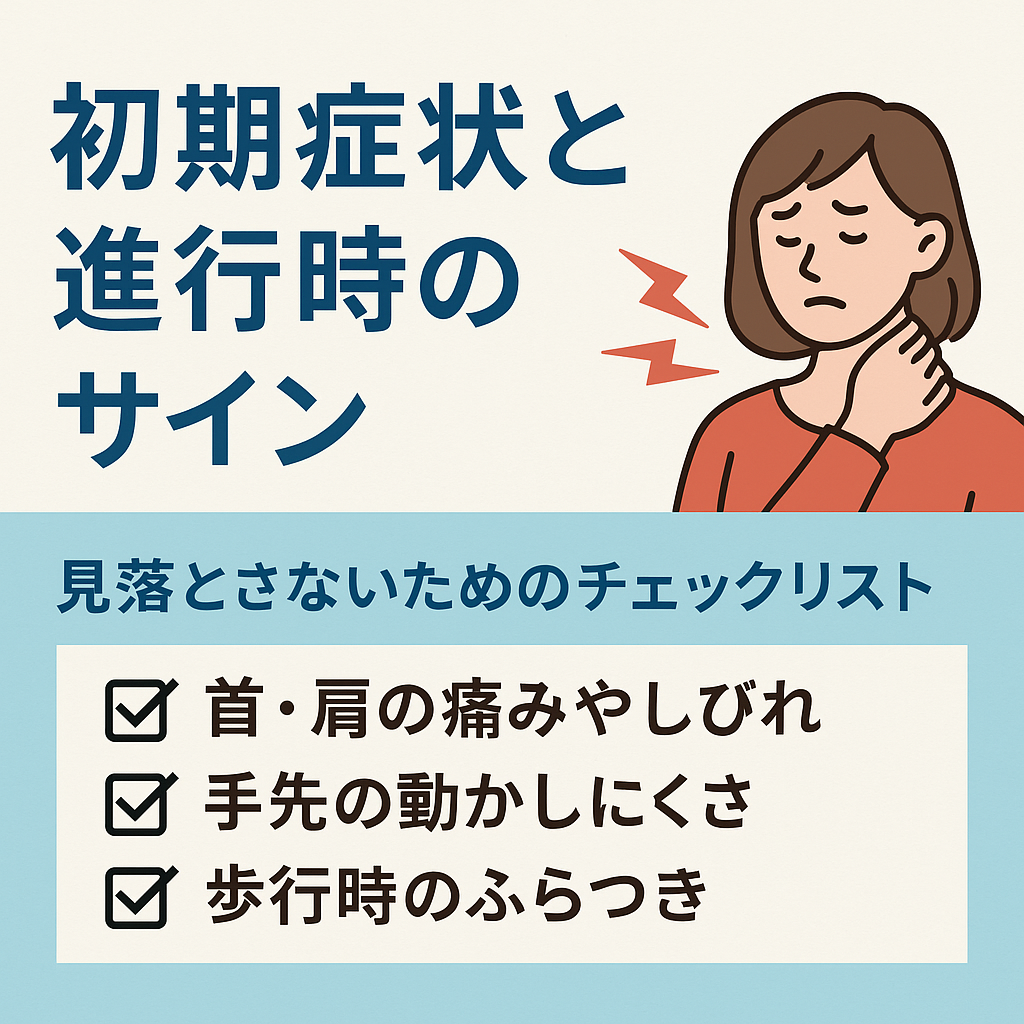

初期症状と進行時のサイン(見落とさないためのチェックリスト付き)

首・肩・腕に出やすい初期症状

「最近、首が重だるい」「肩こりがなかなか改善しない」と感じることはありませんか?

頚椎症の初期段階では、首や肩、腕にかけての痛みやしびれが出やすいと言われています。特にデスクワークやスマホを長時間使ったあとに、首を動かすと違和感を覚える人も少なくないようです。また、腕の一部にピリッとした感覚が出たり、力が入りにくいといった変化も初期のサインと考えられています。引用元:AllAbout

進行時に見られる警告サイン

進行すると、首の症状だけでなく全身に影響が出ることがあるとされています。たとえば、細かい作業がやりづらくなったり、ボタンを留める・箸を持つといった動作に支障が出るケースもあります。さらに悪化すると、歩行が不安定になったり、階段の昇り降りでつまずきやすくなることもあるようです。こうした変化は「脊髄への影響が進んでいるサイン」と言われています。引用元:sot-medical

重症度別の症状比較(チェックリスト)

症状の進行具合を見極める目安として、以下のようなチェックリストが参考になると言われています。

- 軽度:首や肩の張り、軽いしびれ、違和感が出る程度

- 中等度:手先の動きが鈍くなる、力が入りにくい、腕や手にしびれが広がる

- 重度:歩行時のふらつき、階段でのつまずき、排尿や排便のコントロールが難しくなる

このように、段階ごとに症状の特徴が違うため「ちょっとした不調だから大丈夫」と考えずに、違和感が続くときは早めに専門機関へ相談することがすすめられています。引用元:AJクリニック

#頚椎症

#初期症状

#首のしびれ

#進行サイン

#チェックリスト

検査と触診方法:いつ・どこで来院するか

来院のタイミング

首の痛みや肩のこりが長引いているときや、しびれが数日以上続くときは注意が必要だと言われています。特に、生活に支障が出るほど症状が強い場合や、徐々に悪化していると感じる場合は、早めに専門機関へ相談することがすすめられています。引用元:AllAbout

触診や検査の内容

来院時には、まず問診で生活習慣や症状の経過を確認されることが多いとされています。その後、触診で首の可動域や痛みの出方をチェックし、必要に応じて神経学的な反応も確認されると言われています。また、画像を用いた検査としてレントゲンやMRI、CTが利用され、骨や椎間板の状態を詳しく調べることが一般的です。引用元:sot-medical

どこで相談すればよいか

最初に相談する場としては、整形外科が基本になると言われています。症状が軽度であっても、早めに状態を把握することが進行防止につながると考えられています。場合によっては、リハビリ科やペインクリニックとの連携も有効とされています。引用元:AJクリニック

#頚椎症

#検査方法

#触診

#整形外科

#来院目安

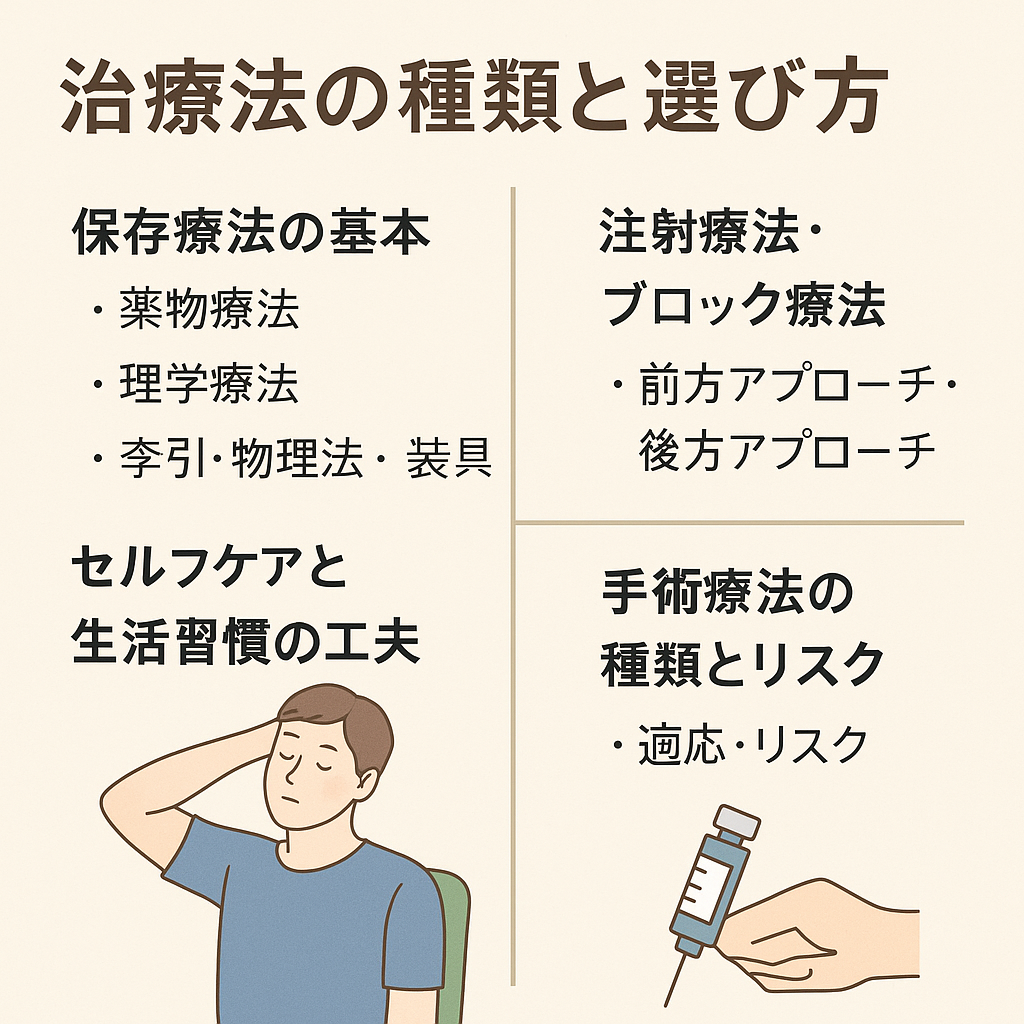

治療法の種類と選び方

保存療法の基本

頚椎症の多くは、まず保存療法と呼ばれる方法で対応するのが一般的だと言われています。薬物療法では、痛みや炎症を和らげる薬を用いるケースがあります。さらに理学療法では、首や肩の筋肉をほぐす運動や、正しい姿勢を身につけるトレーニングが中心となります。牽引や温熱といった物理療法は、首周りの血流を良くし、筋肉の緊張をやわらげる目的で行われることが多いそうです。また、必要に応じて首を安定させるための装具(カラー)を使用することもあるとされています。引用元:AllAbout

セルフケアと生活習慣の工夫

「病院での施術以外に自分でできることはありますか?」とよく聞かれます。セルフケアとしては、首を無理なく動かすストレッチや、肩甲骨をほぐす軽い運動がすすめられる場合があります。日常生活では、デスクワーク時にモニターを目の高さに合わせる、枕の高さを調整する、長時間同じ姿勢を避けるなどの工夫が大切だと言われています。こうした生活習慣の改善は、再発予防にもつながると考えられています。引用元:AJクリニック

注射療法・ブロック療法

保存療法で改善が十分でないとき、注射による神経ブロック療法が検討されることもあります。これは、神経や周囲の炎症部分に薬を直接届け、痛みをやわらげる方法と言われています。効果は一時的であることも多いですが、痛みが強いときに生活の質を保つ手段として利用されることがあるそうです。引用元:sot-medical

手術療法の種類とリスク

保存療法や注射でも改善が見られず、日常生活に大きな影響が出ている場合には手術が検討されると言われています。手術には主に「前方アプローチ」と「後方アプローチ」があります。前方アプローチは首の前側から椎間板を取り除き、人工の素材で安定を図る方法です。後方アプローチは、首の後ろから骨を削り神経の通り道を広げる方法だと言われています。それぞれにメリットとデメリットがあり、再発防止や改善効果と引き換えに、感染や神経損傷などのリスクもあるとされています。引用元:AllAbout

#頚椎症

#保存療法

#セルフケア

#ブロック注射

#手術選択肢

予防・改善のための日常生活習慣とケア

首・姿勢・仕事環境の改善

「長時間パソコンに向かうと首がつらい」と感じる人は多いと思います。頚椎症の予防や改善には、姿勢や仕事環境を見直すことが重要だと言われています。たとえば、モニターを目の高さに調整する、椅子に深く腰をかけて背筋をまっすぐに保つ、枕の高さを適切にするなどがポイントです。枕が高すぎても低すぎても首に負担がかかるので、自分に合う高さを選ぶことがすすめられています。引用元:AllAbout

運動・ストレッチ・筋力トレーニング

首や肩まわりの筋肉を動かすことは、柔軟性と安定性を保つうえで役立つと言われています。例えば、肩を回す簡単な体操や、タオルを使った首のストレッチは自宅で取り入れやすい方法です。また、軽い筋力トレーニングとして、肩甲骨を寄せる運動や背筋を鍛えるエクササイズも有効とされています。これらは、日常的に取り入れることで首への負担を減らしやすいと考えられています。引用元:sot-medical

日常で避けたいこと・注意点

日常生活の中で「やってはいけないこと」もあります。長時間スマホを見続けてうつむく姿勢を取る、重い荷物を急に持ち上げる、首を急にひねるといった動作は、頚椎に負担をかけやすいとされています。仕事や家事の合間に小まめに休憩をとり、姿勢をリセットすることが大切だと言われています。引用元:AJクリニック

再発予防のポイント

一度症状が改善しても、生活習慣を元に戻すと再発につながりやすいと考えられています。再発予防には、日頃からストレッチや軽い運動を習慣化すること、正しい姿勢を意識すること、そして睡眠環境を整えることが役立つとされています。「痛みがなくてもケアを続ける」意識が重要だと言われています。引用元:AllAbout

#頚椎症

#姿勢改善

#ストレッチ習慣

#生活習慣改善

#再発予防