頚椎ヘルニアとは?まず知っておきたい基本構造と仕組み

「首の痛みや腕のしびれが続いていて、もしかして頚椎ヘルニアかも?」

そんな不安を感じたことはありませんか?

頚椎ヘルニアとは、首の骨の間にある「椎間板」というクッションが飛び出し、神経を圧迫してしまう状態を指すと言われています。

頚椎の構造と役割を理解しよう

人の首には7つの骨があり、それぞれの間に「椎間板(ついかんばん)」という軟骨組織があります。

この椎間板は、姿勢を支えたり、頭を上下左右に動かしたりするときにクッションのような役割を果たしています。

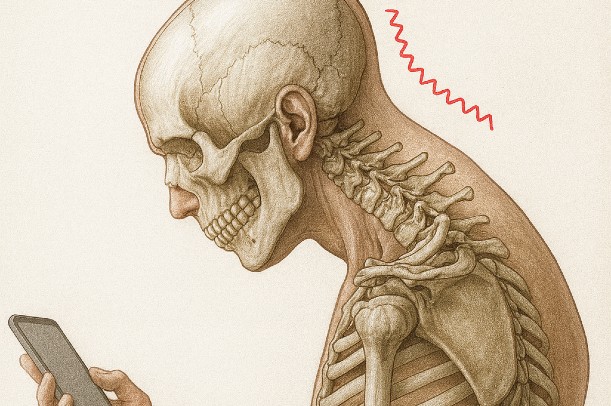

しかし、長時間のデスクワークやスマートフォンの操作で前かがみの姿勢が続くと、この椎間板に負担がかかりやすくなると言われています。引用元:https://www.asahi.com/health/article/14837939

ヘルニアが起こる仕組み

椎間板の中心には「髄核(ずいかく)」というゼリー状の組織があり、その外側を「線維輪(せんいりん)」という丈夫な膜が囲んでいます。

この線維輪が何らかの原因で傷つくと、内部の髄核が外に押し出され、近くを通る神経を刺激します。

これがいわゆる「椎間板ヘルニア」です。

その結果、首や肩、腕、手先にまで痛みやしびれが広がることがあると言われています。引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/

なぜ頚椎ヘルニアが起こるのか

発症のきっかけは人によってさまざまです。

加齢による椎間板の変性、姿勢の悪さ、重い荷物を持つ動作などが重なり、少しずつ首にストレスが蓄積していくことが多いとされています。

特に、うつむいたままスマホを操作する“ストレートネック姿勢”が続くと、首のカーブ(生理的湾曲)が失われ、椎間板への圧が強まる傾向があります。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5373/

早期発見とセルフケアの意識が大切

頚椎ヘルニアは、初期段階では「肩こりと勘違いしやすい」と言われています。

軽い違和感のうちに首を休ませたり、姿勢を正したりすることで進行を防げる可能性があります。

痛みやしびれが長く続く場合は、早めに専門家の触診や検査を受け、自分の首の状態を把握することが大切です。

#頚椎ヘルニア #首の痛み #しびれ #姿勢改善 #椎間板ヘルニア

頚椎ヘルニアの症状は「レベル」で変わる?進行段階を解説

頚椎ヘルニアは、すぐに強い痛みが出るわけではなく、症状の“レベル(段階)”によって現れ方が少しずつ変わっていくと言われています。

「ただの肩こりだと思っていたら、実はヘルニアだった」というケースも少なくありません。

ここでは、進行段階ごとの特徴と、どんなサインに注意すべきかを整理していきましょう。

初期:肩こりや首の張りから始まるサイン

初期段階では、明確な痛みというよりも「首が重い」「肩が張る」といった違和感から始まることが多いです。

特に、長時間のデスクワークやスマホ使用後に首の後ろがつっぱるように感じる人は要注意です。

この時点では、椎間板がわずかに変形して神経に近づいている段階と考えられています。

休息や姿勢改善で軽快する場合もありますが、放置すると悪化しやすいとも言われています。引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/

中期:しびれや痛みが腕や手まで広がる

進行すると、首だけでなく肩・腕・手のしびれや痛みが出てくることがあります。

特に「パソコン操作中に指先がピリピリする」「腕を上げると痛い」「寝ているときに腕がしびれる」といった症状が代表的です。

この段階では、椎間板の一部が神経根に触れている可能性があると考えられています。

神経が刺激されることで、筋肉のこわばりや動かしづらさを感じることもあります。引用元:https://www.asahi.com/health/article/14837939

重度:筋力低下や細かい動作のしづらさ

さらに進行すると、手の握力が落ちたり、ボタンを留める・箸を使うなどの細かい動作がしづらくなることがあります。

これは、神経への圧迫が強くなり、運動神経にも影響が出ている状態と考えられています。

また、首を動かすだけで腕や肩に電気が走るような痛みを感じることもあり、日常生活に支障が出るケースもあります。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4654/

症状レベルの見極め方

自分の症状がどの段階にあるかを見分けるには、「しびれの範囲」「痛みの強さ」「持続時間」に注目してみましょう。

しびれが首から腕、さらに手先まで広がるようなら、進行しているサインと考えられます。

ただし、痛みの感じ方には個人差があり、軽い違和感でも神経への圧が強い場合もあるため、自己判断は禁物です。

不安なときは早めに専門家の触診を受け、症状のレベルを確認しておくことが大切だと言われています。引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/cervicaldischerniation-ng/

#頚椎ヘルニア #症状レベル #首のしびれ #神経圧迫 #首の痛み

神経レベル別に見る「しびれ・痛み」の違い

頚椎ヘルニアでは、どの神経が圧迫されているかによって痛みやしびれの出る場所が異なると言われています。

「同じヘルニアでも、症状が出る位置が人によって違うのはなぜ?」と思う方も多いですが、これは神経が通るルート(神経根)が異なるためです。ここでは代表的な神経レベルごとの症状を整理します。

C5神経根障害:肩や上腕の外側に違和感が出やすい

C5神経が圧迫されると、肩から上腕の外側にかけて鈍い痛みやだるさを感じることがあります。

特に、腕を横に上げる動作や荷物を持ち上げるときに症状が強く出ることが多いです。

また、力を入れたときに腕の筋肉が重く感じることもあります。

「五十肩と間違われやすい」とも言われていますが、ヘルニア由来の場合は腕全体にしびれが広がることもあります。引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/

C6神経根障害:親指側のしびれが特徴的

C6神経が影響を受けると、親指から前腕の外側にかけてしびれが現れるケースが多いです。

腕を曲げ伸ばししたときにビリッとした感覚が走ることがあり、パソコン操作やスマホを長時間使うと悪化することもあります。

また、肘を曲げるときに使う「上腕二頭筋」が弱くなる傾向があるとも言われています。引用元:https://www.asahi.com/health/article/14837939

C7神経根障害:中指や腕の後ろ側に痛みが出る

C7神経が圧迫されると、中指から腕の後面にかけてしびれや痛みが出ることがあります。

重い荷物を持ち上げたり、腕立て伏せのような動作で違和感を感じやすく、握力の低下につながる場合もあります。

「ペットボトルのキャップが開けづらい」「筆記具を持つと疲れる」といった日常の動作に支障を感じる人も少なくありません。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4654/

C8神経根障害:小指や手のひら側に広がるしびれ

C8神経が圧迫されると、小指や薬指、手のひら側にしびれが広がることがあります。

特に、長時間のスマホ操作やタイピング動作の繰り返しが負担となりやすいです。

この段階では、手の細かい動作(ボタンを留める、文字を書くなど)がしづらくなることもあり、注意が必要とされています。引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/cervicaldischerniation-ng/

神経レベルの理解がセルフチェックの第一歩

どの指や部位がしびれているかで、おおよその神経レベルを推測できる場合もあります。

ただし、複数の神経が関係していることも多く、自己判断だけで確定するのは危険です。

気になる症状が続くときは、首の可動域や筋力を含めた触診を受け、状態を把握することが大切だと言われています。

#頚椎ヘルニア #神経根障害 #しびれ #痛みの範囲 #首の不調

悪化を防ぐための日常生活の注意点

頚椎ヘルニアの症状を軽くするには、日常生活の姿勢や動作を見直すことがとても大切だと言われています。

「痛みがあるから動かさないほうがいい」と考える人もいますが、実は“正しい動かし方”を意識することで、首や肩への負担を減らせることがあります。ここでは、悪化を防ぐための具体的なポイントを紹介します。

長時間同じ姿勢を避ける

デスクワークやスマホ操作など、同じ姿勢を長く続けることが一番の負担になります。

特に、首を前に倒した状態(いわゆるストレートネック姿勢)は、椎間板への圧を増やす要因とされています。

1時間に1回は立ち上がり、肩を軽く回したり、首をゆっくり後ろに反らしたりする習慣をつけましょう。

わずかな動きでも血流が良くなり、筋肉のこわばりを防ぐ効果があると言われています。引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/

枕の高さと寝姿勢の見直し

睡眠中の姿勢も、首の回復に影響を与えるポイントです。

枕が高すぎると顎が引かれて頚椎が曲がり、逆に低すぎると頭が反りすぎてしまいます。

首と背中のラインが自然なカーブを描く高さが理想的とされており、タオルを重ねて高さを調整する方法もおすすめです。

仰向け姿勢で寝ることで、首への負担を軽減できる可能性があります。引用元:https://www.asahi.com/health/article/14837939

急なマッサージや強い刺激は避ける

痛みがあるときに強く揉んだり、自己流でストレッチをしすぎると、かえって神経や筋肉を刺激してしまう場合があります。

「気持ちいいから」と無理に動かすよりも、穏やかな動きと休息のバランスを意識することが大切です。

整骨院などで行う施術では、筋肉の緊張をゆるめ、姿勢のバランスを整える方法がとられることが多いと言われています。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5373/

血流を良くする軽い運動を取り入れる

軽いウォーキングやストレッチを取り入れることで、血流が促進され、首周辺の筋肉の回復を助ける可能性があります。

ただし、「痛みが強いときは無理をしない」という基本は忘れずに。

運動前後で深呼吸をしながら体をゆっくりほぐすことで、緊張を和らげる効果も期待できます。引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/cervicaldischerniation-ng/

日常生活の小さな積み重ねが回復を支える

頚椎ヘルニアは、一度に改善するものではありません。

日々の姿勢・寝方・動作の積み重ねが、首の負担を減らすカギになります。

痛みが落ち着いてきたら、専門家の指導のもとでストレッチや姿勢トレーニングを取り入れていくと良いでしょう。

#頚椎ヘルニア #姿勢改善 #ストレートネック #枕調整 #生活習慣

症状が続くときの検査・施術の流れと相談の目安

首や腕のしびれ、動かしづらさが長く続くと、「このままで大丈夫なのかな?」と不安になりますよね。

頚椎ヘルニアは、早い段階で適切な検査とケアを受けることが、回復への第一歩だと言われています。

ここでは、検査や施術の流れ、そしてどのタイミングで専門家に相談すべきかを整理していきましょう。

まずは検査で状態を把握することが大切

しびれや痛みが2週間以上続く場合、まずは首の状態をしっかり確認することが重要です。

整形外科ではX線やMRI検査によって、椎間板の変形や神経圧迫の有無を詳しく確認します。

一方、整骨院では「どの動きで痛みが出るか」「どの姿勢でしびれが強くなるか」といった動作や姿勢のチェックを通して、筋肉や関節のバランスを見極めていきます。

画像検査と触診を組み合わせて、原因を多角的に探ることが大切だと言われています。引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/cervicaldischerniation-ng/

整骨院で行う施術の目的

整骨院での施術は、直接的に神経を“治す”ものではありませんが、首や肩周辺の筋緊張をゆるめ、姿勢を整えることで神経への圧迫を軽減することを目的としています。

具体的には、手技による筋肉調整や、ストレッチ・関節可動域を広げるアプローチなどが行われることが多いです。

また、首だけでなく、肩甲骨や背中の動きを改善することで、血流や代謝を促進し、自然な回復を助ける効果も期待されています。引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5373/

自己判断で放置しないことが重要

「少し良くなったから」と放っておくと、再発や慢性化につながるケースもあります。

ヘルニアは、一時的に痛みが引いても、姿勢や生活習慣が変わらない限り再び症状が出ることがあると言われています。

痛みやしびれが繰り返すようなら、早めに専門家へ相談し、自分の首の状態を定期的に確認しておくことが安心です。引用元:https://www.asahi.com/health/article/14837939

相談の目安とセルフチェックポイント

次のような症状が続く場合は、一度検査を受けておくと良いでしょう。

- 首を動かすと腕や手にしびれが出る

- 握力が弱くなった気がする

- 夜間にしびれで目が覚める

- 同じ姿勢をとると痛みが強くなる

これらは、神経への圧迫が続いているサインとされます。

早めに対処することで、日常生活への影響を抑えやすくなると考えられています。引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/

まとめ:無理をせず、早期相談が安心への近道

頚椎ヘルニアは、症状の程度や原因が人によって異なります。

「痛みがあるから安静に」だけでなく、適切な検査・施術・姿勢改善を組み合わせることが、長期的な予防につながると言われています。

小さな違和感のうちに専門家へ相談し、自分の体の状態を知ることが何よりの安心です。

#頚椎ヘルニア #検査の流れ #整骨院施術 #早期相談 #神経圧迫