足の裏 痛い 土踏まず:原因の全体像

土踏まずが痛むときに考えられること

「朝起きて一歩目から足の裏がズキッと痛む」「長時間歩くと土踏まずが突っ張るように痛い」──こんな経験をした方は少なくないと思います。足の裏の痛み、とくに土踏まず部分は生活の質に直結するため、不安を感じやすいとされています。

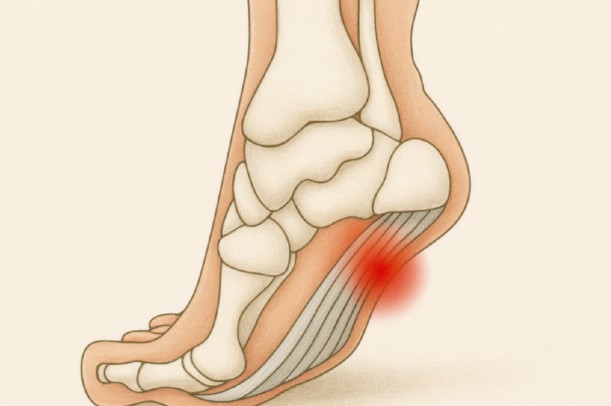

この症状の代表的な要因の一つに足底腱膜炎が挙げられます。足底腱膜はかかとから足指の付け根を結ぶ強靭な組織で、歩くときに土踏まずを支える役割を担っています。繰り返しの負担で炎症や微小な損傷が起こると、痛みにつながると説明されています(引用元:オムロンヘルスケア)。

扁平足やアーチ構造の低下

土踏まずのアーチは体重を分散し衝撃を和らげるクッションのような働きをしています。しかし、扁平足や加齢によるアーチの低下があると、このクッション機能が弱まり、足底腱膜への負担が増えると考えられています(引用元:くまのみ整骨院)。

「小さい頃から土踏まずがあまりなくて、歩くとすぐ疲れる」という方は、こうした構造的な要因が関係しているかもしれません。

靴・歩行習慣・使いすぎの影響

クッション性の低い靴やサイズの合わない靴を履くこと、あるいは長時間の立ち仕事や運動のしすぎも、土踏まずの痛みを引き起こす要因として知られています。特にマラソンやジャンプ動作が多いスポーツでは負荷が集中しやすいとされています(引用元:Medical DOC)。

「新しい靴に変えたら急に足の裏が痛くなった」という声もよく聞かれます。

他の疾患との関連

土踏まずの痛みは足底腱膜炎や扁平足だけでなく、モートン病、アキレス腱周囲炎など別の疾患が背景にある場合もあると言われています。そのため、単純に「疲れただけ」と思い込まず、複数の可能性を視野に入れることが大切だと考えられています。

まとめ

足の裏の土踏まずが痛い原因は、足底腱膜炎・扁平足・靴や生活習慣・運動負荷・他の疾患など多岐にわたるとされています。自分の痛みの出方や生活状況を振り返ることで、原因を推測する手がかりになると考えられています。

#足の裏の痛み

#土踏まずの原因

#足底腱膜炎

#扁平足とアーチ低下

#靴と生活習慣

よくある原因の詳細と見分け方

足底腱膜炎(もっとも多い原因の一つ)

足の裏の痛み、とくに土踏まずやかかとに響く痛みの代表例が足底腱膜炎だと言われています。足底腱膜が繰り返し引っ張られることで炎症や小さな損傷が生じ、朝起きて最初の一歩が強く痛むのが典型的なサインとされています(引用元:オムロンヘルスケア)。

「寝起きは痛いけど、しばらく歩くと少し楽になる」という声も多く、時間帯や動き方で痛みが変化するのが特徴とされています。

扁平足・アーチの低下

扁平足や加齢に伴うアーチの崩れは、足裏への負担を増やす原因だと説明されています。土踏まずがしっかり形成されていないと、クッション性が弱まり衝撃が直に足底にかかるため、慢性的な疲れや痛みにつながりやすいとされています(引用元:くまのみ整骨院)。

「昔は気にならなかったのに、年齢とともに足が疲れやすくなった」というケースでは、アーチの低下が背景にある可能性が考えられます。

靴や歩行フォームの影響

硬すぎる靴底やクッション性のない靴、またはサイズが合わない靴を履き続けることで、土踏まずやかかとに強いストレスがかかるとされています。さらに、歩き方の癖や長時間の立ち仕事も要因の一つとされ、「仕事の後に土踏まずが必ず痛くなる」という方も少なくありません(引用元:Medical DOC)。

他の疾患によるケース

土踏まずの痛みは足底腱膜炎だけでなく、モートン病(中足骨間神経が圧迫される)、アキレス腱周囲炎、関節炎などによっても起こることがあるとされています。例えば「土踏まずだけでなく足指の付け根も痛む」という場合はモートン病の可能性があると考えられています。

見分け方のポイント

- 朝の一歩目が特に痛む → 足底腱膜炎の可能性

- 土踏まず全体が疲れやすい → 扁平足の関与が考えられる

- 新しい靴を履いた後に痛みが出た → 靴や歩行フォームの影響

- 土踏まず以外の足指やかかとも痛む → 他の疾患を疑う余地あり

こうした特徴を整理することで、痛みの背景をある程度推測できるとされています。ただし最終的には自己判断ではなく、必要に応じて専門的な検査が望ましいと考えられています。

まとめ

足の裏の土踏まずが痛いときは、足底腱膜炎・扁平足・靴や歩行の問題・他の疾患など複数の原因が関わっているとされています。症状の出方や生活習慣を見直すことで、自分に当てはまるパターンを見極めるヒントになると考えられています。

#足の裏の痛み原因

#足底腱膜炎チェック

#扁平足とアーチ崩れ

#靴と歩行フォーム

#モートン病の可能性

痛みの特徴・自己チェック法

痛みの出やすいタイミング

土踏まずの痛みは、特に朝起きて最初の一歩で強く感じやすいと言われています。寝ている間に縮んだ足底腱膜が、体重をかける瞬間に引き伸ばされることで痛みが走ると考えられています(引用元:オムロンヘルスケア)。

「朝だけズキッと痛いけど、歩いているうちに少しずつ楽になる」という声は典型的なケースとされています。

痛む部位のパターン

土踏まずが痛いといっても、場所によって原因が異なることがあると説明されています。

- かかと寄りが痛い → 足底腱膜炎の可能性が高い

- 中央部が疲れやすい → 扁平足やアーチの崩れが関与

- 足指に近い部分が痛い → モートン病など他の疾患を考慮

「土踏まずの真ん中が張っている感じがする」といった感覚も、アーチの不調を示すサインになることがあるとされています(引用元:くまのみ整骨院)。

圧迫・動作での変化

土踏まずを指で押したときに強い痛みがある場合、足底腱膜や周囲組織に負担がかかっているサインと考えられています。また、つま先立ちや足指の曲げ伸ばし動作で痛みが増すときは、足底腱膜に関連している可能性があると説明されています(引用元:Medical DOC)。

自己チェックリスト

簡単に確認できる目安として、次のような項目が紹介されています。

- 朝の一歩目で強い痛みが出る

- 長時間立ったあとに土踏まずが重だるい

- 押すと土踏まずが鋭く痛む

- 靴を履き替えた後から痛みが始まった

- 両足よりも片足だけに強い症状がある

これらが複数当てはまる場合、足底腱膜やアーチの不調が関わっている可能性があると考えられています。

まとめ

土踏まずの痛みは「朝の一歩目」「押したときの鋭い痛み」「動作で悪化」など、特徴的な出方があるとされています。セルフチェックを通じて原因を推測することは可能ですが、症状が長引いたり強まる場合には専門的な触診や検査が参考になると考えられています。

#土踏まずの痛み特徴

#朝の一歩目の痛み

#押すと痛い

#自己チェック法

#足底腱膜炎の可能性

日常でできるセルフケア・治し方

ストレッチと筋肉の柔軟性向上

土踏まずの痛みを和らげるためには、足底腱膜やふくらはぎを伸ばすストレッチが有効とされています。壁に手をついてアキレス腱を伸ばす動作や、タオルを足裏にかけてつま先を手前に引く方法は、自宅でも手軽にできると紹介されています(引用元:オムロンヘルスケア)。

「寝る前にタオルストレッチを習慣にしたら、朝の一歩目が少し楽になった」という声もあるようです。

筋力トレーニングの取り入れ方

土踏まずを支える筋肉が弱いと、アーチが崩れて痛みが出やすいと言われています。足指でタオルをたぐり寄せる「タオルギャザー運動」や、ビー玉を足指でつかむ練習などは、土踏まずの支えを強化する方法として紹介されています(引用元:くまのみ整骨院)。

「最初は難しかったけど、毎日少しずつやると足の裏が疲れにくくなった」と実感する方もいます。

靴とインソールの工夫

サイズの合わない靴やクッション性の低い靴は、土踏まずへの負担を増やす要因になるとされています。土踏まずを支えるインソールを使ったり、衝撃を吸収するスニーカーを選んだりすることで、痛みが軽減する場合があると説明されています(引用元:Medical DOC)。

「普段履きの靴にインソールを入れただけで、外出が楽になった」という感想も聞かれます。

温めと冷却の使い分け

急性期で炎症が強いときは一時的に冷やす、慢性的なこわばりや疲れがあるときは温めて血流を促す、といった方法も参考になるとされています。お風呂で足裏を温めるとリラックス効果も期待できるとされています。

まとめ

日常でできる土踏まずのセルフケアは、ストレッチ・筋トレ・靴やインソールの工夫・温冷法といった身近な工夫から始められると考えられています。痛みが軽いうちに取り入れることで改善につながることがあるとされ、無理のない範囲で続けることが大切とされています。

#土踏まずセルフケア

#ストレッチ習慣

#タオルギャザー運動

#靴とインソール

#温冷の使い分け

専門対応・予防・再発防止戦略

来院を検討すべきタイミング

土踏まずの痛みが長引く場合や、歩行が難しいほど強い痛みが出るときは、セルフケアだけでは不十分な可能性があるとされています。「数週間たっても痛みが続いている」「朝の一歩目だけでなく一日中痛む」といったケースは、専門機関への来院が望ましいと説明されています(引用元:Medical DOC)。

検査と施術の流れ

来院した際には、まず触診や歩行の観察など基本的なチェックが行われ、その後必要に応じてレントゲンやMRIで足底や関節の状態を確認する場合があるとされています(引用元:奈良県医師会)。

対応方法は原因によって異なり、保存的な施術(安静・インソール・ストレッチ指導)から始め、炎症が強い場合には注射などが検討されることもあると説明されています。

日常生活での予防法

再発を防ぐためには、日々の習慣が重要だと言われています。

- 長時間の立ち仕事ではこまめに休憩をとる

- 靴はサイズやクッション性を確認して選ぶ

- 運動前後にストレッチを行う

- 体重管理を意識する

これらの工夫は足底腱膜への負担を軽減し、再び痛みが出るリスクを下げるとされています(引用元:くまのみ整骨院)。

運動・トレーニングとの付き合い方

スポーツをしている方にとっては「休むべきかどうか」が気になるポイントです。完全に中断するのではなく、負担の少ない運動(スイミングや自転車など)に切り替えつつ、足底のストレッチや補強トレーニングを取り入れるとよいと説明されています。「無理に練習を続けたら悪化した」という体験もあり、調整の仕方が大切だとされています。

まとめ

土踏まずの痛みが続く場合には、来院による検査や施術の選択が必要になることがあります。また、予防や再発防止には「靴選び・休養・ストレッチ・体重管理」といった生活習慣が重要だと考えられています。自分の体と向き合いながら、無理なく改善につなげることが大切だと言われています。

#土踏まずの痛み対応

#来院の目安

#予防と再発防止

#生活習慣改善

#スポーツとセルフケア