症状チェック:足がジンジンしてだるいとは?

「ジンジン」「だるい」という感覚を整理しよう

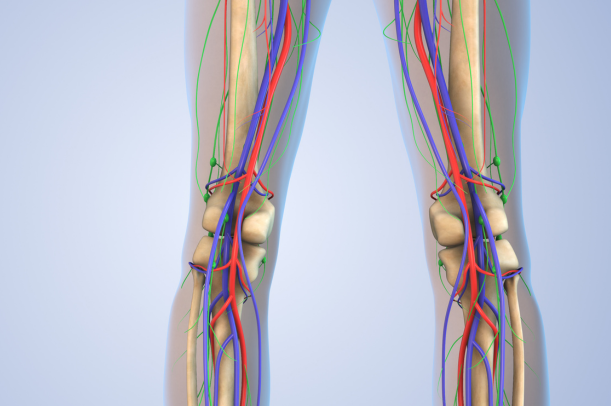

「足がジンジンしてだるい」と感じる時、それは多くの場合、血流や神経、筋肉の働きが一時的に滞っている状態だと言われています。たとえば、長時間立ちっぱなしや座りっぱなしでいると、足の血液が重力によって下にたまりやすくなり、酸素や栄養が届きにくくなることで、しびれや鈍い疲れのような感覚が出ることがあります。

また、運動後や歩きすぎた日などは、筋肉内に老廃物(乳酸など)がたまり、一時的にだるさや重さを感じやすくなるとも言われています。

この「ジンジン」という表現は、神経が刺激されているサインでもあります。足先の毛細血管や神経が圧迫されると、ビリビリ・ジンジンとした感覚が起こることがあるそうです。血行不良や冷え、むくみなども関係し、特に冬場や冷房の強い環境では感じやすくなります。

引用元:さかぐち整骨院公式ブログ

日常生活で出やすいシーン

この「足のジンジン・だるさ」は、日常のちょっとした習慣でも現れることがあります。

例えば、立ち仕事が多い人は、常にふくらはぎの筋肉(第二の心臓とも呼ばれる部分)に負担がかかり、血液が下にたまりやすいと言われています。その結果、夕方になると足首やふくらはぎがパンパンになり、ジンジンとした疲労感が出るケースが多いです。

逆に、デスクワーク中心の人は座りっぱなしで足を動かす機会が減るため、血流が滞り、むくみやしびれを感じることがあります。足を組んだり、椅子の高さが合っていなかったりするのも、神経を圧迫する要因になるようです。

引用元:fdoc.jp「足がだるい・重い原因と対処法」

また、運動後の一時的なだるさもよくある状態です。筋肉を酷使した後は、血液中に乳酸が増え、筋繊維が微細なダメージを受けることにより、しばらく重いような違和感が残る場合があります。冷却やストレッチを取り入れることで、徐々に落ち着くことが多いとされています。

引用元:グンゼ公式「脚のむくみとだるさの原因」

日常的な疲れや姿勢の癖が原因であっても、長期間続いたり、片足だけ強く出る場合は、神経や血管の病変のサインであることもあると言われています。そのため、気になる場合は早めに専門家へ相談することが大切です。

#足のジンジン

#足のだるさ

#血行不良

#神経圧迫

#むくみ改善

主な原因5つ:なぜ足がジンジン&だるくなるのか

① 血行不良(長時間同じ姿勢・運動不足など)

足のジンジン感やだるさの一番多い原因は、血行不良だと言われています。長時間同じ姿勢で立ちっぱなし・座りっぱなしの状態が続くと、血液が足にたまりやすくなり、酸素や栄養が行き届かなくなることで、しびれや重さが出るケースが多いようです。

特にデスクワークや車の運転など、下半身をあまり動かさない人は注意が必要です。ふくらはぎの筋肉が「第二の心臓」と呼ばれるように、ポンプの働きで血液を押し戻していますが、この機能が低下するとだるさが出やすくなると考えられています。

引用元:さかぐち整骨院公式ブログ

引用元:NAORU整体院コラム

引用元:アキ循環器・血管外科クリニック公式

② 神経の圧迫・障害(坐骨神経痛・糖尿病神経障害など)

次に多い原因として、神経の圧迫や障害が挙げられます。

腰やお尻のあたりで神経が圧迫される「坐骨神経痛」では、足にジンジン・ピリピリした痛みやしびれが出ることがあるそうです。また、糖尿病の合併症として知られる「末梢神経障害」でも、感覚が鈍くなったり、逆に強いしびれを感じることがあるとされています。

これらの症状は、血流だけでなく神経伝達の乱れも関係していると言われています。

引用元:さかぐち整骨院公式ブログ

③ むくみ・静脈うっ滞(下肢静脈瘤など)

足の静脈に血液が溜まってしまう「静脈うっ滞」や「下肢静脈瘤」も、だるさやジンジンの原因としてよく知られています。

重力によって血液が戻りづらくなると、足の血管が膨らんだり、むくみや疲れを感じやすくなります。長時間の立ち仕事・妊娠・加齢などで静脈弁の働きが弱まると、この症状が出やすいとされています。

引用元:アキ循環器・血管外科クリニック公式

④ 筋肉疲労・筋力低下(ふくらはぎポンプ機能の低下)

筋肉の使いすぎや使わなすぎも、足のだるさに関係していると言われています。

長時間の立ち仕事や運動のしすぎで筋肉が硬くなると、血流を妨げてだるさを感じやすくなります。一方で、筋力低下によってポンプ作用が弱まると、老廃物がたまりやすくなり、慢性的な疲労感につながることもあるようです。

引用元:アキ循環器・血管外科クリニック公式

⑤ 冷え・自律神経の乱れ・栄養不足などの背景因子

最後に、冷えや自律神経の乱れ、栄養バランスの崩れも、足のジンジン感に影響しているとされています。冷えによって血管が収縮すると、酸素や栄養が届きにくくなり、しびれやだるさが出やすくなるそうです。また、ストレスや不規則な生活が続くと自律神経が乱れ、体温調節や血流のコントロールが難しくなることもあります。

特に女性は鉄分やビタミンB群の不足によって神経が敏感になりやすいとも言われています。

引用元:二子玉川女性のクリニック公式

#血行不良

#むくみ対策

#神経圧迫

#冷え改善

#足のだるさ

今日からできるセルフケアと習慣改善

ストレッチ・マッサージ(ふくらはぎ・足裏)

足がジンジンしてだるいときは、まずふくらはぎと足裏のストレッチを取り入れると良いと言われています。ふくらはぎは血液を心臓に戻す「ポンプ役」を担っており、軽く動かすだけでも血流が促されやすいそうです。

具体的には、椅子に座ってかかとを上げ下げしたり、壁に手をついてアキレス腱を伸ばすストレッチがおすすめです。足裏をゴルフボールやペットボトルで転がすだけでも、筋膜をゆるめて血行をサポートできると言われています。

引用元:グンゼ公式「脚のむくみとだるさの原因」

足を心臓より高くする・温浴・冷え対策

1日の終わりに、足を心臓より少し高くして休むことで、滞った血液やリンパが上半身へ戻りやすくなると考えられています。寝る前にクッションを足の下に置いたり、壁に脚を立てかけるだけでもスッキリ感が違うという声もあります。

また、温浴や足湯も効果的とされています。ぬるめのお湯(38〜40℃)で10分程度温めると、血管が拡張して代謝を促しやすくなるそうです。冷えが強い人は、靴下の重ね履きよりも、温かい素材のレッグウォーマーで足首を守るのもおすすめです。

引用元:さかぐち整骨院公式ブログ

適度な運動・姿勢変更・着圧アイテム活用

立ち仕事やデスクワークが多い人は、こまめに足を動かす習慣を持つことがポイントだと言われています。1時間に1回、立ち上がって足首を回す、軽くつま先立ちをするなど、少しの動きでも血行を促す助けになるそうです。

また、デスク下に足置きを設置することで膝の角度をゆるめ、静脈の流れをサポートする工夫もあります。着圧ソックスを使用するのも一つの方法で、足首からふくらはぎにかけての圧力を均等にかけることで、むくみやだるさの軽減が期待できると言われています。

引用元:グンゼ公式「着圧アイテムの上手な使い方」

食事・栄養・生活習慣の見直し(鉄分・筋力・代謝)

足のジンジンやだるさを感じやすい人は、栄養バランスの乱れにも注意が必要だと言われています。鉄分・ビタミンB群・たんぱく質が不足すると、血液の質や筋肉の働きが低下し、冷えや疲れにつながる可能性があるそうです。

日常的にレバー・赤身肉・青魚・緑黄色野菜を取り入れることで、代謝のサポートになるとされています。また、睡眠不足やストレスも自律神経の乱れに影響するため、夜更かしを控えてリズムを整えることも大切です。

引用元:二子玉川女性のクリニック公式

#ふくらはぎマッサージ

#足の冷え対策

#むくみ解消

#姿勢改善

#栄養バランス

注意すべきサインと来院のタイミング

「休んでも改善しない」「片足だけ」「しびれ・冷え・むくみ急増」などの警告サイン

足のジンジンやだるさは、たいていは一時的な疲れや血行不良によるものですが、休んでも改善しない場合や片足だけに強く出る場合は注意が必要だと言われています。特に、しびれや冷え、むくみが急に悪化したり、足先の感覚が鈍くなるようなときは、神経や血管の異常が関係している可能性があると考えられています。

例えば、「片方の足だけむくむ」「立っていなくてもだるさが取れない」といった症状は、静脈の流れが悪くなっているサインとも言われています。また、ふくらはぎや太ももに痛みや熱感を伴う場合は、血栓(血の塊)ができているケースもあるため、放置せずに医療機関への相談が推奨されています。

引用元:大石内科循環器科医院公式サイト

さらに、「足のしびれと冷えが続く」「夜になると痛みが強くなる」などの症状がある場合は、末梢神経障害や動脈硬化の初期サインとして現れることもあるそうです。生活習慣病(糖尿病・高血圧・脂質異常症)との関連が深いとも言われており、日常的にこれらの疾患がある人は早めのチェックが大切だと考えられています。

どの診療科を受けるべきか(内科・整形外科・循環器など)

「どこに行けばいいのかわからない」という声は多いですが、症状の出方や背景によって受ける診療科が異なると言われています。

まず、足の冷えやむくみ、血管の拍動異常が気になる場合は、循環器内科や血管外科での検査が参考になるそうです。血流の状態や動脈・静脈の異常を、エコー検査などで確認できることがあります。

引用元:Fdoc「足がだるい・重い原因と対処法」

一方、腰やお尻から足先にかけてジンジン・ピリピリと広がる場合は、整形外科での触診や神経チェックがすすめられています。坐骨神経や腰椎の圧迫が原因になっていることがあるためです。

また、しびれに加えて血糖コントロールの不安がある場合や、糖尿病を指摘されたことがある人は、内科での血液検査が有効と言われています。

このように、足のジンジンやだるさは、血流・神経・筋肉・代謝など複数の要素が関係しているため、「様子を見る」だけでなく、自分の体のサインに気づいて早めに専門家へ相談することが大切だと考えられています。

#足のしびれ

#むくみ注意

#循環器内科

#整形外科相談

#足の冷え改善

ケース別対策&Q&A:よくある質問に答える

立ち仕事・デスクワーク・運動後・妊娠中・高齢者で違うポイント

「足がジンジンしてだるい」と一口に言っても、その背景は人によってさまざまだと言われています。

たとえば立ち仕事では、重力の影響で血液やリンパが下半身にたまりやすく、ふくらはぎがパンパンに張る傾向があります。そんな時は、仕事の合間にかかと上げ運動をしたり、着圧ソックスを活用するのがおすすめです。

デスクワーク中心の人は、長時間同じ姿勢で座ることで血流が滞りやすくなります。1時間に一度は立ち上がって足首を回す、軽く屈伸するなど、こまめな動きを取り入れるとよいとされています。

運動後に足がだるい場合は、筋肉疲労が原因のことが多く、冷却やストレッチで早めにリカバリーを行うと良いそうです。

妊娠中の方はホルモンバランスの影響でむくみやすくなるため、横向きで休む・足を少し高くするなどの工夫が推奨されています。

一方で、高齢者は筋肉量や代謝の低下により血行が悪くなりやすく、軽いウォーキングや入浴で温めることが効果的だと言われています。

引用元:グンゼ公式「脚のむくみとだるさの原因」

「夜になると特にだるくなる」「片足だけ」「冷えてしびれる」などの個別対応

「夜になると特に足がだるくなる」という人は、日中の立ちっぱなしや座りっぱなしによる血液の滞りが主な要因とされています。夜は入浴や足湯で血流を促すとともに、寝る前に足を心臓より高くして休むとスッキリしやすいそうです。

また、「片足だけがだるい・しびれる」場合は、神経の圧迫や血管の異常が関係していることもあるため、様子を見て改善しない場合は早めの相談がすすめられています。

「冷えてしびれる」というケースでは、体温調整や自律神経の乱れが影響していると考えられ、靴下の重ね履きよりも足首やふくらはぎを温めるレッグウォーマーの方が効果的と言われています。

引用元:さかぐち整骨院公式ブログ

まとめ:今日から3週間でできるプラン

すぐにすべてを変えるのは難しくても、3週間を目安に少しずつ習慣を見直していくと、体の巡りが整いやすくなると言われています。

たとえば、

- 1週目は「毎晩5分のふくらはぎマッサージ」

- 2週目は「1日2回の足首ストレッチ」

- 3週目は「食事・睡眠・姿勢の見直し」

といった形で段階的に進めていくと無理なく続けられるでしょう。

定期的に「今週の足の調子」をメモしておくと、自分の変化にも気づきやすくなります。

引用元:二子玉川女性のクリニック公式

「足がジンジンしてだるい」という不調は、頑張っている体からの小さなサインとも言われています。焦らず少しずつ、自分の体と向き合う時間を作ることが大切です。

#足のだるさ対策

#立ち仕事ケア

#むくみ改善

#冷えと血流

#3週間習慣プラン