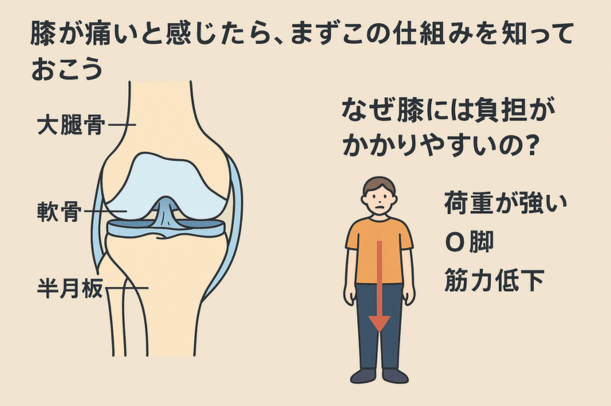

膝が痛いと感じたら、まずこの仕組みを知っておこう

「ねえ、膝が痛くなるって、なんでだと思う?」と友だちに聞かれたら、まずはこう答えたいです。「膝ってね、大腿骨と脛骨、それに膝のお皿(膝蓋骨)が組み合わさってるんだよ」人工関節ドットコム東京脊椎・関節クリニック羽田。この3つの骨の表面は柔らかい軟骨で覆われていて、クッション役をしてくれてるっていうんだから、大切にしたい構造ですよね岐阜市 | 森整形外科リハビリクリニック東京脊椎・関節クリニック羽田。

さらに、大腿骨と脛骨のあいだには三日月みたいな形をした「半月板」があるんです。これが「衝撃を受け止めて、負荷を分散するクッション」として働いてくれるおかげで、歩いたり走ったりしても、膝がガクンってならないんですって岐阜市 | 森整形外科リハビリクリニック足立慶友整形外科。

どうして膝には負担がかかりやすいの?

でも、こんな優秀な仕組みがあるのに、どうして膝が痛くなりやすいかというと… 実は膝は人間の体の中でもすごく重い荷重関節なんです愛媛大学東京脊椎・関節クリニック羽田。立ってるだけで、自分の体重がかかりますし、歩くとなると地面からの衝撃だってくるわけです。

しかも、日本人に多いO脚の傾向が、膝の内側に負荷を集中させがちです。内側だけに圧がかかり続けると、軟骨や半月板の「すり減るスピード」が速まっちゃう可能性があるんだそうです岡山済生会総合病院 / 岡山済生会外来センター病院愛媛大学。

それに、運動不足で筋力が落ちると、クッションや支える靭帯たちに余計な負担がかかるんです。「膝まわりの筋肉が弱くなると、膝に直接かかる圧が増す」と言われていますSBC整形外科クリニック|地域密着型診療の整形外科足立慶友整形外科。

まとめると、こういうことですね

- 骨と軟骨、半月板が守っているけれど、

- 荷重が強い → 体重や歩行の衝撃で負担がかかりやすい、

- さらにO脚や筋力低下が拍車をかける → 負担集中&すり減りリスク上昇。

「膝が痛い…」と思ったら、こうした構造とメカニズムをまず知ると、「なんとなく不安」から「そういうことだったのか」と理解が深まって、ちょっと安心できますよね。

#膝の構造 #軟骨と半月板の役割 #膝への負荷 #O脚の影響 #筋力低下のリスク

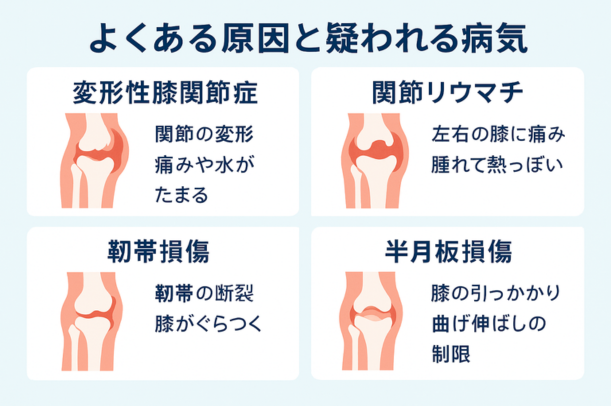

よくある原因と疑われる病気

「膝が痛いって言っても、人によって原因が違うんじゃない?」と聞かれることがあります。まさにその通りで、代表的な病気はいくつかあるんです。ここでは特徴や来院の目安を整理してみましょう。

変形性膝関節症

中高年に多いとされ、軟骨がすり減ることで膝に炎症や変形が起こる病気です。最初は立ち上がるときや歩き始めに痛みが出やすいと言われています。症状が進むと階段の昇り降りや正座もしづらくなるケースもあるそうです。痛みが長く続いたり、膝に水がたまる感覚があるときは早めに医療機関に相談することがすすめられています。

引用元:リペアセルクリニック東京院

関節リウマチ

免疫の異常によって関節全体に炎症が起こる病気で、膝だけでなく手首や指にも症状が広がることが多いとされています。朝起きたときに関節がこわばる「朝のこわばり」が特徴のひとつです。膝が腫れて熱っぽさを感じる場合、膠原病科や整形外科に相談するケースもあります。

引用元:ドクターズ・ファイル

靱帯損傷

スポーツや転倒で膝の靱帯を痛めると、急に力が入らなくなったり、「ブチッ」とした音を感じたと話す方もいます。前十字靱帯や内側側副靱帯が傷むことが多く、安定して立てないときは専門医の触診や検査が必要だと言われています。腫れや強い痛みを伴う場合は早めの来院が安心です。

引用元:ドクターズ・ファイル

半月板損傷

膝のクッション役である半月板が損傷すると、「膝がひっかかる」「動かすとカクッとする」といった違和感が出ることがあります。スポーツだけでなく日常の動作でも負担が重なって起きる場合があるそうです。違和感が続く、階段で膝が抜けそうになるといったときは医師に相談することがすすめられています。

引用元:リペアセルクリニック東京院

膝の痛みにはこうした代表的な原因があると言われています。自己判断だけでは不安を残しやすいため、症状が長引くときは専門家の意見を聞いてみることが安心につながります。

#膝の痛み原因 #変形性膝関節症 #関節リウマチ #靱帯損傷 #半月板損傷

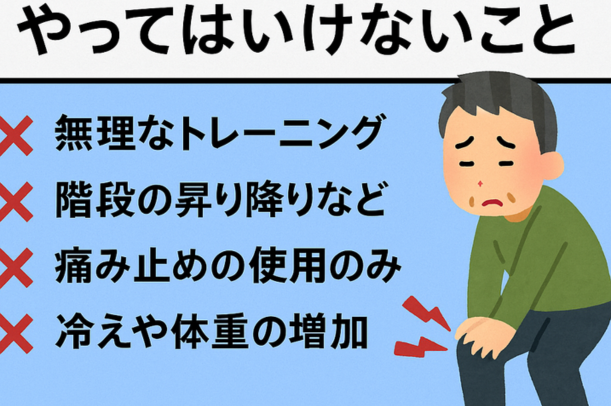

やってはいけないこと/注意点

「膝が痛いけど、我慢して運動すればそのうち改善するんじゃない?」なんて思ったことはありませんか?実はその考えが膝に負担を重ねるきっかけになる場合もあると言われています。ここでは、痛みに悪影響を与えやすい行動と、避けるための工夫について整理してみます。

無理なトレーニングや過負荷の動作

痛みがあるのにランニングやスクワットなどを続けると、炎症が強まりやすいとされています。膝への負荷が繰り返されると、関節や軟骨に余計なストレスが加わるため、痛みが長引くこともあるそうです。専門家によると、強い痛みが出たときは「運動の強度を下げる」「膝を休める」といった調整が大切だと言われています。

引用元:マイナビコメディカル

急な負担や繰り返し動作

階段を何度も昇り降りしたり、重い荷物を長時間持ち歩いたりするのも膝には悪影響です。膝は体重を支える大きな関節なので、急な負荷や繰り返しの動作はダメージにつながりやすいと解説されています。日常生活では「エレベーターを利用する」「荷物は分けて持つ」といった工夫が助けになることがあります。

痛み止めだけで我慢する

痛みを抑える薬やサポーターで一時的にしのぐだけでは根本的な改善につながらない場合があると言われています。膝の痛みが長引くときは、原因を見極めるためにも専門機関で触診や検査を受けることがすすめられています。

引用元:マイナビコメディカル

冷えや体重管理を軽視する

膝の関節は冷えると血行が悪くなりやすく、回復力も下がると考えられています。また、体重が増えると膝にかかる圧力は一層強くなるそうです。体を温めたり、適度な体重を保つことも膝を守るポイントとして紹介されています。

膝の痛みは「無理をしないこと」「日常生活を工夫すること」で大きく変わると言われています。思い当たる習慣がある方は、一度見直してみるのもよさそうです。

#膝痛の注意点 #無理な運動は逆効果 #生活習慣と膝 #体重管理と膝 #冷え対策と関節ケア

今すぐできる対処法とセルフケア

「膝が痛いとき、まず何をしたらいい?」と聞かれることがよくあります。病院に行く前にできるセルフケアを知っておくだけでも安心につながると言われています。ここでは初期対応から日常でできる工夫まで、専門家が紹介している方法を整理しました。

初期対応は休ませて冷やす

痛みが出た直後は無理に動かすより、まず休むことがすすめられています。炎症が強いときはアイシングや冷湿布を用いると落ち着きやすいそうです。逆に慢性的な違和感には温めがよい場合もあり、症状に応じて使い分けるのがよいとされています。

引用元:Mediaid Online

ストレッチで柔軟性を保つ

膝周りの筋肉をやさしく伸ばすと、動きがスムーズになりやすいと言われています。とくに大腿四頭筋やハムストリングスは重要です。椅子に座って片脚を前に伸ばし、つま先をつかむように体を倒すと太もも裏を心地よく伸ばせます。強く痛むときは無理をせず、心地よい範囲で行うのがポイントです。

引用元:Mediaid Online

筋トレで支える力をつける

膝を安定させるには筋力も欠かせません。壁に背中をつけて少し腰を落とす「壁スクワット」や、仰向けで片脚を伸ばしたまま上げ下げする「レッグレイズ」が紹介されています。これらは膝に負担をかけにくく、大腿四頭筋を鍛えるのに役立つそうです。

体重管理も大切なケア

体重が増えると膝にかかる圧力はその分大きくなるとされています。体重を1kg減らすだけでも、歩行時の膝負担は3kg以上軽くなるとも言われています。無理な食事制限より、バランスのよい食事と軽い運動を組み合わせて長く続けることが大切です。

「休む」「冷やす」「伸ばす」「鍛える」「体重を意識する」。この5つを少しずつ取り入れることで、膝をやさしくケアする第一歩になると紹介されています。

#膝のセルフケア #アイシングと休息 #ストレッチ習慣 #筋トレで安定 #体重管理と関節

受診すべきサインと専門治療の流れ

「膝の痛みって、どのくらい続いたら病院に行けばいいの?」とよく相談を受けます。確かに軽い違和感なら自宅ケアで改善することもありますが、一定のサインが出ている場合は専門家に相談した方が安心だと言われています。ここでは来院の目安と、その後の流れを整理してみましょう。

来院のサイン

- 1ヶ月以上改善しない

軽い痛みなら休養やセルフケアで和らぐケースもありますが、1ヶ月以上変化がない場合は膝関節の疾患が隠れている可能性があるとされています。 - 腫れや水がたまっている

膝が腫れて熱を持つ、あるいは水がたまる感じが続くときは、炎症や関節内トラブルのサインと言われています。 - 歩行困難や階段昇降がつらい

日常生活の基本動作がしづらい状態が続く場合は、生活の質を守るためにも早めの相談がすすめられています。

引用元:関節ライフ、王子総合病院

専門的な検査と触診の流れ

来院すると、まずは問診や触診で症状の状態を確認すると言われています。その上で、必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査を行い、膝の状態をより詳しく確認する流れが一般的です。

選択される施術・検査内容

- リハビリ

専門の理学療法士による運動指導やストレッチで、膝への負担を軽減する方法がとられることがあります。 - 注射による対応

ヒアルロン酸などを用いた注射が行われ、関節内の動きを助ける役割があると紹介されています。 - 手術

重度の場合には関節鏡手術や人工関節置換といった選択肢も検討されると言われています。

「我慢すればそのうち良くなるかも」と思って先延ばしにする方もいますが、早めに相談することで施術の幅が広がり、日常生活を快適に保ちやすくなると解説されています。

#膝の痛み受診目安 #膝の腫れと水 #歩行困難のサイン #専門検査と触診 #リハビリ注射手術の流れ