導入:腰痛の現状と検索ユーザーの悩み

腰痛とは?

腰痛は、日本人が自覚する体の不調の中でも特に多く挙げられる症状の一つと言われています。東京都立病院機構の報告では、腰痛の約85%が「非特異的腰痛」とされ、明確な原因を特定できない場合が多いとされています(引用元:https://www.tmhp.jp/kikou/iryokenkou/minnanoiryokenkou_column_rehabilitation_lumbago.html)。

つまり、腰痛は一つの病気というよりも、生活習慣や筋肉の疲労、姿勢の乱れ、さらにはストレスなど、多様な要因が絡み合って起こる「症状」と考えられています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1920/)。

また、「腰痛診療ガイドライン(Minds)」でも、腰痛の背景には身体的・心理的・社会的要素が複雑に関わっていると説明されています(引用元:https://minds.jcqhc.or.jp/common/summary/pdf/c00498.pdf)。

本記事で得られる内容

この記事では、以下の4つの観点から腰痛について整理していきます。

- 腰痛の主な原因

- 今すぐできる改善方法

- 日常生活での予防習慣

- 専門家に来院すべきタイミング

腰痛に悩む方が「なぜ腰が痛むのか」を理解し、「どんなケアを取り入れればよいか」を知るきっかけとなるようにまとめています。読むことで、自分に合ったセルフケアや生活改善のヒントを得られるよう意識しました。

#腰痛 #原因 #予防習慣 #セルフケア #専門相談

原因をタイプ別に徹底解説

身体的原因

腰痛の背景には、まず体への物理的な負荷が大きく関わっていると言われています。代表的な例は、不良姿勢や長時間のデスクワークによる腰へのストレスです。特に前かがみの姿勢を続けたり、重い物を繰り返し持ち上げる動作は、腰椎や椎間板への負担を積み重ね、いわゆる「腰痛借金」と呼ばれる状態を招くことがあります(引用元:https://mhlw-grants.niph.go.jp、引用元:https://www.tmhp.jp)。

また、体幹の筋力低下や運動不足も腰の安定性を損ない、痛みを引き起こしやすい状況につながると考えられています。

心理社会的原因

一方で、腰痛は体の問題だけでなく、心や環境からの影響も受けやすいとされています。職場の人間関係や過度のストレス、不安感などが神経の過敏さを高め、痛みを感じやすくする仕組みが報告されています(引用元:https://mhlw-grants.niph.go.jp、引用元:https://www.johas.go.jp)。

つまり「腰の痛み」そのものに加え、心理的な緊張や生活背景が重なり合うことで、痛みの強さや長さに大きな差が出ることがあると考えられています。

慢性化の要因

さらに注意したいのが、腰痛が慢性化するケースです。痛みを経験したことで「また痛くなるのではないか」という恐怖や不安を抱き、体を動かすこと自体を避けるようになると、筋肉が硬直し、かえって痛みが長引く悪循環に陥ることがあります(引用元:https://www.karakoto.com/64879/)。

この「恐怖回避思考」が続くと、腰痛が慢性化しやすいと説明されています。そのため、腰痛の原因を正しく理解し、適切に向き合うことが大切だと言えるでしょう。

#腰痛 #原因 #姿勢 #ストレス #慢性化

今すぐできる即効ケア3選

① ストレッチ(腰痛タイプ別)

腰痛が比較的軽い場合は、無理のない範囲でのストレッチがすすめられています。例えば太ももの裏を伸ばす前屈ストレッチや、腰回りをゆっくりひねる運動などは、筋肉のこわばりを和らげる効果があると言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1920/)。大切なのは痛みを我慢して続けるのではなく、「気持ちよく伸びる」感覚で行うことだとされています。

② 「3秒これだけ体操」

松平浩先生が提唱する「3秒これだけ体操」も注目されています。腰に両手を当てて後ろに3秒ほど反らすだけのシンプルな方法で、腰椎にかかる負担をリセットしやすいと紹介されています(引用元:https://www.karakoto.com/64879/)。デスクワーク中や立ち仕事の合間など、わずかな時間で取り入れやすい点が特徴です。

③ 姿勢改善・動作習慣の見直し

腰痛を繰り返さないためには、普段の姿勢や動作の見直しも欠かせないとされています。立つときは背筋を伸ばし、歩くときはかかとから着地する意識を持つと腰への負担を減らしやすいと考えられています(引用元:https://www.tmhp.jp、引用元:https://mhlw-grants.niph.go.jp)。また、座るときは深く腰をかけ、膝と腰の角度を90度前後に保つ姿勢が良いとされています。

#腰痛 #ストレッチ #即効ケア #姿勢改善 #体操

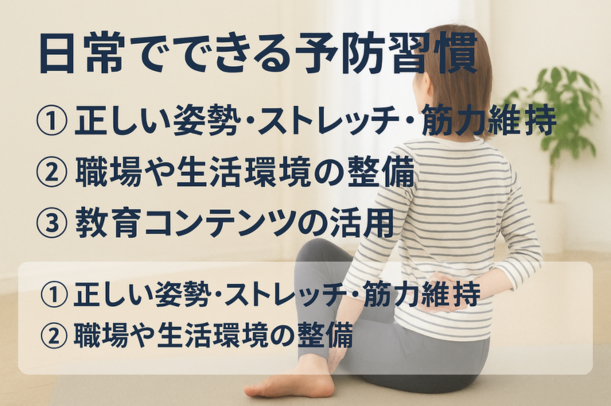

日常でできる予防習慣

正しい姿勢とストレッチ・筋力維持

腰痛を防ぐためには、日常生活での姿勢がとても重要だと言われています。立つときは背筋をまっすぐに保ち、座る際は椅子に深く腰をかけることで、腰への負担を減らしやすいとされています(引用元:https://www.tmhp.jp)。また、ストレッチを習慣にすることで筋肉の柔軟性を保ち、体幹トレーニングを行うことで腰を支える力を維持できると考えられています。

職場や生活環境の整備

腰痛には心理的なストレスや環境の要因も関わると報告されています。職場の椅子や机の高さを調整したり、長時間同じ姿勢にならないよう休憩を取り入れることが大切とされています(引用元:https://www.johas.go.jp)。さらに、ストレスを軽減できる環境を整えることが腰痛予防につながりやすいと説明されています。

腰痛リテラシー向上のための教育コンテンツ活用

最近では、アプリやQ&A形式の教材などを通じて、腰痛に関する正しい知識を身につける取り組みも進んでいます。腰痛に関する誤解をなくし、必要なときに適切な対応ができるよう情報を得ておくことが、予防に役立つと言われています(引用元:https://www.johas.go.jp)。

#腰痛予防 #正しい姿勢 #ストレッチ習慣 #筋力維持 #生活環境

セルフケアで改善しないとき・専門家へ相談すべきサイン

レッドフラッグのサインに注意

腰痛の多くは生活習慣や筋肉の緊張に関連していると考えられていますが、中には早めに専門家へ相談すべき「レッドフラッグ」と呼ばれる兆候もあると言われています。例えば、発症年齢が若すぎる、または高齢である場合、安静にしても続く強いしびれ、発熱や体重減少を伴う場合などは注意が必要です(引用元:https://www.tmhp.jp)。これらは単なる腰の不調ではなく、背景に別の要因が隠れている可能性があるとされています。

改善しない慢性腰痛と心の影響

数週間以上セルフケアを続けても改善が見られない慢性腰痛では、体の問題だけでなく心の影響も大きいと説明されています。特に「また痛むのでは」という不安から体を動かすことを避けるようになり、かえって症状が長引く悪循環に陥るケースもあるそうです(引用元:https://www.karakoto.com/64879/)。このような場合、専門的な認知行動的アプローチが有効とされ、恐怖心を和らげながら少しずつ動けるようになる工夫がすすめられています。

相談するタイミングを逃さない

「まだ我慢できるから」と放置するのではなく、日常生活に支障が出ていると感じたら専門家に相談することが予防にもつながると言われています。腰痛を抱えたまま過ごすよりも、早めに適切なアドバイスを受けた方が安心感を得られやすいでしょう。

#腰痛 #レッドフラッグ #慢性腰痛 #認知行動療法 #専門相談

まとめと行動の呼びかけ

本記事のおさらい

ここまで腰痛について「原因」「即効ケア」「予防習慣」「相談すべきタイミング」という4つの視点から整理してきました。腰痛は、不良姿勢や筋肉のこわばりといった体の要因だけでなく、ストレスなど心理社会的な背景も関わっていると言われています(引用元:https://www.tmhp.jp、引用元:https://www.johas.go.jp)。

軽度であればストレッチや「3秒これだけ体操」といった簡単な方法が役立つとされ、正しい姿勢の維持や体幹の筋力強化が予防につながると考えられています。さらに、セルフケアで改善が見られない場合や「レッドフラッグ」のサインが出ているときは、専門家に相談することが安心への近道だとされています(引用元:https://www.karakoto.com/64879/)。

行動を始めるために

「腰痛対策は難しそう」と思う方もいるかもしれませんが、まずは小さな一歩から始めるのが大切です。例えば、今日から簡単なストレッチを1つだけ取り入れる、椅子に座るときの姿勢を意識する、それだけでも腰への負担を減らしやすいとされています。

習慣化することで「腰痛は改善できる」という実感につながりやすくなります。無理をせず、自分にできる範囲で取り入れてみることがポイントです。

「まずは即効ケアを1つでも今日から始めてみませんか?」

小さな実践が、腰痛との上手なつきあい方につながる第一歩になると考えられています。

#腰痛 #原因と対策 #即効ケア #予防習慣 #専門相談