1:腰椎すべり症とは?種類・原因・悪化のリスク要因

腰椎すべり症の定義(分離すべり症・変性すべり症など)

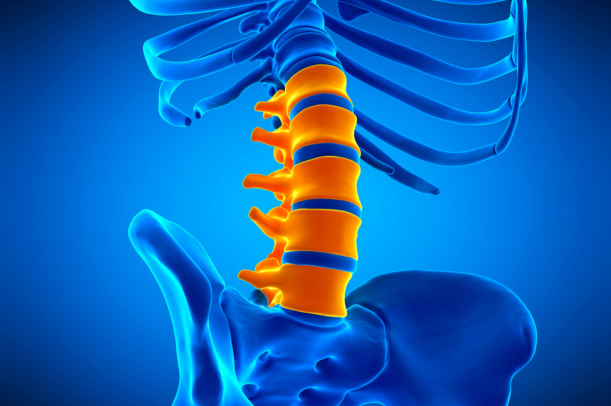

「腰椎すべり症」というのは、腰の骨(腰椎)が本来の位置から前に滑って(ずれて)しまう状態を指します。「積み木が前にずれて組み立てが崩れるようなイメージ」と表現されることもあります。医療法人 全医会 あいちせぼね病院+2脊椎手術ドットコム+2

そのなかでもよく使われる種類が2つあって、ひとつが 分離すべり症、もうひとつが 変性すべり症 です。医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病院+2医療法人 全医会 あいちせぼね病院+2

- 分離すべり症 は、椎弓(ついきゅう)という腰椎の後ろ側の構造の部分が、“疲労骨折”などで分離し、椎体(ゼリ体)が前方に滑るタイプです。特に若い頃、スポーツなどで腰をひねったり反らしたりする動きが繰り返されると起きやすいと言われています。医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病院+1

- 変性すべり症 は、加齢や椎間板、椎間関節、靭帯などの組織が徐々に劣化・摩耗する結果、腰椎の安定性が失われて滑ってしまうタイプです。特に中高年、女性に多いと言われています。つくし鍼灸整骨院+3医療法人 全医会 あいちせぼね病院+3ニューロテックメディカル+3

どのような状態で症状が出るのか

じゃあ、具体的に「どのくらいずれたら」あるいは「どんなときに症状として自覚するか」ですが、こんな感じです:

- まず、ずれが軽度のときは、腰の違和感や重さ、疲れやすさが出ることが多いです。動き始めや立ち上がり、あるいは腰を反らしたり捻る動きで痛みを感じることがあります。日本音楽家協会+2脊椎手術ドットコム+2

- さらにずれが進むと、神経の通り道(神経根や馬尾神経など)が圧迫されて、下肢(お尻~太もも~すねなど)にしびれや痛みが出たり、歩行がしづらくなる、長時間歩けない・立っていられない、休むと楽になる「間欠性跛行」という症状が出ることもあります。ニューロテックメディカル+2医療法人 全医会 あいちせぼね病院+2

悪化させやすい人・リスク要因

それでは、「どういう人がなりやすいか・悪化しやすいか」というリスクを見てみましょう。

分離すべり症に関するリスク

- 若い頃からスポーツをやっていて、特に腰を反らしたりねじったりする運動を頻繁に行っていた人。医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病院+2脊椎手術ドットコム+2

- 成長期(10〜20代)で椎弓に疲労骨折が起き、それが癒合(くっつくこと)が不十分なまま残ってしまう人。医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病院+2脊椎手術ドットコム+2

- 生まれつき椎弓の形が弱い、椎間関節突起など構造的に「もろい部分」がある人。つくし鍼灸整骨院+1

変性すべり症に関するリスク

- 年齢を重ねた中高年で、特に40歳以上。とくに女性に多いとされています。足立慶友整形外科+2ニューロテックメディカル+2

- 椎間板・椎間関節・靭帯など腰椎を支える構造の劣化(変性)が進んでいる人。長年の姿勢悪化、体重負荷、運動不足などがこれに関与します。足立慶友整形外科+2つくし鍼灸整骨院+2

- 腰を支える筋肉(腹筋・背筋など)が弱い人。つくし鍼灸整骨院+1

- 肥満の人、重い物を持つ仕事や中腰・繰り返し動かす姿勢が多い仕事をする人。つくし鍼灸整骨院+1

- 骨粗しょう症などで骨そのものがもろくなっている人。つくし鍼灸整骨院+1

#腰椎すべり症

#分離すべり症

#変性すべり症

#腰痛リスク

#神経圧迫症状

2:腰椎すべり症で「やってはいけないこと」具体例と理由

腰を反らす・強く伸ばす動作

反らせすぎる動きの危険性

— 「腰を反らす」動作は、前方にずれている椎体がさらにずれやすくなり、神経にかかる圧力が強くなると言われています。特にヨガのポーズや上体反らし・背中をそらして伸びをするような動きがこれに当たります。痛みやしびれが出ることが多く、悪化のきっかけになることもあるとされています。[引用元:rehasaku.net]リハサク+2セルフケア整体+2

強く伸ばすストレッチの落とし穴

— 強引に背中を伸ばすようなストレッチ、たとえばうつ伏せで上体を起こすポーズなどは、腰椎に過度な負荷をかけがちです。腰痛やしびれを感じるなら中止したほうがよく、反らすストレッチは控えるよう注意喚起されています。[引用元:co-medical.mynavi.jp]マイナビコメディカル+2くまのみ整骨院+2

腰を捻る・ひねる動作

ひねる動作の影響

— 腰をひねる、ねじる動作は、椎間関節や椎間板にねじれストレスをかけ、ずれた腰椎をさらに不安定にさせる可能性があると言われています。スポーツのスイングや日常で後ろを振り向くなど、腰そのものを大きくひねる動きは注意が必要です。[引用元:selfcareseitai.com]セルフケア整体+2マイナビコメディカル+2

ひねり+反らしの複合動作の危険

— ひねり動作と反らし動作を組み合わせると、腰椎にかかる負荷が相乗的に強まります。たとえば身体をよじりながら上体をそらすようなポーズなどです。こうした動きは、症状が落ち着いていない段階では悪化する原因になると言われています。[引用元:rehasaku.net]リハサク+1

重いものを前かがみで持ち上げる・中腰姿勢

前かがみ+重さの組み合わせの影響

— 重い荷物を前かがみで持ち上げると、腰椎にかかる力が非常に大きくなると言われています。前かがみ姿勢だと腰の椎間板や靭帯にストレスが集中し、椎体のずれが進む可能性があるため、こうした動きは避けるべきです。[引用元:selfcareseitai.com]セルフケア整体+2もり整形外科+2

中腰姿勢の長時間保持のリスク

— 掃除や庭仕事などで中腰を長時間続けるのも危険です。腰を支える筋肉が疲れ、椎体を支える構造が弱っていると、椎体のずれや神経への圧迫が起きやすくなると言われています。重さを持つ際は膝を使い、腰を落として持ち上げるような動きにする工夫が有効とされています。[引用元:co-medical.mynavi.jp]マイナビコメディカル+2セルフケア整体+2

長時間同じ姿勢(座る・立つ・運転・デスクワークなど)

姿勢固定による血流・筋疲労の問題

— 長く座りっぱなしや立ちっぱなし、運転中など同じ体勢を続けると、腰まわりの筋肉が緊張しやすく、血液循環も悪くなりやすいと言われています。これが腰の違和感・痛み・しびれを強める原因になることがあります。[引用元:co-medical.mynavi.jp]マイナビコメディカル+2もり整形外科+2

姿勢の乱れ・支持力の低下

— 姿勢が悪くなると(猫背や反り腰など)、体重分布が偏って腰椎に不自然な力がかかるようになります。その状態で長時間過ごすと、椎間板・関節に負荷が蓄積し、すべり症の悪化につながる可能性があるとされています。[引用元:clinic.adachikeiyu.com]足立慶友整形外科+1

過度な運動・衝撃を伴うスポーツ

急なジャンプ・衝撃の問題

— ジャンプや着地、方向転換が激しいスポーツ(バスケットやサッカーなど)は、腰に繰り返し衝撃が及ぶため、腰椎すべり症を悪化させる可能性があると言われています。特に分離タイプのすべり症を持っている人では注意が必要です。[引用元:rehasaku.net]リハサク+2セルフケア整体+2

無理な回数・強度の運動

— 痛みがある段階や、腰の状態が安定していない時期に、頻度や強度を無視して運動を行うと、腰椎・神経に負荷をかけてしまうと言われています。徐々に増やしていくこと、痛みを感じたらすぐに中止することが大切です。[引用元:co-medical.mynavi.jp]マイナビコメディカル+1

自己判断での強いストレッチやマッサージ

自己流ストレッチの落とし穴

— ネットや動画で見たストレッチを「自分にも合うはず」と思って強くやってしまうことがありますが、それが腰に大きなストレスをかけることがあると言われています。特に痛みがあるときには無理せず、専門家の指導を受けたほうがよいです。[引用元:rehasaku.net]リハサク

強摩り・マッサージのリスク

— 腰椎すべり症の部位そのものを強く揉むマッサージや矯正を行うと、椎体のずれ・神経圧迫を強める恐れがあると言われています。施術を受ける際は、自分の腰椎すべり症であることをきちんと伝えて、強さ・手技を調整してもらうことが望ましいです。[引用元:rehasaku.net]リハサク+2くまのみ整骨院+2

#腰椎すべり症 #腰を反らす危険 #腰を捻る動作 #重い物の持ち上げ注意 #長時間同姿勢避ける

3:日常生活での注意点・代替の工夫

起床・洗顔など朝の動きの工夫

起き上がるときの動き方

「朝起きたらベッドの端でまず体をひねって…」というような反動をつける起き方は腰に急な負荷をかけてしまうことがあります。腰椎すべり症の方は、まず寝返りを打ってからゆっくり体の向きを変える、両膝を抱えるようにしてベッドの側に足を降ろしてから上体を起こす、という動きが穏やかで取り入れやすいと言われています。起床時は体が硬いため、急な動きは避けたほうがよいとされています。[引用元:clinic.adachikeiyu.com](turn0search0)

洗顔など前かがみ動作の工夫

洗面台で顔を洗うとき、前かがみになりがちですが、腰を曲げすぎずに膝を軽く曲げて腰への角度を緩めるのがポイントです。また、鏡や洗面台の高さを少し調整できるなら、高さを上げることで前かがみを減らせることがあります。前かがみを長時間続けないことが腰への負担軽減につながると言われています。[引用元:clinic.adachikeiyu.com](turn0search0)

家事や仕事で姿勢を保つための工夫(椅子・デスク・寝具など)

椅子・デスクでの姿勢の見直し

デスクワークや椅子に座るときは、背もたれをうまく使って腰部分を支えるようクッションを入れる、足を床につけて膝を90度に近づける、浅く座るのではなくある程度深く腰掛けてお尻を背もたれに近づけるようにするなどの工夫が腰の負担を減らすと言われています。座る時間が長くなる仕事では、このような姿勢の工夫が痛みの悪化を防ぐことにつながるとの報告があります。[引用元:seikei-mori.com](turn0search4)

寝具・寝姿勢を改善するポイント

寝具については、やわらかすぎたり、マットレスがへたっているものは腰椎の自然なカーブを保てなくなる可能性があるため、適度な硬さを持ち、寝返りが打ちやすいマットレスが良いと言われています。枕も、首から肩までを支え、頭の位置があまり高すぎたり低すぎたりしないものが望ましいです。横向き寝の場合は膝の間にクッションを挟むことで腰のねじれを緩和できることがあります。[引用元:clinic.adachikeiyu.com](turn0search2)

重い物を持つ時の正しい方法

腰ではなく膝を使う持ち上げ方

重いものを持ち上げるときは、背筋をなるべく伸ばし、膝を曲げて腰を落として持ち上げる姿勢をとることが勧められています。荷物は体に近づけて持ち、腰だけに負荷をかけないようにすると、椎体や椎間関節へのストレスを軽くできると言われています。[引用元:seikei-mori.com](turn0search4)

道具や助けを利用する工夫

重い荷物は一人で持とうとせず、できれば台車を使う・誰かに手伝ってもらうことが望ましいです。また、掃除器具や庭用具など、柄の長い道具を使うことで腰を深く曲げずに済むことがあります。家の中の物の配置を見直して、よく使うものを取りやすい高さに置くなどの工夫も有効と言われています。[引用元:clinic.adachikeu.com](turn0search0)

こまめな休憩・ストレッチの取り入れ方

休憩のタイミングと軽い動き

同じ姿勢を30分~1時間続けてしまうと、腰周りの筋肉がこわばりやすくなり、痛みや違和感が強まることがあります。なので、30分おきに立ち上がり、軽く体を伸ばす・歩くなど姿勢を変えることが腰への負荷軽減につながると言われています。[引用元:seikei-mori.com](turn0search4)

取り入れやすいストレッチ例

ストレッチは腰を反らすタイプではなく、太ももの裏側を伸ばす・股関節を柔らかくするタイプが安全性が高いと言われています。また、運動前後や入浴後など体が温まっているタイミングで行うと無理が少なくなるとの報告があります。[引用元:seikei-mori.com](turn0search4)

運動をするならどんな種類なら安全か

低衝撃・体幹中心の運動

歩行や水中ウォーキング、軽いサイクリングなど、体にかかる衝撃が少なく、腰椎への負荷を抑えつつ筋力を維持・向上させる運動が安全性が比較的高いと言われています。体幹トレーニング(腹筋・背筋を無理なく使うもの)も取り入れることで腰を安定させやすくなるとのことです。[引用元:clinic.adachikeu.com](turn0search0),[引用元:premiaspine.com](turn0search13)

運動時の注意事項

痛みが出るような運動や、腰を大きく反らす・ひねる動きが入るものは避けるほうがよく、負荷や回数は徐々に増やすのが安全と言われています。また、開始前に軽いウォーミングアップをすること、運動後にクールダウンやストレッチを入れることを意識すると、腰へのストレスを和らげやすくなるとの報告があります。[引用元:seikei-mori.com](turn0search4),[引用元:premiaspine.com](turn0search13)

#腰椎すべり症 #日常の工夫 #正しい姿勢 #安全な運動 #休憩ストレッチ

4:軽度〜重度別に考える「いつ医師へ相談すべきか・治療オプション」

症状の段階チェックリスト(痛み・しびれ・歩行制限など)

「ちょっと聞いてほしいんだけど、いつ“ただの腰痛”じゃなくて“そろそろ相談したほうがいいかも”と思うか、目安ってあるの?」という話ですが、以下のチェックポイントを目安にできます:

- 軽度段階:腰の痛みや重だるさが主で、動き始めや立ち上がる時に違和感がある。しびれはほとんどなく、歩行距離も普通に保てる。

- 中間段階:下肢(お尻・太もも・ふくらはぎなど)にしびれや痛みが出る。歩くときや立ちっぱなしで痛みが増す。「間欠跛行」(少し歩くと痛くなり休むと楽になる)が現れることがある。日常の動作で支障を感じ始める。[引用元:第7回 すべり症とその治療 sekitsui.com](turn0search0)

- 重度段階:休んでても痛み・しびれが消えにくい、歩ける距離が非常に短くなる、排尿・排便に異常が出てきたり、感覚が鈍くなるような神経症状が出る。日常生活に大きな不自由を感じるときは、早めに医師に相談すべきです。[引用元:seikei-mori.com](turn0search3),[turn0search9](https://www.okayamasaiseikai.or.jp/column/%E8%85%B0%E6%A4%8E%E3%81%99%E3%81%B9%E3%82%8A%E7%97%87%E3%81%AE%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)

このチェックリストで「中間〜重度」の項目がいくつか当てはまるなら、保存療法だけで十分かどうかの判断を早めにすることが望ましいと言われています。

保存療法(リハビリ・コルセット・薬など)

保存療法とは、「手術しないでまずできる手段」のこと。腰椎すべり症では、多くのケースで最初に選ばれます。[引用元:腰椎すべり症 | 亀田メディカルセンター](turn0search4)

リハビリと筋力強化

リハビリテーションでは、腰まわりやお腹まわりの筋肉を鍛えるトレーニングや、ストレッチ、正しい姿勢を体に覚えさせる指導が行われることが多いです。軽度〜中程度の症状なら、これらで症状が落ち着いてくる例が多数あります。[引用元:itoortho.jp](turn0search1)

コルセット・薬・注射など

- コルセットは、腰を外から支えて負担を軽くする役割があります。痛みが強い時期に使われることが多いと言われています。[引用元:第7回 すべり症とその治療 sekitsui.com](turn0search0)

- 薬(非ステロイド性抗炎症薬、筋弛緩薬など)で痛みや炎症を抑えることが行われます。[引用元:亀田メディカルセンター](turn0search4)

- 神経ブロック注射(痛みのある神経の近くに薬を注入)も、保存療法の一部として採用される場合があります。[引用元:岡山済生会総合病院](turn0search9)

保存療法は「痛み・しびれ・歩行制限などの症状が軽〜中程度」であれば、まず試されることが一般的と言われています。

手術を検討する基準

「手術?ちょっと怖いけど、どういう場合に考えるものかが知りたい」人向けに、基準を整理してみます。

手術を考えるタイミング

- 保存療法を十分に続けても、痛みやしびれが改善しない・または悪化している場合。[引用元:seikei-mori.com](turn0search3)

- 歩行距離が極端に短くなったり、立っていられない、日常生活に支障が出始めているとき。[引用元:第7回 すべり症とその治療 sekitsui.com](turn0search0)

- 排尿・排便の障害や感覚障害が出ているような、神経症状が重いとき。[引用元:seikei-mori.com](turn0search3)

手術の種類と目的

- 除圧術:神経を圧迫している部分を取り除き、痛み・しびれを和らげることを目的とする手術。[引用元:岡山済生会総合病院](turn0search9)

- 固定術:ずれている椎体を金属などで固定して動きを抑え、将来的なずれや痛みの再発を減らす目的。[引用元:亀田メディカルセンター](turn0search4)

専門医で見てもらう際のポイント

「どこの医師がいいの?」と考えるときのチェックリストです。

- 脊椎・脊髄外科専門医かどうかを確認すると安心と言われています。すべり症は骨・関節・神経が関わるため、専門的な経験が重要。[引用元:亀田メディカルセンター](turn0search4)

- 診察内容がしっかりしているか:症状(痛み・しびれの程度・歩行距離など)・画像検査(レントゲン・MRI・必要ならCT)・神経の圧迫の有無を丁寧に確認する医師が望ましい。[引用元:第7回 すべり症とその治療 sekitsui.com](turn0search0)

- 保存療法・手術の両方について説明があるか:メリット・デメリット、回復期間、日常生活への影響など。医師・病院が「どうしたいか」の希望を聞いてくれるかどうかも重要。[引用元:第7回 すべり症とその治療 sekitsui.com](turn0search0)

#腰椎すべり症 #保存療法 #手術基準 #神経症状 #専門医選び

5:悪化を防ぐためのセルフケアプランと習慣化のコツ

今日から始められるセルフケアプラン

簡単な動き・軽めの運動を取り入れる

「痛いから動かない方がいいかな?」と思うこともあるけど、腰椎すべり症では軽めの運動が大切と言われています。散歩やゆっくり歩くこと、水中ウォーキングなどを1日10~15分取り入れてみてください。体幹を安定させるための腹筋・背筋を無理なく使う軽いトレーニングも有効と言われています。[引用元:腰椎すべり症でやってはいけない運動と生活動作 clinic.adachikeiyu.com](turn0search0)

腰を支えるコルセット・正しい姿勢用具の利用

痛みが出るときや長時間同じ姿勢を取る場面では、コルセットなど腰を補助する道具を使うと、過度なずれや負荷を和らげてくれる可能性があると言われています。また椅子・机の高さ、寝具の硬さなど、自分の体に合った環境を整えることも、セルフケアプランの一部に含めたほうがいいでしょう。[引用元:腰椎すべり症でやってはいけない運動と生活動作 clinic.adachikeiyu.com](turn0search0)

日々の動作に「気づき」をもたせる

朝起きたときの起き方、洗顔時の前かがみ、重い荷物を持つ動作など。「あ、今腰に負荷がかかってるな」と感じたら、一旦止めて別の動きに変える、膝を使うなどの工夫を入れてみてください。こういった動作の見直しが、悪化を防ぐセルフケアの土台になります。[引用元:腰椎すべり症の生活制限 clinic.adachikeiyu.com](turn0search2)

習慣化のコツ(無理なく続けるための方法)

短時間からスタートして徐々に増やす

いきなり30分歩く、毎日体幹トレーニングをする、というのは続けにくいので、最初は5分~10分程度、簡単な運動・動作改善から始めて、慣れてきたら少しずつ時間や回数を増やすことが効果的と言われています。疲れたり痛みが出たら無理せず休むこと。

「習慣トリガー」を決める

毎日のルーティンと結びつけると続けやすいです。例えば、朝の歯磨き後にストレッチを一つ、夕食後に軽く腰を伸ばす動きを取り入れるなど。最初は忘れることもあるけど、日記やアプリで記録すると「自分がやったかどうか」が見える化できます。

サポートを得る

家族や友人に「今日これをやるよ」と宣言する、自分に合った運動教室や整体・理学療法士のサポートを受けることも習慣化しやすくなるポイントです。専門家から「ここが大事だよ」と言われると意識しやすくなります。

注意すべきサイン(悪化時の症状)

しびれ・痛みの変化

普段は出ないお尻~太ももやふくらはぎにかけてのしびれが現れたり、痛みが「ズキッ」と走ったり、夜寝ているときに痛みで目覚めるようになったら、一歩悪化しているかもしれません。こういう変化を見逃さないよう、普段の体の状態を覚えておくことが重要です。

歩行・立位での限界・神経症状

少し歩くと足がだるくなったり、長時間立てなかったりする「歩行制限」が出てきたら注意です。あるいは、排尿や排便がしづらくなったり、感覚が鈍くなるなどの神経症状があるときは、できるだけ早く専門医に相談したほうがいいと言われています。

もしよければ、このまとめをベースに「1週間セルフケアプラン」+「悪化を防ぐための警告サイン一覧表」も案として作っておきますか?

#腰椎すべり症 #セルフケアプラン #習慣化のコツ #悪化サイン #痛み予防