胸郭出口症候群とは?そのしくみ・分類と特徴

胸郭出口症候群の概要

胸郭出口症候群は、首から肩・腕にかけての通り道で神経や血管が圧迫されることで、しびれや痛みが生じる状態と言われています(引用元:にしぎふ整形外科リハビリクリニック、済生会、KOMPAS)。この「胸郭出口」と呼ばれる部分は、首と胸の境目にあり、日常の動作や姿勢の影響を受けやすいとされています。

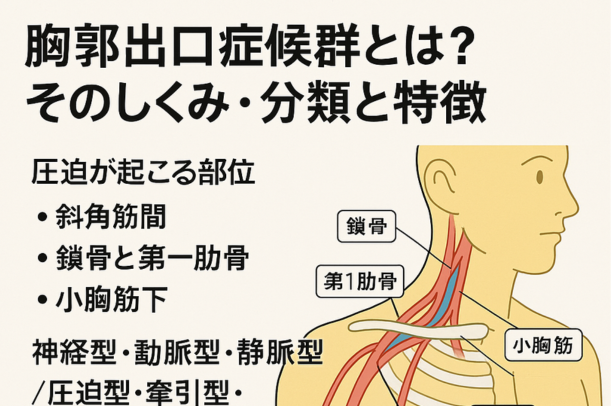

圧迫が起こる主な部位

胸郭出口症候群の圧迫部位は大きく3つに分けられています。

- 斜角筋間:首の筋肉の隙間で神経が圧迫されやすい

- 鎖骨と第一肋骨の間:肩の骨格構造が原因となりやすい

- 小胸筋下:腕を上げた姿勢で神経や血管が狭くなる

これらの部位で圧迫が起きることで、腕や手の不快感へつながると考えられています。

症状の分類

胸郭出口症候群は圧迫される組織によっていくつかの型に分けられます。

- 神経型:腕や手のしびれ・だるさが主症状

- 動脈型:血流障害による冷感や色の変化

- 静脈型:むくみや腫れが出やすい

さらに、圧迫の仕方によって「圧迫型」「牽引型」「混合型」に分類されるとも言われています。

発症に関与する要因

この症候群は、体の特徴や生活習慣とも関わりが深いとされています。

- なで肩:肩が下がっていると神経が引っ張られやすい

- 姿勢の乱れ:猫背や長時間のデスクワークが影響

- 骨格異常:まれに「頚肋」という余分な骨が関与するケースもある

こうした条件が重なることで発症しやすいと考えられています(引用元:西国立整形外科クリニック、こばやし整形外科)。

まとめ

胸郭出口症候群は、神経や血管が首から肩の通り道で圧迫されることで多彩な症状が出ると言われています。分類や原因を理解することで、日常の姿勢や習慣を見直すきっかけになるかもしれません。

#胸郭出口症候群 #首と肩の痛み #しびれ対策 #姿勢改善 #整形外科

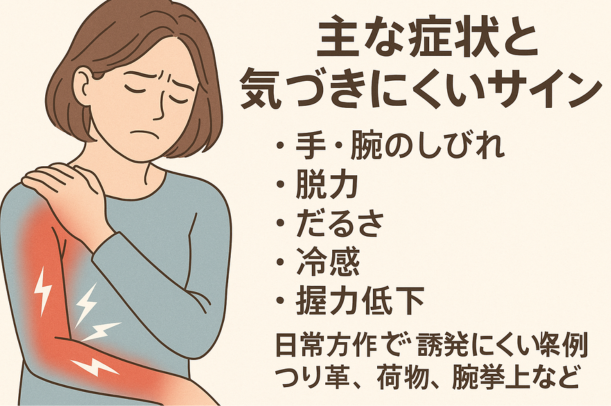

主な症状と気づきにくいサイン

胸郭出口症候群の症状の特徴

胸郭出口症候群では、手や腕の神経や血管が圧迫されることで、さまざまな症状が出ると言われています。典型的には「手や腕のしびれ」「力が入りにくい」「だるさ」「冷感」「握力低下」といった感覚や運動の変化が現れることが多いです(引用元:にしぎふ整形外科リハビリクリニック、荒川整形外科リハビリテーションクリニック、KOMPAS)。これらの症状は一度にすべて現れるとは限らず、軽度のサインから始まることもあるとされています。

日常生活で現れやすいサイン

日常の動作の中で、症状が誘発されやすいタイミングがあるとも言われています。例えば、電車でつり革を持つ時、重い荷物を持ち上げる時、あるいは腕を頭より上に挙げる動作の最中にしびれやだるさが強くなるケースがあります(引用元:荒川整形外科リハビリテーションクリニック、KOMPAS)。一見すると「疲れのせい」と思ってしまうような小さな違和感が、胸郭出口症候群のサインである可能性も指摘されています。

気づきにくい理由と注意点

こうした症状は肩こりや単なる疲労と混同されやすいため、見過ごされやすいのが特徴だと考えられています。特にしびれや握力の低下は少しずつ進行することもあり、日常生活に支障が出るまで気づかない方もいるようです。そのため、繰り返し同じ動作で不快感を覚える場合には、早めのチェックが重要と言われています。

#胸郭出口症候群 #手のしびれ #握力低下 #日常動作で悪化 #整形外科

診断方法:どうやって見つける? 医師が行うチェック

問診・視診・姿勢や動きのチェック

胸郭出口症候群を疑う場合、まず行われるのは問診と視診と言われています。生活習慣や職業、痛みやしびれが出るタイミングなどを丁寧に聞き取り、さらに姿勢や腕の動きを観察することで症状の再現性を確認することがあるそうです(引用元:こばやし整形外科)。

誘発テスト:アドソン・ライト・エデン・ルース・モーレイ

続いて、胸郭出口症候群に特徴的な「誘発テスト」が行われることがあると言われています。アドソンテストでは首を後ろに反らし深呼吸をさせ、動脈の拍動やしびれの有無を確認。ライトテストやエデンテストでは腕を上げる姿勢で血流や神経の圧迫を調べ、ルーステストやモーレイテストでは両腕を挙げ続けることで症状が出るかを確認する方法です(引用元:日本オープンアカデミー)。

画像・検査での確認

問診や誘発テストだけでなく、画像や検査による確認も行われることがあるとされています。X線検査では骨格の異常(頚肋など)を確認できる場合があり、MRIでは神経や筋肉の状態を詳しく観察可能とされています。さらに、神経伝導速度検査で神経の働きを評価したり、血管造影で血流障害の有無を確認するケースもあるとされています(引用元:済生会、こばやし整形外科、弁護士法人ALG&Associates)。

#胸郭出口症候群 #誘発テスト #X線検査 #MRI検査 #神経伝導検査

治療法・改善アプローチ:まずはできることから始めよう

理学療法による改善の取り組み

胸郭出口症候群に対しては、まず理学療法が基本のアプローチと言われています。姿勢の改善やストレッチを日常に取り入れることで、神経や血管への圧迫を軽減させることを目指します。特に猫背やなで肩の方では、筋力強化を組み合わせることで肩周囲の安定性を高める効果があるとも考えられています(引用元:こばやし整形外科)。

保存療法としての薬物療法や注射

理学療法だけで症状が和らぎにくい場合には、保存療法として薬物療法や注射が取り入れられることがあります。炎症をやわらげる薬や局所注射によって、しびれや痛みの緩和が期待できるとされています。ただし、これは根本的な改善ではなく、症状を抑える補助的な役割を果たすと説明されています(引用元:こばやし整形外科)。

手術の選択肢について

保存療法を続けても改善が難しい場合や、血管型などの重症例では手術が検討されることがあるとされています。具体的には圧迫している骨や筋肉の一部を取り除き、神経や血管の通り道を広げる施術が行われると報告されています。手術はあくまで最終手段であり、日常生活に大きな支障が出ている場合に選ばれることが多いと言われています(引用元:こばやし整形外科、J-STAGE)。

#胸郭出口症候群 #改善アプローチ #理学療法 #保存療法 #手術選択肢

予防と日常での注意点

正しい姿勢の習慣を意識する

胸郭出口症候群は、普段の姿勢が大きく関わると言われています。デスクワークでは前かがみになりやすく、肩や首に余計な負担がかかることがあります。そのため、背筋を伸ばし、パソコン画面を目線の高さに合わせるなど、姿勢を整える工夫が大切とされています(引用元:こばやし整形外科)。

ストレッチや運動の取り入れ

長時間同じ姿勢で過ごすことは症状を誘発しやすいと言われています。そのため、こまめにストレッチや軽い体操を取り入れることが重要です。肩回しや胸を広げる動作、深呼吸を組み合わせるだけでも、神経や血流の通り道が保たれるとされています(引用元:リペアセルクリニック東京院)。

デスクワーク時の工夫

仕事中は「休憩のタイミングを意識する」「ひじを体の近くに保つ」「椅子や机の高さを調整する」といった工夫が役立つと言われています。少しの調整でも、首や肩の圧迫を軽減することにつながるとされています(引用元:こばやし整形外科)。

早めの来院で安心を

肩こりや一時的な疲労と胸郭出口症候群は区別がつきにくいことがあります。しかし、しびれや冷感が繰り返し出る場合は、専門家によるチェックを早めに受けることがすすめられています。早期の相談が、その後の改善につながるケースもあるとされています(引用元:からだ接骨院 王子公園院、西国立整形外科クリニック)。

#胸郭出口症候群 #姿勢改善 #ストレッチ習慣 #デスクワーク注意 #早期来院