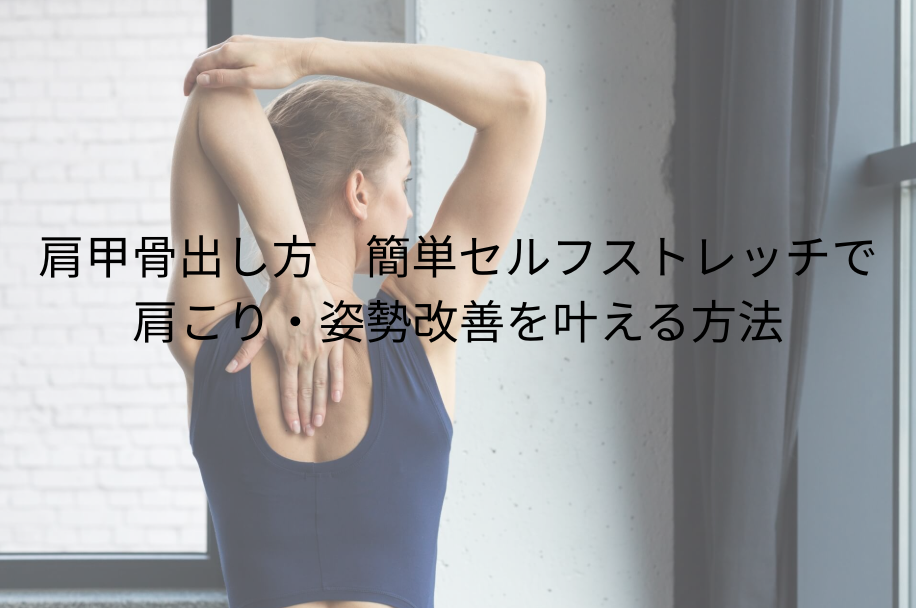

肩甲骨出し方を徹底解説!自宅でできるセルフケアで肩こりや猫背対策、姿勢改善にも効果的なストレッチ方法をわかりやすく紹介。

1、肩甲骨出し方の重要性とは?—肩こり・姿勢・血流への影響

肩甲骨が固いと起こりやすい不調

肩甲骨は体の動きを支える大切な部位ですが、デスクワークやスマホ操作などで動かさない時間が長いと、周囲の筋肉が硬くなりやすいと言われています。肩甲骨の可動域が狭まると、肩こりや首のこわばり、背中の張りといった不調につながることが多いようです。また、肩甲骨は姿勢のバランスにも深く関係しており、固まることで猫背や巻き肩が進行し、見た目にも悪影響を与えるケースがあるとされています(引用元:note、マイナビコメディカル、さかぐち整骨院)。

正しい可動性を得るメリット

一方で、肩甲骨を意識的に動かすことで血流が促され、代謝が高まりやすいと言われています。血の巡りが整うと筋肉の緊張がほぐれやすくなり、肩や首の疲労感を軽減する効果も期待できるそうです。さらに、肩甲骨が柔軟になると自然に胸が開き、呼吸が深くなるため、リラックス効果や集中力アップにもつながると紹介されています。継続的に動かすことで美しい姿勢を保ちやすくなる点も、多くの専門家が強調しているポイントです(引用元:さかぐち整骨院)。

肩甲骨まわりを柔らかくすることは、肩こりや姿勢の悩みをやわらげるだけでなく、体全体の調子を整える習慣としても役立つと言われています。日々の生活の中で少し意識して動かすだけでも、じわじわと効果を感じやすくなるかもしれません。

#肩甲骨出し方

#肩こり改善

#姿勢改善

#血流促進

#リラックス効果

2、セルフチェック:あなたの肩甲骨の固さ、今の状態は?

横から「バンザイ」テストで角度を確認

まずは壁に背中をつけて立ち、腕を横からゆっくり上げてみましょう。耳の横まで腕が自然に上がるかどうかを確認します。無理に力を入れないで、自然に動かせる範囲を見るのがポイントです。肩甲骨まわりが硬い人は腕が途中で止まってしまったり、腰が反ってしまうケースがあると言われています(引用元:マイナビコメディカル)。

背中で左右差チェック

次に、片方の手を上から背中に回し、もう片方の手を下から回して背中の真ん中で触れられるかどうかを試します。左右両方を行い、届き方の違いを感じ取ることが大切です。片側だけ極端に届かない場合、肩甲骨や肩周辺の柔軟性に差がある可能性があるとされています(引用元:マイナビコメディカル)。

その他の簡単セルフチェック

さらに「背中の中央に手が届くか」「腕を回すときにゴリゴリ音や違和感がないか」なども、肩甲骨の柔軟性を知る目安になるそうです。これらの動きで強い張りやスムーズさの欠如を感じる場合、肩甲骨が固まっている可能性があると説明されています(引用元:さかぐち整骨院)。

このように、いくつかの動作を組み合わせて確認することで、自分の肩甲骨がどの程度柔軟かを把握できると言われています。もし違和感や左右差を強く感じる場合は、日常的に肩甲骨を動かす習慣を取り入れることが大切だと考えられています。

#肩甲骨出し方

#セルフチェック

#肩こり予防

#姿勢改善

#肩甲骨ストレッチ

3、基本の「肩甲骨出し方」セルフストレッチ5選

肘を大きく回すストレッチ

肩甲骨を立体的に動かすために有効だと言われているのが「肘回し」です。肘に意識を集中し、円を描くように前から後ろ、後ろから前へと大きく回します。肩甲骨が動く感覚を意識しながら行うことで、周囲の筋肉が柔らかくなりやすいと紹介されています(引用元:からだ接骨院グループ、くまのみ整骨院、さかぐち整骨院)。

胸を張って肩甲骨を寄せるストレッチ

立った状態でも椅子に座った状態でもできる、シンプルな方法です。胸を開き、肩甲骨を背中の中心に寄せるイメージで5〜10秒キープします。これにより姿勢の改善や胸郭の柔軟性向上につながりやすいと言われています(引用元:くまのみ整骨院)。

タオルを使った肩甲骨ストレッチ

タオルを両手で持ち、バンザイするように上に伸ばしたら、ゆっくり下ろしていきます。これを繰り返すことで、背中から肩にかけての可動域が広がりやすいとされています。自宅で簡単にできる点が大きな魅力です(引用元:くまのみ整骨院、さかぐち整骨院)。

ストレッチボール/ポールを使った方法

床に仰向けになり、ストレッチポールやボールに背中を預けた状態で腕を大きく広げます。そのまま呼吸を整えながら数十秒キープすると、肩甲骨まわりが自然に開いていく感覚を得られるとされています。リラックス効果も高いと紹介されています(引用元:くまのみ整骨院)。

腕を背中に回して肘を引くストレッチ(医師式)

片方の腕を背中に回し、反対の手で肘を軽く引き寄せます。この動作で肩甲骨が中央に寄り、背中全体の柔軟性が高まりやすいと説明されています。強く引きすぎず、無理のない範囲で行うのが大切だと言われています(引用元:医師監修記事)。

これらのストレッチは短時間で実践でき、日常生活の合間に取り入れやすいのが特徴です。自分の体の状態に合わせて無理なく続けることが、肩甲骨の柔軟性を保つポイントだと考えられています。

#肩甲骨出し方

#ストレッチ習慣

#肩こり対策

#姿勢改善

#セルフケア

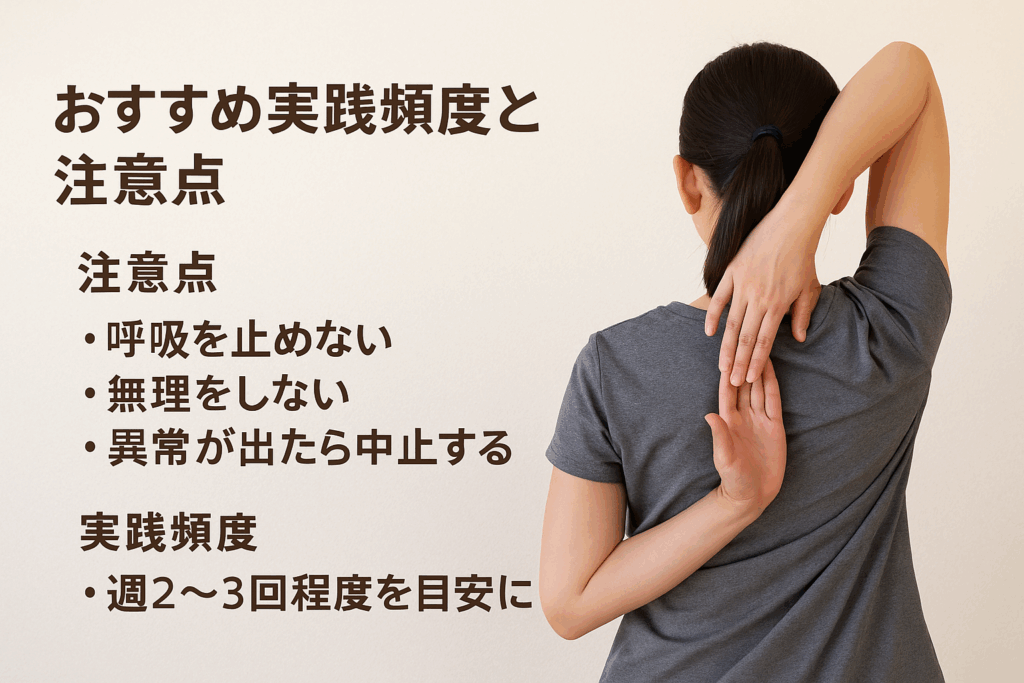

4、おすすめの実践頻度と注意点

基本的な注意点

肩甲骨ストレッチを行う際には、まず「呼吸を止めない」ことが大切だと言われています。息を止めて力んでしまうと筋肉が余計に硬くなり、リラックス効果が得られにくくなるそうです。また「無理をしない」ことも欠かせません。痛みを我慢して続けると逆効果になる場合があるため、気持ちよく伸びる範囲で行うのが望ましいとされています。さらに「異常が出たら中止する」ことも重要です。例えば強いしびれや鋭い痛みが走ったときは、その時点でストレッチをやめることが推奨されています(引用元:くまのみ整骨院)。

実践頻度の目安

肩甲骨を柔らかく保つには「継続」がポイントですが、毎日過剰に行うよりも、週2〜3回を目安に取り入れるのが良いと紹介されています。特にデスクワークが多い人は、休憩時間に軽く取り入れるだけでも効果を感じやすいと言われています。もちろん、調子が良い日や体が軽く感じるときに回数を増やすのは問題ありませんが、疲労や違和感を感じる場合には控えるなど、自分の体と相談しながら調整することが大切です(引用元:くまのみ整骨院)。

無理なく適度なペースで続けることが、肩甲骨ストレッチを習慣化する一番のコツだと考えられています。自分の生活リズムに合わせ、無理のない形で取り入れてみてはいかがでしょうか。

#肩甲骨出し方

#ストレッチ頻度

#セルフケア習慣

#肩こり予防

#無理しないストレッチ

5、継続で期待できる効果と生活への取り入れポイント

継続で得られる効果

肩甲骨ストレッチを継続することで、多くのメリットが得られると言われています。例えば「肩こりや首こりの緩和」。肩甲骨周りを動かすことで血流が促され、凝り固まった筋肉の負担を軽くしやすいと紹介されています。また「猫背や巻き肩の改善」にもつながりやすいそうです。肩甲骨が正しい位置に戻ることで胸が自然に開き、姿勢が整いやすくなるとされています(引用元:ハレバレ プラス、さかぐち整骨院、からだ接骨院グループ)。

さらに「呼吸が深くなりリラックス効果が高まる」点や、「基礎代謝アップにつながる」点も報告されています。呼吸が整うと自律神経にも良い影響を与えると言われており、心身のバランスを整える習慣としても役立つと考えられています。

生活に取り入れる工夫

大切なのは、無理なく日常の中に取り入れることです。たとえばデスクワーク中に「少し疲れたな」と感じたときに、椅子に座ったまま胸を開くストレッチを取り入れるのも良い方法です。長時間同じ姿勢で作業を続けると肩甲骨は固まりやすいため、1〜2分の簡単な動きでもリフレッシュ効果を感じやすいと紹介されています(引用元:ハレバレ プラス)。

また、入浴後のリラックスタイムにストレッチを組み合わせると、筋肉が温まった状態でよりスムーズに動かせるとされています。毎日の隙間時間に少しずつ実践することが、継続のコツだと言えるでしょう。

#肩甲骨出し方

#肩こり予防

#姿勢改善

#リラックス習慣

#日常ストレッチ