肩甲挙筋 リリースで首肩のこりを根本改善。解剖・原因・効果、効果的なセルフリリース法と注意点をわかりやすく解説。

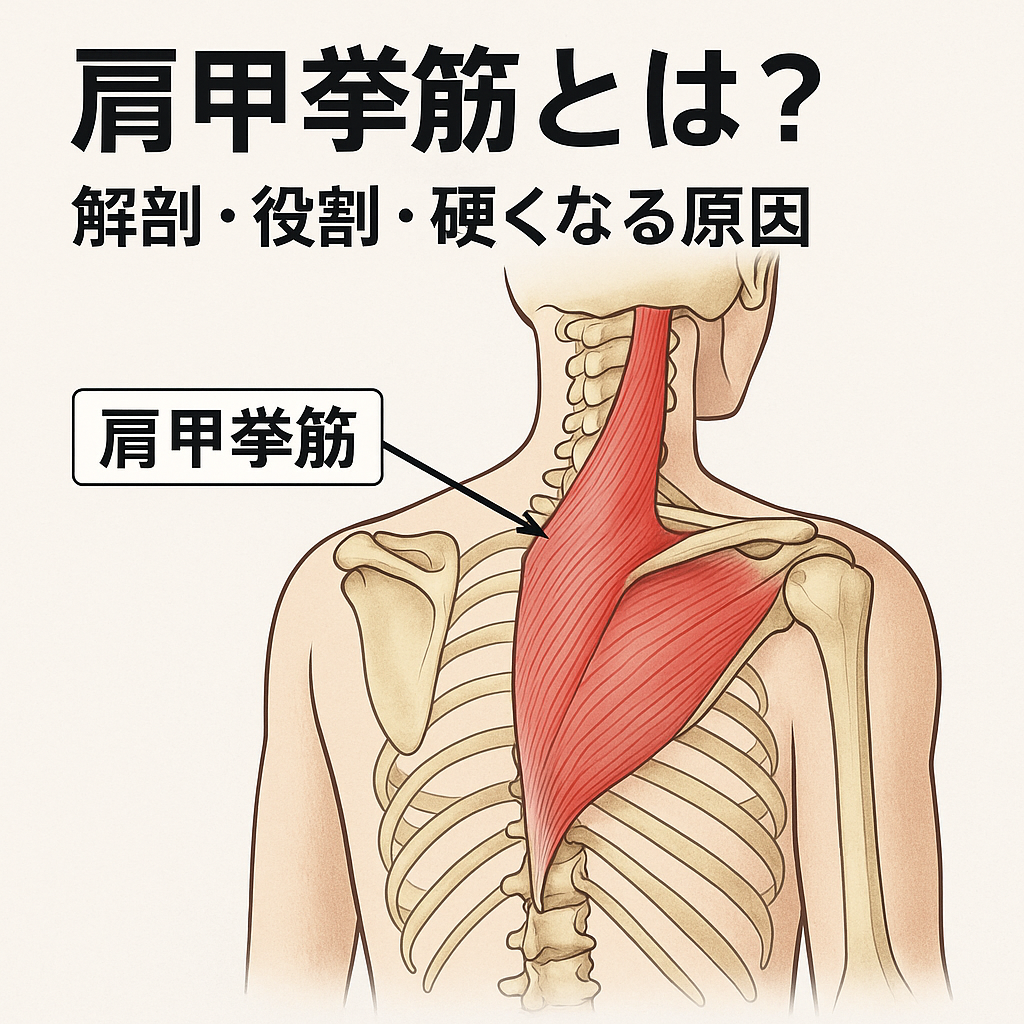

1、肩甲挙筋とは? 解剖・役割・硬くなる原因

肩甲挙筋の基本的な位置と役割

肩甲挙筋(けんこうきょきん)は、首の側面から肩甲骨にかけて走行する筋肉で、日常生活で首や肩の動きに深く関わる重要な部位と言われています。起始部は第1〜第4頸椎の横突起にあり、停止部は肩甲骨の上角と内側縁の上部に付着します。この筋肉が働くことで肩甲骨を持ち上げる「挙上」や、肩甲骨を内側下方へ回す「下方回旋」に関与しているとされています(引用元:https://www.stretchnavi.jp/、引用元:https://instructor-yousei.com/、引用元:https://lts-seminar.jp/)。

神経支配と機能のつながり

肩甲挙筋は頸神経叢や肩甲背神経から支配を受け、首や肩の運動を支える役割を果たしています。特にデスクワークなどで長時間うつむき姿勢が続くと、この神経経路を通じて肩甲挙筋が過度に緊張することがあると報告されています。その結果、首のこりや肩の張り感として自覚されるケースが多いと言われています。

肩甲挙筋が硬くなる主な原因

肩甲挙筋が硬くなる背景には、いくつかの生活習慣が影響すると考えられています。代表的なのは「長時間のパソコン作業」「スマホの操作姿勢」「猫背などの不良姿勢」です。加えて、ストレスや睡眠不足なども筋肉の過緊張につながる要因として挙げられています。特に肩甲挙筋は首と肩をつなぐ位置にあるため、精神的な緊張が筋肉のこわばりとして現れやすいと指摘されています。

日常生活への影響

肩甲挙筋が硬くなると、肩をすくめる動作や首を回す動作で違和感を覚えやすくなることがあります。これにより首の可動域が狭まり、肩や背中全体の動きが制限される場合もあると言われています。普段の生活で「肩が重い」「首が回しづらい」と感じるときには、この筋肉の状態が関係している可能性があります。

#肩甲挙筋

#首こり肩こり

#筋肉の解剖

#姿勢改善

#セルフケア

2、肩甲挙筋リリースの効果とは?期待できる変化と注意点

リリースによって期待できる効果

肩甲挙筋をやさしくリリースすると、首や肩の動きがなめらかになり、可動域が広がるといわれています。固まった筋肉がほぐれることで血流が促され、肩や首まわりの重だるさや痛みの軽減につながるケースも報告されています(引用元:https://oasis-seitai.com、引用元:https://nikori-seikotsuin.com)。また、筋肉の緊張が緩むことで呼吸が深くなり、心身のリラックスを実感しやすくなると言われています。

継続ケアと副交感神経へのアプローチ

一度リリースを行っただけでは、その効果が長続きしないこともあります。日々の生活習慣や姿勢の影響で肩甲挙筋は再び緊張しやすいため、継続的にケアを行うことが大切だと考えられています。特に深い呼吸を意識しながらリリースを行うと、副交感神経が優位になり、全身のリラックス効果が高まると言われています(引用元:https://oasis-seitai.com、引用元:https://nikori-seikotsuin.com)。

安全に行うためのポイント

肩甲挙筋リリースを行う際は「力を入れすぎない」ことが重要とされています。強すぎる刺激は筋肉や周囲の組織をかえって緊張させることもあるため、気持ちよい程度の圧で行うのがおすすめです。目安としては1回あたり30秒〜1分程度を数セット繰り返す程度がよいと言われています。セルフケアで行う場合は、テニスボールやフォームローラーを壁や床に押し当てて使う方法が効果的と紹介されています(引用元:https://step-kisarazu.com、引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)。

#肩甲挙筋リリース

#肩こり改善

#血流促進

#副交感神経

#セルフケア

3、自宅でできる肩甲挙筋リリース方法(テニスボール・フォームローラーなど)

テニスボールを使った方法

もっとも取り入れやすいセルフケアのひとつが、テニスボールを利用した肩甲挙筋リリースです。壁に背を向け、肩甲骨の上角付近にテニスボールを当てて体を軽く預けます。その状態で上下左右に小さく動くと、筋肉の緊張がほぐれやすいとされています。ボールを当てる位置を少しずつ変えることで、こりやすい部分をピンポイントで刺激できるのも特徴です(引用元:https://mbp-japan.com、引用元:https://step-kisarazu.com、引用元:https://oasis-seitai.com)。

フォームローラーや床を使った方法

フォームローラーを使う場合は、床に仰向けになり肩甲骨の下あたりにローラーを置いて転がします。肩甲挙筋にローラーが当たる角度を探し、体を前後に動かすことで効率よくリリースできると言われています。ローラーがない場合でも、床に横になりテニスボールを背中に挟んで転がすだけでも同様の効果が期待できると紹介されています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)。

温めてから行うとより効果的

肩甲挙筋のリリースは、体が温まっている状態で行うと筋肉がやわらかくなりやすいとされています。特に入浴後は血流が促進されているため、リリースの効果を感じやすいと言われています。就寝前の入浴後に取り入れると、リラックス効果が高まり睡眠の質にもつながる場合があるとされています。日常の中で工夫して続けることが、肩や首の快適さにつながるポイントです。

#肩甲挙筋リリース

#セルフケア

#テニスボールほぐし

#フォームローラー

#入浴後ストレッチ

4、簡単ストレッチ&ツール不要ケア

耳と肩を遠ざけるストレッチ

デスクワークやスマホ操作が続くと、自然と肩がすくみがちになります。このときに有効なのが「耳と肩を遠ざけるストレッチ」です。背筋を伸ばし、肩をゆっくり下げながら耳との距離を広げていきます。呼吸を合わせて行うことで、首から肩にかけての緊張が和らぎやすいと言われています(引用元:https://momodani-usui-seikei.com)。

首横ストレッチとセルフケア

次に、首を横に倒すストレッチも取り入れると効果的です。片方の手を頭に添え、反対側にやさしく引き寄せるようにすると首すじの伸びを感じられます。強く引っ張らず、気持ちよい範囲で30秒程度キープするのが目安とされています。無理をせず左右交互に行うことで、肩甲挙筋や僧帽筋の緊張緩和に役立つとされています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)。

肩甲骨を大きく動かす体操

肩甲骨を意識して動かす体操も、簡単にできるケアのひとつです。両肩を耳に近づけるように持ち上げ、後ろに回しながら下ろす動作を繰り返します。この動きによって血流が促進され、肩や首まわりがすっきりすると言われています。特に、日常的に猫背や巻き肩になりやすい人にはおすすめの方法です(引用元:https://momodani-usui-seikei.com)。

デスクでできる座ったままのケア

仕事中に席を立てないときでも、デスクに座ったまま首や肩のストレッチは可能です。椅子に深く腰をかけ、背筋を伸ばした状態で肩を前後に回したり、首を左右に倒して呼吸を整えるだけでもリセットにつながります。こうした小さな積み重ねが、慢性的な肩こりを防ぐ手助けになると紹介されています(引用元:https://yogajournal.jp)。

#肩甲挙筋ストレッチ

#肩甲骨体操

#首こり対策

#デスクワークケア

#セルフストレッチ

5、姿勢・生活習慣の改善ポイントと継続のコツ

猫背・巻き肩対策とモニターの高さ

デスクワークが長時間続くと、無意識のうちに猫背や巻き肩の姿勢になりやすいと言われています。背中を丸めるクセがあると肩甲挙筋にも負担がかかりやすくなるため、まずは座り方やモニターの位置を見直すことが大切です。モニターは目の高さに合わせ、椅子に深く腰掛けて骨盤を立てるよう意識すると姿勢が安定しやすいとされています(引用元:https://yogajournal.jp、引用元:https://momodani-usui-seikei.com、引用元:https://step-kisarazu.com)。

姿勢リセットの習慣化

集中して作業をしていると、気づかないうちに肩や首に力が入りがちです。そのため「1時間に1回は立ち上がってストレッチをする」「首や肩をゆっくり回す」など、こまめなリセットが推奨されています。ちょっとした動きでも、筋肉のこわばりを緩めるきっかけになると考えられています(引用元:https://mediaid-online.jp、引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)。

温熱を利用したリラックス

入浴や蒸しタオルなどで体を温めると、血流が促進されて筋肉の柔軟性が高まりやすいとされています。特に夜の入浴後はリリースやストレッチのタイミングとしても適していると紹介されています。お風呂上がりに肩や首を軽く回すだけでもリラックスにつながると言われています。

継続のコツとケアの頻度

良い姿勢やセルフケアを続けるには、無理をせず生活に組み込みやすい形にすることが重要です。たとえば「カレンダーにチェックをつける」「仕事の合間にアラームを設定する」といった工夫が役立ちます。また、強い負担をかける必要はなく、毎日少しずつ続けることが改善につながりやすいとされています。

#猫背改善

#巻き肩対策

#姿勢リセット

#生活習慣改善

#肩甲挙筋ケア