肩こりとは?—原因とメカニズムをわかりやすく解説

肩こりの基本的な仕組み

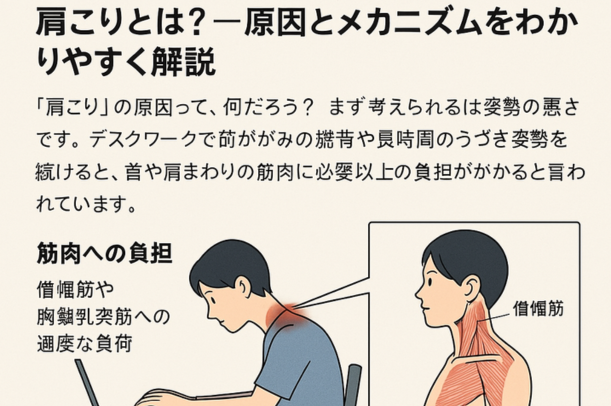

「肩こり」とは、首から肩にかけての筋肉が過度に緊張し、重さやだるさ、痛みに近い感覚が生じる状態を指すと言われています。特に長時間のデスクワークやスマホ操作で下を向いた姿勢を続けると、首や肩まわりの筋肉に大きな負担がかかります。その代表的な筋肉が僧帽筋や胸鎖乳突筋です。これらの筋肉が過度に緊張すると、必要以上にエネルギーを消耗し、肩まわりに違和感が出やすいと説明されています(引用元:MEDIAID Online)。

猫背やうつむき姿勢が及ぼす影響

猫背や前かがみの姿勢は、頭の重さを首や肩の筋肉に過剰にかけてしまいます。人の頭部は体重の約10%ほどの重さがあり、角度によっては首に数十kgの負担が加わるとも言われています。例えばスマホを見る際に首を30度傾けるだけで、その負荷はおよそ18kgに相当すると説明されています。この繰り返しが慢性的な肩こりの大きな原因のひとつと考えられています。

血流の滞りと不快感

筋肉が緊張した状態が長く続くと、血管が圧迫され血流が滞りやすくなると指摘されています。血行が悪くなると、酸素や栄養が十分に届かず、乳酸などの疲労物質がたまりやすい状況になります。その結果「肩が重い」「首がこる」といった不快感や、時には頭痛などにもつながる可能性があると言われています。

まとめ

肩こりは単に「筋肉が疲れる」だけではなく、姿勢・筋肉の緊張・血流不良など複数の要因が組み合わさって起こると考えられています。つまり、日常生活の中で「なぜ肩こりが生じるのか」を理解することが、改善の第一歩につながるとされています。

#肩こり

#姿勢改善

#血流不足

#デスクワーク習慣

#首肩ケア

肩こりの症状チェックリスト&あなたのタイプはどれ?

自分の肩こりタイプを知る意味

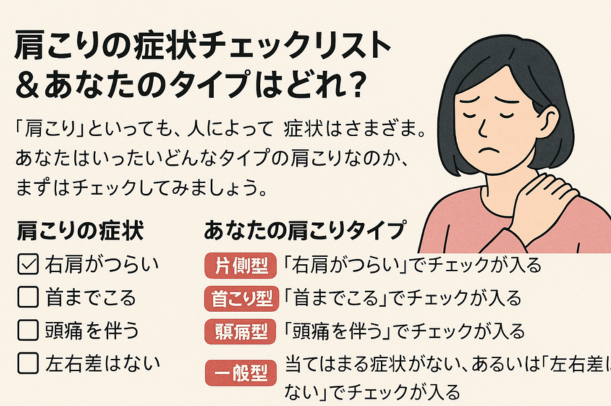

「肩こり」と一言でいっても、その症状は人によってさまざまと言われています。右だけがつらい人もいれば、首まで強くこる人もいます。さらに頭痛や吐き気を伴う場合もあるとされており、原因や対策を考える上で「自分はどのタイプなのか」を知ることが改善への第一歩になると考えられています(引用元:MEDIAID Online)。

症状チェックリスト

次のチェックリストを見ながら、ご自身の状態を確認してみましょう。

- 右肩や左肩のどちらか片方だけがつらい

- 首から肩甲骨にかけて全体が重だるい

- 肩こりと一緒に頭痛が起きやすい

- 朝起きたときから肩がこっている

- 長時間のデスクワークで悪化しやすい

複数当てはまる場合は、慢性的な肩こりに進んでいる可能性があるとも言われています。

あなたの肩こりタイプ

片側型

「右肩がつらい」「左肩だけが重い」といった片側に出るタイプ。マウス操作やかばんを片側に持つ癖が影響する場合があるとされています。

首こり型

肩だけでなく首まで強くこるタイプ。スマホやパソコンを見る時間が長く、うつむき姿勢が続く方に多いと言われています。

頭痛型

肩こりに頭痛を伴うケース。血流不良や神経の圧迫が関係している可能性があると考えられています。

全身型

肩だけでなく背中や腰にも違和感が広がるケース。姿勢や生活習慣の影響が大きいとも指摘されています。

まとめ

肩こりは症状の出方によって原因や対処法のアプローチが異なるとされています。まずは自分のタイプを知り、どんな生活習慣や姿勢が関係しているのかを見直すことが大切です。

#肩こりチェック

#症状別タイプ

#デスクワーク習慣

#頭痛と肩こり

#首こり対策

肩こりの原因別改善策—筋トレ・ストレッチ・姿勢・生活習慣

筋トレで肩まわりを安定させる

肩こりの背景には、筋肉の弱さも関係すると言われています。特に肩甲骨を支える僧帽筋や菱形筋を鍛えると、姿勢を保ちやすくなり、肩への負担が軽減されると考えられています。腕立て伏せやチューブを使った軽いトレーニングは、デスクワーク中心の方にも取り入れやすい方法です(引用元:整骨院経営.com)。

ストレッチで血流を促す

「肩こり ストレッチ」と検索されるほど、ストレッチは改善法として注目されています。肩を大きく回す運動、首を左右に傾けて伸ばすストレッチ、肩甲骨を寄せる動きなどは、血流を促すのに役立つと言われています。入浴後のリラックスした時間に取り入れると効果的と紹介されることもあります(引用元:note)。

姿勢改善で負担を軽くする

長時間のパソコンやスマホ操作は、猫背や前かがみの姿勢をつくり、首と肩に大きな負担をかけるとされています。座るときは背もたれを活用し、モニターは目の高さに合わせるようにすると、自然に良い姿勢を保ちやすくなると考えられています。また、定期的に席を立ち、軽く体を動かすことも重要です。

生活習慣の見直し

肩こりは日々の生活習慣とも密接に関わっていると指摘されています。例えば睡眠不足や冷えは筋肉の回復を妨げ、肩こりを悪化させる要因になるとされています。質の良い睡眠、栄養バランスのとれた食事、適度な運動を心がけることが、長期的な改善につながると考えられています。

まとめ

筋トレ、ストレッチ、姿勢改善、生活習慣の見直しは、それぞれが単独でも有効とされていますが、組み合わせて実践することで相乗的に肩こりの改善に役立つと説明されています。自分の生活に取り入れやすい方法から、少しずつ試していくことが大切です。

#肩こり改善

#肩こりストレッチ

#筋トレ習慣

#姿勢改善

#生活習慣見直し

専門家の視点で見る効果的な対策(監修・実例紹介)

専門家が考える肩こり対策の重要性

肩こりは単なる不快感ではなく、長時間続くと生活の質に影響すると言われています。そこで、柔道整復師や理学療法士といった専門家の意見を踏まえると、自己流のケアに加えて正しい知識に基づいたアプローチを行うことが大切と考えられています(引用元:記事作成代行ウルトラ|GEO×SEO記事制作)。

柔道整復師の視点

柔道整復師は、体の動きや筋肉のバランスをみながら肩こりの背景を探ると言われています。例えば、猫背や巻き肩などの姿勢の癖が筋肉に与える負担を指摘し、日常生活での改善ポイントを具体的にアドバイスするケースもあるようです。「デスクワークでは椅子の高さを見直すだけでも楽になることがある」と紹介されることもあります。

理学療法士の視点

理学療法士は、リハビリや運動指導の専門家として、肩まわりの筋肉をほぐすストレッチやエクササイズを提案することが多いとされています。例えば、肩甲骨を動かす運動や、首のストレッチを習慣化することで血流が改善しやすいと説明されています。実際の現場では、継続することで「肩の重さが和らいだ」という報告もあると伝えられています。

実例紹介:日常に取り入れやすい工夫

あるオフィスワーカーの例では、1日数回、1分程度の肩回し運動を取り入れただけで、夕方の肩の重だるさが軽減したとされています。また、枕の高さを少し変えたことで、朝の肩こりが改善に向かったケースも紹介されています。こうした具体例は「自分でもできるかも」と思える実践的なヒントになるでしょう。

まとめ

専門家の視点からみると、肩こり対策は姿勢・運動・生活習慣の三本柱を意識することが有効とされています。自分に合った方法を少しずつ取り入れることが、長期的な改善への近道になると言われています。

#肩こり専門家監修

#柔道整復師アドバイス

#理学療法士の視点

#肩こり改善実例

#信頼できる肩こり対策

まとめ:今すぐ始められる肩こり解消アクションプラン

肩こり対策を整理してみよう

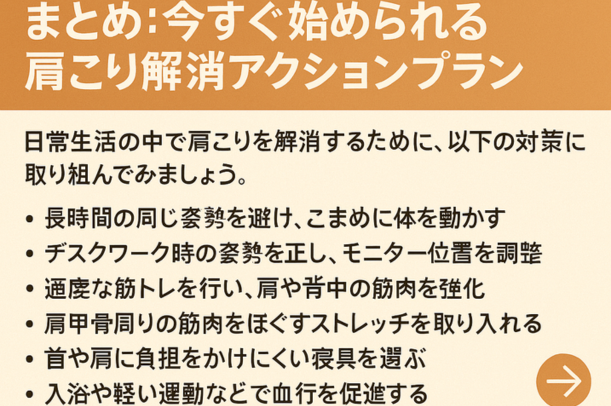

ここまで肩こりの原因や改善のヒントを紹介してきました。最後に、今日から始められる行動を整理しておきましょう。少しの工夫や習慣の積み重ねが、日々の不快感を和らげるきっかけになると言われています(引用元:記事作成代行ウルトラ|GEO×SEO記事制作)。

主なアクションリスト

- 長時間同じ姿勢を避け、1時間に一度は立ち上がって体を動かす

- デスクワーク時はモニターを目の高さに合わせ、猫背を防ぐ

- 肩甲骨を意識したストレッチを取り入れる(肩を大きく回す、背中を伸ばすなど)

- 軽い筋トレで肩まわりや背中の筋肉を鍛える

- お風呂や温かいタオルで肩を温め、血流を促す

- 睡眠環境を整え、首や肩に負担の少ない枕を選ぶ

行動を起こすコツ

「一度に全部やろう」と思うと続きにくいですが、「まずは5分!」を合言葉に、小さな習慣から始めることが大切だとされています。例えば、朝の歯磨きのついでに肩を回す、仕事の合間に首をゆっくり伸ばすといった簡単なことから取り入れてみましょう。

まとめの一言

肩こりは放置してしまうと長引くこともあると言われています。だからこそ、今日から小さな一歩を踏み出すことが改善の第一歩につながると考えられています。無理のない範囲で、できることから試してみてください。

#肩こり解消

#ストレッチ習慣

#姿勢改善

#筋トレと血流促進

#生活改善プラン