股関節の基本理解:なぜ硬くなる?痛み・不調の原因は?

股関節の構造と役割

股関節は大腿骨と骨盤をつなぐ大きな関節で、体の動きを支える重要な部分と言われています。ボールとソケットのような形をしており、前後・左右・回旋と多方向に動かせるのが特徴です。そのため、立つ・歩く・座るといった日常動作のほとんどに関与しています。引用元:エイド鍼灸整骨院

硬くなる背景:加齢・姿勢・生活習慣

年齢を重ねると筋肉や靭帯の柔軟性が低下しやすく、股関節の動きが制限されることがあります。また、長時間のデスクワークや猫背姿勢も股関節周囲の筋肉を緊張させ、硬さや痛みにつながると言われています。特に座りっぱなしの生活は、股関節の可動域を狭める要因になりやすいと指摘されています。引用元:さかぐち整骨院

症状別の注意点

股関節の硬さや痛みの原因にはいくつかの症状が考えられます。代表的なものとして「変形性股関節症」があり、関節軟骨のすり減りによって動きが制限され、痛みを感じるケースがあると言われています。また「梨状筋症候群」ではお尻の筋肉が坐骨神経を圧迫し、股関節まわりの違和感やしびれにつながるとされています。これらは単なる筋肉のこわばりとは異なるため、注意が必要です。引用元:エイド鍼灸整骨院

まとめ

股関節は体を支える大切な関節であり、硬さや痛みは加齢や姿勢、生活習慣に深く関係していると言われています。日常の習慣を見直しながら、必要に応じて専門家の意見を取り入れることが大切です。

#股関節の硬さ

#痛みの原因

#姿勢と生活習慣

#変形性股関節症

#梨状筋症候群

股関節体操の効果とメリット

柔軟性アップと可動域の拡大

股関節体操を続けることで、周囲の筋肉や靭帯が少しずつほぐれ、動かしやすさが増すと言われています。特に長時間座る生活習慣がある人は股関節が硬くなりやすく、体操を取り入れることで可動域を広げる効果が期待できるとされています。引用元:リハサク

痛み緩和と不快感の軽減

股関節まわりがこわばると歩行や立ち座りがしづらくなることがあります。体操で筋肉を緩めると、股関節やお尻の緊張がやわらぎ、痛みの軽減につながる可能性があると言われています。特に「慢性的な硬さ」や「軽度の違和感」を感じる人には、セルフケアとして役立つことがあるそうです。引用元:朝日新聞リライフ

姿勢改善と歩行の安定

股関節は体の中心部にあるため、姿勢に直結する部位です。筋肉の柔軟性が向上すると骨盤の傾きや腰の反りが整いやすく、自然と背筋が伸びる傾向があると指摘されています。姿勢が整うことで日常動作も安定し、歩行のバランスも改善すると考えられています。引用元:リハサク

血流・リンパの促進によるむくみ・冷え対策

股関節を動かすことは、下半身の血流やリンパの流れを促すきっかけになると言われています。特に女性に多い足のむくみや冷えは、下半身の循環不良が要因の一つとされており、体操によって代謝や巡りをサポートできる可能性があります。引用元:朝日新聞リライフ

まとめ

股関節体操は「柔軟性」「痛みの軽減」「姿勢改善」「血流・リンパの流れの促進」といった幅広いメリットが期待できると言われています。無理のない範囲で取り入れることが、快適な日常生活につながる第一歩とされています。

#股関節体操

#柔軟性アップ

#痛み緩和

#姿勢改善

#むくみ冷え対策

股関節体操メニュー|初心者向けシンプルストレッチ5選

仰向けで膝を抱えるストレッチ

仰向けに寝て片方の膝を胸に引き寄せる方法です。腰やお尻の筋肉がやわらかくなり、股関節の動きがスムーズになると言われています。呼吸を止めず、ゆっくり吐きながら抱え込むことがポイントです。引用元:マイナビコメディカル

膝を立てて左右に倒すストレッチ

両膝を立てた状態で左右にパタンと倒す動きです。股関節だけでなく腰回りも一緒にほぐれるため、デスクワーク後におすすめとされています。勢いをつけず、自然な呼吸を続けることが大切と言われています。引用元:マイナビコメディカル

座って足を膝に置いて前屈

椅子に座ったまま、片足をもう一方の膝にのせて前屈するポーズです。股関節の外側やお尻の筋肉に刺激が加わり、硬さを和らげる効果が期待できると言われています。痛みを感じる手前で止めるのがコツです。

立って行うスクワット系ストレッチ

浅めのスクワットを行うことで、股関節から太もも全体の筋肉を動かせます。背筋をまっすぐに保ち、呼吸を合わせてゆっくり行うと無理なく実践できます。膝を深く曲げすぎないことが安心につながると言われています。

股関節回しで血流促進

立ったまま片足を上げ、円を描くように股関節を回す動作です。関節の可動域を広げ、下半身の血流促進につながると考えられています。ウォームアップやクールダウンにも取り入れやすい動きです。

これら5つの体操は、初心者でも無理なく取り入れやすいと言われています。共通のポイントは「呼吸を止めないこと」「痛みを感じたらすぐにやめること」「少しずつ継続すること」です。毎日の習慣に取り入れることで、股関節の柔軟性や快適な動作に役立つとされています。

#股関節体操

#初心者ストレッチ

#柔軟性アップ

#スクワット系運動

#血流促進

応用編:症状別・目的別アレンジ体操

変形性股関節症向けの体操

変形性股関節症の方には、股関節に大きな負担をかけずに可動域を広げる動きが有効と言われています。仰向けで膝を胸に軽く引き寄せたり、足を小さく左右に倒す運動などが代表的です。無理に強い力を加えず、痛みを感じる手前で止めることが大切とされています。引用元:シンセルクリニック

梨状筋症候群向けのストレッチ

お尻の奥にある梨状筋が硬くなると、坐骨神経を圧迫しやすくなると言われています。床に座って片足を反対側の膝にかけ、体をゆっくりひねるストレッチは、梨状筋の柔軟性を高めるのに役立つとされています。呼吸を深く続けながら行うと、リラックス効果も期待できます。引用元:さかぐち整骨院

内旋可動域を広げる体操

股関節の内旋が硬いと、歩行や姿勢の安定に影響すると言われています。椅子に座り、両膝を軽く開いた状態で足首を内側に動かす運動は、関節の内旋可動域をサポートする動きとして紹介されています。少しずつ範囲を広げるのが安心です。引用元:YouTube

柔軟性向上を目的としたアプローチ

柔らかさを高めたい人には、股関節回しや開脚前屈などが取り入れやすいと言われています。ウォームアップの一環として股関節を大きく回すことで血流も促され、動きやすさにつながると考えられています。特に運動前後のルーティンに組み込むと継続しやすいです。

まとめ

症状や目的に合わせた股関節体操は、快適な動作を助けるサポートになると考えられています。ただし、強い痛みを感じた場合は控え、専門家の意見を取り入れながら無理のない範囲で継続することが推奨されています。

#股関節体操

#変形性股関節症

#梨状筋症候群

#内旋可動域

#柔軟性向上

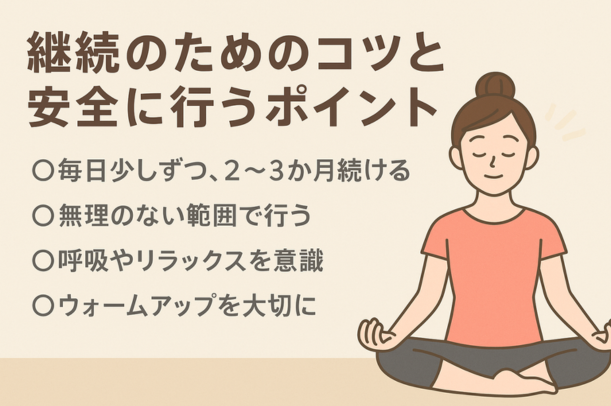

継続のためのコツと安全に行うポイント

少しずつ続ける習慣化の工夫

股関節体操は、一度に多く行うよりも毎日少しずつ続けるほうが効果を感じやすいと言われています。たとえば1日5分から始め、2〜3か月継続することで体の柔らかさが少しずつ変化するケースがあると紹介されています。引用元:朝日新聞リライフ

無理のない範囲で取り組むこと

大切なのは「できる範囲」で行うことです。強い痛みを感じるまで動かすのではなく、心地よさを感じる程度で止めることが安全だとされています。無理を重ねると逆に体へ負担がかかる場合もあるため、慎重に進めることが推奨されています。

呼吸とリラックスを意識する

体操中に呼吸を止めてしまうと筋肉が硬くなりやすいと言われています。深くゆったりとした呼吸を意識することで、リラックスしながら股関節を伸ばすことができ、緊張をやわらげる効果が期待されると紹介されています。

ウォームアップの重要性

いきなり股関節を伸ばすより、軽い準備運動で体を温めてから行う方が安全だと指摘されています。軽い屈伸や足踏みなどで血流を促しておくことで、体操の効果も感じやすくなるとされています。

まとめ

股関節体操は「習慣化」「無理をしない」「呼吸を大切にする」「ウォームアップを取り入れる」といった基本を意識することで、安全かつ長く続けやすいと言われています。毎日の小さな積み重ねが、結果として心地よい動きにつながると考えられています。

#股関節体操

#継続のコツ

#習慣化の工夫

#安全なストレッチ

#呼吸とリラックス