肋間神経痛とは?定義と特徴

肋間神経痛の基本的な考え方

「肋間神経痛って、病気の名前なんですか?」と質問を受けることがあります。実は、これはひとつの病名ではなく、「胸から背中にかけて走る神経が刺激されて起こる痛みの総称」と言われています。つまり“症候群”のようなイメージで、原因は人によって異なるのが特徴とされています(引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/rokkan/)。

痛みが出る場所とその特徴

肋間神経は肋骨に沿って走っているため、痛みは胸・脇腹・背中などに広がるケースが多いそうです。痛み方は人によって違い、鋭く刺すような感覚だったり、じわじわと重だるい痛みだったりします。深呼吸や咳、体をひねる動作などで強くなることもあると報告されています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/intercostal_neuralgia/)。

症状の多様性

一口に「肋間神経痛」といっても、その出方はさまざまです。電気が走るような痛みを感じる人もいれば、皮膚に触れるだけでピリピリする人もいるそうです。帯状疱疹と関係するケースでは、赤い発疹や水ぶくれが伴うこともあるとされています(引用元:https://www.aj-clinic.com/column/2939/)。

定義に含まれる注意点

「肋間神経痛とは、胸のあたりが痛いときのこと」と単純に理解されがちですが、心臓や肺の病気が背景に隠れている場合もあるため注意が必要だと言われています。あくまでも“肋間神経が関わる痛み”を指す言葉であり、原因を特定するためには詳しい触診や検査が必要になることが多いそうです。

身近な症状として理解しておく

「なんだか胸の横がズキッと痛むけど大丈夫かな?」と感じる人は少なくありません。肋間神経痛は一過性のものから長引くものまで幅があると言われており、日常でよくみられる症状のひとつとして理解しておくことが大切だとされています。

#肋間神経痛

#定義と特徴

#胸の痛み

#神経痛の種類

#注意が必要な症状

典型的な症状と痛みの出方

痛みの現れ方の特徴

肋間神経痛の大きな特徴は「痛み方が多様」という点だと言われています。例えば、鋭く針で刺されたような感覚を訴える人もいれば、じわじわと締めつけられるような重い痛みを感じる人もいます。さらに、電気が走るようなビリッとした痛みが出ることもあるそうです(引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/rokkan/)。

どのような動作で強まるのか

呼吸や咳、くしゃみといった日常の動作で痛みが強くなるのも特徴とされています。これは肋骨の動きに合わせて肋間神経が刺激されるためだと考えられています。また、体をひねったり前かがみになったときに痛みが増すケースもあるそうです(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/intercostal_neuralgia/)。

痛みの出る部位

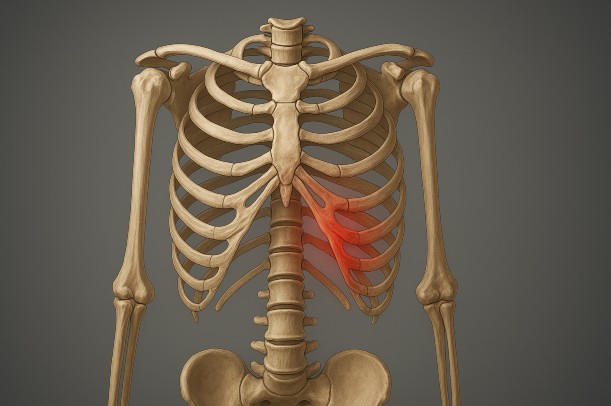

典型的には、胸から脇腹、背中にかけて肋骨に沿った範囲に痛みが広がると言われています。左右どちらか一方に出ることが多く、両側同時に出るのはまれだと報告されています。症状の範囲が明確に「帯」のように走るのが特徴とされます(引用元:https://www.aj-clinic.com/column/2939/)。

皮膚の感覚異常や発疹

一部の人では皮膚の感覚に異常が出ることもあります。例えば「服が触れるだけでピリピリする」「かゆいような違和感がある」といった症状です。帯状疱疹に関連する場合には、赤い発疹や水ぶくれを伴うこともあるそうです。こうした皮膚症状があるときは、神経だけでなく皮膚の病変も関係していると考えられています。

症状の持続と変化

痛みは数秒で消える場合もあれば、数時間から数日にわたって続くこともあると言われています。軽い症状では一時的に済むこともありますが、慢性的に繰り返すケースも報告されています。進行の仕方に個人差が大きいため、「この症状はすぐ改善する」とは一概に言えないのが実情だとされています。

#肋間神経痛

#症状の特徴

#痛みの出方

#呼吸と神経痛

#皮膚症状

原因・分類とリスク要因

肋間神経痛の分類

「肋間神経痛って原因は一つなんですか?」と尋ねられることがあります。実際には、はっきりと原因がわかるものと、明確に特定できないものに分けられると言われています。前者は続発性、後者は原発性と呼ばれることが多いそうです(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/intercostal_neuralgia/)。

続発性の原因

続発性の場合は、具体的な疾患や外傷が背景にあるとされています。代表的なのは帯状疱疹で、神経の炎症と皮膚の発疹が同時に現れることがあります。ほかにも、肋骨の骨折や胸椎の変形、椎間板の異常が原因となることもあるそうです。さらに、肺や心臓の病気が隠れているケースもあるため、専門家の間では「鑑別が大切」と言われています(引用元:https://www.aj-clinic.com/column/2939/)。

原発性のケース

一方で、明確な病気が見つからないのに痛みが出る場合もあります。これは原発性と呼ばれ、姿勢の悪さや筋肉の緊張、ストレスが関連していると考えられているそうです。特に長時間のデスクワークや猫背の姿勢は、肋骨周囲の筋肉に負担をかけやすく、結果的に神経に刺激が加わると言われています(引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/rokkan/)。

リスク要因に関わる生活習慣

日常の習慣もリスクを高める要因として挙げられています。例えば、体を冷やす生活環境や睡眠不足、精神的な緊張状態が続くと、痛みを誘発しやすくなるとされています。また、加齢による筋力低下や骨の変化も関係していると報告されています。

複数の要因が重なることも

「これが原因です」と一つに絞れるケースは少なく、複数の要素が絡み合って症状が出ることが多いそうです。だからこそ、生活習慣や姿勢、体調の変化をトータルで見直すことが、肋間神経痛の理解と対策につながると考えられています。

#肋間神経痛

#原因

#続発性と原発性

#生活習慣リスク

#神経痛の要因

セルフケア・初期対応

まずは安静と生活習慣の見直し

「胸の横がズキッと痛むけど、すぐに何をしたらいい?」と不安になる方も多いようです。肋間神経痛の初期対応としてよく挙げられるのは、体を休めることだと言われています。痛みを誘発するような動作を控え、無理に体をひねらないよう意識することが大切とされています(引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/rokkan/)。

温めるか、冷やすかの工夫

痛みをやわらげる方法として「温め」と「冷却」の両方が紹介されています。筋肉の緊張が強いときは温めて血流を促すと良いとされる一方、炎症や熱感を伴う場合は冷却が有効と考えられています。自分の症状に合わせて使い分けるのがポイントだそうです(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/intercostal_neuralgia/)。

軽いストレッチや姿勢の改善

「動かさない方がいいのかな?」と悩む方もいますが、痛みが強くない場合は軽いストレッチや深呼吸を取り入れることがすすめられることもあります。胸を開いて肩甲骨を寄せる動作や、姿勢を正して背中の緊張を和らげる工夫は、日常生活に取り入れやすい方法とされています(引用元:https://www.aj-clinic.com/column/2939/)。

体を冷やさない工夫

神経痛は冷えで悪化することがあるため、体を温める習慣も役立つとされています。入浴や温かい飲み物で体を内側から温めること、エアコンの風が直接体に当たらないよう注意することなど、ちょっとした工夫が日常的なケアにつながるそうです。

不安が続く場合の対応

セルフケアをしても痛みが強まる、長引く、不安を感じるといった場合には、早めに専門家に相談することが安心につながるとされています。自己判断だけで放置するのではなく、初期段階で工夫を取り入れながら、必要に応じて専門的な視点を取り入れることが重要だと考えられています。

#肋間神経痛

#セルフケア

#初期対応

#姿勢改善

#冷え対策

相談の目安と専門的処置

どのようなときに相談すべきか

「この痛み、放っておいても大丈夫かな?」と悩む方は多いと思います。肋間神経痛の痛みは一時的なこともありますが、数日以上続いたり、日常生活に支障をきたす場合は、専門家への相談がすすめられると言われています。特に呼吸や咳で強く痛む、夜眠れないほどつらい、痛みが片側に集中して繰り返し起きるといったケースは、早めに来院する目安になるそうです(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/intercostal_neuralgia/)。

来院時に行われる触診や検査

実際に相談すると、まずは問診や触診で痛みの場所や性質を確認することが多いとされています。その後、必要に応じてレントゲンやMRI、血液検査などで原因を調べることもあるそうです。痛みの背景に骨折や内臓疾患が隠れている場合もあるため、こうした検査は安心につながると言われています(引用元:https://www.aj-clinic.com/column/2939/)。

専門的な施術の内容

初期段階では、痛みをやわらげるための施術や、炎症を抑えるための薬が処方されることがあります。理学療法で筋肉の緊張を緩和したり、必要に応じて神経ブロック注射が選択されることもあるそうです。症状や原因によって対応は異なるため、専門的な視点で判断してもらうことが重要とされています(引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/rokkan/)。

相談するメリット

「ちょっと様子を見よう」と自己判断してしまうこともありますが、専門家に相談することで安心感を得られる点は大きなメリットです。痛みの正体がわからず不安を抱え続けるより、原因を調べてもらうことで、適切な対応策を早めに考えることができると言われています。

まとめ

肋間神経痛の痛みは軽度から強度まで幅広く、自己ケアだけで十分な場合もあれば、専門的な処置が必要になるケースもあります。「いつまで続くのかな」と不安に感じた時点で相談するのが、改善への近道になるとされています。

#肋間神経痛

#相談の目安

#触診と検査

#専門的処置

#安心へのステップ

まとめ

肋間神経痛とは、肋骨に沿って走る神経が刺激されて起こる痛みの総称と言われています。鋭い痛みやズキズキとした違和感、呼吸や咳で強まる症状など、人によって現れ方はさまざまです。中には皮膚の感覚異常や発疹を伴うケースもあり、帯状疱疹などの病気と関連している場合もあるとされています(引用元:https://awata-ojikouen.com/symptom/rokkan/)。

原因については、肋骨の骨折や椎間板の異常、姿勢の悪さや筋肉の緊張など多岐にわたります。続発性と呼ばれる「原因が明確なもの」もあれば、ストレスや生活習慣などが影響している原発性のケースもあるそうです。いずれの場合も、複数の要因が重なって痛みが出ることが少なくないと考えられています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/intercostal_neuralgia/)。

セルフケアとしては、体を休めること、姿勢の改善、温めや軽いストレッチなどが役立つと言われています。冷えを避ける工夫や生活習慣の見直しも、初期段階の対応としては取り入れやすい方法だとされています。ただし、痛みが続く場合や強くなるときには、自己判断だけで放置せず、早めに専門家へ相談することが安心につながるとされています(引用元:https://www.aj-clinic.com/column/2939/)。

「一時的な痛みだから大丈夫」と思っていても、背景に思わぬ疾患が隠れていることもあるため、少しでも不安を感じたら行動に移すことが大切だと言われています。肋間神経痛を正しく理解し、セルフケアと専門的な視点を組み合わせることで、長期的な改善へとつながりやすいと考えられています。

#肋間神経痛

#まとめ

#原因と症状

#セルフケア

#相談の目安