筋膜とは?その構造と全身ネットワーク

筋膜の基本構造と役割

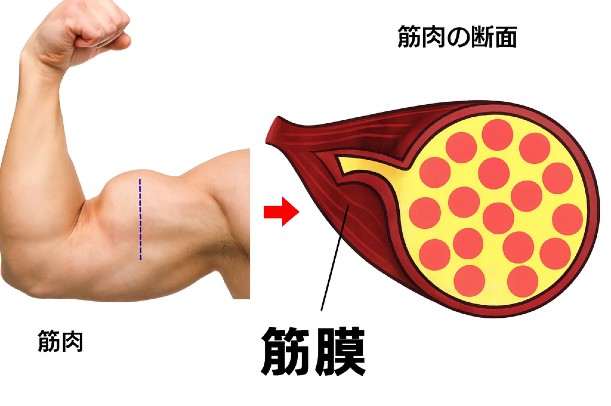

「筋膜(きんまく)」とは、筋肉を包み込む薄い膜のことを指します。全身の筋肉や骨、臓器を包み込みながら、それぞれをつなぎ、支えるネットワークのような存在だと言われています。見た目は半透明の薄い膜で、鶏むね肉を切ったときに見える白い膜のようなものが筋膜の一部です。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/5197

筋膜はただの“包み”ではなく、筋肉同士の滑りを助け、動きをスムーズにする働きを持っているとされています。また、筋肉の動きを連動させる役割もあり、全身のバランスを保つうえで欠かせない存在だと考えられています。つまり、筋膜が柔らかく動くことで、体も自然としなやかに動けるということです。

浅筋膜と深筋膜の違い

筋膜には「浅筋膜」と「深筋膜」という層があり、それぞれに異なる役割があるといわれています。浅筋膜は皮膚のすぐ下にあり、脂肪層と筋肉の間で滑りをサポートしています。血管やリンパ、神経などが通る道にもなっており、体全体の循環機能にも関係しているとされています。

一方で深筋膜は、筋肉をより深く包み込み、筋繊維や筋群を形づくるように支えている層です。たとえば太ももや背中など、大きな筋肉を束ねるように覆い、力の伝達や動作の安定に関与していると言われています。深筋膜が硬くなると筋肉の動きが制限され、体のバランスが崩れやすくなることもあるようです。

引用元:https://www.takeyachi-chiro.com/katakori

筋膜ネットワークのつながり

筋膜は、頭の先からつま先まで連続して存在しています。そのため、ある部位の筋膜が硬くなると、離れた部位の動きにまで影響を及ぼすことがあると言われています。たとえば、太ももの筋膜が硬くなると、腰や背中の可動域が狭くなったり、姿勢が崩れたりするケースもあるようです。

このように、筋膜は全身を一枚のシートのようにつないでおり、「第二の骨格」と呼ばれることもあります。近年では、筋膜の連続性を「筋膜ライン(筋膜経線)」として捉える理論も注目されており、スポーツ医学やリハビリ分野でも研究が進んでいるとされています。

引用元:https://www.karada-care.com/katakori

筋膜を整えることの重要性

筋膜がスムーズに動く状態を保つことは、姿勢の安定やケガの予防、パフォーマンスの向上にも関係していると言われています。逆に、筋膜が硬くなったり、よじれたりすると、筋肉の滑りが悪くなり、肩こりや腰の張りなどを感じやすくなることもあるようです。

そのため、ストレッチやマッサージなどで筋膜を柔らかく保つケアは、健康維持のためにも役立つと考えられています。日々の生活の中で姿勢を意識し、こまめに体を動かすことが、筋膜を健康に保つ第一歩だとされています。

#筋膜 #浅筋膜 #深筋膜 #全身ネットワーク #姿勢バランス

筋膜の主な役割と機能

筋肉を支え、動きをスムーズにする役割

筋膜の最大の役割は、筋肉を包み込み、形を保ちながら動きをスムーズにすることだと言われています。筋肉同士の間には摩擦が生じやすく、そのままだと動きがぎこちなくなります。そこで筋膜が潤滑のような働きをすることで、筋肉が滑らかに動く環境をつくっているとされています。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/5197

たとえば、走る・歩く・腕を上げるといった動作でも、複数の筋肉が協調して動くことが求められます。その際、筋膜がしなやかに伸び縮みすることで、筋肉がスムーズに連動し、無理のない動きをサポートしていると考えられています。

また、筋膜は「体の形を保つ構造材」としても働いていると言われています。骨格や筋肉をつなぐように包み込み、全身のバランスを調整することで、姿勢を安定させる手助けをしているのです。

力の伝達と姿勢維持のサポート

筋膜は、単に筋肉を包む膜ではなく、力を伝達するネットワークとしても重要な働きをしています。筋肉が収縮すると、その力が筋膜を介して他の部位へと伝わる仕組みになっており、この連動性によって体全体がスムーズに動くとされています。

引用元:https://www.takeyachi-chiro.com/katakori

たとえば、ふくらはぎの筋膜が硬くなると、連動して太ももや腰にも影響が出ることがあります。これは、筋膜が全身を“ひとつのつながったシステム”として支えているからだといわれています。姿勢を維持するうえでも筋膜の柔軟性は欠かせず、硬くなると体の重心がずれてバランスを崩しやすくなることがあるようです。

血流・リンパ・神経の通り道としての機能

筋膜は筋肉を包みながら、血管やリンパ管、神経の通り道としての役割も果たしているとされています。筋膜の滑りが悪くなると、これらの流れが滞り、むくみや冷え、だるさなどの不調につながることもあるようです。

引用元:https://www.karada-care.com/katakori

また、筋膜の内側には感覚受容器(メカノレセプター)が多く存在し、体の動きや姿勢の情報を脳に伝えているとされています。これにより、私たちは無意識のうちに姿勢を保ち、動作のバランスを取ることができると考えられています。つまり、筋膜は“感覚と動作の架け橋”のような存在でもあるのです。

筋膜の健康が体全体に与える影響

筋膜が健康な状態を保っていれば、筋肉の動きはスムーズで、姿勢も安定しやすいといわれています。しかし、筋膜が癒着したり硬くなったりすると、動作の制限や痛みを感じる原因になることがあります。

そのため、日常的にストレッチや軽い運動を取り入れて筋膜の動きを保つことが大切だとされています。筋膜がしなやかに働くことで、体全体の動作が自然で軽やかになり、疲れにくい体づくりにもつながると考えられています。

#筋膜 #姿勢維持 #血流促進 #筋肉の滑走 #体のつながり

筋膜の異常(癒着・縮み・ねじれ)の原因と影響

筋膜の「癒着」とは?

筋膜の異常としてよく知られているのが「癒着(ゆちゃく)」です。これは、筋膜同士や筋肉との間にある滑走性が失われ、膜がくっついてしまった状態を指します。本来であれば筋肉は滑らかに動くはずですが、筋膜が癒着すると動きが制限され、筋肉が引っ張られるような違和感やコリ感を感じやすくなると言われています。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/5197

癒着の原因には、長時間の同じ姿勢、運動不足、過度なストレス、そしてケガや炎症のあとにできる組織の硬化などがあるとされています。たとえば、デスクワーク中の前かがみ姿勢が続くと、首や肩、背中の筋膜が引き伸ばされた状態で固まりやすくなることがあります。これがいわゆる「肩こりの奥にある原因」と言われることもあります。

筋膜の「縮み」と「ねじれ」

筋膜は、姿勢や動作のクセによって特定の方向に引っ張られたり、ねじれたりすることがあります。このような「筋膜の縮み」や「ねじれ」は、見た目には分かりにくいものの、体のバランスを崩す大きな要因になるとされています。

引用元:https://www.takeyachi-chiro.com/katakori

たとえば、いつも同じ肩にバッグをかけたり、片足に重心をかけて立つクセがあると、片側の筋膜だけが引っ張られて硬くなり、全身のラインが歪むことがあります。筋膜は全身でつながっているため、一部がねじれるとその影響が腰や首、脚にまで及ぶこともあるようです。

癒着や硬化がもたらす体への影響

筋膜の癒着や硬化が進むと、筋肉の動きが制限され、関節の可動域が狭くなる傾向があるといわれています。結果として、日常動作で「体が重い」「伸びない」といった感覚を覚えやすくなることがあります。特に背中や太ももなど大きな筋肉群に硬さが出ると、姿勢が崩れたり、腰痛や肩のハリを感じやすくなるケースもあるようです。

引用元:https://www.karada-care.com/katakori

また、筋膜の滑走性が失われることで、血流やリンパの流れが滞りやすくなると考えられています。その結果、むくみや冷え、慢性的な疲労感など、体の巡りに関する不調が現れることもあると言われています。

筋膜の異常を防ぐためのポイント

筋膜の異常を防ぐには、「こまめに体を動かす」「同じ姿勢を長く続けない」「深呼吸を意識する」といった日常習慣の見直しが大切だとされています。軽いストレッチや姿勢のリセットを行うだけでも、筋膜の癒着を防ぎやすくなるようです。

また、水分補給も意外に重要です。筋膜はコラーゲンと水分を多く含む組織のため、脱水状態では柔軟性を失いやすいと言われています。十分な水分を保つことで、筋膜の滑りを維持しやすくなると考えられています。

#筋膜 #癒着 #ねじれ #縮み #可動域制限

セルフケア・筋膜リリース方法と実践テクニック

筋膜リリースとは?

「筋膜リリース」とは、硬くなった筋膜をやわらげ、筋肉が本来の動きを取り戻せるように促す方法のことを指します。筋膜同士の滑りを良くし、体全体のバランスを整えるためのケアとして、医療やスポーツの分野でも注目されていると言われています。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/5197

リリース(release)には「解放する」という意味があり、筋膜に軽い圧をかけたり、ゆっくりと伸ばしたりすることで、癒着やねじれを少しずつほぐしていくアプローチです。無理に押したり、痛みを我慢して行うのではなく、筋膜が自然に緩む感覚を大切にすると良いと言われています。

道具を使ったセルフケアの基本

筋膜リリースは、自宅でも比較的手軽に行えるのが特徴です。代表的な道具としては「フォームローラー」や「マッサージボール(テニスボール)」がよく使われています。これらを体の下に置き、体重をかけながらゆっくり転がすことで、筋膜に適度な刺激を与えることができるとされています。

引用元:https://www.takeyachi-chiro.com/katakori

使うときのポイントは、“痛気持ちいい”程度の圧を心がけることです。強く押しすぎると筋肉を傷めてしまう場合があるため、ゆっくり呼吸しながら行うのが理想的とされています。特に太もも・ふくらはぎ・背中など、大きな筋肉を中心に行うと全身の血流が促され、体が軽く感じやすくなるようです。

手を使った簡単な筋膜リリース

道具がなくても、手を使って行えるセルフケアもあります。たとえば、肩や首のまわりを指の腹で軽く押さえながら、ゆっくり円を描くように動かす方法です。筋肉を直接強く押すというより、皮膚の下にある膜を“ずらす”ようなイメージで行うと良いとされています。

引用元:https://www.karada-care.com/katakori

また、呼吸を意識しながら行うことでリラックス効果が高まり、筋膜がゆるみやすくなると言われています。息を吐くときに体の力を抜き、自然な動きでゆっくりほぐしていくのがコツです。

ストレッチとの併用でより効果的に

筋膜リリースの後にストレッチを行うと、可動域が広がりやすいとされています。フォームローラーなどで硬さをゆるめた後に、軽い前屈や肩まわしを取り入れることで、筋肉の伸びを感じやすくなるようです。

また、入浴後の体が温まっているタイミングに行うと、筋膜の柔軟性が高まりやすいとも言われています。毎日行う必要はありませんが、週に2〜3回でも続けることで、少しずつ体が動かしやすくなると考えられています。

筋膜リリースを続けるためのポイント

習慣化のコツは、「完璧を目指さない」ことです。テレビを見ながら1分だけ行う、寝る前に首まわりを軽くさするなど、生活の中に取り入れやすい形で続けると負担が少ないようです。続けることで血流が整い、筋膜の滑走が改善され、姿勢や動作も自然と軽くなると言われています。

#筋膜リリース #セルフケア #フォームローラー #ストレッチ併用 #姿勢改善

注意点・トラブル対処法と専門的ケアを検討すべき場面

無理な筋膜リリースによるリスク

筋膜リリースは体に良いとされる一方で、やり方を誤ると逆に痛みを引き起こすこともあると言われています。特に、強い圧をかけすぎたり、長時間同じ箇所を刺激し続けたりすると、筋肉や血管を痛めるおそれがあるようです。フォームローラーを使うときは、体重を全部のせず、ゆっくり呼吸しながら“心地よい刺激”を意識することが大切です。

引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/5197

また、筋膜が硬くなっているときほど強く押したくなるものですが、無理な刺激は逆効果になることもあります。リリース中に鋭い痛みやしびれを感じた場合は、その箇所をすぐに中止し、冷却や休息を取ることが望ましいとされています。

ストレッチや運動後のだるさへの対処法

筋膜リリースやストレッチの後に、体がだるく感じることがあります。これは血流が急に変化し、老廃物が流れ出すことで一時的に起こる反応だと言われています。そんなときは、水分をしっかり取って軽く体を動かしたり、入浴して循環を促したりすると良いようです。

引用元:https://www.takeyachi-chiro.com/katakori

ただし、2〜3日経っても痛みや強い違和感が残る場合は、筋肉や筋膜に微細な損傷がある可能性もあります。その際は、自己判断せずに整骨院や専門家へ相談することがすすめられています。

ケアを避けたほうがいいタイミング

筋膜リリースは誰でもできるケアですが、体調や状態によっては控えたほうが良いケースもあるとされています。たとえば、発熱時や炎症があるとき、打撲やねんざの直後などは筋膜を刺激すると悪化するおそれがあります。

また、妊娠中や血栓症など循環器系の持病がある人も、専門家の指導を受けたうえで行うのが安心です。体調に不安があるときは、無理せず様子を見ながら調整することが大切だと言われています。

引用元:https://www.karada-care.com/katakori

専門的ケアを検討すべき場面

「セルフケアを続けても動きづらい」「慢性的な痛みが続く」といった場合は、専門的な施術を検討するのもひとつの方法です。整骨院や整体などでは、筋膜の状態を触診で確認し、硬くなった部位に合わせた施術を行うとされています。

また、理学療法士などの専門家によるリハビリでは、筋膜の動きだけでなく、筋力や姿勢バランスまで総合的に見てもらえるため、再発防止にもつながりやすいと言われています。自己流ケアで無理を重ねるより、早めに相談するほうが結果的に体への負担が少なく済むケースもあります。

継続とセルフケアのバランス

筋膜のケアは、無理なく続けることが最も大切です。毎日行う必要はなく、週に数回でも習慣化できれば十分に効果が期待できるとされています。自分の体調を感じ取りながら、その日のコンディションに合わせて強度や時間を調整すると良いでしょう。

「気持ちいい」と感じる範囲で続けることが、筋膜を健康に保つ最も自然な方法だと考えられています。焦らず、自分のペースで取り組むことが、長く続けるためのポイントです。

#筋膜リリース #注意点 #セルフケア #専門家相談 #筋膜の健康