横隔膜とは何か?構造と基礎解説

定義と位置

横隔膜とは、胸腔と腹腔を隔てる大きな筋肉で、ドーム状の形をしていると言われています。肺の下にあり、呼吸のたびに上下することで胸腔の容積を変化させ、空気の出入りを助ける働きを持つとされています(引用元:ウィキペディア、学研キッズネット、teamlabbody.com)。

起始部と腱中心

横隔膜は3つの部位から起始すると言われています。腰椎部は腰の骨から、肋骨部は肋骨下部から、胸骨部は胸骨の後面から始まるとされます。それぞれの筋繊維は中央に集まり「腱中心」という丈夫な膜状の部分を作っていると解説されています。腱中心は呼吸運動の支点となり、横隔膜の上下運動を支える重要な場所です(引用元:看護roo!、teamlabbody.com)。

横隔膜を通る孔(裂孔)

横隔膜には、体の重要な通路を確保するための孔が3つ存在すると言われています。大動脈が通る「大動脈裂孔」、食道が通る「食道裂孔」、そして下大静脈が通る「大静脈孔」です。これらの裂孔は体の循環や消化に欠かせない構造であり、呼吸運動と同時に血液や食物の通過が行われる仕組みになっていると説明されています(引用元:ウィキペディア、コトバンク)。

#横隔膜とは

#呼吸の仕組み

#体の構造

#解剖学解説

#健康知識

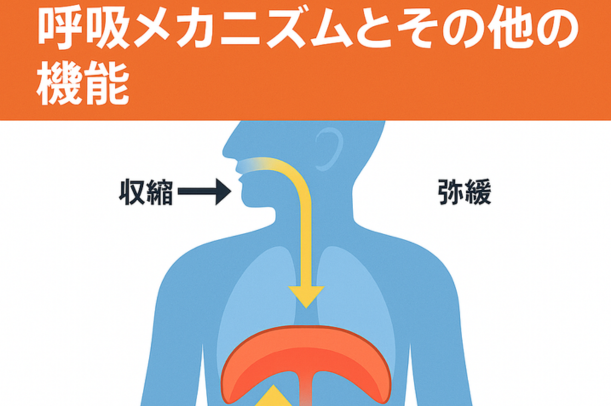

横隔膜の働き:呼吸メカニズムとその他の機能

呼吸時の動き

横隔膜は吸気と呼気の両方で重要な役割を果たすと言われています。収縮すると横隔膜が下へ動き、胸腔の容積が広がることで陰圧が生まれ、空気が肺に入りやすくなると解説されています。逆に、横隔膜が弛緩すると元の位置に戻り、胸腔が狭くなるため空気が外へ押し出される仕組みとされています(引用元:ウィキペディア、野田市公式サイト、マイナビ看護師)。

安静時呼吸の中心的筋肉としての役割

安静時における呼吸では、横隔膜が全体の約7割を担うと言われています。人は一日に2万回から2万5千回の呼吸を繰り返すとされ、その大部分に横隔膜が関与していると紹介されています。特に力を使わない自然な呼吸で中心的に働く筋肉であり、肺への空気の出入りを支える存在とされています(引用元:マイナビ看護師、野田市公式サイト)。

腹圧形成とその他の機能

横隔膜は呼吸だけでなく、腹圧の形成にも関わると言われています。腹圧が高まることで、排便や嘔吐といった動作を補助する役割があると解説されています。また、腹圧のコントロールは体幹を安定させ、姿勢維持や運動時の力の発揮にもつながると考えられています。子ども向けの学習資料でも、横隔膜が「息をするだけでなく体を守るためにも大切」と紹介されています(引用元:学研キッズネット、野田市公式サイト)。

#横隔膜の働き

#呼吸メカニズム

#安静時呼吸

#腹圧と体幹

#健康知識

横隔膜に関する主な疾患やトラブル

横隔膜ヘルニア

横隔膜ヘルニアは、生まれつき横隔膜に穴が開いている先天性タイプと、事故や病気によって後天的に起こるタイプがあると言われています。腹部の臓器が胸腔に入り込むことで、呼吸や消化に影響を及ぼす場合があると解説されています。新生児に見られるケースでは、早期の対応が重要とされ、成人では外傷や手術後に発症することがあると紹介されています(引用元:看護roo!、マイナビ看護師)。

横隔神経麻痺や横隔膜弛緩症など

横隔膜を支配する横隔神経が障害されると、横隔膜麻痺が起こり、呼吸がしづらくなると言われています。また、横隔膜が弛緩して位置が上がる「横隔膜弛緩症」、腫瘍や石綿関連の疾患なども横隔膜に影響を与える要因として挙げられています。これらの異常は胸部の検査で発見されることが多いとされています(引用元:看護roo!)。

しゃっくり(吃逆)

しゃっくりは横隔膜が不随意に痙攣することで起こる現象と言われています。空気が急に肺へ入り、声門が閉じることで「ヒック」という音が出ると解説されています。多くの場合は一時的で自然におさまりますが、長時間続く場合には神経や消化器系の異常が背景にあることも考えられると紹介されています(引用元:ウィキペディア、安城更生病院)。

#横隔膜ヘルニア

#横隔膜麻痺

#横隔膜弛緩症

#しゃっくり

#横隔膜疾患

横隔膜を整える・鍛えるメリットと方法

深い呼吸と自律神経への効果

横隔膜を意識して使うと、深い呼吸がしやすくなると言われています。深呼吸によって酸素の取り込み効率が高まり、集中力や体力の向上につながると考えられています。また、副交感神経が優位になり、自律神経のバランスを整える効果が期待できると紹介されています(引用元:マイナビ看護師)。

腹圧による体幹の安定

横隔膜がしっかり働くことで腹圧が高まり、体幹を安定させる効果があると言われています。運動時には特にこの働きが重要で、体の軸を支え、ケガの予防やパフォーマンス向上に役立つとされています。日常生活においても姿勢維持に役立つと紹介されています(引用元:マイナビ看護師、野田市公式サイト)。

トレーニング例と呼吸法

横隔膜を鍛える方法として、腹式呼吸が広く知られています。お腹に手を当てて呼吸を意識することで、横隔膜の動きを感じ取りやすくなると言われています。さらにストレッチを組み合わせると、よりスムーズに呼吸が行えるようになると紹介されています。こうした簡単な習慣を取り入れることで、横隔膜を日常的に整えやすいと考えられています(引用元:マイナビ看護師、サワイ健康推進課)。

#横隔膜トレーニング

#腹式呼吸

#自律神経の安定

#体幹安定性

#健康習慣

応用知識:勉強法・進化・横隔膜の意外な側面

解剖学学習での3Dツール活用

横隔膜を理解するために、近年は3D解剖学アプリやデジタル教材を使った学習が取り入れられていると言われています。平面図だけではイメージしづらい立体的な位置関係も、3Dモデルを回転させながら確認することで直感的に理解しやすいと解説されています。実際に筋肉の走行や隣接臓器との位置関係を把握できるため、医療従事者や学生の学習に役立つとされています(引用元:teamlabbody.com)。

哺乳類に限定される進化的役割

横隔膜は哺乳類にしか存在しない特殊な筋肉だと考えられています。その進化的な背景として、母乳を吸うための仕組みが関係している可能性があると紹介されています。赤ちゃんが吸啜運動を行えるのは、横隔膜によって胸腔内の圧力を変化させる仕組みが備わっているからだと言われています。つまり、哺乳類の誕生と横隔膜の進化は深く結びついていると考えられています(引用元:鎌ケ谷総合病院)。

呼吸法と姿勢の関係

横隔膜の働きは、呼吸法や姿勢にも大きく関係していると言われています。胸式呼吸は胸や肩を大きく動かすのに対し、腹式呼吸は横隔膜をしっかり使うため深い呼吸になりやすいと解説されています。両者をバランスよく使うことで、姿勢の安定やリラックス効果が得られる可能性があるとされています。日常生活の中で意識的に呼吸法を切り替えることが、体調管理にもつながると紹介されています(引用元:ストレチックス、聴く耳育成メソッド)。

#横隔膜の勉強法

#横隔膜の進化

#胸式呼吸と腹式呼吸

#呼吸と姿勢

#横隔膜の意外な側面